林業重點工程對農民收入流動的影響研究

劉 璨,林海燕

(國家林業局 經濟發展研究中心,北京100714;青島農業大學 海州學院,山東萊陽265215)

林業重點工程對農民收入流動的影響研究

劉 璨,林海燕

(國家林業局 經濟發展研究中心,北京100714;青島農業大學 海州學院,山東萊陽265215)

1998年以來,中國先后啟動了天然林保護工程、退耕還林工程、京津風沙源治理工程等六項林業重點工程,每項林業重點工程采取了補貼、限制或者禁止林木商業采伐、禁止利用等多項政策。采用15個案例縣的1995-2006年3096個樣本數據分析林業重點工程對農民收入流動和收入長期不平等的影響,采用計量經濟學分析方法,計量每個林業重點工程對農民收入流動的影響。研究結果顯示:1)樣本農戶的收入流動總體很低;2)六項林業重點工程對樣本農戶收入流動表現出不同的影響。京津風沙源治理工程、退耕還林工程和防護林工程的實施在不同程度上促進了樣本農戶收入流動;天然林保護工程、野生動植物保護與自然保護區工程和重點地區速生豐產林基地建設工程對樣本農戶收入流動沒有顯著的影響;產生這些格局的原因在于林業重點工程的政策及其區域分布不同所致。

林業重點工程;農民收入;收入流動;基尼系數;林業經濟

1978年,我國啟動了三北防護林工程,此后陸續啟動了一些重要林業重點工程。1998年啟動天然林保護工程;1999年進行退耕還林工程試點;2000年在林業重點工程整合的基礎上,退耕還林工程、天然林保護工程、野生動植物保護及自然保護區工程、“三北”及長江流域等防護林建設工程、京津風沙源治理工程、重點地區速生豐產用材林基地建設工程等六項林業重點工程正式啟動。針對不同的林業重點工程,政府采取了補貼、禁止或者商業性采伐、禁止利用等多項政策。

1995年農民平均純收入為638.71元/人年,2006年農村居民家庭經營收入增長到1099.33元/人年(國家統計局,2007)[1],增長了 74.86%(1995年不變價)。盡管人口在不斷增長,生活在極度貧困線(日均消費1美元)以下的人口從1987年的3.1億下降到2004年的1.28億;生活在日均消費2美元線下的人口在同期從7.44億人下降到4.52億人。當人均國民收入增長達到236%時,對最貧困的10%人口而言增長僅為77%;總人口中的20%的最貧困人口絕對增長了108%(博格,2008)[2]。全國農民收入基尼系數從1995年的 0.3415拉大到2006年的0.3737(中國農村統計年鑒,2007)[3]。一方面我國農村居民收入在不斷增長,另外一個方面收入不平等在不斷拉大,貧困人口沒有從我國快速經濟增長中獲得相應的收益。收入不平等均是從靜態地分析農民收入不平等與差距的問題,沒有從動態的角度分析農民收入差距和不平等的問題。一般情況下,農民收入和其他群體的收入一樣是不斷變化的,每年的收入都是不斷地發生變化,因此,單一地研究某一時期可能誤導對收入不平等的研究,甚至出現偏誤和誤解(Fields et al.,2006)[4]。所謂收入流動就是個體的收入在收入分配中位置的變化,有別于沒有收入分配階層界定的收入變化。不同的林業重點工程、同一林業重點工程在實施的不同階段對農民收入產生了不同的影響,對農民收入不平等產生了影響。需要從收入流動的角度分析與研究農民收入不平等,林業重點工程的啟動對農民收入流動所產生的影響是非常值得研究的。

一、文獻回顧

弗里德曼(1960)[5]提出了永久收入假說;弗里德曼(1962)[5]提出了收入流動的思想。Fields(2002)[6]、Albert Alesina、Rafael Di Tella、Robert Mae Culloch(2004)[7]等不斷擴展收入流動研究的內容與方法。Shorrocks(1978)[8]認為流動性最重要的一點是,長期不平等比短期不平等程度會低一些,他還證明如果假設存在通常的社會函數,那么流動性越高,則社會福利就越高。一個國家盡管有高度不平等,但這種不平等會被更高的流動性水平所抵消,從而實際上表現出較低的長期不平等。Shorrocks(1978)[8]提出了可操作的收入流動定義,他認為隨著核算期的拓展,收入分配不平等程度,以此計算收入流動;但沒有界定平等與不平等之間的區別。Fields(1999)[9]提出了長期收入不平等的流動性指標。Fields(2001)[10]將收入流動性的指標劃分為時間依賴性、位置移動、份額變動、不定向收入移動、定向收入移動和作為長期收入平衡器流動性。Fields(2002)[6]在Chakravarty,Dutta and Weymark(1985)[11]和 Shorrocks(1978)[8]研究的基礎上提出了衡量收入流動性作為長期收入分配的平衡器的指標。

Wodon(2003)[12]提出了計算收入流動性的新指數——流動性基尼系數,是個體收入及所處收入等級協方差的函數,并用此來計算了阿根廷和墨西哥經濟周期內的收入流動性,發現與墨西哥相比,阿根廷在經濟衰退時期的指數較高而經濟增長時期指數較低。Fields(2006)在分析拉丁美洲的收入流動性時首先指出收入流動并不等同于不平等的減少,在拉丁美洲各國的收入分配不是剛性的,收入流動性的確很低,并且貧困農戶基本固定;但是利用不同的數據得出不同的結果:利用初始報告的數據計算的結果是高收入和低收入者會高度收斂,而利用預測的數據卻是有較低的收斂[13]。Fields等人(2007)指出對收入測量的錯誤會導致收入流動性的計算不準確,結果會有較大的差異,甚至有時會改變流動性的參數出現較高水平的收斂[14]。Jarvis和 Jenkins(1998)利用英國1991-1994年的調研數據(BHPS),發現英國居民在年度之間具有收入流動性,但收入流動不大。處于收入分配兩端的居民收入比中間階層流動性要大,老人比年輕人的流動性大[15]。Gaiha(1988)研究了印度農村1968-1970的收入流動性,認為窮人的收入流動性要大于富人的[16]。Kapitány and Molná(2004)的研究結果表明:匈牙利1993-1998年的收入流動性低且不斷降低,窮人難有機會提升自己的收入層次;而富人在不斷鞏固自己的經濟地位[17]。Maasoumi and Trede(2001)研究發現在按照年齡所分成的六個組(0-15歲,16-25歲,26-35歲,36-50歲,51-65歲,66歲以上)中,東西德合并后的德國的收入流動性均要高于美國[18]。Yitzhaki and Wondon(2002)采用與農村補貼項目有關的數據庫(PROCAMPO),涉及到1994年和1998年兩個年度,采用人均收入、人均土地面積、人均耕地面積等計量基尼系數,結論表明這些農村地區的時間依賴排序是相當高的[19]。

Nee(1996)[20]和 Nee and Liedka(1997)[21]分析了20世紀80年代中國農村實施家庭經營以后農戶收入流動情況,他們的研究結果表明農民收入流動呈現出加大態勢。Khor和Pencavel(2006)利用了中國城鎮居民1990-1995年的數據,綜合運用各種方法比較了1991-1995年間中國和美國的城鎮居民收入流動情況,結果發現中國居民的收入流動性大于美國和一些發達國家[22]。尹恒等(2006)研究了中國城鎮的收入流動,發現中國城鎮居民在1998-2005年的收入流動性遠低于1991-1995 年[23];孫文凱等(2007)利用農業部1986-2001年六省農村固定觀察點數據,對農村家庭收入流動進行了經驗分析,發現農戶收入流動性呈現隨時間先增大后逐漸穩定的趨勢[24]。權衡(2005,2008)討論了權力因素對收入流動的影響,分析收入流動在世界各國已經產生的實際意義和影響因素[25-26]。汪繼承等(2007)發現中國城鄉居民收入流動性在20世紀90年代之后出現下降,很重要的原因是權力因素與收入分配的相互交流和相互影響[27]。王海港(2005)利用中國“經濟、人口、營養和健康調查”1989-1997年的數據,研究發現與城鎮居民相比,農村居民的持續貧困比例稍高,農村的富裕家庭變動大,收入不穩定;收入流動有利于收入的平等[28]。王洪亮等(2006)采用基尼系數和泰爾指數測算了1983-2003年省際間農民收入的不平等,用收入轉換矩陣度量了收入變動程度,并考察了收入不平等的時間依賴性,收入不平等的擴大帶有越來越強的時間依賴性[29]。

收入流動大小依賴于市場經濟制度、公共政策和機會平等的制度和政策環境,機會平等是收入流動性加快的基本條件。市場經濟國家流動性一般高于計劃經濟國家,處于經濟轉軌的國家轉軌期的收入流動性往往很大,收入適中地區也一般比收入最高和最低地區的收入流動性大。Gardiner和Hills(1999)分析了政策對收入流動的作用[30]。Gaiha(1988)在研究了印度農村 1968-1970年的收入流動性時,認為耕地面積和現代農業技術的引入是窮人的收入流動性要大于富人的重要原因[16]。權衡認為目前在中國權力因素往往對收入流動中的機會平等發揮著某種強化作用,教育資本同樣也會影響收入流動性大小,而許多制度性安排作為先賦性因素仍然影響和制約著個體社會中的收入流動性[25]。除此之外,地區和行業差異、家庭人口數、就業狀態和資源稟賦等也會影響收入流動性。

林業重點工程的實施對農戶直接或間接的影響以及林業重點工程的啟動對農民收入的影響一直是研究熱點之一,主要圍繞著林業重點工程對農民收入 (趙麗娟和王立群,2006[31];胡霞,2005[32];李蕾等,2004[33];郭亞軍等,2007[34];劉璨和張巍,2006[35];徐晉濤等,2004[36];易福金等,2006[37])及其收入結構(朱山濤等,2005[38];郭曉明等,2005[39]; 易 福 金 等,2006[37]; 趙 麗 娟 等,2006[31];胡霞,2005[32];徐晉濤等,2004[36];中澳合作項目課題組,2005[40])的影響兩個方面開展研究。

由于缺乏多年固定樣本觀察數據,我國農民收入不平等的靜態研究比較多,雖然已經開展一些農民收入流動的研究,主要利用二手數據,直接獲得一手數據的不多,對收入流動影響因素分析主要集中于定性分析,對收入流動影響因子的定量分析尚不多見。林業重點工程對農民收入及其結構產生了重要影響。但林業重點工程對農民收入流動所產生影響的研究尚不多見,需要分析林業重點工程對農民收入所產生的影響。

本文擬采用15個案例縣的1995-2006年3096個樣本數據分析林業重點工程對農民收入流動的影響,采用計量經濟學分析方法,計量每個林業重點工程對農民收入流動的影響。

二、研究方法

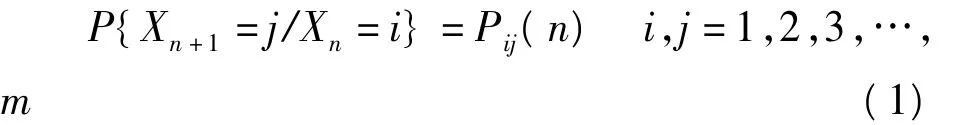

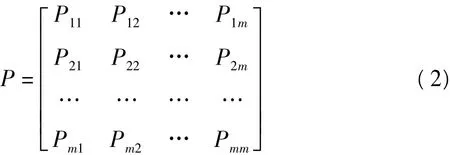

農民收入隨著時間的變化而不斷發生變化,一般情況下,把年度或者一個時期(幾個年度作為一個時期)作為基本單位進行分析。根據研究的需要,可以把農民收入劃分為m等分。一般情況下,可以進行五等分、十等分或者二十等分,初始時刻的矩陣對角線的值為1;其余值為0。每個樣本農戶在每年或者某一個時期的平均收入為一隨機過程,不妨假設為在第n時期Xn,Xn為隨機變量X在第n時期所處狀態,或者稱為X現在所處狀態;Xn+1為變量X在第n+1時期所處狀態,或者稱為X未來所處狀態。用Pij(n)表示變量X在Tn時期處于第i狀態,而在下一時期所處于第j狀態的可能性,稱之為從狀態i經過一步轉移到狀態的概率,即所謂的轉移概率Pij(n)。

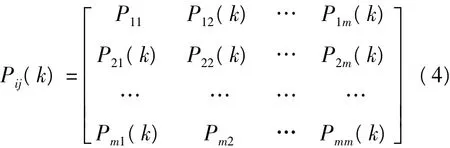

如果變量Xn的可能值有m種狀態,則將各Pij依次排列起來,就構成一個概率矩陣P:

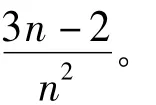

矩陣P稱為一步轉移概率矩陣。顯然

如果變量X在Tn時期處于狀態i,但是經過K步轉移到狀態j,則稱這種轉移的可能性為K步轉移概率,記為 P(Xn+k=j/Xn)=Pij(k) i,j=1,2,…,m

矩陣Pij(k)寫為:

收入轉移矩陣的基本思路是:把同樣的農戶按照收入水平由高到低排序后平均分為n組,分別計算在基年處于第i組的農戶在末年處于各收入組的比重,即得到收入轉移矩陣。即轉移矩陣的元素Pij(k)表示初始年處于第i收入組的人,在末年位于第j收入組的概率。如果轉移矩陣的元素Pij(k)=1/n,稱該矩陣為充分流動矩陣,充分流動矩陣具有完全非時間依賴性,可以作為轉移矩陣的參照系。

由于從收入流動轉移矩陣不容易直觀地觀察出收入流動性,需要計算慣性率、亞慣性率和加權平均移動等指標用以反映樣本農戶的收入流動。慣性率(Quantile Immobility Rate,QIR)為在末年時仍處于與基年相同收入組的農戶的平均比重,即收入轉移矩陣主對角線上的數值的算術平均數。慣性率的計算公式為:

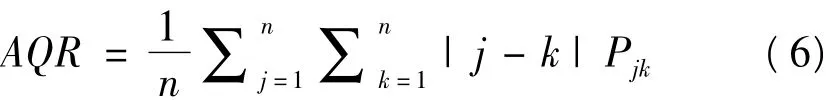

加權平均移動(Average Quantile Move,AQM)為以不同收入組之間的移動為權重對轉移概率進行加權平均,計算方法為:

加權平均移動反映總體流動程度,數值越大流動性越大。

本研究選取把樣本農戶進行五等分,按照樣本農戶收入從低到高進行五等分(個別不能進行五等分的,一組或者兩組樣本農戶增加一戶),組成5X5的矩陣。

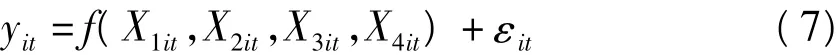

農民自身的特征、生產要素投入水平、生產結構(如非農就業的所占比重)、林業重點工程等政策性因素影響到農民收入,這些因素將影響到樣本收入流動等。選取案例縣的慣性率、亞慣性率和加權平均移動作為被解釋變量,因此,影響農民收入流動的因素相應地以縣為單位,如所在縣降雨量等采用縣統計數據,樣本農戶全要素生產率進行計量分析(見7式)。

式中:yit為慣性率或亞慣性率或加權平均移動;X1、X2、X3、X4分別為農民自身特征變量矩陣、生產要素投入和結構矩陣、林業重點工程變量矩陣、自然因素變量矩陣;i為案例縣;t為年度(1995年=1,2006年=12);ε為數學期望為零的白噪聲。

采用自變量差分的形式進行計量分析,以便比較自變量的變化對樣本收入流動的影響。考慮林業重點工程啟動具有明顯的階段性,1998年和1999年分別為天然林保護工程和退耕還林工程試點階段,2000年正式啟動林業重點工程;2003年為我國退耕還林工程中退耕地造林面積最大的一年,2004年、2005年、2006年退耕還林工程中退耕地造林明顯地下降,在樣本農戶中也得以體現這一趨勢,因此,我們把實施林業重點工程以后的年度劃分為2個階段,即2000-2003年為一個階段;2004-2006年為一個階段,這樣分析樣本農戶收入流動劃分為3個階段,1995-1999年、2000-2003年、2004-2006年等3個階段。為了比較實施林業重點工程前后的樣本農戶收入流動的變化,1995-1999年作為實施林業重點工程以前的階段,2000-2006年作為實施林業重點工程以后的階段。

三、樣本數據簡要描述

選取樣本農戶采取分層隨機抽樣方法,考慮到工程投資規模、自然環境條件和地理位置等因素,確定樣本省、縣、村及農戶。確定四川、江西、河北、陜西、山東和廣西六省區為樣本調研省區;選取四川省南部縣、南江縣、馬邊縣和沐川縣、江西省修水縣、興國縣、遂川縣、河北省平泉縣、張北縣、易縣、山東省平邑縣和廣西壯族自治區環江縣、平果縣為案例縣,隨機抽取樣本村和樣本農戶,平邑縣、沐川縣、易縣、平果縣和環江縣各選取135個樣本農戶,其余10個案例縣選取270個樣本農戶,累計選取3375個樣本農戶。考慮收入流動數據要求具有對稱性和刪除不合格的樣本農戶,我們選取了3096個樣本農戶作為本項研究的樣本農戶。

樣本農戶參加林業重點工程的情況見表1,參加林業重點工程的樣本農戶呈現出增加態勢。在參加林業重點工程的樣本農戶中,以參加退耕還林工程的樣本農戶最多,其次為天然林保護工程的樣本農戶,參加速生豐產林工程的樣本農戶最少。山東省平邑縣沒有實施任何林業重點工程。我們所選取的樣本農戶有相當一部分沒有參加任何一項林業重點工程,一項林業重點工程都沒有參加的樣本農戶從1995年的2969戶減少至2006年的970戶,2000年、2003年和2006年沒有參與任何一項林業重點工程的樣本農戶占總樣本農戶的比重分別為 56.43%、38.11% 和 31.33%,沒有參加林業重點的樣本農戶可以作為對照農戶,更為有效地反映林業重點工程的實施對樣本農戶收入流動的影響;同時可以克服前期研究林業重點工程中缺少或者沒有對照樣本農戶所可能帶來的不足。

1999年在四川省和陜西省實施退耕還林工程,2001年京津風沙源治理工程中的退耕還林工程開始實施,廣西自治區的樣本農戶2002年開始參與退耕還林工程,江西省樣本農戶參與退耕還林工程的初始時間為2001年。四川省樣本農戶參與退耕還林工程的戶數從1999年44戶增加到2006年的520戶,退耕地造林面積從134.2畝提高到2520畝;陜西省參加退耕還林的樣本農戶從1995年的321戶增加到2006年的527戶,退耕地造林面積從1494畝提高到7485畝。廣西壯族自治區參加退耕還林工程的樣本農戶從2002年的18戶提高到2006年的32戶,退耕地造林面積從2002年的71.16畝提高到2006年的153.00畝。江西省參與退耕還林工程的樣本農戶從2001年的2戶擴大到2006年145戶,退耕地造林面積從5.40畝提高到416.10畝。天然林保護工程主要涉及到四川省和陜西省的樣本農戶,由于這兩個省在全省范圍內實施天然林保護工程,1998年天然林保護工程試點期間,參與天然林保護工程的樣本農戶在730-740戶左右;正式啟動天然林保護工程以后,參與天然林保護工程的樣本農戶在1150-1230個樣本農戶之間。京津風沙源治理工程在2001年正式啟動,包括生態移民、草地治理、退耕還林和小流域治理等四項內容,其中以退耕還林為主。參加京津風沙源治理工程的樣本農戶主要分布在河北省的平泉縣和張北縣,樣本農戶主要參與退耕還林,樣本農戶變化較大。速生豐產林工程啟動比較晚,在調查過程中,把世界銀行援助的人工林建設項目納入到速生豐產林工程,2005年和2006年參與速生豐產林的樣本農戶明顯地增加。野生動植物及自然保護工程主要涉及到環江縣、鎮安縣和馬邊縣,隨著自然保護區邊界的清洗,參與此工程的樣本農戶有所變化。參與防護林工程的樣本農戶呈現出增加態勢,江西省樣本農戶的防護林面積最高,2006年為1936畝;同年河北省和四川省的樣本農戶的防護林面積分別為92.80 畝和26.00 畝。

樣本農戶的收入呈現出上升態勢,1995年戶均收入為1189.57元/戶(1994年不變價);逐步增加到2006年的2409.30元/戶(1994年不變價)。收入結構發生了重要變化,2005年以前以土地為基礎的收入為樣本農戶主要收入來源,1995年以土地為基礎的收入占農戶收入的比重為68.56%,2004年為40.79%;2005年和2006年非農就業成為樣本農戶的主要收入來源,分別占同年樣本農戶收入的比重為50.30%和50.01%;林業重點工程的補貼收入占農民收入的比重呈現出上升態勢,1995年、2000年、2005年和2006年林業重點工程補貼收入占樣本農戶的收入比重為0.30%、2.90%、8.90%和 8.34%。

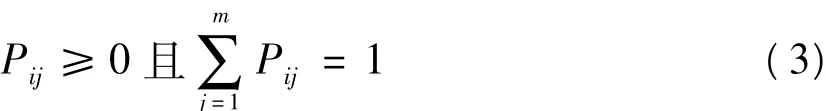

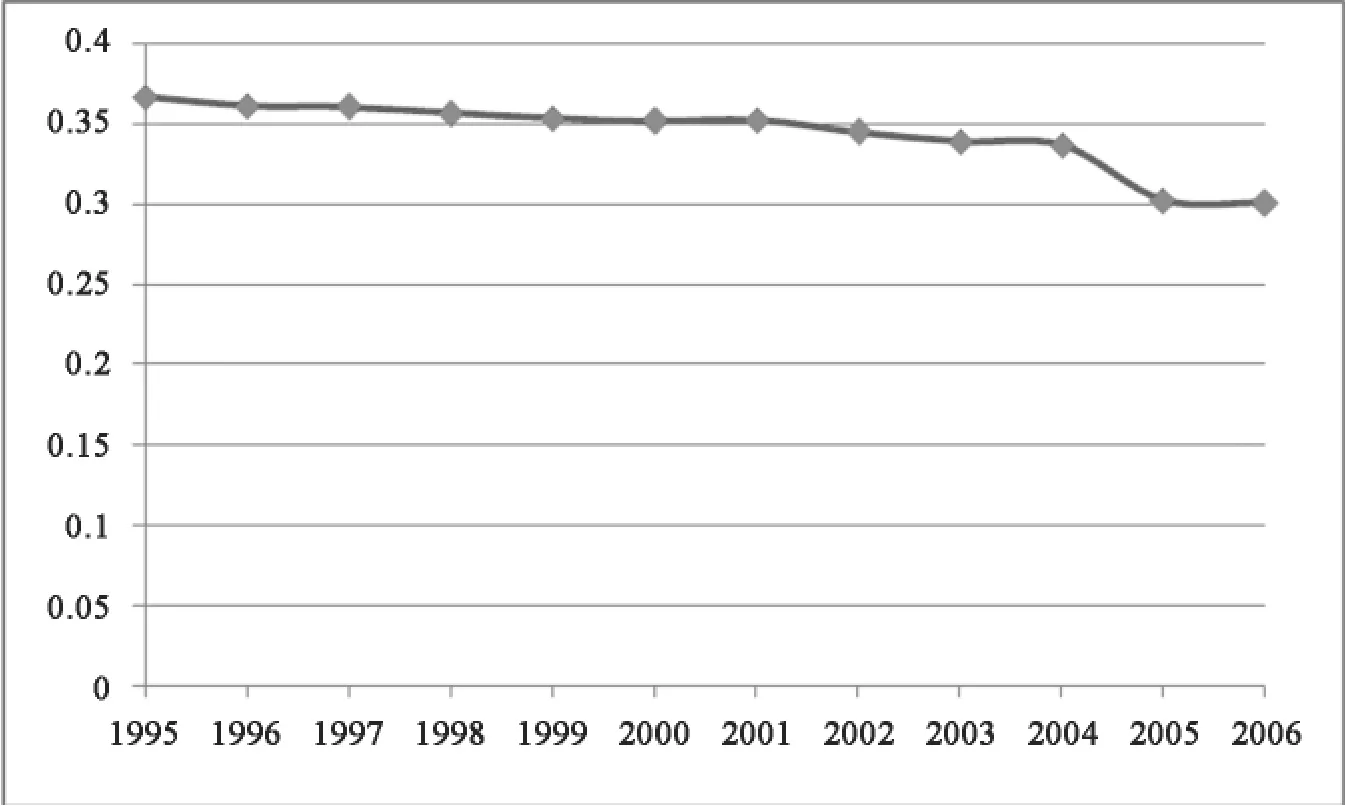

圖1的1995-2006年15個案例縣的基尼系數計算結果表明:樣本農戶的收入差距呈現出一定的下降趨勢,這與一般判斷存在較大的出入(孫文凱等,2007),孫文凱等利用的數據截至1995-2001年的農戶數據,并認為1991-1995年我國農村收入流動達到頂峰[24]。林業重點工程實施區域基本屬于貧困縣,存在所謂的豐富森林資源與貧困 并 存 的 悖 論 (FAO,2006[41];World Bank,2000[42]),加之地理位置比較偏僻。

表1 參加林業重點工程的樣本農戶情況(單位:戶)

四、經驗性結果

根據(1)-(7)式,分別計算出每個案例縣、每個案例省和15個案例縣作為一個整體(簡稱全國)第t年向第t+1年或者上述3個階段之間轉移、以及1995-1999年與2000-2003年之間的收入轉移矩陣、慣性率、亞慣性率、加權平均移動等經驗性結果。

(一)收入轉移矩陣

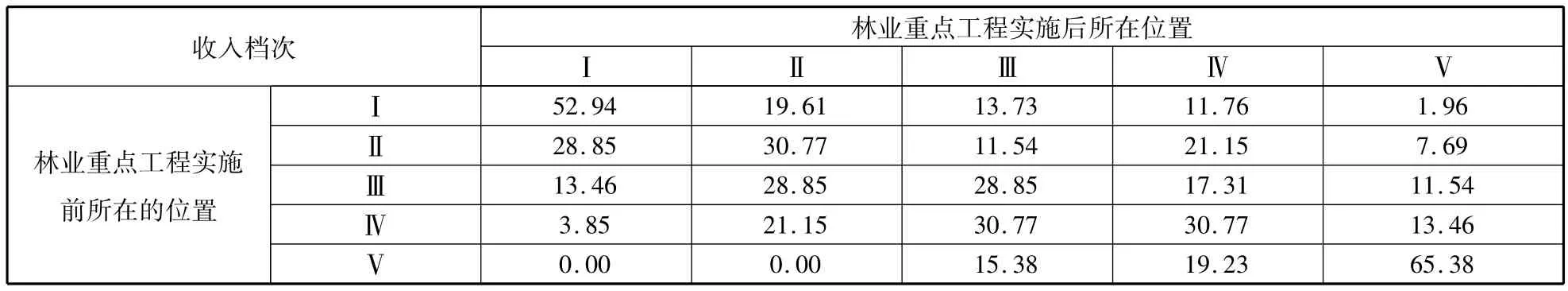

考慮到文章的篇幅,不把每個案例縣、省的每個年度和每個階段的收入轉移矩陣一一枚舉,僅僅列出林業重點工程實施前后全國樣本農戶收入轉移矩陣的結果(見表2)。

表2的結果表明:林業重點工程啟動后與啟動前相比,處于第 I、II、III、IV和 V等級的樣本農戶依然停留在原等級的概率分別為52.94%、30.77%、28.85%、30.77% 和 65.38%,呈現出第 I和V等級的樣本農戶停留在原有等級收入的概率明顯地高于處于中間收入等級的,表明處于最高收入和最低收入等級的樣本農戶流動性明顯地低于收入中間等級的樣本農戶。第II、III和IV收入等級向前、向后流動一步和停留原等級分別有71.15%、75.00%和75.00%的可能性,表明樣本農戶在林業重點工程啟動前后的收入流動并不是很大,表3中的慣性率和亞慣性率分別為0.4174和0.7566也證實了這一點。

圖1 1996—2005年15個案例縣基尼系數

第II、III和IV收入等級收入向上流動和向下流動概率之差分別為11.53%、-13.46%和-42.31%,第IV收入等級的樣本農戶狀況惡化最為明顯,其次為第III收入等級的樣本農戶。第IV收入等級的樣本農戶的收入層級惡化的概率為34.61%;第I收入等級的樣本農戶的收入層級得到的改善為47.06%。從所有收入等級的樣本農戶來看,林業重點工程啟動后與啟動前相比,樣本農戶的收入層級惡化的概率為31.79%。整體而言,樣本農戶收入等級呈現出惡化態勢。分省、分案例縣的計算結果亦呈現出類似趨勢。

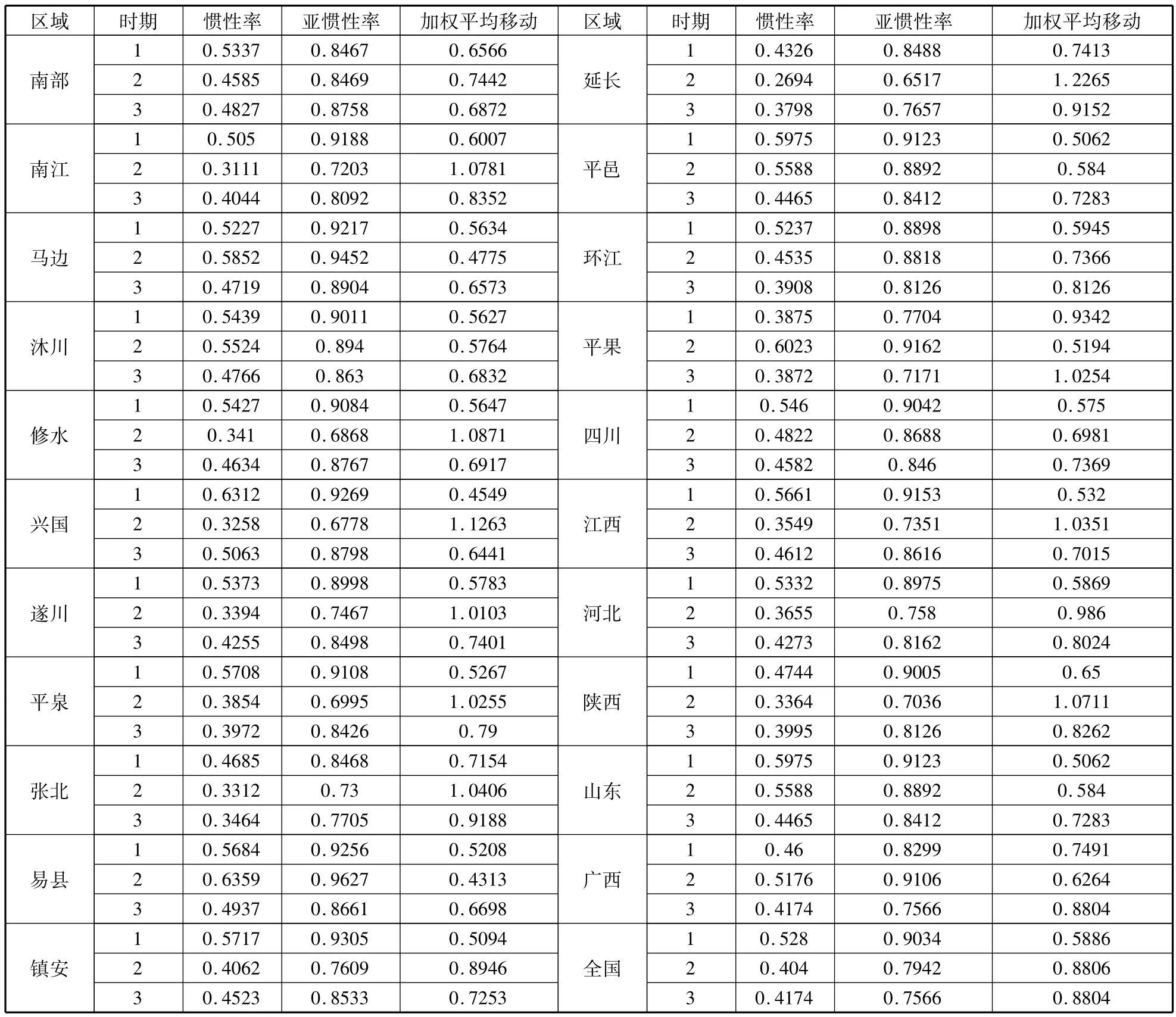

(二)收入流動

分縣、分省和全國3個時期的樣本農戶的慣性率、亞慣性率和加權平均移動的計算結果見表3。從表3中分縣的結果來看,第2個時期的樣本農戶收入流動低于第1個時期的案例縣有馬邊縣、沐川縣、易縣和平果縣;其余案例縣的第2個時期的樣本農戶收入流動高于第1個時期。按照時期劃分,第3個時期樣本農戶收入流動不介于第1個時期和第2時期樣本農戶收入流動之間的縣有沐川縣、易縣、環江縣、平果縣;其余縣均介于第1個時期和第2個時期農戶收入流動之間;第3個時期樣本農戶收入流動不介于第1個時期和第2個時期農戶收入流動的案例縣表現為:第3個時期的樣本農戶收入流動明顯增強;在這些案例縣中,環江縣的第1個時期農戶收入流動高于第2個時期的樣本農戶收入流動,沐川縣、易縣和平果縣的樣本農戶第1個時期的收入流動低于第2個時期的樣本農戶收入流動水平。

表3中的結果表明:從全國的數據的慣性率、亞慣性率和加權移動平均來看,第2個時期的樣本農戶的收入流動明顯地高于第1個時期的樣本農戶的收入流動。從省級的計算結果來看,第2個時期樣本農戶的收入流動高于第1個時期的樣本農戶收入流動的省區包括陜西省、四川省、江西省和河北省,山東省和廣西壯族自治區的樣本農戶則呈現出相反的發展態勢。

表2 林業重點工程實施前后全國樣本農戶收入轉移矩陣計算結果(單位:%)

表3 樣本農戶收入流動計算結果

此外,計算出每個案例縣分年度的慣性率、亞慣性率和加權移動平均移動(見表3),結果表明:(1)各案例縣年度收入流動性很低,大多數農戶第二年仍然停留在原收入階層上。即使有所移動,也是基本上向相鄰的收入階層移動,甚至完全是向相鄰的收入階層移動(沐川和易縣1995-1996年的轉移矩陣的亞慣性率等于1;向更高或更低的收入階層轉移概率較小,表現在狀態轉移矩陣上就是非零的數據集中于主對角線兩側。(2)各縣3個時期平均收入的流動性要大于年度的收入流動性。但是,按照農戶劃分為3個時期測算的各縣收入流動的變化趨勢并不一致。南部縣、南江縣、修水縣、興國縣、遂川縣、張北縣、鎮安縣、延長縣、平邑縣、環江縣基本呈現隨時間增大的趨勢;而馬邊縣、沐川縣、易縣、平果縣先增大后減小;平泉縣先減少后增大。(3)農戶進入高收入層的概率大于跌入低收入層的概率,這說明如果其他因素不變,隨著時間推移,農民的收入差距將是逐漸縮小的。(4)每一收入階層均存在一些超級穩定戶,按照年度和每個案例縣計算,第I階層、第II階層、第III階層、第IV階層和第V階層中,1995-2006年中一直停留在原有階層的樣本農戶數量分別為82戶、8戶、3戶、2戶和120戶。

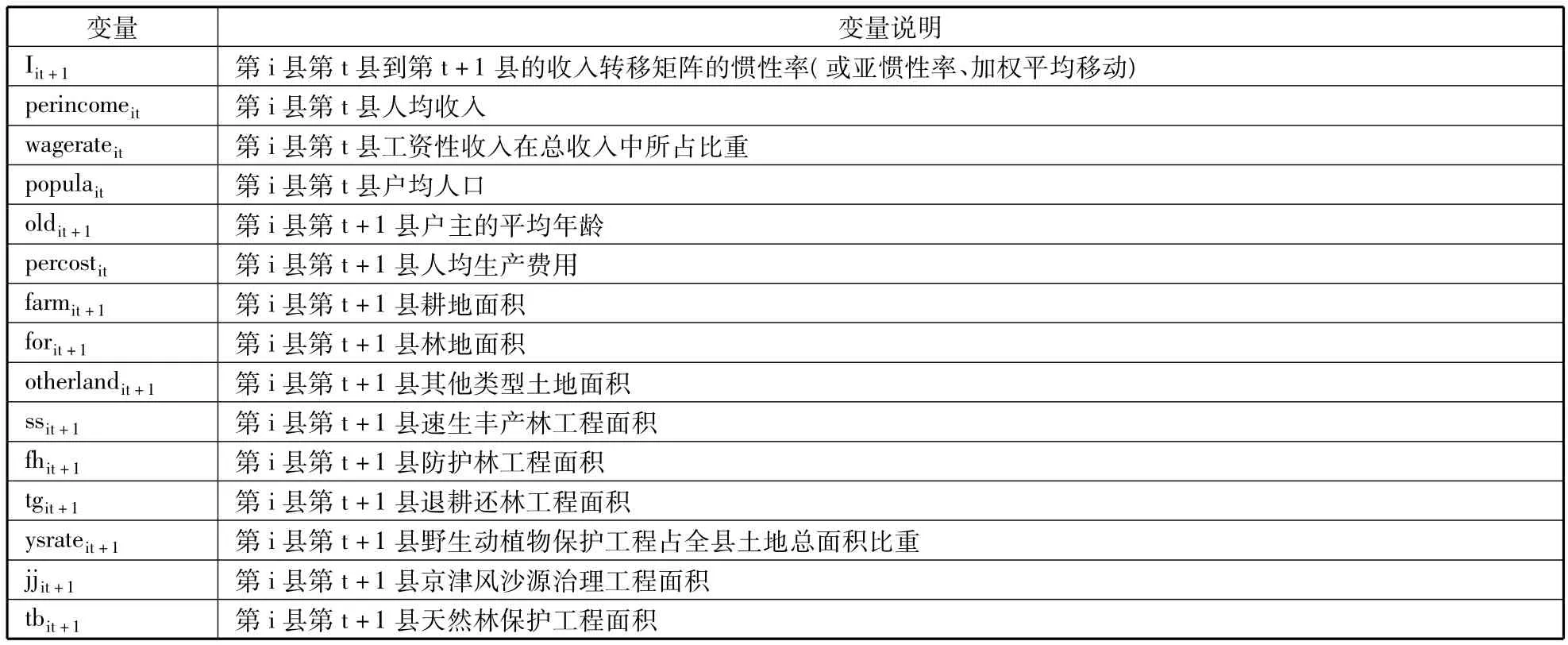

表4 變量解釋表

(三)收入流動影響因素計量分析

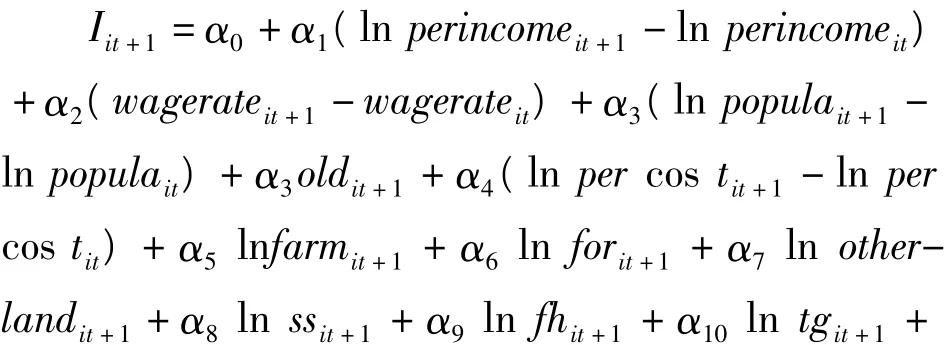

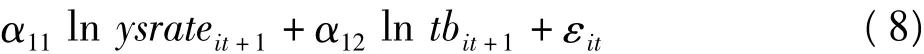

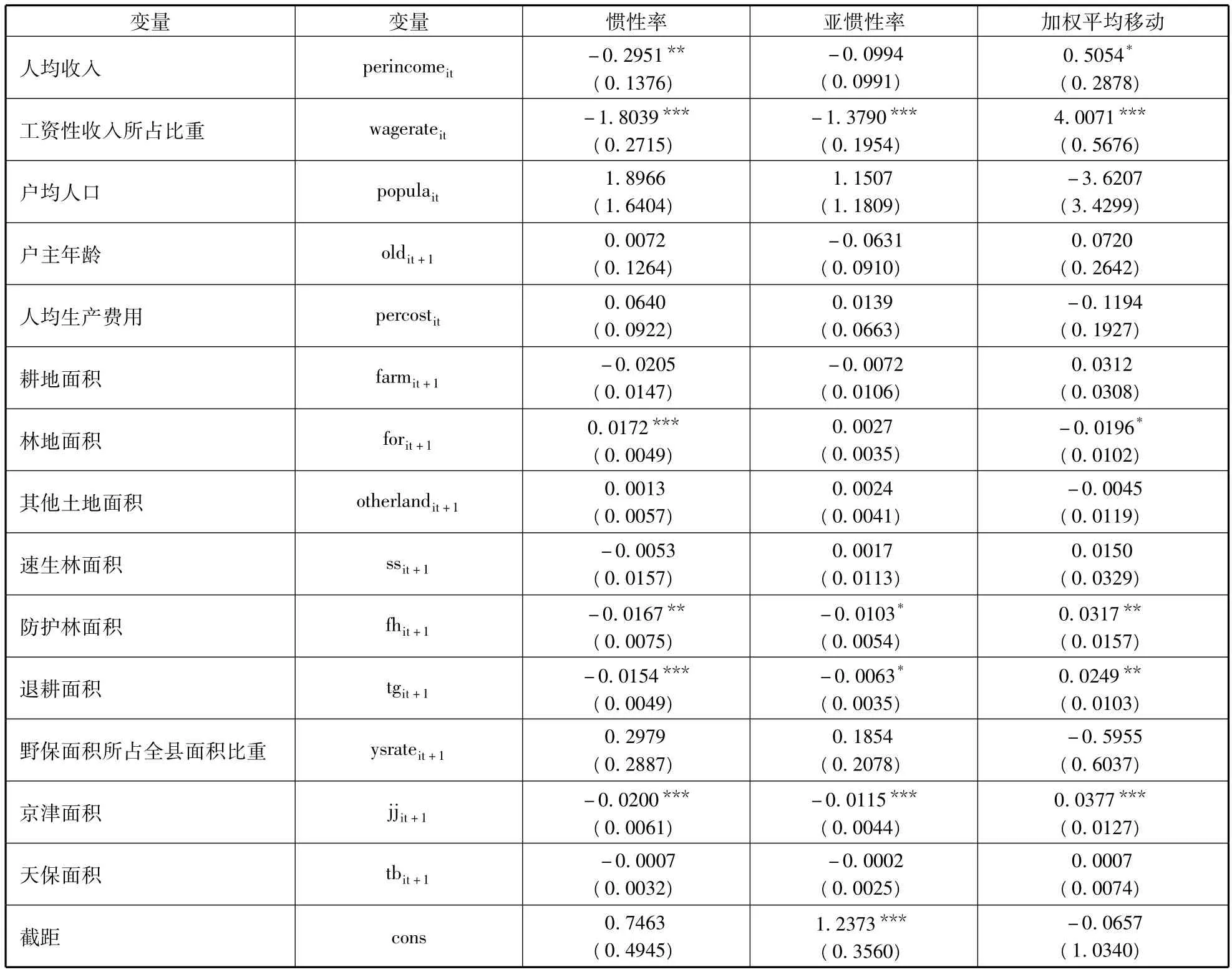

根據選取影響樣本農戶收入流動的因素,將(7)細化為:

式中各變量及變量解釋見表4。采用(8)式,利用所采集到樣本農戶數據資料,林業重點工程與農民收入流動的經驗性結果見表5。

由表5可以看出,退耕還林工程面積對慣性率和亞慣性率的影響均是負向的,其系數分別為-0.0154和-0.0063,且分別在1%和10%的顯著性水平上顯著。對慣性率、亞慣性率的影響為負說明能夠促進收入流動;而對加權平均移動的影響為正也反映能夠促進收入流動。根據表4,退耕還林工程面積對加權平均移動的系數為0.0249,且在5%的顯著性水平上顯著。綜合衡量收入流動的各指標,退耕還林工程面積對收入流動有正向影響。退耕還林工程對農戶的收入影響主要體現在退耕所獲得的補貼。

京津風沙源治理工程面積對衡量收入流動的三個指標的影響均在1%的顯著水平上顯著,其系數分別為 -0.0200、-0.0115 和 0.0377。對收入流動影響方向一致。

三北及長江流域等防護林體系建設工程對衡量收入流動的三個指標的系數分別為-0.0167、-0.0103和0.0317,分別在5%、10% 和5%的顯著性水平上顯著。顯示防護林工程對農民收入流動有顯著的促進作用。三北及長江流域等防護林體系建設工程改善了當地的農業生產條件,增加了農戶的種植業收入。通過進一步分析我們的調研數據,發現不論是在興國縣還是修水縣,與退耕還林工程幾乎涵蓋所有農戶不同的是,三北及長江流域等防護林體系建設工程涉及的農戶都非常集中,這導致只有部分農戶(參與工程的農戶)的收入直接受到工程的影響,工程的實施對那部分沒有參加的農戶沒有直接的收入影響,因此導致全體農戶的收入變動并不一致,農戶收入的相對位置也就發生了變動,產生了收入流動。

野生動植物保護及自然保護區建設工程對流動性有負面影響,但是不顯著。原因在于野生動植物保護區一般都分布在比較偏遠的地方,農民收入普遍比較低。在工程區之內和附近的農民可以通過參與工程管護等獲得少量的收入,但是保護區外圍地帶往往實行保護區內的保護措施及限制利用,對周邊地帶的村民所造成的損失沒有補償,農戶的收入來源匱乏,農戶沒有從工程實施中獲得改變原來所處的收入階層的機會,農戶大多停留在原來所處的階層,出現收入固化狀態。

天然林資源保護工程對收入流動有正向作用,但是三個指標均不顯著。實施天然林資源保護工程之后,陜西和四川全省禁伐商品林,農戶不能通過采伐林木和采集非木質林產品獲得收入因而導致收入減少,收入減少的數量與農戶擁有的林地的數量密切相關,因而導致農戶的收入階層發生了變化,促進了收入流動。

重點地區速生豐產用材林基地建設工程對三個指標的影響反映的對收入流動的影響方向并不一致。

表5 收入流動與林業重點工程經驗性結果

人均收入對樣本農戶收入流動有促進作用,對慣性率和加權平均移動的系數分別為-0.2951和0.5054,分別在5%和10%的顯著性水平上顯著,對亞慣性率的影響為負但不顯著。

工資性收入所占比重對慣性率、亞慣性率和加權平均移動的影響為正且在1%顯著水平上顯著,回歸系數分別為 -1.8039、-1.3790 和4.0071,對收入流動影響方向一致,都顯示促進農民的收入流動。耕地面積對樣本農戶收入流動的影響是正向的但都不顯著。

林地面積對慣性率的影響為正(0.0172)且在1%顯著水平上顯著;對亞慣性率的影響為正的但不顯著;對加權移動平均三個指標的彈性系數顯示不利于農民的收入流動,對慣性率的影響在1%顯著性水平上顯著,對加權平均移動在10%的顯著性水平上顯著,對亞慣性率的影響不顯著。林地面積對收入流動有負面影響可能是因為森林資源越豐富的地方往往是偏遠地區,農戶的收入來源等都非常匱乏,導致農戶缺少機會改變自己所處的收入階層。

五、結論與討論

利用15個縣3096戶農戶1995-2006年的數據對農民的收入流動性進行了研究,涉及到6個省區,收集樣本農戶跨度涉及到12個年度,時間跨度比較長。本研究所采用樣本農戶的數量和涉及的年度是已有林業重點工程對農民收入流動的研究中所不多見的,甚至是已有中國農民收入流動的研究中所不多見的。因此,本研究彌補了林業重點工程對農民收入影響方面的不足之處。

15個縣的樣本農戶收入不平等呈現出縮小的態勢,與目前認為農村居民收入分配差距呈現出拉大趨勢有一定差別,這與15個縣為國家扶貧開發重點縣,樣本農戶收入水平較低有一定的關聯。

研究發現樣本農戶收入流動總體較低,(1995-1999年)-(2000-2003年)、(2000-2003年)-(2004-2006年)和(1995-1999年)-(2000-2006年)的樣本農戶收入流動慣性率分別為0.5280、0.4040 和0.4174;相應的加權平均移動分別為0.5886、0.8806 和 0.8804。本研究的結果低于孫文凱等(2007)農村三年收入流動指標,他們計算了(1986-1988年)-(1988-1990年)、(1995-1997年)-(1995-1999年)和(1997-1999年)-(1997-2001年)的農村三年平均收入流動平均指標,慣性率分別為 0.56、0.31 和0.31;加權平均移動分別為0.52、1.19和1.19。他們采用的數據為1986-1991年和1995-2005年中央政策研究室和農業部聯合進行農戶定點觀察的遼寧、山東、廣東、云南、甘肅等省的數據,采用等價收入分析樣本農戶收入差距,本項研究采用通用的人均年收入的形式計算人均收入差距。每個案例省和案例縣的樣本農戶收入流動有一定的差距,但均表現出收入流動緩慢的狀態。

需要注意的是1995-2006年一直有82個樣本農戶停留在最低收入階層,他們的收入地位一直沒有發生變化,這些樣本農戶基本上屬于缺少必要的社會資本、人力資本等,依靠所獲得農田和林地維持生計,非農收入占其收入的比重很少或者沒有,這些樣本農戶是今后重點扶貧對象,需要采取社會救助等多種形式緩解貧困。

六項林業重點工程對樣本農戶收入流動表現出不同的影響。京津風沙源治理工程、退耕還林工程和防護林工程的實施在不同程度上促進了樣本農戶收入流動;天然林保護工程、野生動植物保護與自然保護區工程和重點地區速生豐產林基地建設工程對樣本農戶收入流動沒有顯著的影響。在京津風沙源治理工程、退耕還林工程和防護林工程實施過程中,國家對參與這三項林業重點工程的農戶給予補貼,退耕還林為京津風沙源治理工程的主導項目,國家對黃河流域和長江流域參與退耕地造林的樣本農戶分別給予160元/畝和230元/畝的補助,高于其退耕地繼續經營種植業的收入。雖然防護林工程涉及到全國各個省市區,但參與防護林工程的樣本農戶戶數并不多,約占樣本農戶總數的10%,防護林工程實施單位基本上屬于國有林場、村集體等單位,我們實地調查過程中發現,這些單位向農戶租賃土地,租賃費用比較低,在一定程度上降低了樣本農戶的收入,從而提高了樣本農戶收入流動。野生動植物保護及自然保護區工程的實施對周邊一些樣本農戶有所影響,加之參與此林業重點工程的樣本農戶基本維持在120-130戶之間,占總樣本農戶數量的比重在5%以下,且這些樣本農戶人均收入比較低,樣本農戶基本上沒有此林業重點工程中獲取補貼。在20世紀90年代初期,重點地區速生豐產林基地建設工程采用工程造林形式,參與主體基本上為國有林場、集體林場等企業,農戶參與比較少,農戶參與形式以林地入股分成或者出租土地獲取租金等。2005年正式啟動該工程,鼓勵農戶參與,參加此林業重點工程的樣本農戶明顯增加,從原來不足10戶增加到2005年和2006年84戶和139戶,考慮到林木生產具有較長的一個時間周期,需要一定年限才能顯現出來。天然林保護工程涉及到農戶,但國家基本上沒有給予農戶必要的補貼,農戶從天然林經營中獲得收入是比較少;根據林業重點工程對樣本農戶收入影響的計量結果,發現天然林保護工程的實施對樣本農戶收入有影響但不顯著(劉璨等,2008),因此天然林保護工程的實施對樣本農戶收入流動有影響但不顯著[43]。

表5中的結果顯示,樣本農戶人均收入對慣性率的影響為正且在5%顯著水平上顯著;對加權移動平均的影響為正且在10%顯著水平上顯著,表明人均收入低的樣本農戶收入流動可能性比較低,反之人均收入比較高的樣本農戶收入流動的概率比較大,出現這種格局的原因在于人均收入低的樣本農戶其收入變化可能性不是很大,在一定時期內比較低的樣本農戶收入流動較小。人均收入低的樣本農戶收入流動小會增加消除貧困的難度,加之人均收入低樣本農戶獲得的林業重點工程實施補貼絕對收入比較低,人均收入高的樣本農戶獲得的林業重點工程補貼收入絕對收入高,進一步抑制了低收入樣本農戶收入流動,因此,在未來林業重點工程實施過程中,需要增加人均收入低的樣本農戶從林業生態建設工程獲得高于人均收入比較高的樣本農戶從中獲得的補貼收入絕對數量,促進人均低收入農戶的收入流動,使人均低收入樣本農戶走出貧困陷阱。

工資性收入所占比重的提高能夠促進樣本農戶收入流動,把樣本農戶收入按照五等分,1995-2006年低收入階層樣本農戶、中低收入階層樣本農戶、中等階層樣本農戶、中高階層樣本農戶和高收入階層樣本農戶的工資性收入占其收入的比重分別為 14.11%、24.70%、33.58%、40.88%和 52.59%,低收入階層樣本農戶工資性收入占其收入的比重明顯低于其他階層的,這樣低收入階層樣本農戶的收入流動將明顯地下降,同時我們考慮到人均收入低的樣本農戶收入流動低的研究結論。因此,需要在勞務輸出培訓中對低收入階層的農戶傾斜,增加他們的工資性收入,進而提高他們的人均收入水平,促進他們從貧困陷阱中擺脫出來。

[1]國家統計局.中國統計年鑒(2007)[Z].北京:中國統計出版社.

[2]托馬斯·博格.田潔譯.增長和不平等——理解當代趨勢和政治選擇[J].經濟社會體制比較,2008(5):1-8.

[3]國家統計局農村社會經濟調查司.中國農村統計年鑒2007[Z].北京:中國統計出版社,2008.

[4]Fields G S,Hernández R D,Rodr'iguez S F,et al.Income Mobility in Latin America[Z].Working Paper,2006

[5]弗里德曼.胡雪峰,武玉寧譯.弗里德曼文萃[M].北京:首都經濟貿易大學出版社,2001.

[6]Fields G S,Leary J B,& OK A E.Stochastic Dominance in Mobility Analysis[J].Economics Letters,Volume 75,Issue 3,May 2002:333-339.

[7]Alesina A,Tella R D,& Macculloch R.Inequality and Happiness:Are Europeans and Americans Different [J]?Journal of Public Econ omics,2004,(08):2009-2042.

[8]Shorrocks A.F.Income Inequality and Income Mobility[J].Journal of Economic Theory,1978,19(2),376-393.

[9]Fields G S,OK E.The Measurement of Income Mobility:an Introduction to the Literature[A].J Silber(ed.).Handbook on Income Inequality Measurement[C].Dordrecht and New York:Kluwer Academic Publishers,1999.

[10]Fields G S.Distribution and Development:A New Look at the Developing World[M].London:The MIT Press,2001.

[11]Chakravarty S R,Dutta B,Weymark J A.Ethical Indices of Income Mobility[J].Social Choice and Welfare,1985,Volume 2:1-21.

[12]Wodon Q.Income Mobility and Risk During The Business Cycle:Comparing Adjustments In Labor Markets In Two Latin-American Countries [J].Economics of Transition,2003(01):449-461.

[13]Fields G S,Hernández R D,Rodríguez S F et al.Income Mobility in Latin America [J].ESA Working Paper,FAO,Rome,2006.

[14]Fields G S.Does Income Mobility Equalize Longer-Term Incomes[J]?New Measures of an Old Concept,Working Paper,2007.

[15]Jarvis S,Jenkins S P.How Much Income Mobility is there in Britain[J]?The Economic Journal,1998,108:428-443.

[16]Gaiha R.Income Mobility in Rural India[J].Economic Development and Cultural Change,1988,36(2):279-302.

[17]Kapitány Z S,Molnár G Y.Inequality and Income Mobility in Hungary,1993-1998[J].Europe-Asia Studies,2004,Vol.56,No.8:1109-1129.

[18]Maasoumi E,Trede M.Comparing Income Mobility in Germany and the United States Using Generalized Entropy Mobility Measures[J].The Review of Economics and Statistics,2001,83(3):551-559.

[19]Yitzhaki S,Wondon Q.Mobility,Inequility,and Horizontal Equility[J].World Bank,2002.

[20]NEE V.The Emergence of A Market Society:Changing Mechanisms of Stratification In China[J].American Journal of Sociology,1996,Volume 101 Number 4(January 1996):908-49.

[21]NEE V,et al.Markets and Inequality in the Transition from State Socialism [A].Midlarsky I M ed.Inequlity,Democracy,and Economic Development[M].Cambridge University Press,1997.202-235.

[22]Khor N,Pencavel J.Income Mobility of Individuals in China and the United States [J].IZA Discussion Paper,2006.

[23]YIN Heng,et al.Income Mobility in Urban China [J].Economic Research Journal,2006(10).

[24]孫文凱.關于我國收入流動的研究[J].統計與決策,2007,(23).

[25]權 衡.政府權力,收入流動性與收入分配——一個理論分析框架與中國經驗[J].社會科學,2005,(05).

[26]QUAN H.Income Inequality and Income Mobility:International Comparison and its Significances[J].Journal of Social Sciences,2008(2).

[27]汪繼承,高 娟.社會分層與收入流動:中國經驗與理論分析[J].理論月刊,2007,(11):138-140.

[28]王海港.中國居民家庭的收入變動及其對長期平等的影響[J].經濟研究,2005,(01).

[29]王洪亮,徐 翔,孫國鋒.我國省際間農民收入不平等與收入變動分析[J].農業經濟問題,2006,(03):37-42.

[30]Gardiner K,Hills J.Policy Implications of New Data on Income Mobility[J].The Economic Journal,1999,453:91-111.

[31]趙麗娟,王立群.沽源縣退耕還林工程對農民收入的影響分析[J].林業調查規劃,2006,(06).

[32]胡 霞.退耕還林還草政策實施后農村經濟結構的變化——對寧夏南部山區的實證分析[J].中國農村經濟,2005,(5).

[33]李 蕾,劉黎明,唐 偉.退耕還林還草對農民收入及農村經濟的影響[J].農村經濟,2004,(3):50-51.

[34]郭亞軍,姚順波.退耕還林政策對吳起縣農民收入影響的實證分析[J].技術經濟,2007,(8).

[35]劉 璨,張 巍.退耕還林政策選擇對農戶收入的影響——以我國京津風沙治理工程為例[J].經濟學(季刊),2006,(01):273-290.

[36]徐晉濤,陶 然,徐志剛.退耕還林:成本有效性、結構調整效應與經濟可持續性——基于西部三省農戶調查的實證分析[J].經濟學(季刊),2004,(01):139-162.

[37]易福金,徐晉濤,徐志剛.退耕還林經濟影響再分析[J].中國農村經濟,2006,(10).

[38]朱山濤等.影響退耕還林農戶返耕決策的因素識別與分析[J].中國人口·資源與環境,2005,(05):108-112.

[39]郭曉鳴,甘庭宇,李晟之,羅 虹.退耕還林工程:問題、原因與政策建議—四川省天全縣100戶退耕還林農戶的跟蹤調查[J].中國農村觀察,2005,(03):72-79.

[40]中澳合作項目課題組.退耕還林效益顯現——來自西北地區的調查報告[J].綠色中國,2005,(03).

[41]FAO.Global Forest Resources Assessment 2005[Z].Rome:The Food and Agricultural Organization,2006.

[42]World Bank.Towards A Revised Forest Strategy For the World Bank Group[Z].Washington,DC:The World Bank,2000.

[43]LIU Can,LU Jinzhi.The Effects of the Priority Forestry Programs on Farmers’Income during 1998-2006:A National Prospective[Z].China Forestry Economics and Development Research Center(Working Paper).

(本文責編:留 鐘)

The Impact of Forestry Prority Programs on Rural Households’Income Mobility in China

LIU Can,LIN Hai-yan

(China National Forestry Economics and Development Research Center,Beijing 100714,China;Haizhou School,Qingdao Agricaltural University,laiyang 265215,China)

Since 1998,the Government of China has launched and restructured to Natural Forest Protection Program,Sloping Land Conversion to Forest or Grass Coverage Program,the Industrial Timber Plantation Program,the Shelterbelt Development Program in the three-Norths(North,Northeast and Northwest of China)and the Yangtze River Basin and other Regions,the Desertification Combating Program around Beijing and Tianjin,the Wildlife Conservation and the Nature Reserve Development Program.Subsidy,control logging or logging ban and other policy arrangements have been adopted.We use 3096 sample households of the years from 1995 to 2006 in 15 counties to analyze the impact of Priority Forest Programs on rural households'income mobility.The research results indicate that 1)rural household's income mobility is low in general;2)Sloping Land Conversion to Forest or Grass Coverage Program,the Shelterbelt Development Program in the three-Norths and the Yangtze River Basin and other Regions,the Desertification Combating Program around Beijing and Tianjin have pushed rural household income mobility;others have not significantly affected rural households'income mobility,the reason for the situation is the different policy options and regional distributions of these programs.

Forest Prority Program;rural households'income;income mobility;Gini coeffeiciency;forest economics

F316.2

A

1002-9753(2011)01-0034-13

2010-08-15

2010-10-06

劉 璨(1966-),男,山東魚臺人,國家林業局經濟發展研究中心研究員,博士,研究方向:林業經濟理論與政策。