選擇性單層面重建方法對64排螺旋CT冠狀動脈成像的最佳R-R時相選擇的應用

北京市昌平區醫院(102200)袁成 高連東 冀旭

冠心病是嚴重危害人類健康的常見病、多發病,早期診斷具有重要意義。隨著科技的發展,多排探測器螺旋CT已成為無創冠心病診斷和隨訪其治療效果的有效影像學手段,尤其是64排螺旋CT的出現,實現了真正意義上的無創性冠狀動脈檢查,但它同傳統的X線冠狀動脈造影相比,仍存在空間分辨率和時間分辨率較低的缺陷,以及依賴心電門控的時相重建的問題[1]。64排CT的時間分辨率還不能夠完全擺脫心律的影響,致使一部分患者的掃描后常規重建圖像質量還達不到診斷要求。本研究旨在探討選擇性單層面重建方法對最佳R-R時相選擇的應用價值。

1 材料方法

1.1 患者資料 收集北京市昌平區醫院2009年6月~2010年6月常規重建不滿意而進行單層面選擇性重建后達到診斷要求的患者35例(男21例,女14例,平均年齡55.4歲)。按心率情況分為2組:第1組,無心律失常29例患者;第2組,心律失常6例患者。

1.2 掃描方法 采用GE VCT 64排螺旋CT(美國),回顧性心電門控技術。掃描參數,管電壓120kV,管電流650mA,準直64×0.625mm,螺距0.16:1,顯示野(FOV)250mm,矩陣512×512。掃描范圍自氣管隆突下1.5cm至膈下2cm,長約12cm。使用高壓注射器(ulrich missouri)(德國),先經肘靜脈團注15ml優維顯(370 mg/ml GE),流率5.0ml/s,進行預掃描,測主動脈根部增強峰值時間,將此時間乘2加上8s作為冠狀動脈CT掃描的延遲時間。然后按確定掃描范圍行增強掃描,經肘靜脈以5.0ml/s速率注射優維顯70ml,再注射20ml 生理鹽水,流率為5.0ml/s。按確定的延遲時間一次屏氣完成掃描。

1.3 圖像重建 重建前首先查看患者掃描過程中的心電情況,查看心律及心率情況,檢查回顧性心電分析默認R波位置是否正確,有漏認或默認出現偏差者采用人為干預的辦法將默認的R波調整至正確的位置。最后,根據調整后的心律及心率對圖像進行分類,然后分別進行常規重建和選擇性單層面重建。觀察冠狀動脈的4支主要分支左主支(Leftmain,LM)、右冠狀動脈(Right coronary artery,RCA)、左前降支(Left anterior descending,LAD)和左旋支(Left circumflex,LCX)的橫斷面圖像,選取圖像質量較差的層面對該層面進行期相(10%~90%,2%)重建,選出40幅重建圖像中斷面最清晰的1幅,重建相應心動周期的圖像,如果重建圖像質量不滿意可以繼續進行2次重建,一般重建1~3個序列,然后進行后處理。

1.4 圖像評價 使用3D軟件重建各支冠狀動脈的曲面圖像及探針圖像,盡量顯示各支主要冠狀動脈節段的全貌,按段評價冠狀動脈的顯示情況。根據美國心臟學會(AHA)推薦的模型將冠狀動脈分為15個節段進行分析。分別由2位2年以上冠狀動脈CTA閱片經驗的影像科醫師對圖像各自進行評價。各血管按顯示程度分成4級,即優(I級)、良(II級)、可(III級)、差(IV級)[2]。其中,優(I級) :在優級血管重建圖像中,大體觀察血管連續性好,粗細自然,沒有階梯狀偽影;在橫斷面及MPR或MIP圖像上血管顯示明亮,管腔呈卵圓形,管腔可以清楚分辨,無運動偽影,周圍有薄層脂肪組織包繞。良(II級):血管走形連續,血管壁邊緣有節段性的模糊;有運動偽影,如血管末端連續性中斷或在橫斷面上有放射狀條形陰影,但在MPR或MIP圖像上無運動偽影。可(III級):血管模糊不清或邊緣有斑塊,有運動偽影,其幅度從血管中心起漂移<5mm;階梯狀偽影幅度小于管腔直徑的25%。差(IV級):血管與周圍軟組織界限欠清晰,運動偽影的幅度從血管中心起漂移至少為5mm;階梯狀偽影幅度大于管腔直徑的25%。

1.5 統計學分析 圖像質量評估結果采用配對秩和檢驗,以P<0.05為有顯著統計學差異。

2 結果

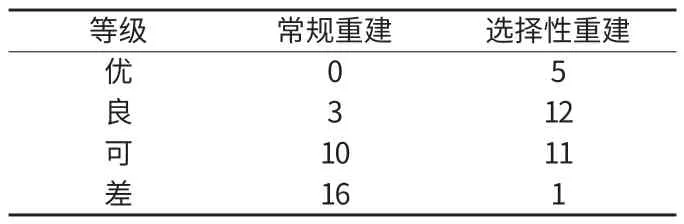

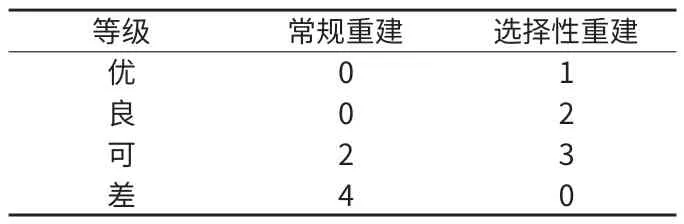

35例患者檢查均順利完成,無不良反應。掃描同步記錄心率為47~130次/min。其中,心律失常組6例患者中,5例偶發房早,1例偶發室早。心律失常組患者均行心電編輯,無心律失常組患者均不需要進行心電編輯,全部患者分別進行了常規75%時相重建和單層面選擇性重建,兩種重建前后圖像質量的比較見附表1,2和附圖。無心律失常組患者最佳期相重建平均為42%R-R間期(范圍30%~48%),與常規時相重建血管質量評分對比P<0.05,有顯著統計學差異。心律失常組患者經心電編輯后行相對期相重建,其中4例最佳重建時相為36%,1例患者最佳重建時相為75%,1例患者最佳重建時相為46%,與常規時相重建對比血管質量評分P<0.05,有顯著統計學差異。

3 討論

多排CT冠狀動脈成像在臨床應用以來,已經取得了令人鼓舞的結果,特別是對冠狀動脈重度狹窄的病變,其診斷敏感性已達到90%以上[3]。但是由于時間分辨率的限制,高心率和心律失常的患者常常不能進行此項檢查或檢查失敗,即使勉強掃描結果也不令人滿意。并且由于在心動周期中,冠狀動脈的運動方式十分復雜,其運動的速度也在不斷變化。與左前降支相比,右冠狀動脈和左旋支由于處于冠狀動脈溝中,從而易受舒張末期心房收縮的影響,而導致幅度相當大的血管側移位[4]。由于心率不同、心臟體積大小不同、心軸方向不同以及在心動周期中收縮期和舒張期的不斷變化,導致不同個體間的冠狀動脈運動方式和速度的多樣化。3支冠狀動脈的平均最低運動速度出現在心動周期的45%~50%相位和70%~85%相位,但是不同個體間有相當大的差異[5][6]。有一部分高心率患者通過口服倍他樂克可以使心率達到要求,但也有人對倍他樂克不敏感。此外,部分患者檢查前心率較平穩,但進入檢查室或躺在檢查床上時心率就會加快,有些受檢者在對比劑推注時心率加快,心率波動加大,可能與受檢者緊張有關。總之,這些因素都會影響到圖像的質量。因此,對于不同的患者,在常規75%相位重建不滿意的,往往需要多相位重建來滿足診斷的要求。當今的多排CT都采用回顧性心電門控技術,可以在任一時相進行重建。因為在心臟掃描過程當中所有層面都是重疊掃描,每個層面均覆蓋整個心動周期的數據甚至更多,所以可以利用記錄的ECG信號更有效地選擇最佳時間窗重建圖像,即利用采集的數據,選擇不同心動周期內時相相同且運動幅度一致的圖像數據,并剔除心律不齊所帶來的不連續數據,從而重建出理想的圖像。以往較常用的重建方法為對掃描的原始數據分別按R-R間期5%~95%,每隔5%或10%相位進行橫斷面重建。

附表1 無心律失常組常規重建與選擇性重建血管質量評價結果比較

附表2 心律失常組常規重建與選擇性重建血管質量評價結果比較

附圖 兩種重建前后圖像質量的比較

本研究通過心電編輯和利用選擇性單層面重建,使高心率和心律失常的患者圖像質量得到了不同的改善,較以往常用多時相重建方法相比較操作更加簡便,重建所得圖像減少上千幅,而且能夠實現更精細的時相重建,從而使機器負荷及工作人員讀片工作量大大降低,并提高了診斷正確率,而且也擴大了冠狀動脈CTA的檢查范圍,對于原來認為不適合檢查的心律失常患者檢查成功率也較高。