中等衛生學校“雙師型”教師隊伍建設的思考與實踐

朱愛軍,來和平

(定西市衛生學校,甘肅 定西 743000)

中等衛生學校“雙師型”教師隊伍建設的思考與實踐

朱愛軍,來和平

(定西市衛生學校,甘肅 定西 743000)

中等衛生學校;“雙師型”;教師隊伍建設

教師是教學的組織者和指導者。教師在教育發展中具有舉足輕重的作用,沒有合格的教師就不可能培養出合格的人才,沒有高素質的教師就不可能有高水平的教學質量。中等衛生學校教師隊伍建設具有其自身的特點,“雙師型”教師隊伍是保障中等衛生學校教育教學質量的基本。

1 “雙師型”教師的涵義

我國提出“雙師型”教師的概念是20世紀80年代,是根據職業教育培養應用型人才的需要對專業課教師提出新的素質要求的背景下提出的。按照這一要求,我國職業教育界創造性地提出了“雙師型”、“雙師化”、“雙能力”、“雙資格”、“雙證書”、“雙職稱”教師等本質接近但表達不一樣的概念。這些概念反映了人們對“雙師型”教師內涵的不同理解,如提“雙資格”教師者認為“雙師型”教師既要具有教師的職業資格,又要具有其他行業或職業的資格證書;而持“雙證書”說的認為“雙師型”教師既要獲得教師資格證書,又要有職業技能等級證書;持“雙職稱”說的認為“雙師型”教師既要獲得教師系列的職稱,又要有專業技術職稱。“雙師型”涵蓋了整個職教師資隊伍的整體素質和個體素質。

1.1 整體結構上專兼結合

“雙師”結構整體特點表現為教師來源的二元結構,其中一元是指專職教師;另一元是指外聘兼職教師[1]。

1.2 個體上具備“雙師”素質

對專業課教師而言,“雙師”素質是指既能夠傳授專業理論知識,又能指導專業實踐,并具備相應的知識、素質、能力結構的教師。“雙師型”不僅是對專業課教師的要求,而是對所有衛生職業教育教師的要求。如果文化課教師對于相關職業缺乏基本的了解,很難真正實現其教學目標。只是“雙師型”的標準與專業課教師在素質的內容和具體要求上有差別。并不是說文化課教師應該具有除教師資格證以外的某種職業資格證書,而是指文化課教師必須在精通本學科業務的同時,努力學習和造就自己相關的專業素養,不一定有“雙師型”教師的名分,但必須有“雙師型”教師的素質。

2 “雙師型”教師隊伍建設的政策依據

(1)《教育部關于建立中等職業學校教師到企業實踐制度的意見》(教職成[2006]11號)指出:“中等職業學校專業課教師、實習指導教師每兩年必須有兩個月以上時間到企業或生產服務一線實踐。教師到企業實踐,一是了解企業的生產組織方式、工藝流程、產業發展趨勢等基本情況;二是熟悉企業相關崗位(工種)職責、操作規范、用人標準及管理制度等具體內容;三是學習所教專業在生產實踐中應用的新知識、新技能、新工藝、新方法;四是結合企業的生產實際和用人標準,不斷完善教學方案,改進教學方法,積極開發校本教材,切實加強職業學校實踐教學環節,提高技能型人才培養質量。職業學校文化課教師和相關管理人員也應定期到企業進行考察、開展調研,了解企業的生產情況及其對職業教育的需求,不斷改進職業學校的教育教學和管理工作。”

(2)衛生部辦公廳《關于加強衛生職業教育的指導意見》(衛辦科教發[2006]168號)指出:“采取切實可行的措施,抓好‘雙師型’教師的培養,建立一支專兼職相結合的‘雙師型’衛生職業教育的師資隊伍。從事衛生職業教育的專業教師應定期深入衛生服務工作一線,提高自己的技術水平和實踐能力。鼓勵高素質的在職衛生技術人員擔任專業課教師或實踐教學指導教師。”

(3)教育部辦公廳、財政部辦公廳《關于組織實施中等職業學校專業骨干教師培訓工作的指導意見》(教職成廳〔2007〕4號)指出:“為中等職業學校造就一大批專業理論水平高、實踐教學能力強、在教育教學工作中起骨干示范作用的‘雙師型’優秀教師和一批高水平的職業教育教學專家。”

(4)教育部《關于“十一五”期間加強中等職業學校教師隊伍建設的意見》(教職成〔2007〕2號)指出:“專業課教師和實習指導教師中持有相關專業技術資格或職業資格的人數要達到50%以上。”

(5)教育部《關于進一步深化中等職業教育教學改革的若干意見》(教職成[2008]8號)指出:“要完善中等職業學校教師進修和繼續教育制度,促進教師深入生產實踐,提高教師的實踐教學能力。進一步優化教師的素質結構,提高‘雙師型’教師的比例。”

(6)《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010~2020年)》指出:“加強‘雙師型’教師隊伍和實訓基地建設,提升職業教育基礎能力。”

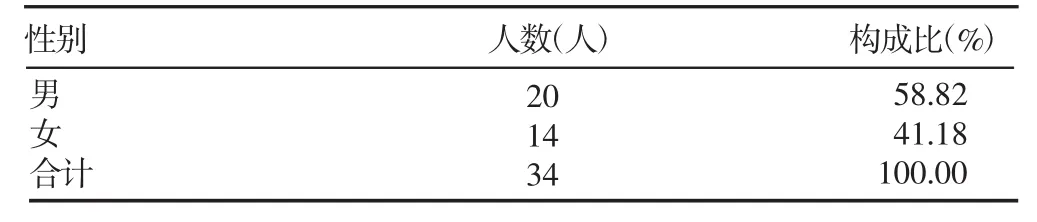

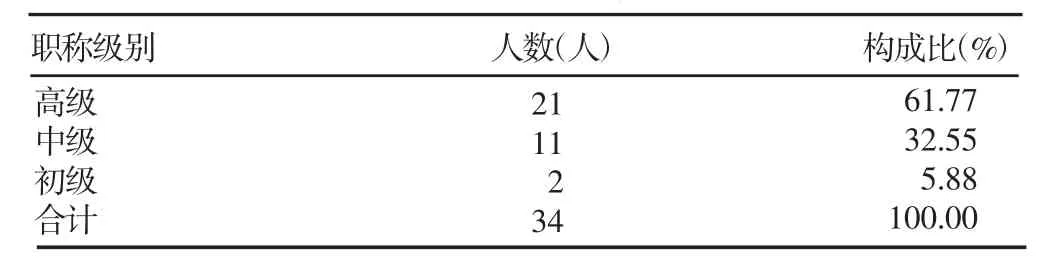

3 我校“雙師型”教師隊伍的現狀(見表1、表2、表3)

我校目前在校生普通中專為3 720人,成人大專、本科生為614人,農村衛生人員在崗中專學歷教育為7 106人。2009年,承擔農村衛生人員在職培訓2 978人,而全校教師人數為101人,僅按普通中專的學生人數計,生師比為36.83:1,遠遠高于教育部規定的生師比16:1的標準。“雙師型”教師34人,專業及專業基礎課教師62人,“雙師型”教師占專業及專業基礎課教師的54.84%。學校101名教師中,有市級骨干教師10人,市級骨干教師占教師的比例為10%;34名“雙師型”教師中,有市級骨干教師6名,市級骨干教師占教師的比例為18%。近5年,參加國家級骨干教師培訓的6位教師均為“雙師型”教師。“雙師型”教師參加專業實踐的時間,每年每人平均僅為6天,遠低于國家有關文件要求。

表1 “雙師型”教師年齡構成

表2 “雙師型”教師性別構成

表3 “雙師型”教師職稱結構

3.1 存在著“總量少、骨干缺、結構偏”的問題

我校教師隊伍數量與快速發展的衛生職業教育規模不相適應,總量不足和結構短缺并存。真正具備較高理論知識又有豐富實踐經驗、能指導學生實訓的“雙師型”教師嚴重不足。由于中等衛生學校以前招生數量最多的是醫學類專業,中等衛生學校的專業課教師及專業基礎課教師絕大多數所學專業是臨床醫學專業,獲得執業醫師資格的教師最多,而其他的護理、藥劑、檢驗等專業的“雙師型”教師偏少。

3.2 實際能力缺失

實際承擔專業課教學的教師雖然是形式上的“雙師型”教師,但由于其長期不能深入衛生服務工作的第一線,普遍存在能力結構偏失的問題。主要表現為2個方面:一是大量的教師無法從事相應的專業工作,不具備相應的職業能力,“雙師型”教師還不是能力型的“雙師型”教師;二是無法完全適應技能型人才培養的教學要求,教師的教學綜合能力不強,無法承擔綜合性的實踐環節的教學,或是不能承擔理實一體化的教學。

3.3 醫療衛生行業引進困難

從醫療衛生行業引進師資的政策渠道雖然已經打通,但是引進過程中仍受到各種制約,特別是人事、財政等部門對學校從醫療衛生行業引進教師仍有多方面的限制。同時,由于學校條件的制約,愿意到學校當教師的高技能醫療衛生人才并不多。

3.4 教師在醫療衛生單位的實踐流于形式

由于教學工作量大,平時沒有時間到醫療衛生單位,而假期教師又不愿用自己的休息時間去醫療衛生單位實踐。同時,醫療衛生單位帶教的教師往往是自己的同學,甚至是學生,自感在專業技能方面不如同學,甚至不如學生,有一定的自卑感。因此,專業課教師到醫療衛生單位實踐鍛煉往往流于形式,多數教師的實踐鍛煉沒有明確的目標與具體的工作內容,收效有限。

4 “雙師型”教師隊伍建設的措施與途徑

4.1 完善制度

推行教師“三證書”制,即教師在獲得專業技術職務證書、職業資格證書的同時,還要獲得醫療衛生單位工作經歷證書。明確衛生職業教育專業教師評審的基本條件、優先推薦條件和破格條件。建立健全具有衛生職業教育特點的教師教育制度、教師到醫療衛生單位實踐與衛生專業技術人員到校任教的雙向交流制度,制訂有利于教師向“雙師型”方向發展的政策措施。

4.2 制訂“雙師型”教師隊伍的培訓計劃

我們通過發放調查表,全面掌握和研究分析“雙師型”教師隊伍的現狀,包括每位教師的年齡、學歷、職稱、專業、性別、身體狀況、教科研成果、教學經歷、實踐能力及校內外實踐意愿等。擬定了學校“雙師型”教師隊伍建設的1年、3年、5年發展目標。

4.3 建立兼職教師隊伍

聘請醫療衛生相關企事業單位中有豐富實踐經驗和教學能力的專業技術人員來校做兼職教師。建立相對靈活的外聘兼職教師管理辦法,外聘兼職教師管理體現前瞻性、靈活性、適應性。

4.4 通過技能大賽促進“雙師型”教師隊伍建設

通過組織教師直接參與和指導學生參與省、市、學校技能大賽,不斷提高自身“雙師型”素養和水平。

4.5 鼓勵自我提升

“雙師型”教師培養所有外在途徑與策略,只能在方向上對教師進行引領,教師的發展最終取決于自己。因此,要建立教師成長的激勵機制,特別是鼓勵教師在專業上的自我提升[2]。一是鼓勵教師在醫療衛生行業實踐中成長,即鼓勵教師到醫療衛生單位兼職,并從醫療衛生單位取得報酬。鼓勵教師到醫療衛生單位兼職,能幫助教師快速豐富醫療衛生實踐經驗。二是鼓勵教師在教學實踐中提升,給教師更大的教學自主權,通過教學內容重構等方式,把自己的專業特長運用于課堂。

[1]楊理連.“雙師”結構教學團隊的內涵界定及對策研究[J].教育與職業,2008,26:140~141.

[2]朱孝平.中職“雙師型”師資隊伍建設的進展與思考[J].中國職業技術教育,2010,13:50.

G630

A

1671-1246(2011)06-0035-02