大學生英語語用能力與語言水平、英語文化掌握程度的關系

羅 榮

(湖南科技大學外國語學院,湖南湘潭411201)

大學生英語語用能力與語言水平、英語文化掌握程度的關系

羅 榮

(湖南科技大學外國語學院,湖南湘潭411201)

采用隨機法抽取非英語專業在校大學生251人,以語用能力問卷與英語文化掌握程度問卷為工具,調查大學生語言水平、語用能力、英語文化掌握程度,并探究三者間的關系。結果發現:不同性別、專業的大學生語用能力差異不顯著;不同語言水平的大學生語用能力差異不顯著;不同英語文化掌握程度的大學生語用能力差異顯著。結論:大學生英語語用能力主要受制于其英語文化掌握程度,與語言水平關系不大。

語用能力;語言水平;文化差異;文化教學

一 研究背景

Thomas將語用能力定義為為了實現特定目的和理解語境中的話語所具有的恰當使用語言的能力[1]。與此同時,他和Levinson進而將語用能力分為語用語言能力和社交語用能力。前者是建立在語法基礎上的,即語言學習者應該有一定的語言知識,以便他們能恰當地使用語法規則在特定的語境中為了特定的交際目的而使他們自己被理解;后者主要指在社會語境中使用恰當的語言行為的能力,它和文化有關,它也被認為是一種更高層次的語用能力[2]。我國學者普遍認為語用能力是聽話人對語境的認識能力和在對語境的認識基礎上理解別人的意思和意圖、能夠準確表達自己的意思和意圖的能力[3]。

由此可見談到語用能力,就不能脫離語言水平來討論。正如H.G.Widdowson提出,能力應該包括兩個方面,即knowledge和ability。所以,語用能力也應由兩部分內容組成,即抽象語用知識和約定俗成使用語言的語用能力。語用能力與語言能力的不同就在于“Knowledge”,語言能力通常指語言結構本身的知識,像句法和語法,而語用能力則與語言的恰當使用有關[4]。任育新(2007)研究了英語專業和非英語專業學生在語用能力上的差異。得出結論認為:水平較高的學習者比水平較低的學習者英語語用能力強[5]。而陳邦國(2007)則通過對大學生英語語用能力與語言能力的一次調查表明,被調查學生的語用能力與語言能力的發展不平衡;語言能力較強的學生語用能力不一定強[6]。周燕宇(2008)從對非專業本科生中進行的兩次測試的平均分比較看,學生的語用能力遠遠低于其語言能力[7]。

在The Study of Second Language Acquisition一書中Ellis對當時的語用習得研究進行了總結,他指出語用習得研究表明在語用能力發展過程中三個因素非常重要。第一,學習者的語言能力;第二,語用遷移;第三,社會交往[8]。此外,我國學者普遍認為,文化差異的敏感性是影響語用能力的重要因素之一。王紹斌,李瑋(2007)研究發現中國學生在用英語表達拒絕言語行為時,在語用策略的選擇、語用策略的順序、具體內容、使用頻率以及每個回答中平均使用的語用策略數量等5個方面存在語用遷移。認為,“究其原因,除了母語的影響和干擾,對英語文化缺乏了解,由于語言表達能力低而不得不借助母語的表達方式等也是導致學生語用遷移的重要因素。”[9]

綜上,根據對以往文獻資料的分析,語用能力與語言水平、英語文化掌握程度存在一定的關系,這種關系具體來說是怎樣作用的,語言水平與文化差異又到底是如何影響語用能力的發展的,本研究擬對這三者關系進行考察。

二 研究設計

1.研究問題

為了考察大學英語學習者英語語用能力的發展,學習者英語語言水平與其語用能力之間的關系,以及學習者英美文化了解程度與其語用能力之間的關系,本研究擬回答以下問題。

(1)大學英語學習者語用能力是否由于其英語水平的不同而具有差異?如果是,具體表現如何?

(2)大學英語學習者語用能力是否由于其英語文化了解程度水平的不同而具有差異?如果是,具體表現如何?

(3)大學英語學習者英語語言能力與其英語文化了解程度水平對其語用能力水平對語用能力的影響是否存在交互作用?如果有,具體表現如何?

2.調查工具

語用能力調查表的設計,以何自然教授主編的《語用學概論》一書中所附的《英語語用能力調查》為基礎,結合其他相關文獻的資料,共編成33道試題。調查表分為兩部分,第一部分(共18道小題)為選擇題,每題提供A、B、C三個選項,要求學生結合題目中給出的具體語用情境,選出唯一正確的答案。第二部分(共15道小題)為判斷題,要求學生判斷某一行為或話語在特定環境中是否使用得當。采用問卷法,既可以把問題限制在所需要的范圍內,又可以把影響說話者的因素加以控制,可提高準確率,節省時間,也易于操作。

至于語言能力的調查,則根據被試自身的英語過級水平來確定。由于大學英語四、六級考試的“效度相當高,……92%的教師認為大學英語四、六級考試能反映學生的實際英語水平”[10]。因此,可以認為被試者的英語過級水平能夠反映學生的語言能力。

關于英語文化掌握水平的調查,則主要以黃奕、馬瓊所著的《美國文化探奇——風俗背后的故事》中的文化背景知識測試為基礎,此書介紹了以美國為代表的西方社會的傳統風俗及其淵源,覆蓋內容廣泛,包括衣食住行、節慶禮儀等方面,共35道選擇題,每題4個選項,需要被調查者選出一個正確答案,每答對一項,計1分,得分越高,意味英語文化掌握程度越高。

3.被試與調查過程

本次調查對象主要為湖南某高校學生,隨機選取300人參與問卷調查,回收272份,有效問卷251份。

在進行問卷調查時,明確告知學生,本調查不是平時考查或考試,雖然要統計最后的得分情況,但進行匿名統計,不會對個人造成任何影響,以解除被試的心理壓力。另外,在進行語用能力調查時,沒有嚴格的時間限制,學生若有語言方面的問題,比如單詞不理解,可查閱英漢詞典,但需要保證是個人獨立完成。這樣做以使語用能力調查盡可能真實地反映學生的英語語用能力,提高調查表的信度。

4.數據收集和數據分析

原則對被試花費多少時間完成問卷不作要求,但從問卷施測過程中來看,大多數被試在25分鐘左右的時間完成問卷。如果受試者從每一項中所選的答案符合要求,計作1分;若不符合要求,則按零分計算。之后,將所收集數據輸入SPSS11.5,將英語文化掌握程度問卷保留原始得分,并按正態分布規則將原始分數得分劃分低分(13分以下)、一般(13分至18分)、高分(19分以上)三個等級。對被試語言水平與其文化掌握程度對其語用能力的影響進行雙變量方差分析,以及檢驗被試不同語言水平等級與其不同文化掌握程度對其語用能力的影響是否存在交互作用。

三 研究結果

1.被調查者樣本基本情況

表1 被調查者的樣本情況

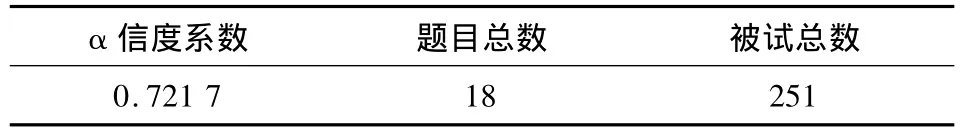

2.語用能力問卷信度分析

本研究利用SPSS11.5,采用α信度系數法對問卷一的內部一致性信度進行分析,所得結果如下:

表2 語用能力測試問卷一(選擇題)信度檢驗結果

從信度檢測上看,問卷一的內部一致性系數達到0.7以上,說明該問卷符合統計要求,在本次測驗中信度較高,是有效的研究工具,能有效的測量出被試的語用能力。

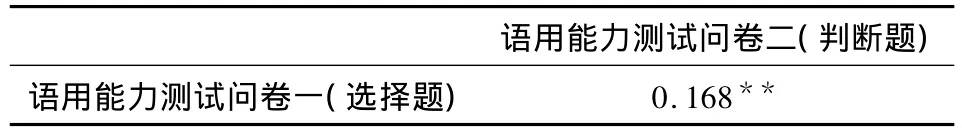

表3 問卷一、問卷二的相關分析

從相關分析中,我們發現,問卷一與問卷二的相關系數極其顯著,且為正相關,而問卷一為信效度已達到要求的測量被試語用能力的問卷,說明兩份問卷都可信且有效地測量了被試的語用能力。

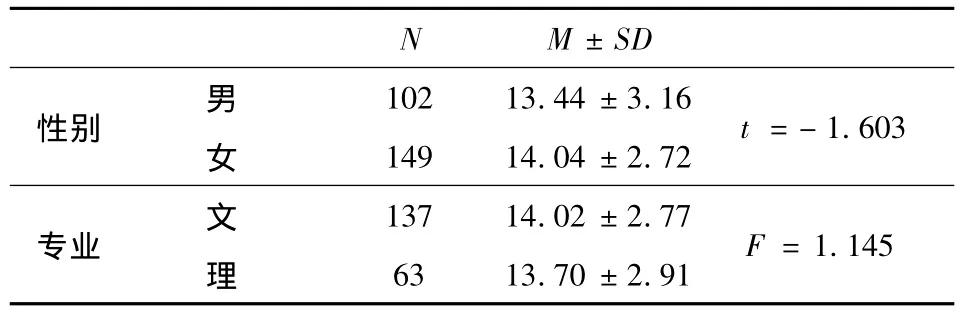

3.大學生語用能力的性別、專業差異

分別對性別、和專業差異進行T檢驗和F檢驗,結果見表4。

表4 大學生語用能力的性別、專業差異

如表4所示,語用能力在性別上的檢驗結果并無顯著差異;語用能力在專業這個維度上也無顯著差異。

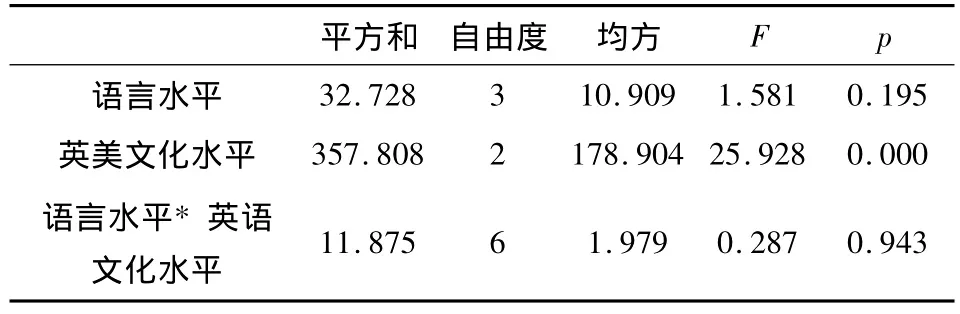

4.語言水平與英語文化掌握程度對語用能力的影響

以語言水平、英語文化掌握程度為自變量,語用能力為因變量,分析二者對語用能力影響的主效應和交互效應,結果見表5

表5 語言水平與英語文化掌握程度對語用能力影響的方差分析

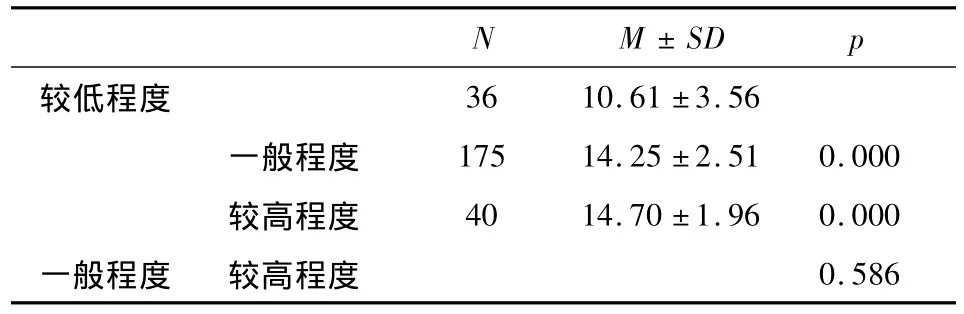

表6 被調查者語用能力在文化掌握程度各維度上的多重比較分析結果

從雙因素方差分析中,我們發現:(1)語言水平對語用能力的主效應不顯著,說明學習者的外語語用能力并不隨著語言水平的提高而提高,進一步對被試過級水平的四個維度進行多重比較分析(Tukey HSD),也沒有發現任何語言水平之間有顯著差異。(2)被試英語文化掌握程度對語用能力的主效應顯著,說明學習者的語用能力受學習者英語文化掌握程度很大影響。進一步對被試英語文化掌握程度的三個水平進行多重比較分析(Tukey HSD),發現低水平者與一般水平者和高水平者之間的語用能力有顯著差異,而一般水平者與高水平者間無顯著差異。(3)學習者語言水平與英語文化掌握程度對其語用能力的交互作用不顯著。

四 討 論

在性別與專業方面,調查數據分析結果表明不同性別、不同專業的被調查者語用能力沒有顯著差異。說明語用能力跟學習者的性別以及文、理、工分科無關。

在語言水平方面,各水平大學生被試的語用能力沒有顯著差異。本結果并不支持任育新(2007)的研究結論:水平較高的學習者比水平較低的學習者英語語用能力強。究其原因,是因為筆者的調查對象都是非英語專業的大學生;而后者的研究對象包括了英語專業的大學生,基本都接受過英美文化課程的學習,所以無法區分開專業學習者和非專業學習者語用能力的高低差異到底是語言水平的效應還是英語文化掌握程度的效應。相反,本研究得出的非英語專業大學生語言水平和語用能力之間關系不明顯,支持了陳邦國(2007)的結論:語言能力較強的學生語用能力不一定強。由于語用能力是以語言能力作為基礎的,所以該結論僅僅適合已經具備一定語言能力的大學生群體。由此我們可以做出以下推論:在語用能力發展的初期,語言水平起重要作用(如初、高中英語學習者);而在語用能力發展的后期,語言水平的作用并不明顯(如已具備一定水平的大學生)。

在英美文化掌握程度方面,較低掌握程度者和一般程度、較高程度被試的語用能力均有顯著差異。這說明在英語學習過程中,掌握相關的文化背景知識能夠顯著提高較低英語文化掌握程度學習者的語用能力。但多重檢驗結果也同時顯示:英語文化掌握程度一般者和高程度者的語用能力并無顯著差異,說明了英語文化因素在提高學生語用能力的上的作用是有限的。由此可以對上述推論做出補充:大學非英語專業學習者的語用能力發展前期,學習者對英語文化背景知識的了解和掌握程度起重要作用,當其掌握了一定的英語文化知識之后,語用能力的發展不再受到英語文化知識的影響。

五 結論與啟示

大學英語學習者語用能力與其語言水平高低沒有太大關系,而與學習者自身對英語文化的掌握程度有很大關系,但當學習者的英語文化知識掌握達到一定程度之后,不再影響語用能力的發展。總之,大學英語學習者語用能力與其語言水平關系不明顯,而且掌握英語文化的作用亦有限。該結論僅適合大學英語學習者,進一步的研究應該囊括初、高中英語學習者,以揭示語用能力與語言能力、英語文化程度之間關系的動態變化。

研究結果提示我們在大學外語教學中應當適時適當地進行文化教學,即與人們交際或外語教學有關的文化知識的傳授,使學生對文化差異有較高的敏感性。在以往的外語教學中,往往把主要精力集中在語言知識的傳授上,而忽視了文化背景知識對語言的重要作用,培養出來的大部分學生盡管掌握的詞匯量很大,語法知識也很好,但卻缺乏在不同場合恰當地使用語言的能力,有時運用母語的交際習慣來套用外語以致鬧出笑話。

但是也應當注意,在學生掌握一定的英語文化知識之后,促進語用能力發展的重點就不應該繼續放在文化教學之上,而應該尋求其它的途徑,如鼓勵學生與以英語為母語的人接觸,創造合適的英語會話環境等等,以在實踐中鍛煉并發展學生的語用能力。

[1]何自然,吳亞欣.語用學概略[J].外語研究,2001(4):10.

[2]陳 麗.語用能力和語法能力關系研究的回顧和思考[J].考試周刊,2008(34):71.

[3]袁 芳.一項基于非英語專業學生語用失誤分析的語用能力調查研究[D].蘭州:蘭州大學碩士學位論文,2007.

[4]劉紹忠.語境與語用能力[J].外國語(上海外國語學院學報),1997(3):26.

[5]任育新.大學生英語語用能力與其英語水平關系之研究問卷[J].外語教育,2007(00):67.

[6]陳邦國.大學生英語語用能力和語言能力的調查與對比分析[J].伊犁師范學院學報(社會科學版),2007(3):115.

[7]周燕宇.對非專業本科生的英語語用能力的調查分析[J].懷化學院學報,2008(6):112.

[8]戴煒棟,陳莉萍.影響二語語用能力發展的因素[J].外語與外語教學,2005(9):1.

[9]王紹斌,李 瑋.拒絕言語行為的語用遷移研究——一項實證考察[J].外語學刊,2007(4):81.

[10]楊惠中.大學英語四、六級考試效度研究[M].上海:上海外語教育出版社,1998.

H319

A

1674-5884(2011)10-0138-03

2011-08-01

羅 榮(1977-),女,湖南湘潭人,講師,主要從事外語教育研究。

(責任編校 朱正余)