美國社區學院獨立地位的實現 :過程與啟示

● 牛蒙剛 于洪波

美國社區學院獨立地位的實現 :過程與啟示

● 牛蒙剛 于洪波

美國社區學院在最初發展的20余年里處于“寄人籬下”的尷尬境地,迫使其產生了強烈的獨立意識。社區學院的獨立地位是伴隨著初級學院職業化運動而實現的,其標志是擺脫對四年制院校的依附,學院在終結性職業課程或訓練領域上樹立起自己的辦學特色,最終使得美國形成不同類型、不同定位的完善的高等教育體系。我國高等教育體系中各類院校應找準定位、明確身份、走特色辦學之路,從而促進教育制度安排的理性化和高等教育的層次調和與平衡。

社區學院;初級學院;獨立地位;趨同化

一、早期社區學院的尷尬處境

1920年代以前,美國許多大學領導人認為開設大學一二年級課程的初級學院 (Junior College,1947年改稱“社區學院”Community College)和中等教育機構沒有本質區別,因而應當屬于中等教育的范疇。[1]初級學院應當由當地管理中小學教育的學區教育委員會或私人團體管理。

這一時期,美國聯邦政府對各州創辦初級學院采取了放任自流、不干預的態度,也沒有出臺全國性的法律政策給予初級學院“名正言順”的地位。因此,在一些聯邦教育基金的資助項目上,初級學院便被排除在外。例如,1917年《史密斯——休斯法案》(Smith-Hughes Act)確定的聯邦職業教育基金,聯邦政府就把初級學院排除在職業訓練機構之外,而使其沒有資格獲得資助。這一方面是由于當時這些職業教育領域如商業貿易、秘書技能、會計技術、銷售術等,尚不要求有中等后學校的學歷;其二是傳統觀念認為職業教育是中等學校的事,就像專門訓練是高等教育的事一樣。這在《史密斯——休斯法案》對“職業教育”的限定中體現得相當明顯。它指出,職業教育即指在中學階段用“國家職業教育法令規定的聯邦補助經費進行的職業教育工作,或者指同樣的但沒有聯邦補助經費進行的工作”。[2]雖然當時有少數在管理上從屬于中等教育學區的初級學院,其終結性職業教育接受了這項資助,不過這些資助總的來說還是比較少的。聯邦政府對于職業教育的資助僅限于中等學校的這種態度很長時間沒有改變——至少在二戰以前是這樣,從而導致了美國公眾、初級學院部分領導人和私人基金會對于開設實用性的中學后教育課程興趣不大。初級學院僅僅是作為一種可以提供轉學課程的機構艱難地生存于中等教育和高等教育的“夾縫”中。

然而,20世紀20年代以后,附屬于中學學區的初級學院在經費來源、師資配備、教學管理等方面與所在學區產生了難以解決的矛盾,地方學區負責人和許多中學教師都希望讓初級學院脫離所在中學學區,以便甩開這個“財政包袱”而更好的發展中小學教育,而初級學院也希望成立獨立的初級學院學區,以便爭取到更多的生源和財政撥款。1925年召開的全美初級學院年會上對“初級學院”進行了重新定義,認為“它是嚴格的提供兩年制大學(學院)普通文化課程的教育機構,初級學院所提供的普通文化課程應該和四年制大學(學院)一二年級的課程在范圍、深度方面是相同的,并且應與四年制大學(學院)高年級的課程相銜接,初級學院除提供相當于大學一二年級普通文化課程之外,還應提供滿足初級學院所在社區學生不斷增長著和變化著的政治、公民、宗教和職業方面需要的課程,這些課程的內容和深度應高于高中文化程度。”[3]以上表明,美國聯邦教育署和初級學院領導人明顯希望初級學院成為脫離中學教育學區控制而屬于高等教育范疇的,但又不同于傳統四年制大學(學院)的新型高等教育機構。社區學院獲得獨立地位的條件和時機已經成熟。

二、AAJC領導人對初級學院職業化運動的指導

初級學院誕生后20多年的尷尬境地,使得它產生了擺脫中等教育束縛的強烈要求,但在與大學的關系上仍然分歧重重。同時,20世紀20年代初,美國經濟建設和社會生活中急需的大批中等專業技術人才短缺的難題無法有效解決的現實,也讓聯邦政府不得不重新考慮初級學院的重要性和重新定位問題。

1920年,在聯邦教育署的資助和組織下召開了的第一次全美初級學院教育會議,成立了全美初級學院協會(American Association of Junior College,簡稱AAJC)。“初級學院協會的建立第一次為成員學院之間克服分散的離心力,形成某種共同的身份提供了可能性。它既為討論適宜的角色和初級學院的組織提供了場所,又為實現某些重要觀點提供了工具……最重要的是,它提供了一個中心組織,目的是規范已成立的初級學院機構,進而確定將加入該組織的那些學院的命運。”[4]

最初協會討論的最大問題是初級學院的地位問題——是繼續只充當大學搖擺的尾巴,還是開拓屬于自己的訓練市場。針對這一問題,早期領導人庫斯(L.V.Koos)、埃爾斯(Walter C.EIIs)和坎貝爾顯然是傾向于后一種選擇,他們在初級學院運動內部就職業化的必要性達成一致。與傳統的初級學院思想不同,他們強調,全國所有的初級學院,不論當初建立的條件是好是壞,在保持轉學教育的同時都應把職業訓練而不是把轉學教育作為首要職責;要運用指導和咨詢程序,確保初級學院學生主修最適合他們能力和可能得到的職業的課程。在“整個 20~30年代,AAJC幾乎沒有哪一次會議不討論終結性教育。”并且在《初級學院雜志》上,埃爾斯還發起了一個主題為“向外看社區而不是向上看大學”(“looking outward upon community”rather than“upward to university”)的討論。

(一)早期領導人的職業教育思想

庫斯、埃爾斯和坎貝爾是代表初級學院協會職業教育新思想的第一批領導人,是AAJC中職業化運動的主要領袖。

庫斯在“有社區學院特色”的職業教育思想方面做出了重要貢獻。他在當時處于強勢地位的四年制大學與被政府認可的中等職業教育之間找到了出路。他通過考察美國職業結構的變化和調查大學課程和訓練領域,最終確定了一些尚未被四年制大學染指的最高地位的“半專業”,提出了“半專業訓練”(semiprof essional training)的概念。庫斯主張,既然大學和四年制院校實際上已經壟斷了通向高級專業和高級管理職位的道路,那么初級學院最好能抓住這個有效的半專業的訓練市場。這樣,庫斯試圖避開與大學的直接競爭,而是認為初級學院能做的事情最好是提供大學尚未涉足而又最有聲望的領域的訓練。此外,庫斯還通過標準化能力傾向測驗、咨詢和指導等工具,作為把學生分流到長期呼吁的職業課程計劃去的最可靠手段。他認為,若不更多的運用標準化測試和指導,就會使更多的學生進入“大學殘忍的競爭模式”之中,使大量學生慘遭淘汰,“粗暴的打破學生的生活計劃”。[5]

埃爾斯和坎貝爾的思想和庫斯的思想有許多相近之處。 埃爾斯首先支持庫斯的標準化測試。他認為,如果初級學院全體學生“試圖升入大學,為大多數情況下已經人滿為患的、而且他們的天賦和才能常常不適應的職業做準備”,那是 “不明智的也是不幸的”。[6]其次,埃爾斯認識到,考慮到社會升遷利益的誘惑,學生對智力測驗的結果可能有抵觸情緒并一如既往地青睞學術課程,因此他們會拒絕順從學術上預定的讓他們永遠不能進入教育天堂的那種命運。所以,不能強迫學生選擇終結性課程,要用誘導的方法去吸引學生學習這類課程。第三,他相信,要使高等教育大眾化,初級學院終結性功能的發展是大眾化功能取得成功的重要保障。提供給適應初級學院大多數學生實際生活前途的課程是其唯一合理的辦法。埃爾斯減弱了人們持續多年的對學術意識的強調,帶頭鼓吹職業意識,崇尚實用性和現實主義。[7]此外,這項功能的發展還能防止大眾強調要求教育上和經濟上的升遷導致高等教育系統產生過多的受過高級訓練的畢業生、超過經濟吸收能力的“畸形現象”,有利于保證高校系統的健康運行。

坎貝爾則運用“民主”這個詞來論證初級學院學生分流到職業課程計劃的合理性。他認為,終結性職業教育是“民主的”,因為不像“精英主義的”學術課程,它提供的是“能適應它所服務的那些人的需要”的知識。

由以上可見,在二十世紀二三十年代,三大領導人都批評了初級學院過分的以“準備性功能”為中心,而忽視了更為重要的“終結性功能”。雖然在整個30年代初級學院運動在應該強調什么課程上仍然分為兩大陣營,但是到了1940年代在初級學院領導階層中贊成以終結性職業教育為主的已占大多數,即“初級學院學生中三分之二至四分之三應該主修終結性職業教育課程”。這樣,開設終結性的(terminal)職業課程逐漸成為初級學院的任務。

(二)大學和地方州法律對職業性課程的認可

積極倡導終結性教育,主張初級學院職業化,這并不是偶然的。20世紀初期隨著各種“專業”(professions)的形成,輔助性的半專業性職業和“半專業人員”(semiprofessions)也相繼形成。而大學卻不太愿意調整辦學方向,因此社會對于半專業人才的需求,大學是無法滿足的。事實上,大學領導人都支持初級學院開展終結性職業教育。

一戰以后,高校入學人數增長迅速,這令大學校長擔心他們的大學會被擠垮。這樣,初級學院作為“沖擊的吸收者”(shock absorbers)開設終結性課程而受到大學的歡迎。加州大學教育學院院長蘭格(A.Lange)一直認為,為了促進大眾利益,初級學院不能把為大學做準備作為存在的理由;對初級學院學生而言,初級學院最大的也是最具有創造性的貢獻,在于為介于手工工作和專業工作之間的中等水平的職業提供訓練手段。他還進一步指出,大學的訓練對于不適合學術課程的學生來說反而有害。哈佛大學校長洛厄爾(A.L.Lowell)解釋說,這些新機構的價值之一是,把對高等教育沒有興致的年輕人擋在(四年制)學院之外,而不是把他們領進來。……社會所需要的不是更多傳統類型的學院和大學,而是為才能較低的學生提供適當訓練、使他們迅速走上工作崗位的全然不同的機構。[8]到1930年代,預備性課程和職業性課程兩軌并行的思想在地方許多州的法律中獲得認可。如科羅拉多、康涅狄格、內布拉斯加和賓夕法尼亞州關于建立初級學院的法律都載明:學術性和職業性課程都應提供。在此之前,加州、德克薩斯州和密西西比州已經制定了相應的法律。到1940年,幾乎一半的州關于初級學院的法律除了提到與四年制學院前兩年平行的課程外,還專門提出要發揮終結性教育功能。[9]這些法律無疑有助于對初級學院職責的討論朝有利于初級學院職業性教育的方向發展,同時也為學院在職業教育領域尋求合法性提供了法律保障。

三、終結性職業課程占主導優勢和社區學院獨立地位實現

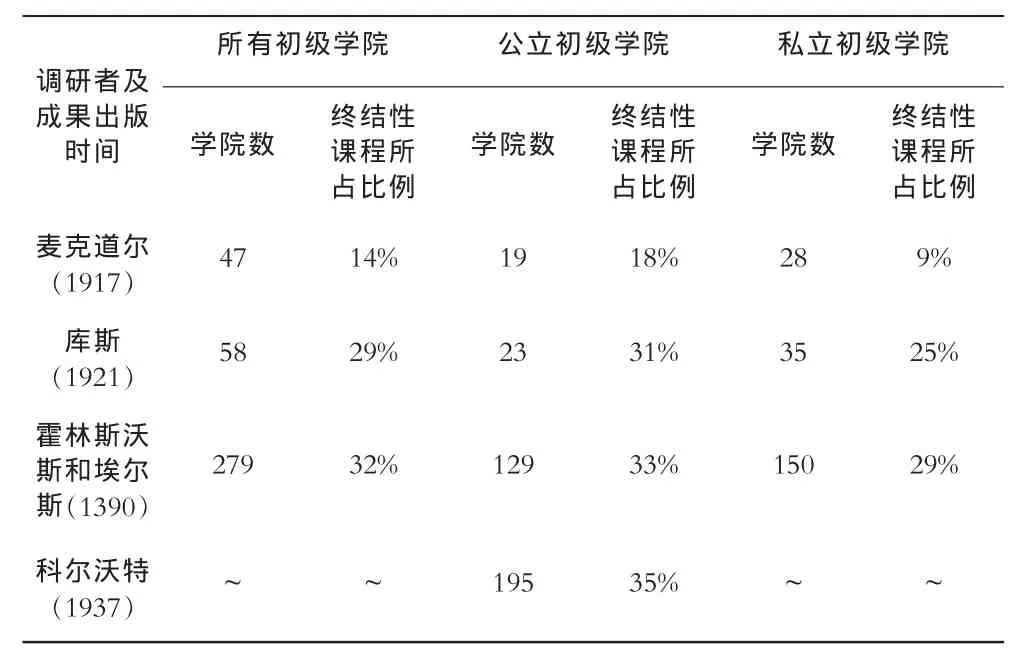

在初級學院協會領導人的鼓舞和美國各級政府的支持下,許多初級學院廣泛開設了實用職業技術課程。于是在1920~1970年代出現了社區學院職業化運動:即職業教育職責逐步取代轉學教育職責成為兩年制學院主要教育職責。我們可以從1920年代以來的有關職業性課程相關變量的變化來獲得證據。(見表2-1、2-2、2-3)

表2 -1 初級學院終結性或職業性課程占全部課程的百分比(1917~1937)

表2 -2 兩年制學院終結性—職業學科的學生數及其占總學生數的百分比(1963~1975)

在更為重要的法律認可層面上,社區學院職業化運動獲得了極大的政策支持。在地方,加州1960年通過的《加州高等教育總體規劃》在美國歷史上第一次通過法律形式明確社區學院在高等教育體系中的地位。它們正式擺脫了中等教育的地位,成為了高等教育的合法部門。在聯邦,1963年通過的《高等教育設備法》和《職業教育法》都允許社區學院和其他中等后職業訓練機構分享來自聯邦的一定比例的撥款。這兩部法律象征著國會對職業訓練在什么教育水平上比較合適的傳統思維有所改變。[10]社區學院職業化終于得到了聯邦政府的認可和資助。這一轉變徹底改變了社區學院的性質:從此擺脫了對中學學區和四年制大學的依附,有了自己獨具特色的活動領域或訓練市場,發展為獨立的新型的短期高等教育機構。

表2 -3 高等學校授予的協士學位的課程類型 (1970~1971至1991~1992)

四、啟示:我國高等教育要突出特色辦學,避免趨同化

社區學院獨立地位的實現,為其發展產生了重大影響。第一,有了自己獨立的學區、自己的管委會和管理經費,有了全國性的初級學院協會(1992年改名為美國社區學院協會AACC)組織的指導,從而擺脫了“寄人于籬下”的尷尬處境,能夠更加靈活和自由的發展;第二,社區學院終于在終結性職業教育領域樹立了自身的特色,擺脫了中等教育的地位,成為獨立的新型的短期高教機構,也就成為美國高教系統的重要組成部分,地位的提升使其可以更多地獲得聯邦和州政府的政策支持和資金援助;第三,社區學院獨立地位的實現最終使得美國形成了不同類型、不同定位的完善的高等教育體系。

中國高等教育進入大眾化階段后存在許多亟待解決的問題,其中較為突出的是高等院校的定位問題,存在“定位模糊或大學角色錯位的現象”[11],即一般學院盲目效仿重點大學,高職高專院校盲目向本科院校看齊,這嚴重忽視了高等教育層次結構多樣化的規律和特點。正如美國著名教育家伯頓·克拉克(Burton.Clark)所說:“實施高等教育的最差辦法就是把所有的雞蛋都往一個籃子里裝——高等教育最忌諱單一的模式。”[12]廈門大學教授潘懋元先生也指出:“當前中國高等教育一大問題就是分類不清、定位不明。”忽視特色辦學和內涵建設,而盲目的追求升格,對某所院校來說雖然意味著更大的權利、更多的資源、更大的發展空間,使其在教育資源的競爭(包括學校的層次定位、辦學規模、招生指標、學位授予資格、職稱評定標準、撥款等)中處于有利的地位,但同時也造成了整個高等教育體系趨同化,缺乏特色。由此,必須促進教育制度安排的理性化以及教育政策價值的多元化,從根本上促進高等教育的層次調和與平衡。[13]對于國內任何一所高等院校而言,要像美國的社區學院一樣找準屬于自己的 “活動領域和訓練市場”,持續進行變革,提高創新能力,才能在競爭中取得優勢。

[1]Edmund J.Gleazer.American Junior College, George Banta Company,Inc.,Wisconsin,1967:11.

[2]吳式穎.外國現代教育史[M].北京:人民教育出版社,1997:29.[3]George A.Baker Ⅲ.A Hand Book of Community College in America,GreenWood Press, Westport,15-18.

[4][5][6][8]Brint,S.&Karabel,J..The Diverted Dream:Community College and the Promise of Educational Opportunity in America,1900-1985.Oxford University Press,New York,Oxford, 1989:33,38-40,36,11.

[9]Arthur M.Cohen.The American Community College, Jossey-Bass Publishers,San Francisco,1996:218.

[11]徐旭東.高等教育大眾化進程中大學定位研究[J].高教探索,2003,(1):32.

[12]伯頓·克拉克.高等教育系統——學術組織的跨國研究[M].王承緒等譯.杭州:杭州大學出版社,1994:307.

[13]王占軍.“學院”改名為“大學”的動力機制——以美國亨廷頓學院為例[J].比較教育研究,2009,(2):22.

牛蒙剛/淄博師范高等專科學校教育科學系講師,教育學碩士,從事美國教育和比較教育研究 于洪波/山東師范大學教育學院教授,教育學博士,博士生導師,從事教育史和比較教育研究

(責任編輯:劉丙元)