美國英才兒童內涵的演變述評

●曹 原

美國英才兒童內涵的演變述評

●曹 原

英才兒童的內涵確定了英才兒童的數量及范圍,為英才教育各方面發展提供了基礎。美國聯邦政府、州政府和學者從不同的角度對英才兒童的內涵做了界定。總體上來說,美國英才兒童內涵的演變呈現出了一種從單一的智商為標準向多元化標準轉變的特征。這種多元化的英才兒童的內涵對我國培養更多多樣化的拔尖人才有極大的借鑒意義。

英才兒童;內涵;演變

英才教育是當前各國教育發展的趨勢之一。英才兒童的內涵是其發展的基礎,它明確地指出了英才兒童所要達到的標準以及所要具備的特征,為英才兒童的選拔、培養、師資培訓、資金撥款等各方面提供了重要的依據。并且,在英才教育發展的過程中,美國聯邦政府、各州以及許多學者都從不同的視角對英才兒童的內涵做出了界定。

19世紀晚期到20世紀早期,美國所提出的有關英才兒童的內涵大多都是從智力的角度進行界定的,英才兒童與高智商成為了同義詞,從某種程度上說都屬于狹義的內涵。比如,1921年,路易斯·特曼(Lewis Terman)提出了美國第一個科學的英才兒童的定義,即英才兒童必須使用斯坦福—比奈量表或其他量表來測定學生在語言發展和邏輯思維上的表現,在智力常態分布中成績較高的人中的前1%為英才兒童。20世紀40年代后,英才兒童的百分比范圍有了進一步擴展,智商排在前10%-15%的被認為是英才兒童[1]。之后,又有一些研究認為如果能把英才兒童內涵中所提到的范圍擴展到10%-20%,那么高智商的英才兒童將能極大的推動美國社會的發展[2]。1958年,鄧洛普(J.M.Dunlap)提出了英才兒童的標準是“高度智慧”,智商能夠達到135或140以上的兒童被稱為英才兒童,智商能夠達到170或180以上的兒童被稱為極端的英才兒童。但是,同年,蓋茨斯(Getzels)和杰克遜(Jackson)指出用智商來定義英才兒童并不是長久之計,智商的使用僅僅是一個歷史階段的產物。隨著社會的發展,這種狹義的內涵定會逐漸被其他內涵所替代[3]。之后,一些學者也紛紛要求擴展英才兒童的內涵,比如,帕索(A.H.Passow)認為,凡是在人類有價值的任何領域能做出優異成就者都應成為英才,既包括學術領域(如語言、數學、自然和社會學科等學科),也包括藝術領域(如音樂、繪畫、造型和手工藝等);還包括人際關系領域[4]。威特(Witty,Paul A.)認為如果學生在一些有價值的領域持續的表現出較高的能力水平,則也被認為是英才。威特還認為智商測驗有一定的局限性,并不能準確地選拔出那些具有創造性潛力的兒童,這種忽略對于學生和社會的發展也是不利的[5]。弗利格(Fliegler)和比什(Bish)對 1953 年到 1959年出現過的英才兒童內涵進行了綜述分析,研究發現英才兒童內涵不僅包括超常的智商,還要求英才兒童在數學、科學等學科方面具備的一定特殊的能力以及超常的創造能力等[6]。之后,聯邦政府、研究學者以及各州也紛紛開始制定多元化內涵,并在各州廣泛應用。

一、聯邦政府英才兒童內涵的演變

二十世紀六十年代到七十年代,美國聯邦政府開始重視特殊兒童的權利。1972年,美國國會通過了由聯邦教育署署長西德尼·馬蘭博士(Sidney P.Marland)遞交的《馬蘭報告》。在二十世紀五六十年代對英才兒童的內涵和標準廣泛討論的基礎上,《馬蘭報告》第一次在聯邦政府層面提出了英才兒童的內涵,將英才兒童從六個維度做了界定,這也成為了日后選拔英才兒童的重要指標。《馬蘭報告》所提出的定義為:英才兒童是指那些具有較高鑒別能力的人鑒別出的在下列一個或幾個方面顯示出具有巨大潛力者:(1)智力水平;(2)在特殊學科所具備的學習能力,比如數學、科學、語言藝術或外語等方面,具有非凡的才能;(3)創新能力或富有成效的思維;(4)領導才能;(5)視覺和表演藝術能力,比如,繪畫、雕塑、戲劇、舞蹈、音樂等;(6)心理動作能力,比如競技、技巧等[7]。聯邦政府所提出的英才兒童的內涵不僅認識到了英才兒童具有多元化的特征,既可以具有較高的智商,而且也可以在某些具體的學科領域,藝術方面,創新能力,領導能力以及心理動作能力等方面具備較強的能力。雖然《馬蘭報告》對英才兒童提出了一種多元化的內涵,具有重要的影響意義,但仍然具有一定的局限性。首先,此內涵涉及的幾個多元化的維度都為智力因素,沒有把非智力因素作為英才兒童的一個維度。另外,任朱利(Renzulli,J.)還認為該內涵所提到的英才兒童的六個維度并不是平行的,其中特殊學科的才能與視覺和表演藝術能力這兩個方面屬于呈現特殊才能的領域,比如化學,數學,音樂,美術等等學科領域;而其余的四個方面則屬于特殊才能的類別,比如在某些特殊學科或視覺和表演藝術方面所具備的超常的創造力,領導能力,一般智力等等。而且,雖然此內涵要求從多個方面選拔英才,但是由于缺乏指導性的做法,所以在選拔上經常還是以智商或學習成績作為選拔的主要標準。

美國在二十世紀七十年代,先后通過了三個重要的立法,其中《1978年英才兒童教育法案》(Gifted and Talented Children’s Education Act of l978)在《馬蘭報告》基礎上,對英才兒童的內涵做出了進一步的修改,其內涵為英才兒童是指從幼兒園、小學或中學中選拔出的那些在智力水平、創新能力、在特殊學科具有的能力、領導能力或視覺藝術與表演藝術等方面具有很強的能力或超常的潛力的兒童,這些兒童不僅僅需要接受常規課程的培養,還需要學校提供一些適合其能力發展的特殊培養。雖然與1972年《馬蘭報告》中所提出的內涵非常相似,但是仍然有三大不同。首先,擴展了英才兒童的年齡范圍,把學前教育和青少年都添加到了一起,并明確指出了英才兒童所處的受教育的階段,分別是在幼兒園、小學、中學。其次,該內涵還把界定英才兒童的維度縮減為五個方面,即智力水平、在特殊學科具有的能力、創新能力、領導才能、視覺和表演藝術,去除了心理動作能力這個維度。這是由于心理動作能力中包含跳舞,模仿表演等方面,這些方面可以融入到表演藝術這個維度中。除此之外,那些具有較高心理動作能力的高水平運動員,也已經獲得了英才項目之外的培養計劃的教育資助,比如學校已為學生運動員提供培養單獨的教師進行訓練,購買一些昂貴的器材設備,提供一定的場地等等。最后,該內涵還明確地提出了英才兒童需要特殊的服務,學校等需要向英才兒童提供特殊的教育培養。

1988年,美國國會通過了由來自新澤西州的民主黨派的參議員比爾·布拉德利(Bill Bradly)提交的《賈維茨英才兒童教育法案》(Jacob K.Javits Gifted and Talented Students Education Act)的議案。 《1988年賈維茨英才兒童教育法案》又重新對英才兒童的內涵做出了進一步的修改。該內涵去除了英才兒童的表演藝術能力這個維度,把英才兒童定義為兒童和青年在一般智力,創造性的或富有成效的思維,視覺藝術,領導才能,或特殊的學術才能中的一個或幾個方面具有較高的能力。并且新內涵還去除了對英才兒童年齡的界定,不再僅僅局限于學前、小學和中學范圍內的兒童,而是擴展到了兒童和青年整個階段。

1993年,聯邦教育部管理下的美國教育研究與發展辦公室發布了《國家卓越:美國英才發展個案》(National Excellence: A Case for Developing America’s Talent)的報告。該報告以《1988年賈維茨英才教育法案》為基礎,對英才兒童的內涵又做了進一步的修改,即英才兒童是指具有杰出能力的兒童和青少年在智力水平、創新能力、藝術領域、領導能力以及特殊學科領域等方面都表現出超越同齡兒童的能力或超常的潛力。這些兒童可以來自不同文化背景、不同經濟背景等等。該內涵是第一次不再使用“天賦”這個術語,而是使用了“杰出的才能”這個術語來描述英才兒童,進一步拓展了英才兒童的范圍。另外,最近的研究發現,由于種種原因,許多兒童并沒有完全發揮出他們最大的能力,而該報告充分地認識到了某些兒童具有潛在的超常能力這種現象,將具有超常的潛力的兒童也列入到內涵之中。該報告提出的英才兒童的內涵也是第一次提出要關注那些來自弱勢群體中的英才兒童,比如那些來自不同文化背景,不同種族,不同的家庭背景的英才兒童[8]。

二、州層面英才兒童內涵的演變

1977年,美國大部分州都對英才兒童內涵做了界定,僅有8個州(阿肯色州、夏威夷州、緬因州、馬薩諸塞州、新罕布夏州、新澤西州、羅德島州、西弗吉尼亞州)沒有規定英才兒童的內涵。隨著英才教育的發展,各州對英才兒童內涵的界定又發生了一些變化,有的州政府取消了對英才兒童內涵的界定,有的把內涵制定的權利下放到了各個學區,但大部分州都對英才兒童內涵作了界定。2000年的調查研究發現,僅有5個州(馬薩諸塞州、明尼蘇達州、新罕布夏州、新澤西州、南達科他州)沒有對英才兒童內涵進行界定。2004年,有4個州(馬薩諸塞州、明尼蘇達州、新罕布夏州、南達科他州)沒有界定英才兒童的內涵。2008-2009年最新報告指出,有5個州(阿拉斯加州、馬塞諸塞州、密西根州、南達科他州、新罕布夏州)沒有界定英才兒童的內涵。

在各州所提出的英才兒童的內涵中,對于“英才兒童”這個術語的表達,在不同的發展時期,也有所不同。1977年,對“英才兒童”這個術語的表述大體可以分為兩大類,一類為5個州使用了高智商的天賦兒童(intellectually gifted),一類為36個州使用了高智商的天賦兒童和專才 (intellectually gifted and talented students)來表達英才兒童。1980年,大體可以分為三類,大部分州28個州使用了天賦兒童和專才(gifted and talented),17 個州使用了天賦兒童 (gifted),3 個州使用了專才(talented)來表達英才兒童。2000年,大部分州使用天賦兒童和專才(gifted and talented),13個州僅使用天賦兒童(gifted),還有幾個州使用了其他術語來表達英才兒童,比如具有較高能力的學習者(learner of high ability),或高能力的學生(highly capable student),或特殊學生(exceptional student)等。2004年,對于英才兒童的術語表述,大體可以分為三類,25個州使用兒童和專才(gifted and talented),18個州使用天賦兒童(gifted),3個州使用具有較高能力的學生(high ability student)。

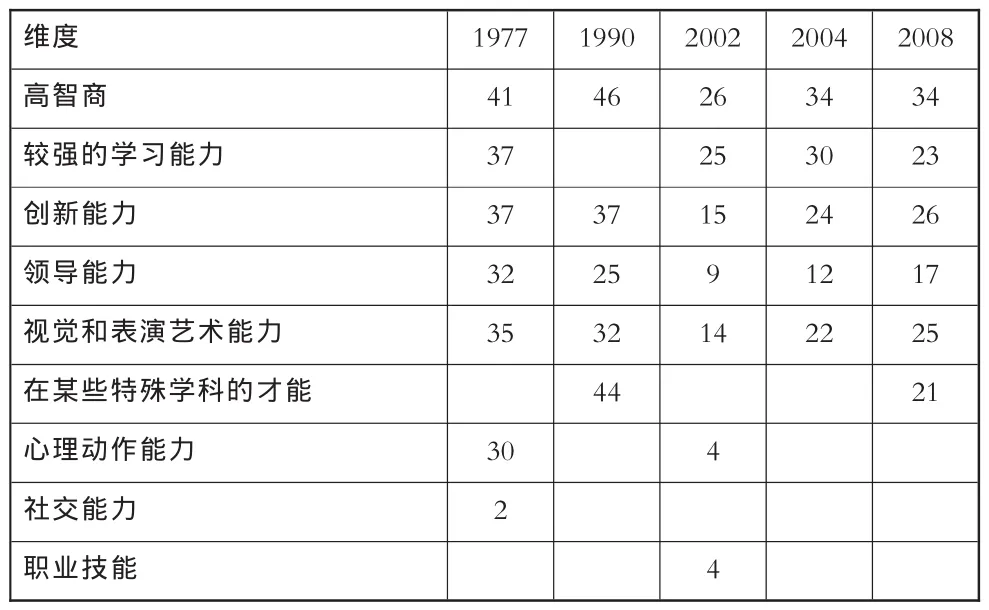

州政府提出的英才兒童的內涵總體來說是從幾個標準對英才兒童進行了界定,每個州內涵的關注重點不盡相同,所以這些維度成為了各州選拔英才兒童的依據。通過表1可發現,美國大多數州的英才兒童內涵關注的重點有以下幾個方面,高智商、較強的學習能力、創新能力、領導能力、視覺和表演藝術能力、在某些特殊學科的才能。其中,高智商一直是內涵中英才兒童標準的最重要的維度。各州對英才兒童的社交能力、職業技能等方面關注比較低,僅有幾個州把這些方面作為英才兒童的標準之一。

表1 州英才兒童內涵中關于英才兒童的標準

大部分州提出的英才兒童的內涵都極其重視英才兒童的智商或學習能力。比如賓夕法尼亞州認為智商在130以上的為英才兒童;密西西比州認為英才兒童是指那些具有超常水平的智力和學習能力的兒童;亞利桑那州認為英才兒童是指那些具有超常的智力和學習能力并且達到了法定上學年齡的兒童,需要接受除常規課程之外的特殊的教育培養。除此之外,還有一些州提出的英才兒童的內涵認為英才兒童不僅要具有超常的智商,還需要在其他方面具有超常的能力。比如,俄亥俄州是以1972年提出的英才兒童的內涵為基礎,稍作修改,即英才兒童在以下一個或幾個方面具有超常的能力,超常的認知能力、在特殊學科領域具有的超常能力,較高的創新能力,優秀的視覺或表演藝術能力。弗吉尼亞州所制定的英才兒童的內涵還包括實用藝術這個維度,即英才兒童是指由專業的有經驗的人員從幼兒園到12年級的所有兒童中選拔出在以下一個或幾個方面具有超常的能力或超常的潛力的兒童,即智力、在特殊學科領域所具備的能力、視覺和表演藝術能力、實用藝術能力、社會心理能力、創新能力和富有成效的思維。

三、學者們提出的內涵的演變

除了上述聯邦政府和州政府所提出的多元化的定義外,許多美國學者從不同的理論視角對英才兒童提出了不同的多元化的內涵,下面的幾個英才兒童的內涵比較具有代表性,被廣泛的引用。

任朱利(Renzulli,J.)1978年提出了英才兒童的三環定義,把英才兒童定義為三種特質的交集的個體。這三種特質為:(1)中等以上的能力;(2)創造能力;(3)個體對任務的專注性、責任心。他不同意用單一的智力測量分數作為評判英才兒童的標準。與聯邦政府所提出的英才兒童的定義一樣,任朱利的定義是基于對人類“有價值的成就”的解釋,為鑒定英才兒童提供了更自由的空間[9]。

20世紀80年代初,美國學者泰倫鮑姆(Abraham J.Tannenbaum)提出了英才兒童的心理社會的內涵,該內涵認為英才兒童是下列五個因素交互作用而產生的杰出成績:(1)一般能力、因素或測得的一般智力;(2)特殊能力,其包括特殊能力傾向和特殊才能;(3)非智力因素,比如自我力量、奉獻精神等;(4)環境因素,比如能夠提供激勵和支持的家庭、學校及社區環境;(5)機遇因素[10]。

1985年,斯騰伯格(Robert Sternberg)認為應根據信息加工的理論而不是根據心理測量來界定英才兒童。他提出了智力的三元智力模型,并且他認為英才內涵應該是包括英才兒童智力行為的三個方面,(1)實踐智力;(2)創造智力;(3)操作智力。基于這三種智力行為,可以用來鑒別英才兒童。

費德戶桑(Feldhusen)認為,英才兒童是具有以下四種因素的個體。這四種因素是(1)具有一般能力;(2)自我意識強;(3)有成就動機;(4)有特殊能力。

1996年,皮爾托(Piirto)受其英才發展觀的影響對英才兒童的內涵進行了重新審視,他從兩個領域對英才兒童進行了研究,即一般的操作領域和特殊的操作領域,一般的操作領域包括數學、藝術、哲學、社會學、法律、宗教、語言、音樂等,特殊的操作領域包括天文、漫畫、統計學、音樂作曲、建筑學、城市規劃、氣象學、市場營銷等。在經過大量的調查研究后,皮爾托將英才兒童具有以下學習特點,即超強的記憶力、觀察力、好奇心、創造力。他們經過最少次數的練習和重復鞏固就能快速、準確地掌握與學業有關的各類問題,因此他們必要接受根據他們特殊特征而提供的教育。皮爾托認為英才兒童的內涵應有包括以下幾個特點(1)有較好的遺傳天賦;(2)有以下人格特征:內驅力、靈活性、直覺、洞察力、激情以及興趣;(3)在他們天賦展現的領域具有較高的智力水平;(4)在數學、寫作、視覺藝術、音樂、科學以及體育領域的天賦;(5)受到家庭、社區和文化、學校、機遇以及性別的影響。天賦的發展需要激情、使命感和職業感的考驗”[11](Bracken&Brown,2006)。

1996年,梅克(Maker)從動力觀的角度對英才兒童的內涵進行了界定,認為英才兒童主要是三個成分結合的個體,即高智商、高創造性和高超的問題解決技巧,即英才兒童是一個問題解決者,喜歡接受復雜問題的挑戰,并且會堅持到問題圓滿解決為止[12]。

四、聯邦、州和學者所提出英才兒童內涵的評述

雖然各州都有自己的立法權,即各州都有權自己決定英才兒童內涵,但是研究表明,各州所提出的英才兒童的內涵都是以聯邦政府制定的為基礎,換句話說,聯邦政府所制定的英才兒童的內涵對各州制定英才兒童的內涵具有極大的指導作用。2000年,大部分州都使用了1978年聯邦政府提出的英才兒童的內涵,三個州(科羅拉多州、夏威夷和德拉瓦州)使用了1972年聯邦政府提出的英才兒童的內涵,此定義中包含心理動作能力這個標準。威斯康星州是唯一一個州借用了《1988年賈維茨法案》中提出的英才兒童的內涵。阿肯色州是唯一一個使用任朱利提出的三環定義的州。四個州(密西根州、北卡羅來納、佛蒙特州、德克薩斯州),使用的是1993年《國家卓越:美國英才發展個案》報告中提出的英才兒童的內涵。

美國學者都是從不同的理論視角來分析英才兒童的內涵,比如,任朱利提出了基于人類有價值的成就基礎上的英才兒童的三環模型來分析英才兒童的內涵,任朱利的觀點是用成果模式代替了能力傾向模式,要求學生被確認為英才兒童之前就能表現出某種超常成績。泰倫鮑姆則是以社會心理學為理論基礎,斯騰伯格是以信息加工理論為基礎提出了不同的英才兒童的定義。費德戶桑提出的英才兒童的內涵,特別強調個體的成就動機,認為是英才兒童各種成就的基礎。皮爾托和梅克的定義提供了一種理解智力與天才的視角,既關注特定的環境和人格特征,也強調了特殊才能的重要性。[13]

通過對英才兒童內涵的分析,英才兒童的內涵可以分成五大類。第一類為以心理智商測量基礎的內涵。這類內涵是從心理測量的角度來定義英才兒童。心理測量包括對英才兒童智商的測量、對英才兒童認知水平的測量等。早期的狹義內涵多屬于此類,通過智商測驗的分數來界定英才兒童。第二類為百分比內涵,即根據兒童在學校或學區能力測驗的分數或等級,學校或學區提出了英才兒童數量的固定比例。這個比例大多時候為1%到5%,但是也有的會擴展到15%到20%。第三類為強調創造性能力的內涵。美國的許多英才兒童培養計劃都很注重英才兒童創造性能力的發展[14]。第四類為強調特殊能力的內涵。比如在藝術、音樂、數學、科學或其他特殊的審美領域或學科領域具有超常的特殊能力的學生也被認為英才。美國1972年之后的多元化的內涵多屬于此類。第五類屬于一種事后的定義,即從社會的需求出發,社會需要什么樣的人才,就把具有此種才能的學生成為英才兒童。

當前,我國也積極倡導要培養創新型人才,并且在我國《國家中長期教育改革和發展規劃綱要》(2010年-2020年)中也指出,要更新人才培養觀念。其中要樹立多樣化人才觀,尊重個人選擇,鼓勵個性發展,不拘一格培養人才。我國對于英才兒童內涵的界定也要走多元化的路線。從不同的方面來定義英才兒童,并對英才兒童提出多元化的標準,不能僅僅局限于培養智力超常的兒童,更需要關注那些在創造力、領導力、繪畫藝術、表演能力、社交能力等方面具有較高潛力的學生。另外,我國還需要努力關注英才兒童中的那部分弱勢群體,比如來自不同社會階層的英才兒童,家庭富裕的或家庭貧困的,少數民族的等等,從而擴大英才教育的范圍,讓基礎教育與特殊教育相結合,讓城鄉教育相結合,最終形成各類人才輩出,拔尖創新人才不斷涌現的局面。

[1]Dehaan, Robert F., and Havighurst,Robert J.(1961).Educating Gifted Children[M].Chicago: University of Chicago Press:362

[2]Havighurst, Robert J.,Hersey,John, Meister,Morris, Cornog,William H.,and Terman,Lewis (1958).The lmportance of Education for the Gifted.In Nelson B.Henry(Eds).Education for the Gifted,The 57thYearbook of the National Society for the Study of Education.Chicago:University of Chicago Press:235

[3]Getzels,J.W.,Jackson, P.W.(1958).The Meaning of “Giftedness”-An Examination of an Expanding Concept[J].Phi Delta Kappan 40:75-77.

[4]Passow 1958

[5]Witty,Paul A.(1971).The Education of the Gifted and the Creative in the U.S.A.[J].Gifted Child Quarterly15:109-116.

[6]Fliegler,Louis A.,Bish, Charles E.(1959).Summary of Research on the Academically Talented Student[J].Review of Education Research,29:408-450.

[7]U.S.Department of Health,Education,and Welfare.(1972),Education of the gifted and talented.Washington,DC:Author.

[8]U.S.Department of Education(1993), National Excellence:A case for developing America’s talent.Washington,DC:Author.

[9]Renzulli,J.(1978).What makes giftedness?Re-examining a definition[J].Phi Delta Kappan, 261:180-184.

[10][13]安升華,美國天才兒童教育安置模式研究[D].西南師范大學,2010

[11]Bracken,Bruce A.;Brown E.F.(2006).Behavioral ldentification and Assessment of Gifted and Talented Students[J].Journal of Psychoeducational Assessment,24(2):112-122.

[12][美]威廉休·L.厄德.特殊兒童—特殊教育導論[M].江蘇:江蘇教育出版社,2007:564.

[14]Torrance,E.P.(1984).The role of creativity in identification of the gifted and talented[J].Gifted Child Quarterly,28:153-162.

曹 原/北京師范大學教育學部博士研究生

(責任編輯:曾慶偉)