多元視角下的中小學生科學素養內涵解析*

● 杜秀芳 劉丹丹 陳英敏

多元視角下的中小學生科學素養內涵解析*

● 杜秀芳 劉丹丹 陳英敏

培養學生的科學素養已成為學校科學教育的總目標和根本任務,本文從科學素養概念的發展歷史,世界各國科學教育的綱領性文件以及科學素養的測量等角度對科學素養概念的內涵進行多方位解析,在此基礎上提出中小學生科學素養的內涵應包括科學知識與原理、科學探究技能,與科學有關的態度和科學世界觀四個要素。

科學素養;科學探究技能;與科學有關的態度;科學世界觀

目前國際科學教育界普遍認為,在基礎教育中,科學素養應是學校科學教育所追求的總目標和根本任務。但是長期以來對于什么是科學素養,尤其是中小學生的科學素養應該包括的內容缺乏一致的認識。本文將從不同角度對以往關于中小學生科學素養的內涵及構成要素的研究進行梳理,在此基礎上提出自己的觀點。

一、從科學素養概念的發展歷史看科學素養的內涵

早在十九世紀,科學就已成為歐美學校課程的一部分。到20世紀50年代,由于第二次世界大戰的影響,美國人認為科學技術的發展是確保國家安全的重要源泉,科學教育則是保證美國的經濟和軍事在國際上保持霸權地位的重要途徑。1957年的蘇聯衛星上天,以及當時科學在人們生活中的重要作用,促使美國科學教育和教學的目標逐漸變為“科學素養”。

1958年,洛克菲勒兄弟基金發表了一份關于美國國家教育的報告,這份報告中關注了國家如何來應對發生在原子能、太空探索、分子生物學以及腦生理學等領域的科學技術的飛速增長,教育怎樣有效的為人們生活和工作于這樣一個快速變化的世界中做好準備。在培養大批的科學家、數學家和工程師的同時,社會同樣需要理解科學事業的受過良好教育的公民,也就是具有科學素養的公民[1]。Hurd于1958年10月發表的文章《教育領導》中使用科學素養這一概念來說明科學教育的新目標。他對變化如此之快的世界表達了一種深深的緊迫感,認為盡管培養接受過技術訓練的勞動力很重要,但是使所有學生形成對科學的敬仰之情也同樣重要,這是一種文化實力的表現[1]。無論是洛克菲勒兄弟基金會的報告還是 Hurd,他們認為的科學素養是指對科學以及快速發展的科學事業的全方位的理解,不管個人將來是否成為科學家。可以說在50年代,科學素養被看作是一種文化實力,對科學的全方位學習,有利于培養民主社會中明智的、有智慧的參與者。

到60年代,雖然科學教育的目標仍然使用科學素養一詞,但已從強調技術轉移到科學原理上來。1963年Robert Carlton美國國家科學教師協會的執行秘書曾調查大量的科學家和科學教育工作者,“科學素養對他們來說意味著什么?”大多數認為在廣泛的科學領域中大量的內容知識,只有少數提到科學與社會的關系[1]。60年代以科學家為中心的科學課程改革的先行者們強調科學課程的學術嚴謹性,從某種意義上說是把學生視為脫離日常生活的新一代科學家來培養[2]。科學課程中的內容主要是由科學家組織好的抽象的自然世界的模型,科學教學的方法傾向于探究的方法,要求學生盡可能地感到像一名科學家那樣,不僅使用他的工具,還要以他的眼光看問題,這時的科學素養主要是強調科學知識與原理,理解科學的探究過程。

到70年代多數科學教育工作者意識到過份強調科學原理結構的教學是不明智的,是以犧牲學習者的興趣和發展需要為代價的。科學與社會的關系、科學的技術應用又一次成為科學課程的目標,這時的科學素養包括了科學與社會的關系以及科學的應用等內容。整個70年代以及80年代初科學素養更多的與社會背景聯系起來。1982年美國國家科學教師協會(NSTA)進一步指出科學教育的目標是“培養理解科學、技術和社會怎樣相互影響、并能在他們的日常生活中使用這些知識的具有科學素養的個體。”在題為《科學—技術—社會:80年代的科學教育》的年度報告指出,科學素養的基本成分是:科學技術過程和探究技能;科學和技術知識;科學、技術知識在個人和社會決策中的作用;對科學和技術的態度、價值觀和鑒賞能力;在與科學有關的問題中的科學和技術的相互作用。[3]

到90年代,許多科學教育工作者重提科學教育課程的改革,科學素養的論述主要表現在與這些改革有關的科學教育綱領性文件中,我們將在下一部分中闡述。

通過對科學素養概念發展的歷史回顧,我們可以看出科學素養的內涵從50年代到80年代,基本經歷了從強調科學知識、科學原理的掌握,到發展科學技能,再到強調理解科學與社會的關系、重視科學在人們生活中的實際應用的過程。

二、從各國科學教育綱領性文件中看對科學素養的培養要求

在各國科學教育的綱領性文件中對中小學生科學素養的涵義及培養要求都作了明確說明,對一些重要文件的回顧有利于我們進一步理解科學素養的內涵。

美國1985年啟動了一個旨在通過長期的科學教育來提高全美民眾的科學素養的計劃,即著名的2061計劃。該計劃以學生進入社會后所需的知識、技能為著眼點,長期致力于科學教育改革。在此基礎上,美國相繼頒布了一系列有關科學教育的文件。

1989年出臺的《面向全體美國人的科學》明確指出了學生們到十二年級結束時所要達到的科學素養目標的基本范圍,可大體歸納為:熟悉自然世界,認識它的多樣性和統一性;了解科學的關鍵概念與原理;了解科學、數學和技術相互依存的重要方式;認識到科學、數學和技術是人類的偉大事業,認識到它們的優勢與局限;具備科學思考能力;運用科學知識和科學思維方法處理個人和社會問題[4]。1995年美國出版了《國家科學教育標準》,標準中表達了如下觀點:“所謂有科學素養是指了解和深諳進行個人決策、參與公民事務和文化事務、從事經濟生產所需要的科學概念和科學過程。有科學素養還包括有一些特定的能力:(1)有科學素養就意味著一個人對日常所接觸的各種事物能夠提出、發現、回答因好奇心而引發出來的一些問題;(2)有科學素養就意味著一個人已有能力描述、解釋甚至預言一些自然現象;(3)有科學素養就意味著一個人能讀懂通俗報刊刊載的科學文章,能參與就有關結論是否有充分根據的問題所作的社交談話;(4)有科學素養就意味著一個人能識別國家和地方有關科學的決策,并且能提出有科學技術根據的見解;(5)有科學素養的公民應能根據信息來源和產生此信息所用的方法來評估科學信息的可靠程度;(6)有科學素養還意味著有能力提出和評價有根據的論點并且能恰如其分地運用從這些論點得出的結論。”[5]

英國1988年推出的《教育改革法》規定在全國實施“國家課程”,并將科學課程和英語、數學列為三大并列的核心課程。1989年,英國教育和科學部正式頒布了其科學教育史上第一部全國統一的課程標準《國家科學教育課程標準》。它提出了科學教育應擔負的六項任務,也即中小學科學素養的內容:使學生了解科學概念;訓練科學研究方法;建立科學和其他知識的聯系;理解科學對社會的貢獻,認識科學知識的本質。為了培養具有高度科學素養的新世紀公民,2000年在1991年和1995年修訂和調整的基礎上,頒布了新的《標準》,新《標準》首先說明了科學課程對學生學習和發展的重要意義,也即科學素養的培養目標。表現為:(1)促進學生精神的、道德的及社會和文化方面的發展;(2)發展學生的主要技能,如交流、使用數據和信息交流技術(ICT)的能力;(3)促進學生其它方面能力的發展,如思維能力、專門技能、學習能力、以及接受可持續發展教育的能力。[6]

中國科學技術部等部門2001年制定的 《2001~2005年中國青少年科學技術普及活動指導綱要》將科學素養理解為:科學態度;科學知識、技能;科學方法、能力;科學行為、習慣[7]。2006年中國科協等制定的《全民科學素質行動計劃綱要(2006-2010-2020)》指出:“公民具備基本科學素質一般指了解必要的科學技術知識,掌握基本的科學方法,樹立科學思想,崇尚科學精神,并具有一定的應用它們處理實際問題、參與公共事務的能力。”[8]

我國教育部2001年開始的新一輪基礎教育課程改革中頒布的《全日制義務教育科學課程標準(實驗稿)》中認為科學素養主要包括:掌握基本的科學知識和技能;養成科學探究的習慣;掌握基本的科學方法;理解科學、技術與社會發展的關系。[9][10]

從各國科學教育的指導性文件中可以看出,盡管不同的文件對科學素養有不同的描述,但存在以下幾個共同的特點:

首先,科學素養是科學教育的主要目標,科學素養的內涵強調“科學為人人”,在當今科學技術廣泛應用的時代,人人都要懂得科學技術,當然這種大眾教育并不排除培養少數精英。

其次,在科學素養的內容方面,由于受建構主義關于知識的性質的影響,除了80年代強調的內容之外,在90年代科學素養的內涵還增加了科學哲學的內容,即理解科學的本質、科學的價值等。如在《面向全體美國人的科學》第一章科學的性質中明確闡述了應有的科學世界觀,包括:世界是可被認知的;科學理念是會變化的;科學知識的持久性;科學不能為所有問題提供完整答案。[4]

再次,強調培養學生對科學與科學事業的情感和正確態度。如科學探索中科學需要證據;科學不倚仗權威;科學事業是一項復雜的社會活動;科學研究中有著普遍接受的道德規范;科學家在參與公共事務時,既是科學家也是公民等等。

三、從科學素養測量看科學素養包含的要素

科學素養的測量是在分析科學素養構成要素的基礎上,把科學素養量化為可操作的指標。科學素養的測量內容反映了人們對科學素養內涵的理解。無論是對公眾還是中小學生科學素養的測量已在世界范圍內廣泛展開。

(一)對公眾科學素養的測量

美國于1957年進行了世界上第一次公眾科學素養調查,目前世界上許多發達國家和少數發展中國家都定期或不定期地開展了本國公眾科學素養的調查。

在世界各國公眾科學素養的測量中,測量指標主要根據國際科學素養發展中心主任 Miller在1983年提出的三維模型,一是測量公眾對科學知識的基本概念的了解,如原子構造、DNA、納米、互聯網等;二是測量公眾對科學研究方法和過程的理解,如對概率概念的理解情況;三是測量公眾對科技的社會影響的理解,如“科學和技術正把我們的生活變得更加健康、輕松、方便”等。Miller模型已經成為各國科學素養測量中的“工業標準”[12]。英國、加拿大、歐盟、新西蘭等國的研究,均采用米勒的三維體系,中國最近幾年進行的中國公眾科學素養調查的指標體系也來源于這個理論模型。公眾科學素養的測量體現了科學素養的三個要素:科學術語和概念,科學原理和方法,以及科技對社會的影響。

(二)對學生科學素養的測量

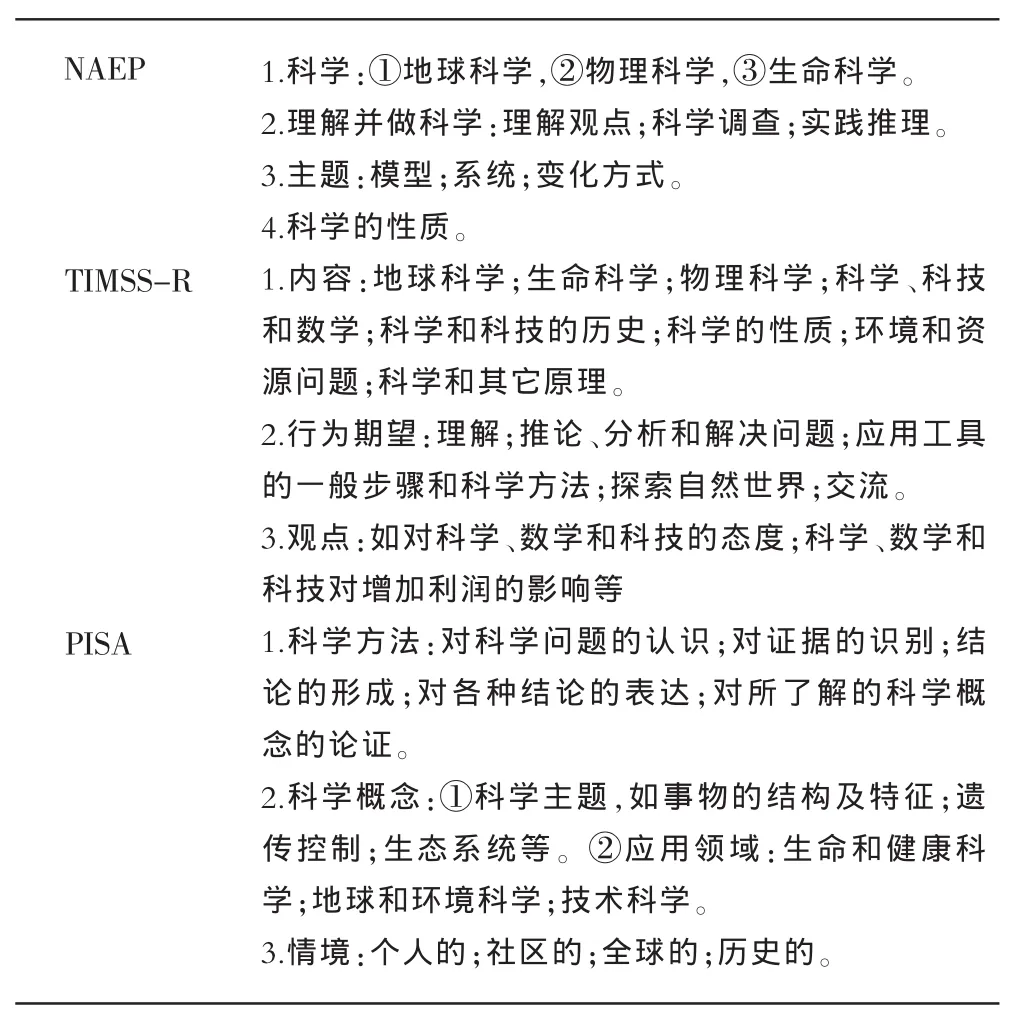

在當前國際間最為著名的學生評價項目中,科學都是一個重要的內容,如全美教育進步評價項目(NAEP),國際教育成就評價協會(IEA)組織的第三次國際數學和科學教育研究 (TIMSS),國際學生評價項目(PISA)等。下表是2000年這三項著名國際學生評價項目中有關科學素養的評估內容[11]。

?

我國教育部基礎教育課程教材發展中心“建立中小學生學業質量分析、反饋與指導系統”項目(簡稱SAAE項目)中,科學學科研究組自2005年起連續對我國8年級科學學業水平進行全國范圍內的調查研究。該項目在圍繞基本知識和基本技能發展的基礎上,突出學生未來發展的核心素養,考查內容包括生命科學,物質科學,地球、宇宙和空間科學,以及科學探究;考查的能力包括回憶,理解和簡單應用,以及問題解決。

可以看出,以上幾個有影響的國際科學教育評價項目中,評價的不僅是學生的科學知識和科學能力或科學技能,學生對科學的性質的理解以及科學態度等也是測評的內容。

四、科學素養應有的內涵

通過以上分析我們認為中小學生科學素養的內涵包括以下幾個方面:一是科學知識與原理,二是科學探究技能,三是與科學有關的態度,四是科學世界觀。

(一)科學知識與原理

中小學生應該了解或理解基本科學事實、概念、原理和規律,能用所學知識解釋生活和生產中的有關現象,解決有關問題。這是科學素養的基礎,一個不具備科學知識,不了解科學事實和概念的人很難說是具有科學素養的,同時科學知識也是獲得科學技能,擁有積極的對科學的態度,形成正確的科學觀,理解科學、技術與社會的關系的基礎。

但是科學素養教育不能僅僅局限在科學知識的教學,因為科學知識處在不斷變化中。例如,地理學家過去認為幾個大洲緊緊的固定在地殼中,現在相信板塊構造說。隨時間推移,很多科學觀念會發生很大的變化,科學素養不是關于學生在校期間知道什么,而是成人之后能知道什么,理解什么。因此科學素養教育還包括教給學生獲取科學知識的技能等。

(二)科學探究技能

科學探究是科學教育的重要內容,也是科學學習的重要方法,通過科學教育,中小學生應進一步發展科學探究的技能,能運用一定的科學探究技能自主的獲取科學知識,運用科學的思考方式審視自然界以及辨別社會信息的真偽,使用證據做出科學結論。科學教育中科學探究技能又稱為過程技能,它分為兩類:基本過程技能和綜合過程技能,綜合技能可被認為是對基本技能的綜合運用。其中最有代表性的是美國科學促進會(AAAS)推出的 SAPA(Science-A Process Approach)課程中列出的十三種科學過程技能,這十三項技能又分成兩大類:(1)基本科學過程技能:觀察、分類、應用時空關系、傳達、應用數字、測量、推理、預測等八種技能。(2)綜合科學過程技能:下操作型定義、控制變量、形成假設、實驗、解釋資料等五種技能。[12]

(三)與科學有關的態度

中小學生的科學素養還包括積極的“與科學有關的態度”,它又包含兩個維度,一為“科學態度”,另一為“對科學的態度”[13]。“科學態度”是指一個人問題解決、評估意見與信息、下決策的方式,如誠實、謹慎、批判的精神、適當的懷疑、客觀的態度等。學生的科學態度間接決定了其成人后能否獲得真實、牢固的知識。“對科學的態度”則是指一個人對科學事業、科學活動的正向或負向的感覺反應,即喜歡或不喜歡科學,包括對科學的興趣、對科學生涯的態度等。對于中小學生來說,對科學的積極態度表現為:認為科學、科學學習、科學探索是有趣的,愿意成為科學家和從事科學相關生涯等等。對科學的態度作為一種情感成分,不僅會對學生的科學學習起重要的推動作用,而且也會使他們受益終生。

(四)科學世界觀

這是科學素養的核心,它又包括兩個方面,一是對科學本身的認識,又稱為科學本質觀或科學認識論信念,它是指學習者對于科學知識的性質及其科學知識的認識過程所持的信念和態度[14]。通過科學教育,學生應該能認識到科學知識是變化的而不是固定不變的真理,科學知識是不確定的;科學知識來源于個人的認識,是個體主動參與、自主建構的而不是依賴權威、被動接受的,在科學知識產生的過程中實驗和證據其重要的作用。

二是對科學與社會的關系的認識。通過科學教育,中小學生應該認識到社會需求是科學技術發展的強大動力,社會發展又得益于科學技術的空前發展和提高,科學技術是第一生產力,看到科學技術的社會價值;但又要認識到科學技術是一把雙刃劍,對自然、人類生活和社會也產生負面的影響,人們在發展和利用科技時也必然面臨著“義”與“利”的哲學抉擇,因此要懂得實施可持續發展戰略的意義。

[1]DeBoer,G E.Scientific literacy: Another look at its historical and contemporary meanings and its relationship to science education reform.Journal of research in science teaching,2000,37(6):582-601.

[2]顧明遠.課程改革的世紀回顧與瞻望[J].教育研究,2001,7:15-19.

[3]魏冰.西方科學素養理論的形成與發展[J].外國中小學教育,2003,6:16-18.

[4]美國國家研究理事會.美國國家科學教育標準[S].戢守志等譯.北京:科學技術文獻出版社,1999.

[5]美國科學促進會.科學素養的基準[S].中國科學技術協會譯.北京:科學普及出版社,2001.

[6]胡獻忠.新版英國《國家科學教育課程標準》及其啟示[J].全球教育展望,2001,3:44-49.

[7]科學技術部,教育部,中宣部,中國科協,共青團中央 .2001-2005年中國青少年科學技術普及活動指導綱要[Z].北京:北京師范大學出版社,2001.

[8]全民科學素質行動計劃綱要(2006-2010-2020 年).http://www.gov.cn/jrzg/2006-03/20/content 231610.htm

[9]中華人民共和國教育部,全日制義務教育科學(3-6年級)課程標準(實驗稿)[S].北京:北京師范大學出版社,2001.

[10]中華人民共和國教育部.全日制義務教育科學(7-9年級)課程標準(實驗稿)[S].北京:北京師范大學出版社,2001.

[11]金兼斌.科學素養的概念及其測量[C].科技傳播與社會發展——中國科技新聞學會第七次學術年會暨第五屆全國科技傳播研討會論文集,2002.

[12]黃慧娟,王睎,許明.關于三項著名國際學生評價項目的比較[J].福建師范大學學報(哲學社會科學版),2004,4:141-146.

[13]Osborne J,Simon S,Collins S.Attitudes towards Science: Are view of literature and its implications.International Journal of Science Education,2003,25(9):1049-1079.

[14]杜秀芳.小學高年級學生科學認識論信念的結構與特點[J].中國特殊教育,2009,1:52-57.

*國家社科基金教育科學規劃項目一般課題(BHA100048),山東省“十一五”教育科學規劃重點課題。

杜秀芳 劉丹丹 陳英敏/山東師范大學心理學院

(責任編輯:陳培瑞)