“事件-應急”型環境治理范式及其批判①——清湖圍網養殖“壓縮”事件中的深層社會問題

陳濤

(中國海洋大學法政學院社會學所,山東青島 266100)

社會學與社會工作

“事件-應急”型環境治理范式及其批判①

——清湖圍網養殖“壓縮”事件中的深層社會問題

陳濤

(中國海洋大學法政學院社會學所,山東青島 266100)

為減少環境事件的社會影響,當前的環境治理呈現出“短平快”特征,其背后的深層邏輯是“事件-應急”型治理范式。太湖藍藻事件后,清湖圍網養殖被問題化。雖然問題化機制迅速解決了困擾多年的過密化養殖問題,但也暴露了更深層次的問題:在多元化污染源中,作為“罪魁禍首”的工業污染依然未得到根本遏制。“事件-應急”型治理范式是末端治理,污染事件發生前缺少初端預防或監管不力,污染事件爆發后一刀切地“關停并轉”相關弱勢產業。這不但不能從根本上解決環境問題,還可能造成更大的生態問題。只有實施“預防-控制”型治理范式,才能從根本上解決環境問題,進而建設環境友好型社會。

問題化 治理范式“事件-應急”“預防-控制”生態現代化

一、研究問題的提出

治理污染、保護水源,是中國當前重大的社會民生問題。盡管中國的環境保護取得了一些積極成效,但生態環境整體惡化的趨勢尚未得到有效遏制。在環境污染事件層出不窮及其社會影響與日俱增的背景下,環境治理已成為地方政府的重要壓力。特別是網絡等大眾傳媒的社會影響力和批判力日漸增強,很可能造成地方官員的烏紗帽不保。為了“擺平”污染事件的社會壓力,地方政府的環境治理呈現出越來越明顯的“短平快”特征,即以消除環境事件的短期內社會影響、快速解決問題為目標。而為了達到盡快“擺平”目標,往往眉毛胡子一把抓,關停并轉一切“涉嫌”污染的中小產業。“短平快”的環境治理盡管短期內減輕了社會影響,但不能從根本上解決環境問題,反而會造成長期的、更嚴重的生態環境問題。筆者稱之為“事件—應急”型環境治理范式。本文以太湖流域的清湖湖蟹圍網養殖“壓縮”事件為背景研究當前的這種環境治理范式弊病及其矯正策略。

近年來,由水產養殖造成的生態環境問題越來越突出,清湖湖蟹圍網養殖過密化影響水域環境就是其中的典型案例。清湖地處太湖流域,面積12000公頃,是國家二級水源保護湖泊,也是重要的備用水源地,同時兼有漁業和旅游等多種功能。湖內所產湖蟹號稱“蟹中之王”,有“螃蟹界的勞斯萊斯”之美譽。清湖圍網養殖是一個歷史的發展過程。20世紀90年代初,清湖開始圍網養殖,后逐漸形成規模。2002年達到頂峰——圍網面積約占全湖面積的78.9%。大規模圍網使得開闊的湖泊變得“天羅地網”一般。特別是,粗放型養殖方式對水環境構成了嚴重威脅。為保護水環境,2000年以來,有關政府出臺了系列措施壓縮圍網養殖,但是,歷經多年效果依然甚微,“壓縮”一直遠遠沒有達到目標。而2007年太湖藍藻事件后,經過僅僅一年時間,圍網面積從5373公頃壓縮到2133公頃①王學容、朱金龍:《“口福”讓位于水環境保護》,《文匯報》,2007年7月13日第3版。,并達到了生態養殖的面積要求標準。圍網養殖“壓縮”取得了“圓滿”成功。

清湖湖蟹因其品牌效應曾創造了顯著的經濟效益,曾經一度帶動相關產業年創收100多億元。圍網養殖也因此一度是地方政府大力倡導的養殖模式。那么,近年來為何又不斷“壓縮”?特別是2007年5月以后,為什么會大規模地“壓縮”?政府部門從2000年開始在長達7年的時間內推動清湖圍網養殖“壓縮”,卻收效甚微,為什么此次“壓縮”能在短短1年時間內取得立竿見影的效果?此次“壓縮”事件成功的邏輯機制是什么?“壓縮”事件折射出了什么樣的環境治理范式?存在并導致了什么樣的社會問題?我們需要什么樣的環境治理范式?

二、清湖水污染及其污染源的厘清

環境損害是以“比例失調”(disproportionality)為特征的,很多甚至大部分的環境問題是那些能夠獲得環境權利和資源的極小一部分社會行動者造成的。②Freudenburg, W.R., “Privileged Access, Privileged Accounts:Toward a Socially Structured Theory of Resources and Discourses”,Social Forces,Vol.84,No.1,2005,PP.89-114.Freudenburg, W. R.,“Environmental Degradation,Disproportionality and the Double Diversion”, Rural Sociology,Vol.71,No.1,2006,PP.3-32.環境污染中的這種差異性往往被環境問題的表面現象所遮蔽。雖然過密化養殖對水體環境構成了嚴重的威脅,但這既不是唯一的也不是最主要的污染源。

1.水產養殖與水域污染

20世紀60年代,清湖水清澈見底,即使是小港中也可見水中魚、蝦。20世紀70年代中期以來,清湖水質有所下降,主要污染源是工廠廢氣廢水污染、生活廢水污染及圍湖養殖污染。③《清湖鎮志》編纂委員會:《清湖鎮志》,上海:上海社會科學院出版社2004年版,第294頁。由此關于污染源的鎮志記載中不難看出,圍網養殖是水域污染的第三污染源。1990年代后期,水質惡化為Ⅳ類和Ⅴ類。經過近年來的大力治理,水質雖有所改善,但水污染問題尚未得到根本治理。

水產養殖和水域污染是相互作用的。一方面,水產養殖的過密化會造成水域污染和生態資源的破壞;另一方面,水域污染后,水產養殖也必然會遭受損失。“天羅地網”式的圍網養殖是導致水域污染的一個重要變量。但反過來,水域污染對水產養殖業也會構成威脅。水域污染導致水產損失在國內外均不鮮見。比如,美國的淡水漁業,曾主要集中在五大湖和密西西比河流域,由于五大湖和密西西比河遭受污染,淡水魚類產量迅速下降。1964年底,在美國佛羅里達西海岸,因為“紅潮”的海龜、海蝦等海產,被海浪送上海灘,曾鋪滿37公里長的海岸。①余惕君:《經濟發展與環境保護》,上海:上海交通大學出版社1987年版,第24-25頁。清湖的水產養殖也曾因水域污染而遭受嚴重損失。在某種程度上,水域污染和水產養殖形成了惡性循環,但清湖的污染源是多元的。

2.清湖污染源的厘清

從面上看,圍網養殖“壓縮”事件表現出了環保優先的發展戰略。特別是在“壓縮”事件前后,媒體進行了鋪天蓋地的宣傳報道,在“壓縮”事件中建構了圍網養殖與水污染之間的直接“因果關系”這種認知路線。而事實則不然。所以,對清湖污染源進行科學的辨析和認知就成了亟待解決的重要問題。

首先,需要澄清的是,圍網養殖一般不會造成水污染,而且適當面積的圍網養殖是有利于生態平衡的。水產專家對清湖把脈后的結論是:養殖面積不超過湖面面積的20%,就不會對水面造成二次污染,并能改善和修復水質,維持生態平衡。②王學容、朱金龍:《“口福”讓位于水環境保護》,《文匯報》,2007年7月13日第3版。而圍網養殖過密化則會造成嚴重的生態環境問題。清湖過密化養殖主要表現在兩個方面。一是養殖水面和密度問題。在養殖利潤的經濟理性驅使下,蟹農盲目擴大養殖水面、提高放養密度,造成湖泊“天羅地網”式的圍網養殖。大面積、高密度的養殖影響了水體的正常流動以及污染物的稀釋,限制了水體自身的凈化能力。二是粗放型的養殖方式。湖區一度沒有生態養殖理念,粗放型養殖造成了水草和螺螄等原生自然資源銳減,致使凈化水質的自然資源匱乏。據此分析,圍網養殖過密化無疑是清湖的一個重要污染源。但在污染中,圍網養殖是否是罪魁禍首?圍網養殖過密化帶來的污染在污染源中占多大比例?實地調查期間,我們就此問題向有關政府部門、水產專家以及蟹農進行了專門請教。得出的結論是:大面積的圍網養殖只是湖泊的污染源之一,而且并不是最主要的污染源。

其次,農業污染和生活污染日益突出。這主要是農業生產方式變遷使然。“自農田使用化肥后,清湖里再無罱泥積肥,湖底污染層增厚,湖水透明度降低。”③《清湖鎮志》編纂委員會:《清湖鎮志》,上海:上海社會科學院出版社2004年版,第294頁。這些影響了湖泊的納污和自凈能力。而且,在現代“石油農業”發展中,化肥農藥的高投入帶來的環境危害也日益嚴重。利用率低下,造成化肥農藥隨著地表徑流流到湖泊,使得湖泊總磷、總氮增加。而生活污染主要表現為沿湖居民生活垃圾的隨意排放,以及因湖蟹旅游而產生的蟹舫、餐飲等產業。目前,水上餐飲業已基本被取消,生活垃圾正在逐步控制。生活污水設施也在加強建設。但由于區域人口密度高,短期內,清湖流域生活污染量還比較大。但就污染量及其危害程度而言,無論是農業污染,還是生活污染,也都不是最主要的。

第三,從污染量和危害程度來說,上述污染源和工業污染相比,均是“小污見大污”。工業污染是清湖污染的“罪魁禍首”,至今也是最主要的污染源。沿湖周圍小化工企業和印染企業曾對湖泊造成了嚴重的污染。近年來,隨著清湖治理的緊迫性被提上新的議事日程,沿湖工業違法排污現象基本被杜絕。但是,上游工業城市的工業污染并沒有得到有效遏制。而如果上游污染排放得不到根本解決的話,清湖污染治理是不可能從根本上取得成效的。正如當地政府官員的觀點:“20世紀80年代到90年代初,我們這里的鄉鎮企業發展較快,主要是小化工廠和印染廠,沒有什么污水處理設施,污水直排直接影響了清湖生態環境。鎮政府1990年代開始關停了不少小化工和印染企業,污水直排現象也沒有了。但是,我們在中游,上游工業污染仍然很厲害,源頭沒有堵住,光靠局部的小環境治理有多少意義呢?”(2008年7月,清湖鎮政府訪談資料)。治理清湖水污染,首先要解決的是工業污染,特別是從系統的角度統籌考慮流域的生態環境問題。

三、問題化機制與“壓縮”事件的成功

2007年5月到2008年5月之間的圍網養殖壓縮是清湖歷史上壓縮規模最大、效果最好的,筆者將之稱為“壓縮”事件。“壓縮”事件解決了圍網養殖過密化問題,但這是問題的表面現象,社會學研究關注的是其背后更深層次的社會問題。

1.圍網養殖的“問題化”

環境問題在很大程度上是被社會建構起來的。①Hannigan,J.,Environmental Sociology(2nd ed).London and New York:Routledge,2006,P.92.在建構主義理論看來,一個問題能否成為社會問題,關鍵是看媒體等方面的社會建構,要看是否被“認為”是有問題的。已經構成社會問題之基礎的客觀事實只有隨著公眾及其輿論對它的覺察以及態度傾向,才會成為社會問題。比如,秦淮河污染就是被逐漸建構起來的社會問題。②周曉虹:《國家、市場與社會:秦淮河污染治理的多維動因》,《社會學研究》2008年第1期。清湖圍網養殖帶來的環境問題并不是什么新聞,也早已引起政府和媒體的關注。而且,政府也一直在推動“壓縮”問題,但就是難見成效。而在2007年太湖藍藻事件的背景下,清湖的“生態”、“環境”問題才凸顯出來。相應地,圍網養殖開始被“問題化”。其帶來的環境問題被置于“放大鏡”下。

從宏觀背景來說,清湖圍網養殖“壓縮”事件的直接社會背景是2007年的太湖藍藻事件。正是震驚全球的藍藻事件促成了此次“壓縮”的成功。就內在的機理而言,這與內蒙生態問題中“生態”的生成邏輯是一致的:20世紀80年代和90年代,盡管草原環境問題已相當突出,但始終沒成為國家政策和公眾輿論關注的中心。2000年后,肆虐京津及整個北方地區的沙塵暴使草原沙化問題迅速升級。特別是在北京申辦2008年奧運會的背景下,沙塵暴災難性的震懾使“生態問題”以及作為風沙源區的草原地帶成為國家政策和公眾輿論關注的中心。此后,國家針對風沙源地區的治理行動迅速提上日程。③荀麗麗、包智明:《政府動員型環境政策及其地方實踐》,《中國社會科學》2007年第5期。在此次“壓縮”事件之前,清湖圍網養殖問題就已經很嚴重,但“壓縮”過程舉步維艱。圍網面積最高時期是2002年的9467公頃,經過5年持續“壓縮”到2007年還有5373公頃。而太湖藍藻事件爆發后,清湖圍網養殖“壓縮”不但非常成功,而且非常徹底,此次“壓縮”一次性將面積減少到2133公頃。④王學容、朱金龍:《“口福”讓位于水環境保護》,《文匯報》,2007年7月13日第3版。也即:從2002年到2007年,一共壓縮4094公頃,平均每年壓縮818.8公頃。而藍藻事件后,一年時間就壓縮3240公頃,將近前5年平均水平的4倍。具有同樣邏輯的是太湖圍網壓縮事件。藍藻事件后,圍繞太湖治理方案紛紛出臺,“壓縮”圍網養殖也是其中重要議題。但事實上,這并不是第一次清理。2000年,東太湖圍網養殖達到高峰,共計12000公頃水面中,養殖水面達到10667公頃。圍網密布,大大超過了湖泊承受能力,有關部門曾要求2005年之前,將整個太湖的圍網面積縮減到1000公頃。考慮到縮減的難度,省政府決定在1000公頃之外,另辟667公頃水面作為輪養區。但盡管如此,直到2007年,圍網養殖仍然還有6667公頃。也即:“壓縮”到2007年的圍網面積還是2005年預定目標的6.7倍。“壓縮”計劃幾乎流產。⑤汪偉、黃祺:《太湖治水運動》,《新民周刊》2007年第36期。而藍藻事件后,到2009年1月,全太湖圍網已全部拆除,在水質條件較好的東太湖重新規劃了3000公頃養殖水面。

在太湖藍藻事件背景下,無論是中央政府還是地方政府圍繞太湖治理問題可謂“文山會海”,媒體更是進行了鋪天蓋地的報道。藍藻,一個名不見經傳的名詞變得“家喻戶曉”。普通民眾對環境問題都有了更深入的感性認識和理性認知。政府也因此有了“鐵腕治污”的動力和依據,包括蟹農在內的利益攸關者(stakeholders)對政府所再次推動的大規模“壓縮”相比以前容易接受得多。圍網養殖在科學權威、科學普及者、媒體、問題的修飾等①Hannigan,J.,Environmental Sociology(2nd ed).London and New York:Routledge,2006,PP.77-78.因素中被建構起來,被“問題化”了。這正是此次“壓縮”政策得以成功執行的關鍵所在。

2.“壓縮”事件本質

圍網養殖從無到有,從小規模到“天羅地網”,再到不斷“壓縮”,歸根到底是發展的問題。政府積極鼓勵圍網養殖,根源于其所帶來的經濟效益。之所以不斷“壓縮”,根源于區域環境問題日益突出。特別是藍藻事件讓政府倍感壓力,如何治水就進入了政府工作的核心議程。于是,各種治水方案紛紛出臺。

粗放型的發展必然會帶來發展的悖論。生態學家康芒納就這樣評價伊利湖(Erie Lake):伊利湖的命運是我們為了創造這個國家的財富而加害于我們的自然資源的一把標尺”。②Commoner,B.the Closing Circle.New York:Alfred A. Knopf,1971,P.94.近年來,在太湖流域嚴重的生態環境問題面前,轉變發展模式的呼聲此起彼伏。而就清湖水產經濟而言,圍網養殖整體上還是粗放型養殖方式。經歷了對水草等自然資源的掠奪性開發,湖蟹養殖及其相關產業已經走到邊緣。在從圍網養殖的經濟理性到太湖藍藻事件促成的生態理性轉型過程中,地方政府經歷了從鼓勵圍網養殖到限制并最終大幅壓縮圍網養殖的角色轉變。從社會背景來說,圍網養殖“壓縮”事件與太湖流域水環境變遷緊密相關,是政府治理太湖水污染的對策之一。太湖藍藻事件后,圍網養殖被“問題化”。所以,從表面上看,這是蟹與水之爭,是清湖本身的問題,而實質則是藍藻事件后政府有關水環境治理決策的的衍生物,是“問題化”機制的產物。“問題化”機制迅速解決了過密化養殖這種長期難以解決的棘手問題,但也使弱勢產業(水產養殖業等產業)和弱勢群體(養殖戶)遭受了經濟和社會損失。

3.“壓縮”導致的社會問題

“壓縮”事件不僅僅是“量”的問題——縮減了多少面積,更重要的是“質”的問題——蟹農生計方式轉型、生活適應以及社會關系網絡重建等社會文化問題、群體內部分化問題以及蟹農特別是老齡蟹農群體的社會保障問題等。

因工業化和城市化等原因,在土地征用過程中產生了失地農民問題。清湖圍網養殖拆除中,產生了一個類似于失地農民的新型群體,筆者稱之為失水蟹農。這一群體的產生導致了相應的社會和文化問題的出現。這些靠水吃水的蟹農在圍網拆除后,絕大部分紛紛成了失水蟹農。他們需要生計轉型,而在轉型過程中,群體內部產生了新的分化,小部分蟹農繼續從事相關產業,在養殖戶減少、市場競爭力相對減少的情況下可能會將養殖產業做大做強,成為“壓縮”事件的受益者。而更多的普通蟹農則要尋找新的生計來源。在尋找新生計來源過程中,不僅僅是生活方面的適應,還面臨著新的社會關系、社會網絡重建等問題。這些問題看似微觀,卻是絕對不容小覷的,有著更長期的社會影響。

“壓縮”后,政府按照一定標準對失水蟹農進行了經濟補償,但單純的經濟補償并不能從根本上解決問題。首先是生計來源問題。沿湖有一些“漁業村”。顧名思義就是因為漁業這項產業而形成的地域性共同體。在“漁業村”,幾乎家家戶戶都是漁民,其中蟹農占據主體。對部分蟹農而言,傳統以圍網養蟹為主要生計來源的歷史將終結。作為一種生計來源,蟹農可持續性的生活保障是必須考慮的,不能等問題浮出水面之后才去彌補。實地調查期間,筆者也發現一些失水蟹農開始以做漁網或者以釘制蟹箱為收入來源。其次是蟹農老齡化問題。雖然有關部門在加強就業以及相應的社會保障工作,但他們特別是老齡蟹農在再就業等方面處于劣勢,其社會保障需要更深入系統的考慮和研究。

四、“壓縮”事件折射出的環境治理范式

1.“株連”:問題化后的連鎖反應

事實上,太湖流域每年都爆發“藍藻”,只是在2007年因為大大超過了正常的標準而嚴重惡化。我們在沿宜興和蘇州等地實地調查期間得到的地方知識(Local Knowledge)是:歷史上,“藍藻”每年都發生,也沒有那么邪乎。藍藻事件是件“好事”,揭示了前些年巨額資金治理太湖的“成效”,更促進了諸如圍網養殖過密化這樣的長期棘手問題的最終解決。但它也是件“壞事”。因為藍藻事件,很多問題被建構成導致環境問題的因素。于是,靠湖近河范圍內開始禁止水產和陸上養殖、禁止水稻種植以及強制搬遷等等。

藍藻事件后,環境治理表現出“株連”特征,治理強度體現出“釜底抽薪”的特質。首先,不僅水產養殖被“壓縮”,“岸上養殖”也被“壓縮”。豬、雞等家禽也被卷入(involved)禁養范圍。比如,蘇州高新區沿太湖一公里內禁止養殖。①周錚:《蘇州高新區沿太湖一公里內禁養殖》,《新華日報》2007年11月26日第A5版。宜興市在貢湖、錫東供水水源保護區,全面取消畜禽養殖、水稻種植;沿太湖一公里保護區,全面取消畜禽養殖、水稻種植等傳統種養業。②周曉方:《農業面源污染治理出臺具體目標》,《宜興日報》2007年7月18日第A1版。

其次,“壓縮”的不僅是水產還有水稻等傳統產業。調查發現,太湖周邊城市對環湖一公里范圍內的傳統種養植業進行清理,改種生態防護林。而禁止水稻種植是否有科學依據?水稻生理生態研究專家提供了針鋒相對的批評意見③張衛建、丁艷鋒等:《稻田生態系統在保障環太湖環境健康與經濟持續增長中的重要作用》,《科技導報》2007年第17期。:在藍藻事件沖擊下,由于對稻田生態系統的綜合功能了解不全面,導致社會上對環太湖地區水稻生產形成了不公正的看法。事實上,稻田是地球上最大的人工濕地生態系統。在合理的稻作技術體系下,稻田生態系統可緩解氣候變化、提高大氣質量及保持水土資源。資料顯示:原來蘇南水稻形成的人工濕地的蓄水量相當于一個太湖。現在蘇南水稻面積急劇減少所帶來的危險,決不只是一個糧食能不能自給的問題,更嚴重的是區域內水環境和氣候變異問題。④中共江蘇省委黨校“新蘇南模式”課題組:《“新蘇南模式”:科學發展觀引領下的全面小康之路》,載黃文虎、王慶五:《“新蘇南模式”:科學發展觀引領下的全面小康之路》,北京:人民出版社2007年版,第23頁。藍藻事件后,我們在蘇南大華鎮調查發現,當地在傳統種植業改造方面與此如出一轍。當地政府為“減輕農業生產對太湖污染的壓力”,實施了整齊劃一的“水改旱”政策,將水稻種植業改為種樹等產業。這破壞了稻田在生態系統中的功能。水產和水稻產業“一刀切”的壓縮不僅破壞了生物多樣性,也危害了生態系統。

再次,近湖沿河村莊面臨搬遷,村民被移民安置。“無錫歷史上首部流域保護的專項城市規劃《無錫市區太湖流域一級保護區規劃》以空前力度提出零散企業和村莊的限時搬遷計劃”。藍藻事件后,太湖湖體及沿湖岸5公里區域、入湖河道上溯10公里及沿岸兩側各1公里范圍被劃為屬一級保護區。特別是在禁止建設區,除需要保留的旅游服務設施點外,村莊要全部搬遷,工業企業要全部關停,并且實施退耕還林,農田全部轉為生態綠地或林地……禁止建設區內近湖沿河的160多個自然村、限制建設區內700多個自然村居民要逐步向城鎮集中,控制建設區內千余村莊按照農村規劃既定方案有序實施“三集中”。①章瑩、呂舒怡:《三道“門檻”為太湖擋污》,《無錫日報》,2007年8月9日第A1版。村莊搬遷以及移民問題遭到了村民的質疑與抗爭。

2.“范式”:治污思路的根本癥結

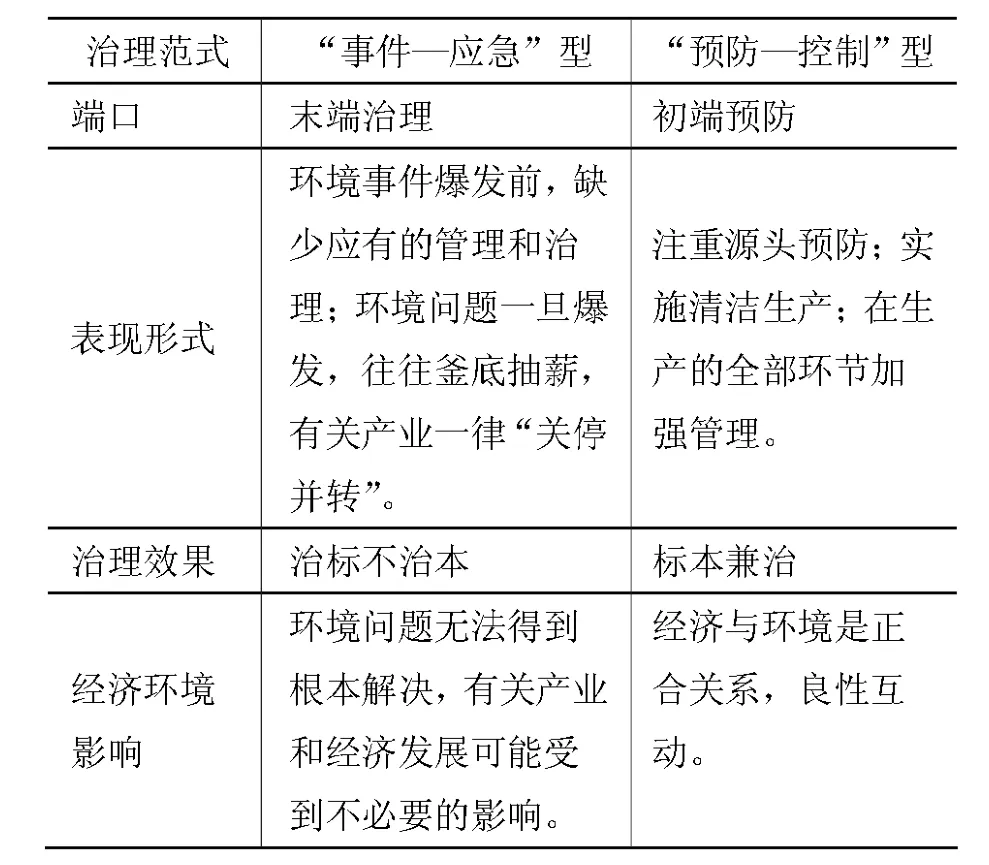

無論是禁止水產養殖還是水稻種植,抑或村莊搬遷與移民安置,都是太湖藍藻事件后,政府有關污染治理的連鎖反應。這種反應具有一個鮮明特征,即“一刀切”,涉及污染問題的中小產業都會被強勢措施治理。歸根結底,這是長期形成的環境治理范式”(Paradigm)②Kuhn,T.S.the Structure of Scientific Revolution(3rd ed). Chicago:University of Chicago Press,1996,PP.43-51.的弊病。筆者稱之為“事件—應急”范式:當嚴重的環境事件爆發后,在大眾傳媒的宣傳中,地方政府會受到上級政府和社會公眾的強大壓力,于是會立即采取強硬措施,以便讓污染事件盡快息事寧人。而為了盡快“擺平”事件,甚至會“撿了芝麻丟了西瓜”——真正的污染源仍然缺少重視,而對其它產出較低的弱勢產業積極“關停并轉”。這種范式不可能從根本上解決環境問題。筆者據此提出了與“事件—應急”型治理范式相對應的“預防—控制”型治理范式(表1)。

表1 環境治理范式的類型比較

“事件—應急”型治理范式反映了當前污染治理的一般特征。具體表現是:一方面,嚴重的污染源得不到應有的重視和治理,缺少初端的預防或監管不力;而另一方面,一旦環境問題爆發,往往會釜底抽薪,“關停并轉”與污染事件有關的一切產業。其效果只能是治標不治本,還會因此影響社會經濟發展。鹽城水污染事件后,鹽都“無化區”就是在“事件—應急”治理范式下產生的。2009年震驚全國的鹽城水污染事件后,當地化工企業被一刀切地關停,這些被關停者則紛紛轉移他地。從經濟角度而言,這對鹽城是不是損失?從社會角度而言,為何要等污染事件爆發后采取這種治理模式,之前為何不加強污染治理、實行清潔生產?而且,如果管理不規范,污染企業轉移他地又會造成新一輪的污染。

筆者所謂的“預防—控制”型治理范式與之相對,是初端預防型的環境保護策略,重視源頭控制,以標本兼治為目標。“預防—控制”型治理范式 來 源 于 生 態 現 代 化 理 論(Ecological Modernization Theory)。該理論是20世紀80年代早期,在少數西歐國家如德國、荷蘭和英國等首先發展起來。③Mol,A.P.J&Sonnenfeld,D.A.,“Ecological Modernisation around the World:An Introduction”,in:Mol,A.P.J and Sonnenfeld,D.A.Ecological Modernisation around the World:Perspectives and Critical Debates.London:Frank Cass,2000,P.4.當前,生態現代化理論已經成為理解和解釋現代工業國家如何應對環境危機的主導的社會學理論之一。④Mol,A.P.J.“the Environmental Movement in an Era of Ecological Modernization”,Geoforum,Vol.32,No.1,2000,PP.45-56.預防—控制”型的治理范式,既不是單純的環境保護,也不是單純的污染治理,而是通過初端預防和源頭控制,實現經濟與環境的互利共生。比如,水產養殖中通過生物多樣性的配合,實施生態養殖,這樣,上游生物的廢料成為下游生物的餌料,水體生態環境保護和經濟效益實現了雙贏。事實上,僅僅依靠大面積壓縮養殖面積并不能從根本上解決生態環境問題,其可持續發展的根本出路在于走出粗放型的“大養蟹”模式,實施“養大蟹”式的生態養殖。①陳濤:《從“大養蟹”到“養大蟹”的環境社會學分析——興村個案研究》,《河海大學學報》(哲學社會科學版)2008年第4期;陳濤:《生態技術推廣的體制性缺陷與破解路徑——皖南大公圩生態養殖技術推廣的實踐與啟示》,《廣西民族大學學報》2010年第6期;陳濤:《以河蟹產業為媒介的地域社會——生態產業發展的社會文化效應》,《中州學刊》2011年第5期。“預防—控制”型治理范式是建設“人—水”和諧機制和環境友好型社會的基本路徑。

五、研究結論

經過此次“壓縮”,現有的2133公頃圍網面積占全湖面積17.8%,比科學的養殖面積標準線20%還低2.2個百分點。即“壓縮”事件后,清湖圍網養殖在面積方面達到了生態養殖的量化目標。“壓縮”事件所折射的深層次社會問題是:

首先,媒體的宣傳和社會的建構制造了圍網養殖與水污染之間的直接因果關系。而事實是:圍網養殖過密化只是清湖水污染的一個變量,而不是唯一和最主要的的變量。清湖最主要的污染源還是工業污染,而工業污染尚未得到根本治理。

其次,清湖“壓縮”事件的直接社會背景是太湖藍藻事件。太湖藍藻事件后,清湖圍網養殖被“問題化”,這是此次“壓縮”得以成功的關鍵所在。也是“問題化”機制的優勢和成功之處。

第三,問題化機制解決了圍網養殖過密化等很多長期難以解決的棘手問題。但如果環境問題都在“問題化”之后處理,則這種末端治理對于局部環境問題有所改善,但對于整體的生態環境而言,難以達到真正的修復,而且可能制造出新的環境問題(如禁止水稻種植可能會造成氣候異化等問題)。

最后,“壓縮”事件折射了當前治水/治污范式的一般弊病:在大規模污染事件爆發之前缺少初端的預防和治理;而在污染事件爆發后,環境治理往往是“一刀切”。只有終結“事件—應急”型治理范式,實施“預防—控制”型治理范式,才可能真正實現“人—水”和諧,建設環境友好型社會。

Study and Critic on the Environmental Governance Paradigm of“Event-Emergency”

CHEN Tao

In order to reduce the social impact of the environment event,the current environmental governance presents the characteristic of“short cycle and quick result”,and the in-depth logic behind this is the“event-emergency”governance paradigm.Under the background of the Cyanobacteria Event in Taihu Lake,the enclosure culture has become problematized.Although the problematization mechanism has solved the overstocked cultivation rapidly,themuch deeper problem has becomemuch more serious.Among themultiplex pollution sources,the principal criminal of industry pollution has still not been fundamentally prevented.The“event-emergency”paradigm cannot solve environmental problem fundamentally,but creates much more serious ecological problem.Only the paradigm of“prevention-control”has been implemented,can the environmental problem be solved fundamentally and then can the environment-friendly society be constructed.

problematization,governance paradigm,“event-emergency”,“prevention-control”,ecological modernization

本文為國家社科基金“‘人-水’和諧機制研究”(07BSH036),同時受國家留學基金委公派項目(學號:2009671034)資助。

陳濤(1983-),男,安徽霍邱人,中國海洋大學法政學院社會學博士,講師,主要研究環境社會學、農村社會學。

C915

A

1008-7672(2011)04-0001-09

① 課題組的王婧、黃莉和耿言虎參加了2008年7月份的實地調查,并對論文初稿提出了有益的批評意見,特此致謝。依學術慣例,有關地名已做匿名處理。

徐澍)