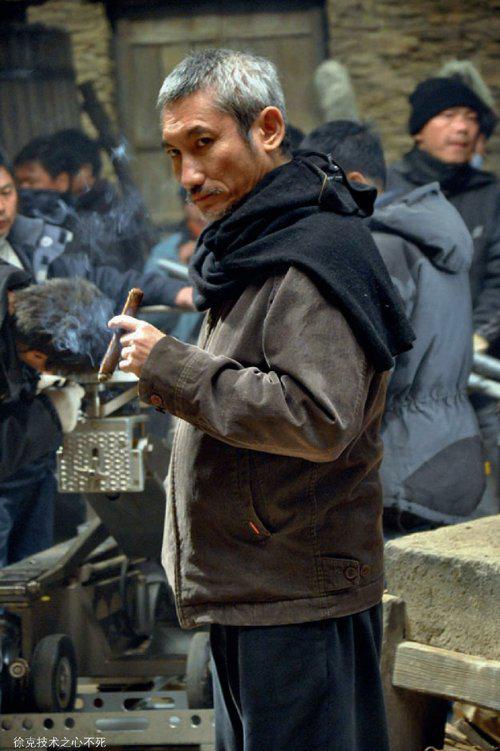

徐克:舊情懷和新技術

砧秋

賀歲檔里,兩部大片捉對廝殺,張藝謀PK徐克,歷史PK武俠,如果說張藝謀的優勢是濃烈色彩和豐沛情感,那徐克祭出的就是舊情懷和新技術。并且,徐克對技術與張藝謀對色彩,一樣執著。

大漠黃沙、江湖兒女,快意恩仇……江湖還是那個江湖,客棧還是那個龍門客棧,只是這次的江湖披著科技的外殼,營造出了逼真震撼的立體效果。也許很多年過去后人們仍然會提起《龍門飛甲》,只是因為它具有給中國3D電影正名和確立標準的意義。

永遠的江湖里永遠有一個龍門客棧

《新龍門客棧》的結尾,金鑲玉翻身上馬,絕塵而去。徐克心里總還惦記著這些江湖兒女未盡的俠義故事,那些人還在他們的世界里繼續各自的愛恨情仇。徐克說:“我常常會想《黃飛鴻》,常常會回到寶芝林,我就會想,如果現在來拍《黃飛鴻》,會是什么樣呢?其實并不是把故事重講一遍,或者塑造一個新的世界,而是在一個你開創出來的世界中,會有什么新的故事呢?”

武俠小說里面說“永遠的江湖里永遠有一個龍門客棧”,這也正是許多人對于《龍門飛甲》的期待,在電影露出廬山真面目之前,很多觀眾都在做幻想,做著把新版角色和老版角色對比的游戲,而事實上,現在這個《龍門飛甲》,雖然依然大漠飛沙,依然有龍門客棧,但故事早已不是那個故事。徐克說:“當時拍完《新龍門客棧》,就已經有一個故事了,然后一直沒有拍,過了好幾年拿出來看,覺得有很多可以商榷的地方。最后改成了《龍門飛甲》,角色之間有一些關系的延續,但基本上沒太多聯系了。談不上是不是最滿意,這些都要等之后由觀眾來告訴我。”

雖然是同一座客棧,卻已經物是人非。金鑲玉離開龍門客棧后,有一幫匪幫又進駐了客棧。當年殺掉東廠頭子的俠客趙懷安、從宮中出逃的宮女也現身此處,引來了陳坤為首的西廠兵馬,忠、奸、匪3股力量在此交匯,又引出一段新的江湖波瀾。在《龍門飛甲》中,故事不再是拯救忠良遺孤,而是護送被迫害的宮女,同時徐克還為電影加入了一條新的線索就是奪寶。在對《新龍門客棧》的傳承方面,最顯著的莫過于《新龍門客棧》中梁家輝飾演的周淮安,被李連杰飾演的趙懷安代替,他的身份同樣是專門對付東西兩廠的武林高手,身上插了幾十把劍,成為影片中俠義的化身。

從某種意義上說,《新龍門客棧》是無法超越的,單是那個黃金年代的演員陣容就無法復制。也許是考慮到了這一點,《龍門飛甲》中的出場人物要比《新龍門客棧》多,戲份也更平均,情節更復雜,標準的群像戲。

徐克極其擅長打破明星演員的固有形象,挖掘出他們身上不一樣的特質,李連杰、周迅、陳坤、桂綸鎂、范曉萱等明星演員,在片中均貢獻出了不同以往的顛覆性演出——“功夫皇帝”李連杰變身冷峻刺客,訥于言而敏于行;周迅女扮男裝,沉穩大氣成熟犀利;文藝小生陳坤一人分飾兩角,邪傲廠公和江湖混混;李宇春一身瀟灑男裝,匪氣十足;桂綸鎂更是化身韃靼女匪,江湖作風痞氣豪邁;范曉萱亦是柔弱中夾雜一股妖邪之氣。

數年前,周迅主演了徐克的電影《女人不壞》,而陳坤也通過周迅認識了徐克,他們也很早就被徐克敲定成為《龍門飛甲》的主演,徐克甚至是根據周迅的特點來寫了凌雁秋的戲。在徐克看來,周迅有一種英氣,這種英氣,以前在林青霞身上也有,但徐克希望能為周迅創造一個新的角色風格出來:“這次周迅有一句臺詞‘就這樣,其實你可以看到,她飾演的凌雁秋是一個很多事情都自己做主、很干凈利落的人,這個周迅來表達很合適。”

至于陳坤,在創作《龍門飛甲》的劇本的時候,徐克就開始根據他的面相創作出了雨化田和“風里刀”兩個截然不同的角色,因為“陳坤不同的面相可以有不同的表現,我尤其好奇的是,陳坤在演雨化田這個角色的時候,究竟能‘放到什么程度”。

在造型上,徐克對這兩位演員也有特別的要求。比如雨化田,徐克不僅要陳坤走“視覺系”路線,并拿出日本視覺系歌手Gackt的照片做參考,每次陳坤上妝,粉都得用掉半盒,連陳坤自己都笑言:“拍戲的時候也不敢大動,怕掉粉。”而周迅,徐克則要求臉要盡量黑一點,一開始造型時,化妝師不敢把周迅抹得太黑,徐克自己卻將周迅化成了一塊兒“炭”,這才滿足了他的要求。

因為延續舊作,徐克被詬病“吃老本”,徐克對此回應說:“很多時候你做同樣的東西觀眾會覺得你做重復性的東西太多,你實驗太厲害的話觀眾會覺得對你的作品跟不上。我覺得作為一個電影人來講,你在找尋你想拍的題材之外你還可以尋找一個表現你題材的最強的手法,這個手法常常會牽扯到一些技術上的問題。對我來講,在不斷的創作過程中,它會產生它的質變,以及突然間出現新的觀點,這觀點可能根據技術、拍攝故事、手法上產生的,作為電影人我覺得非常刺激有趣。”于是,《龍門飛甲》一直是將首部IMAX 3D武俠電影作為最大賣點。

3D技術的弄潮兒

作為武俠電影的急先鋒和革新家,徐克一直或引領或左右著武俠電影潮流,他入行的第一部作品《蝶變》,用了大量土制的爆破特技,這在當時盛行拳腳功夫片的大潮下,可謂獨樹一幟。

上世紀80年代,香港影壇進入“百家爭鳴”的時代。1983年,深受《星球大戰》刺激的海歸派徐克,就已經聘請好萊塢特效專家運用《星球大戰》所用電腦特效為其助陣玄幻武俠電影《新蜀山劍俠》,影片最終呈現當時電影難得一見的瑰麗奇觀,賣座鼎盛。《倩女幽魂》雖是重拍60年代的舊作,但拍攝手法與包裝則全面翻新,跟風拍攝者不在少數。

上世紀90年代初是港產片最為繁榮的一段時期,這段時期里,徐克將《黃飛鴻》連拍了5集,把黃飛鴻的形象進行了全面的革新;《笑傲江湖之東方不敗》也不同于以往的俠骨柔情,而是十分離經叛道,片中以林青霞的反串演出為最大亮點,兩部影片都已成為難以超越的經典作品。徐克稱,90年代里他的作品其實都在反映當時的一種社會心態,“如果用兩個字概括的話,80年代是寫人的‘不安,90年代則是‘找尋。”

2001年他的《蜀山傳》絕對是武俠片中的另類,是一部反傳統的武俠電影,大量的電腦特技、虛幻的畫面、奢華的服飾喧賓奪主成為影片的看點。但該片特效場面的泛濫使得敘事嚴重混亂失衡,影片最終鎩羽而歸。徐克并不介意,他認為拍電影,意義在于實踐心目中的意念和廣闊的視野。

2005年的《七劍》是他的回歸之作;《深海尋人》和《女人不壞》是他對市場和口味的試探;徐克曾經幾度嘗試找到新的出路,但遺憾的是結果卻都不能受到廣泛認可,在徐克看來,“其實跟票房沒有關系,而是作為創作者本身的問題,你是不是真的拍到了你想拍的。”

《阿凡達》橫空出世,使得徐克找到他的新方向——3D立體電影。《狄仁杰之通天帝國》算是一次小爆發。在拍《狄仁杰》時,徐克就想嘗試用3D把他的立體世界呈現出來。但因為沒技術、沒設備而最終放棄,《狄仁杰》之后,他開始深入的研究,“《龍門飛甲》是我這么多年想拍攝的精華之一,在華人的電影里有很多3D銀幕,這些銀幕都是放映好萊塢的3D電影,因為沒有我們自己的3D電影。我覺得值得去嘗試把3D變成我們講故事的工具。”

從2009年開始,國產3D電影逐漸浮出水面,但是質量和票房均慘不忍睹。3D歌舞片《樂火男孩》總票房僅250萬,不到投資的一半;2010年投資近億的3D動畫片《超蛙戰士》僅回收票房730萬;同年投資過億的3D武俠片《蘇乞兒》票房僅5390萬;2010年8月上映的《唐吉可德》,投資7500萬的該片票房僅拿到3550萬。今年上映的3D動畫片《熊貓總動員》投資3億,票房僅4500萬;《夢游3D》票房僅1000萬。

以投入產出比看,國產3D電影已成為整個中國電影產業最大的雷區。徐克下決心要啃這塊硬骨頭,他組建的特技團隊十幾人,這其中有攝影師、3D技術人員還有資料處理師,有些人有電影經驗,有些技術人員則是對電影有興趣、很懂電腦,但沒做過電影的人。

在談到《龍門飛甲》的創作初衷時,徐克表示,自己很想把3D跟武俠結合在一起,“作為電影里面完全不一樣的觀看跟創作手段”。如何將武俠與3D技術完美融合成為橫亙在導演面前的最主要課題。導演和動作指導團隊發現,傳統香港武俠片動作很快,傳統的武術動作不能很好地體現立體效果,“我們這次的每個動作都至少需要6到8秒的長鏡頭,跟以前講究短平快完全不同。我們必須要觀眾明白看到動作本身的連貫,比如動感強的東西,我們已經不需要了,我只需要表現應該有的東西,它們會比2D更清楚。”。

3D技術對于動作的表現力上的改變讓功夫皇帝李連杰也不適應,在拍用劍刺向鏡頭這樣一幕再平常不過的戲份時,都感到困難重重。對李連杰來說,他拍了二三十年的動作片,對刺劍的把握可以說駕輕就熟,但是3D電影里一劍出去的準確度要求更高,差一點點反光都不一樣。過去是刺向假想的框框,現在而是一個假想的小洞,那些細小的動作要一次一次地試,要非常精準才能達到效果。

《龍門飛甲》除了普通3D和普通2D版本,還推出IMAX3D形式,在巨幕上呈現,砍斷的劍頭、馬群奔跑時濺起的塵沙、脖子迸出的血液都清晰可見,甚至人物特寫鏡頭中的睫毛、妝粉、汗珠都有立體效果。但在制作之初,當導演徐克談及自己要拍攝一部IMAX 電影時,身邊的人都覺得難以置信。專門負責《龍門飛甲》最大特效——龍卷風暴的喬什(Josh)表示,拍攝時他們用上百成千的電吹風制造“龍卷風”。最終,后期人員使用“流體模擬”的技術,耗費幾千小時的電腦運算完美呈現這一特效。

相比《蘇乞兒》,《龍門飛甲》終于給3 D武俠片正名。很多人討論3D是不是能夠發展下去,成為當時黑白電影變成彩色電影的一樣的歷史性變革。徐克說得底氣十足:“黑白電影變彩色電影的時候,我們也可以堅持說電影不需要彩色,當時彩色電影剛開始的時候也有很多問題,比如不是全面彩色,而是局部彩色,而且彩色的寫實度不高,有一些不是太寫實的顏色的狀態。爭論是必然的過程,結果是顏色出現在我們的銀幕上,停留在我們的電影里面,到現在很多年了。現在是爭論立體電影的問題,立體電影帶給我們很多層次、空間,我們看到的電影更接近我們的生活,有色彩有空間一樣的真實感受,就會變得主流。拍立體電影跟所有的電影的歷史過程一樣,必然有一個起點,必然成為手法上發展出來的可能性。我個人來講我很想看到3D的紀錄片,我很希望看到3D的新聞,如果我們每天都看到3D的新聞,我覺得這個是給我一個很獨特的感覺。其實我也很想把這個可能性建立起來。”

徐克認為3D技術的存在并不會削弱電影的藝術表現,“技術就是一張紙,藝術就是你寫什么內容進去。你會寫字不等于說會寫文章。你怕不怕筆太好寫了影響文章呢?或者那個字印得很漂亮所以影響文章的內容呢?”