人力資本、生育率與中國農業發展——基于1995-2008年面板數據的實證分析

李志俊,郭劍雄,雷小蘭

(1.陜西師范大學國際商學院,陜西 西安 710062;2.陜西師范大學農村發展研究中心,陜西 西安 710062)

一、引 言

根據庫茲涅茨等人的工業化階段理論和先行工業化國家的經驗,大約到20世紀90年代,中國已經進入了工業化中期階段①1993年,中國第一、二、三產業增加值占國內生產總值的比重分別為19.7%、46.6%和33.7%,數據來源于《中國統計年鑒 (2007)》。參照郭克莎:《中國工業化的進程問題與出路》,《中國社會科學》2000年第3期。。國際經驗表明,工業化中期階段是工業化和城市化的加速推進期,也是農業發展的一個非常重要和關鍵的時期。發端于英國、之后為所有西方發達國家所普遍采用、主流經濟學竭力推薦的以工業化和高度城市化為突出標識的近現代經濟發展模式并非是無可爭議的[1]。當前中國農業發展的實踐表明,農業發展離不開工業化、城市化以及政府相關政策等外部條件的支持,但更需要自身發展因素積累形成的內在動力的推動。我們認為,在進入工業化中期階段以后,最重要、最關鍵的內部發展因素是農業人口的人力資本水平的普遍提高以及有利于這一條件形成的農民家庭生育率選擇的改變。

人力資本可以作為經濟持續增長的動力已是不爭的事實[2][3][4][5]6]。在引入人力資本的基礎上, Becker和Barro等人內生地揭示了人力資本和生育率的決定問題②參見Robert J.Barro,Gary S.Becker and Nigel Tomes.Human Capital and Fallof Families[J].Journalof Labor Economics,1986,(4),NO.3,Part 2 (July);Gary S.Becker,Kevin M.Murphy and Mark M.Tamura.Human Capital,Fertility and Economic Growth[J].Journalof Political Economy,1990,(98),NO. 5,Part 2(October).。人力資本積累和生育率的決定均與家庭有關,家庭決策的最優化過程決定了最優的人力資本水平和生育率水平。在一個有人口量質權衡的經濟系統中,會出現高人力資本積累率、低生育率和高產出率的“發展穩態”。當工業化背景下人力資本高收益率特性逐漸顯現時,農民及其家庭成員人力資本水平的選擇成為其重要的決策變量。在相關研究中,我們將農業人口人力資本水平的不斷提升乃至最終與城市居民人力資本的趨同,作為工業化和城市化背景下農業完成現代化改造的充分條件來考慮[7]。本文借鑒貝克爾等人的思想,同時把農民人力資本水平的提高處理為農民家庭生育決策的內生變量。

一些研究用定量分析方法研究了人力資本對農業增長的作用[8][9][10]。盡管研究結果都顯示了人力資本對農業增長的顯著的正向作用,但所取時間段和測度方法存在分歧,且并未就人力資本的形成因素作進一步的分析和測度。本文以工業化和城市化加速發展為背景,利用中國1995-2008年的面板數據,進行人力資本、生育率和農業發展間的Granger因果關系的實證檢驗,以期驗證各要素對中國農業發展的影響程度和作用機制。

二、人力資本、生育率與中國農業發展的Granger檢驗

(一)樣本、變量設置

以進入工業化中期階段為起點,選取中國31個省份14個年度 (1995-2008)的面板數據作為樣本①對于原數據及未列出各項的檢驗結果,感興趣的讀者可向作者所要。。各變量為:農業發展水平 (Y),該變量為模型的被解釋變量,用農、林、牧、漁、副總產值來測度;農業勞動力 (N);農作物播種總面積 (L);農業機械動力投入 (P);化肥投入 (FE)②上述變量的數據來源為中國宏觀經濟數據庫《區域經濟》。;人力資本 (H),用各地區農村居民中高中文化程度以上的比例來衡量③1997-2008年數據來源于1998-2006年的《中國農村住戶調查年鑒》,1995、1996年數據來源于1996年和1998年的《中國人口統計年鑒》。;農村戶均人口數 (FA),它從側面反映了生育率水平④1995-2004年數據來源于《中國農業統計資料匯編 (1949-2004)》;2005-2008年數據來自相應年份《中國農業年鑒》。。

(二)各省 (區、市)農業發展及其相關變量的平穩性檢驗

由于樣本為中國各地區的時間序列數據,為了防止謬誤回歸,對數據進行單位根檢驗⑤采用ADF檢驗法,根據各變量序列的基本時序圖確定截距項和時間趨勢是否存在,再根據AIC準則確定滯后階數,最后對比Σ統計量和臨界值判定各變量序列是否平穩,所使用的計量軟件為Eviews6.0。。根據對各省 (區)農村戶均人口、農村居民中高中及以上文化程度的比例與農業發展的平穩性檢驗可知,三個變量的原始序列均不平穩。在10%的顯著性水平上,農業發展變量僅僅在冀、遼和青等三個省區是二階單整,其余均為一階單整,即I(1);閩、魯、桂的戶均人口數是二階單整,其余省份都為I(1);高中及以上文化程度人口比例除滬外,其余都是I(1)。時間序列變量的因果關系檢驗需要使用上述變量的平穩形式,因此為了研究的一致性,我們統一采用上述變量的變化率作為描述各省區的人力資本、生育率與農業發展變量。

(三)分省 (區、市)別的Granger因果關系檢驗

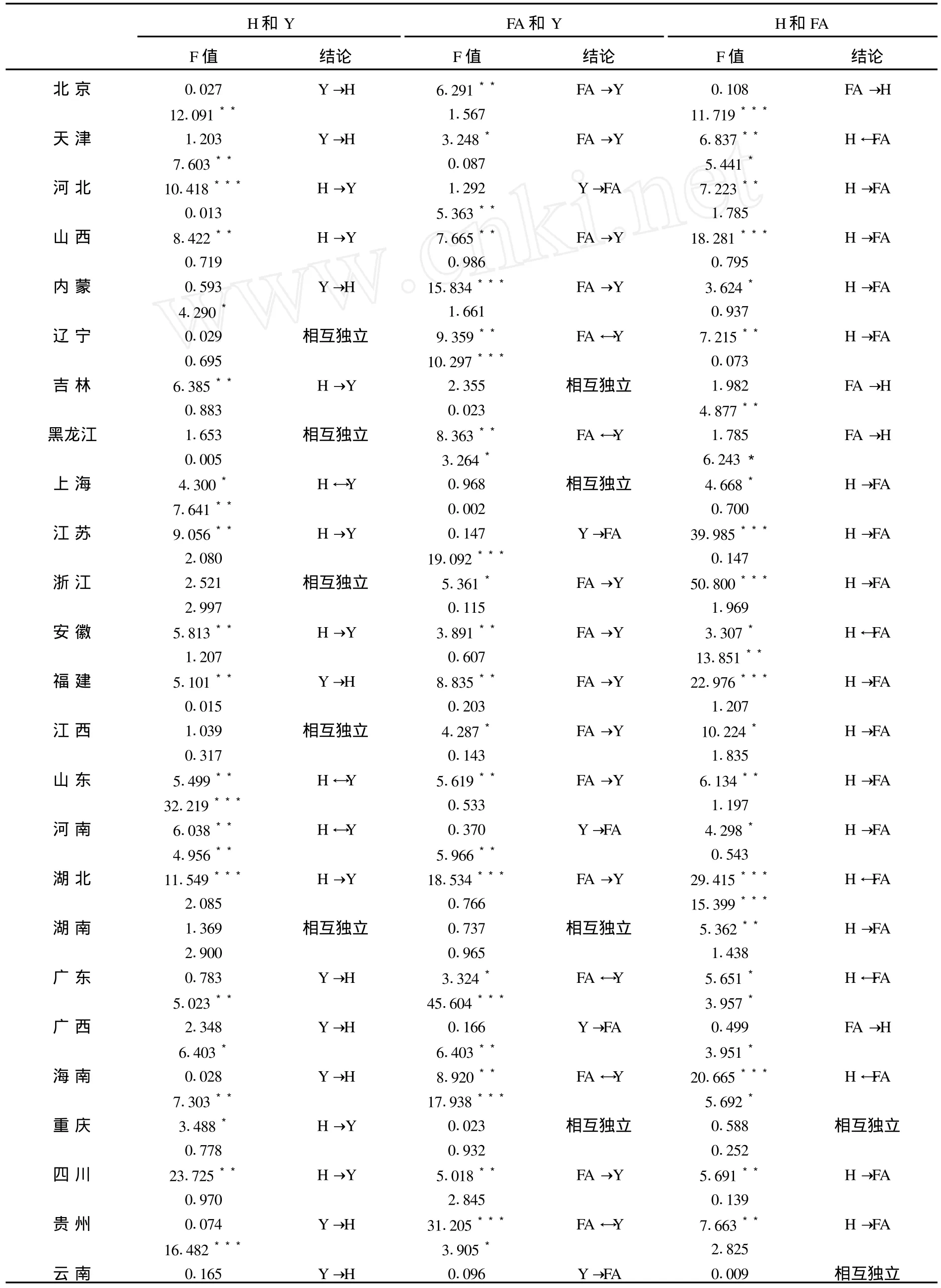

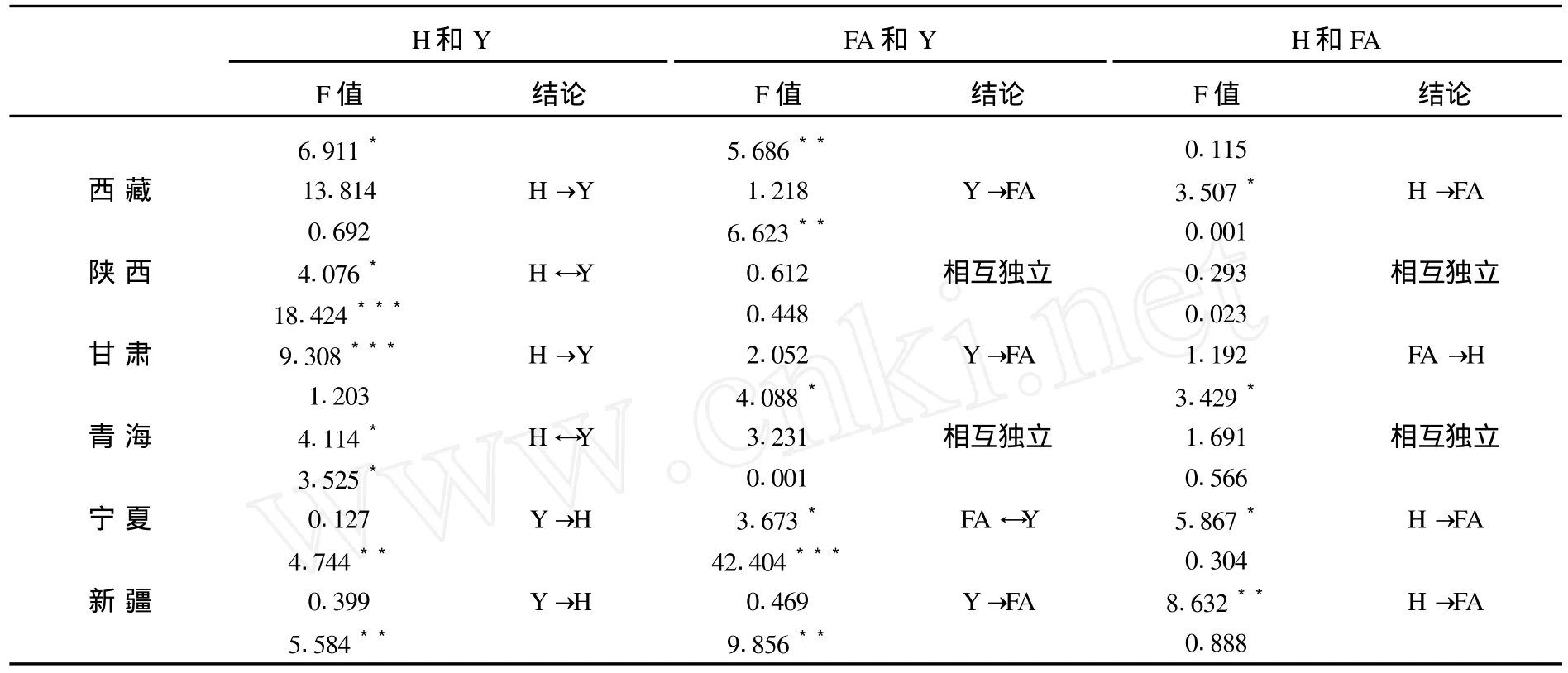

根據對各變量的平穩性檢驗的滯后階數,對各變量的相應滯后變量進行Granger因果關系檢驗,以考察各省區農業發展及相關變量的因果關系 (見表1所示)。

1.人力資本與農業發展的 Granger檢驗結果。遼等5個省區的檢驗結果是相互獨立。在京、津、蒙等省區,農業發展是農村人力資本的 Granger成因,可見這些省區農業經濟的發展是農村人力資本的先導變量,農村經濟發展有利于農村居民人力資本水平的提升。冀等15個省區驗證了農業發展的內生性。追其原因可能是我們統計的僅僅是中國整體上進入工業中期階段以來的十多年,統計期相對較短;全國各省區進入工業中期階段的時間不一致,造成不同區域人力資本對農業經濟發展的關鍵性作用體現出分異的狀態。

表1 各省 (區、市)農村戶均人口、高中文化程度比例與農業發展的Granger關系檢驗

續表

2.生育率與農業發展的Granger檢驗結果。僅吉等6省 (區、市)的戶均人口與農業發展間的關系是相互獨立的。冀等8省區呈現出農業發展是農村家庭規模減少的 Granger成因,表明農業經濟的發展是農村戶均人口變動的先導變量。其余17個省區的結果均顯示農村居民家庭人口規模是農業發展的Granger成因,證明了在我們的考察期內中國大部分省區農業發展的內生狀態。

3.人力資本與生育率的 Granger檢驗結果。人力資本與生育率的Granger檢驗結果顯示,僅在渝、滇、陜、青二者間相互獨立。京等5個省區農村家庭規模的變化是其人力資本提升的先導變量,也即生育率的下降對人力資本水平提升的顯著作用。冀等17個省區的人力資本推動農村居民家庭生育孩子的質量替代。津、皖、鄂、粵、瓊這5個省區農村地區人力資本與生育率處于良性循環中,生育率與人力資本的逆向變動機制已經形成。

三、模型設定、檢驗、篩選及模型回歸結果

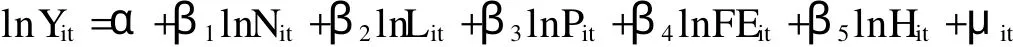

為了消除原始數據序列的異方差,本文對變量取對數形式,待估模型為:

其中,i代表截面維度;t代表時間維度。由于待估方程右端含有內生變量,造成普通最小二乘法的估計有偏且不一致①模型中解釋變量在進行普通最小二乘法估計時可能存在多重共線性,但我們并未考慮該問題,原因如下:第一,我們所選取的解釋變量均為重要的農業生產投入變量,若刪除某個變量,可能造成農業生產函數的不完整;第二,我們的重點是考察人力資本這一變量內生條件下的農業發展,且使用的估計方法為工具變量法。。待估方程是恰好識別的,因此采用工具變量法進行估計②工具變量的選取應符合與內生變量高度相關且與殘差項正交的特性,根據前面人力資本變量與家庭人口規模的Granger因果檢驗結果,我們采用家庭人口規模作為工具變量。我們省略了關于農業產出和生育率、人力資本和生育率的結構式方程。。判別估計模型究竟采用隨機效應模型還是固定效應模型,通常使用Hausman檢驗方法。分別對模型中的截面和時期為隨機效應的模型進行Hausman檢驗的結果表明:在5%的置信水平下,隨機效應優于固定效應模型③Hausman檢驗的隨機效應模型的Chi-Sq.統計值為0.0203,其相伴概率為1.0000。。

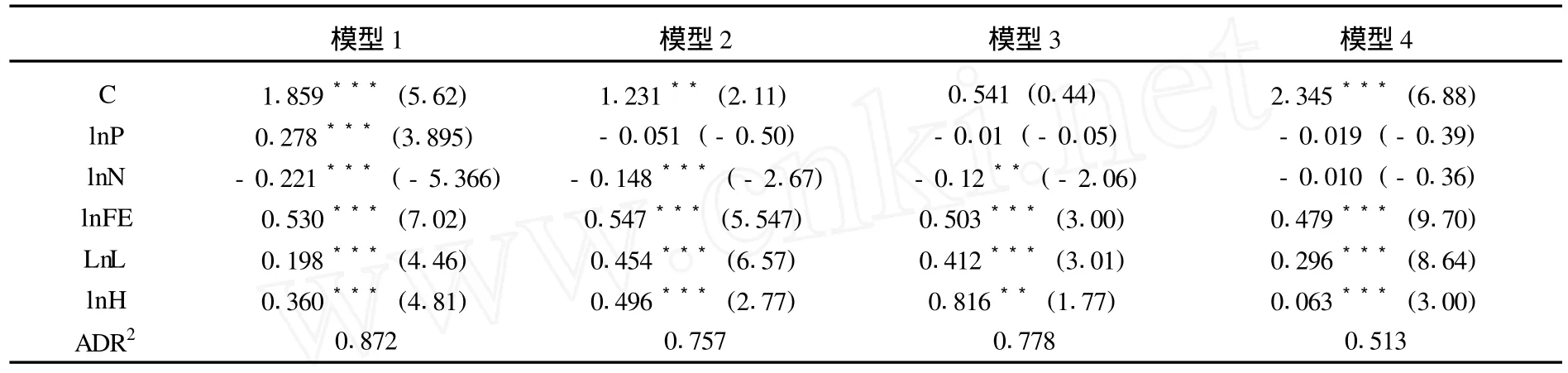

基于我們分析的是中國1995-2008年各省區的面板數據,為了減少由于截面數據造成的異方差影響,執行可行的廣義最小二乘法 (GLS)進行估計,結果見表2。其中,模型1-3為使用工具變量法的估計結果,模型4為廣義最小二乘法的隨機效應估計①模型1表示成分變異系數Swamy-Arora時期隨機效應模型,模型2表示執行模型1、并以White變異數修正法進行變異數異質性調整的截面隨機效應估計,模型3為成分變異系數Wallace-Hussain的截面隨機效應的估計。廣義最小二乘法的截面隨機效應估計結果與模型4沒有太大區別,因此表4沒有單獨列出。。

表2 1995-2008年中國農業發展面板數據回歸結果

不包含工具變量的估計結果 (見表2中模型4)顯示,在5%的顯著性水平下,化肥施用量對農業產出的彈性最大 (0.479),其次為農機動力 (0.296),人力資本的彈性系數僅為0.063,表明在不考慮人力資本內生性的時候,對農業產出的要素而言,化肥和農業機械成為農業生產中最稀缺的資源。

當使用工具變量法進行估計時,各要素投入的系數相差不大。彈性系數最小的要素為勞動力,且為負值,可見,盡管農村勞動力進行了大量轉移,但目前的農業勞動者仍存在剩余。農機動力的產出彈性多數為負,這并不一定意味著農業增長所需要的機械動力越少越好,而可能是因為農業的土地規模限制了農業機械的產出效應。化肥施用量在全部估計模型中系數都為正,且產出彈性在0.5左右,證明農業化肥施用量對農業經濟發展有較強的作用。作為常規生產要素的耕地投入,作用也很顯著,說明在進入工業化中期階段的最初十余年年,耕地資源仍是農業發展的重要保證。產出彈性系數最大的要素是人力資本,其估計值大致介于0.4-0.8之間,且其作用高度顯著,充分說明人力資本已經成為1995-2008年中國農業發展最主要的變量。使用家庭人口規模衡量的生育率作為工具變量估計農業發展的模型,凸顯了中國進入工業化中期階段以來人力資本作為農業發展的內生要素的重要效應。

四、結論及政策建議

本文使用中國1995-2008年的面板數據,將人力資本和生育率引入農業發展模型進行實證研究,分析進入工業化中期階段以后各要素對中國農業發展的影響。實證分析結果表明:中國進入工業化中期階段后的14年里,農村地區已經形成了人口量質逆向變化的良性發展態勢;考察期內大部分省區的人力資本是農業發展的先導變量。相比較使用廣義最小二乘法估計的農業發展模型,使用工具變量法后,人力資本作為農業生產的最重要的投入要素作用更為明顯。因此,我們得出與預期框架相符合的結論:在進入工業化中期階段的背景下,很大程度上,農民通過生育率的調整來促使人力資本水平的改善,同時農村人力資本水平的不斷提升成為中國農業部門發展的主要源泉。

在經濟發展進入到工業化中期階段以后,加速農業發展的政府政策的重點,應當是滿足農民家庭生育率下降而產生的不斷增長的對人力資本投資需求,實現農村地區人力資本積累率的提高和人力資本存量的增長。第一,加大對農村地區的教育和培訓投入。第二,完善農村人力資本投資市場,動員和引導社會資源向農村基礎教育投資,破除教育領域的制度性障礙。第三,進一步開放和完善勞動力市場。因為完備的勞動力市場是為人力資本正確定價的前提,只有人力資本被正確定價,對人投資的有利性才會充分顯現,從而激發農民向人力資本的投資需求。

[1]朱樂堯,周淑景.回歸農業——中國經濟超越工業化發展模式的現實選擇 (上)[M].北京:中央編譯出版社,2005.1.

[2]Schultz T.Reflectionson Investment in Man[J].Journal of Political Economy,1962,70,pp.1-8.

[3]Becker Gary S.Human Capital[M].New York:Columbia University Press,for the National Bureauof Economic Research,1964,pp.22-28.

[4]Romer P.Endogenous Technological Change[J].Journal of Political Economy,1990,(98),pp.71-102.

[5]Mankiw G.N.,Romer D.and Weil D.N.A.Contribution to the Empirics of Economic Growth[J].Quarterly Journal of Economics, 1992,(107),pp.407-437.

[6]Engelbrecht H.J.International R&D Spillovers,Human Capital and Productivity in OECD Economies:An Empirical Investigation[J]. European Economic Review,1997,(41),pp.1479-1488.

[7]郭劍雄,李志俊.勞動力選擇性轉移條件下的農業發展機制 [J].經濟研究,2009,(5):31-41.

[8]周曉,朱農.論人力資本對中國農村經濟增長的作用 [J].中國人口科學,2003,(6):17-24.

[9]李勛來,李國平,李福柱.農村人力資本陷阱:對中國農村的驗證與分析 [J].中國農村觀察,2005,(5):17-22.

[10]孫敬水,董亞娟.人力資本與農業經濟增長:基于中國農村的Panel data模型分析 [J].農業經濟問題,2006,(12):12-16.