敦煌將被沙漠吞掉?來自羅布泊前沿的生態保衛戰

2011-12-29 00:00:00胡楊

環球人文地理 2011年2期

荒廢的敦煌 河西走廊上,一切都在遠去……

在河西走廊上,敦煌是一個獨特的地理單元。

它坐落在“世界屋脊”青藏高原的北部邊緣,猶如一道天然的屏障,阻止著鳥兒的翅膀和人類前進的步伐;茫茫無涯的庫姆塔格沙漠和塔克拉瑪干沙漠,橫亙在它的西部,像是一群猛獸,灰沉沉的眼睛一直死盯著這塊晶瑩璀璨的土地;在敦煌的東面,敞開來一片百余公里的戈壁,抵達瓜州,穿越河西腹地,直指中原。

關于敦煌在絲綢之路上的地位,可以用4個要素來概括,那就是:“控制西域、制衡漠北、全陜之咽喉、邊地之大門”。但遺憾的是,由于時間的洗禮和環境的破壞,從前的那些營房,那些馬,那些充滿愁思的征人全都遠去了,巨大的荒蕪正在一步步逼近敦煌,就連那些大大小小不可計數的城堡,也全都無一例外地擱淺在了沙漠戈壁的鹽漬之中……

最讓人觸目驚心的是——由于庫姆塔格沙漠每年向著保護區東移1~4米,專家預測:用不了50年,敦煌就會被沙漠吞沒,敦煌就會成為第二個樓蘭……

廢棄的絲綢之路緬懷一個王朝的堅挺背景

漢代以來,文化和經濟的廣泛交流成就了敦煌。歷史上橫貫歐亞大陸的貿易交通線,從長安出發,迤邐而行,經過中亞、西亞直到歐洲。敦煌是咽喉要津,它深居戈壁大漠,卻敞開胸懷迎接著南來北往的商人、旅行者等,天蒼蒼、野茫茫的土地,人類文明的光芒澤被四方。

然而,戰爭的侵擾,人類的開發,卻把敦煌變為了一個疲憊的行者,一步步走到了今天。上世紀初,敦煌藏經洞的發現,使數以萬計的寶貴文物流失國外,成為國學之傷心史;本世紀剛剛曙光勃發,敦煌的生態問題就日益嚴峻地擺在面前——比如,敦煌深處的那些廢棄城堡,它們如同巨大的驚嘆號,恐怖的陰影中,覆蓋了無限的荒涼,向人們敲響了敦煌生態惡化的警鐘。

敦煌的夏天永遠是火辣辣的。綠洲的綠蔭下果實豐滿,像莫高窟唐代塑像和壁畫中華麗的女人。但是,今天的人們站在那些孤零零的烽火臺下,已很難想象,這空闊大地上的大片黃土,曾經容下過一個王朝堅挺的背影。

中華先祖的腳印早已被風沙和歲月抹平,沿著現代的柏油馬路,出敦煌西南70公里,綠洲散盡,一片亙古的荒漠橫亙在眼前——這便是開通于紀元前,喧囂忙碌了一千多年的中國古代交通要道絲綢之路,這里曾送出了無數商旅駝隊,迎來無數九死一生的將軍戍卒。它幾乎是悲涼、愁苦、思鄉、送別、歡樂、喜悅、回歸等種種復雜情感的象征。

早在漢武帝時代,張騫兩次奔波于這條道路,歷時數十年,創造了中西貿易往來和文化交流的新紀元;公元前105年、公元前100年,漢細君公主、解憂公主和她們的隨從、儀仗、陪嫁、香奩,從這里浩然西去,一股煙塵充斥著歷史的悲哀,“和親”的字樣,猶如幾滴晶瑩剔透的眼淚,掩藏于典籍的深處。

不過,當公元399年,65歲的東晉高僧法顯從這條路線越過風雪的帕米爾時,環境就已經開始惡化了:那時,塔里木盆地東南部所有的綠洲水源都已干枯,變得無法通行,隨后,意大利旅行家馬可?波羅在攀越過帕米爾高原,他的著作《馬可?波羅行記》,成為了古代中西文化交流的重要文獻,也成為了對這條絲路輝煌的最后緬懷……

陽關與玉門黃金時代與死亡的氣息

敦煌古城的西邊,屹立著詩文中著名的陽關。

對于陽關的了解,大多數人是來自一首膾炙人口的唐詩——王維的那首《送元二使安西》以及根據此詩譜成的名曲《陽關三疊》:“勸君更進一杯酒,西出陽關無故人”。

陽關,是漢武帝時設在河西走廊西端的重要關隘。魏晉時期,朝廷又在陽關置縣,這個行政規劃一直到了唐代還在繼續:玄奘西天取經,從天山南麓西入陽關回到長安,著名邊塞詩人岑參,天寶年間在安西北庭節度判官任上也曾寫道:“二年領公事,兩度過陽關”。不過,在唐代以后,陽關受風沙侵襲,已逐漸成為荒漠孤關;宋遼時期,來自西北面的沙漠不斷飄移,陽關的居民大部分選擇了東撤;元朝時,陽關便已被流沙吞沒,被人們遺忘……

現在的陽關,到處充滿了死亡的氣息:綠洲如同一個個遙遠的驛站,被沙海分割,沿途戈壁沙石、雪域冰川、高寒缺氧、干燥無水……站在沙丘上望著滾滾的凝固的沙浪,一種悲涼從心底而生:在荒涼和生命的分界線上,歷史竟是以這樣殘忍的方式,說出自己無言的警示。

相比荒廢的陽關,玉門關顯得更為慘烈,因為時隔幾千年后,人們只有通過斷簡殘片來辨認它真實的面目。

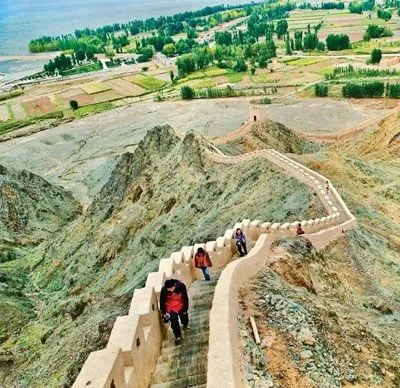

玉門關這個名字充滿了浪漫寓意:玉石西來,絲綢東去。而“春風不度”的荒涼與“古來征戰幾人回”的悲壯,也成為其最好的歷史沉淀。在漢代著名邊防體系——河西長城的拱衛下,玉門關挺拔聳立,成為漢代中原通往西域的必經關口,是敦煌這個絲綢之路總樞紐的重要開關。

戰爭時期,玉門關是大漢帝國堅固的前沿堡壘;在和平的日子,它又成為了龐大的通商口岸,負責征稅、緝私,保護商旅的人身安全。當年,玉門關下,使者“相望于道”,“馳命走驛,不絕于時月;商胡販客,日款于塞下”,各種皮膚、各色服飾穿梭于水泊深草,各種方言談論共同的話題;戰事驟起,關門幽閉,出擊的駿馬,前蹄不安地刨地,烽煙升起,金鼓敲響的一刻,仿佛空氣都凝固了……

不過,當人們見到今天的玉門關時,心情卻是悲哀的:滄海桑田,疏勒河無奈的干枯,使玉門關的形象更加接近那些凄慘的詩句。沙丘上稀疏聳立的紅柳似乎頃刻就要折斷,放眼望去,一座四方形的小城堡,矗立于東西走向的戈壁梁,南部還有大片的鹽堿沼澤地……

有人說,玉門關的興衰就是絲綢之路興衰的縮影。絲綢之路的黃金時代就是玉門關的巔峰時代,1907年-1915年,英籍匈牙利人斯坦因還先后兩次對敦煌的長城烽燧進行過考察發掘,共獲得漢代簡牘789枚,這些,都成為玉門關曾經輝煌最好的見證,不過,那些也都是過去了……