在做中教,在做中學——“實操體驗式”課堂活動教學的實踐與反思

陳詠虹

(廣州市市政職業學校,廣東 廣州 510175)

實現課堂教學的有效性,讓學生從德育課中 “苦于學、學不會、用不上”向“樂參與、能學會、用得上”轉變,這需要對傳統德育課堂教學方式進行改革。那么,改革的切入點在哪里?傳統德育課堂教學一直重視學生“動腦、動眼、動口”,卻很少關注“動手”。手是人類意識的偉大培育者,是智慧的創造者,我打算從“做”入手,嘗試讓學生進行“動手”做的課堂學習,進行“實操體驗式”課堂活動教學的實踐摸索。

一、“實操體驗式”課堂活動教學的課型與特征

“實操體驗式”活動教學課型是在“活動促發展”的思想指導下開展的課堂教學形式。教師根據教學內容、教學目標、教學對象,把課堂當作制作間,創設學生想一想、做一做、玩一玩、練一練的實操場境,讓學生動手操作,在操作中體驗感悟,在實操中發現問題、思考問題和解決問題。它打破傳統課堂教學形式:復習舊課—導入新課—教授新課—鞏固練習—布置作業,創設以活動為載體的課堂教學形式:提出問題(任務)——小組合作——動手實操—思考探究—體驗感悟。

以活動為載體的“實操體驗式”教學,其核心是“做”,教師在做中教,學生在做中學,教與學在做中實現統一。整個活動教學過程呈現自主、開放,突出實踐性和體驗性,一改過去德育課以教師為主體,師生授與受的關系,體現學生學習的主體地位;二改過去學生照抄照搬和享受現成答案,鼓勵學生積極尋找多種結果(答案);三改過去課堂上空對空地教授教材,強調學生的動手實操能力,讓學生在課堂活動實踐中發展技能,尋求創新,體驗學習樂趣,分享學習創作成果。最終目的是讓學生從“苦于學、學不會、用不上”向“樂參與、能學會、用得上”轉變。

二、“實操體驗式”課堂活動教學的實踐

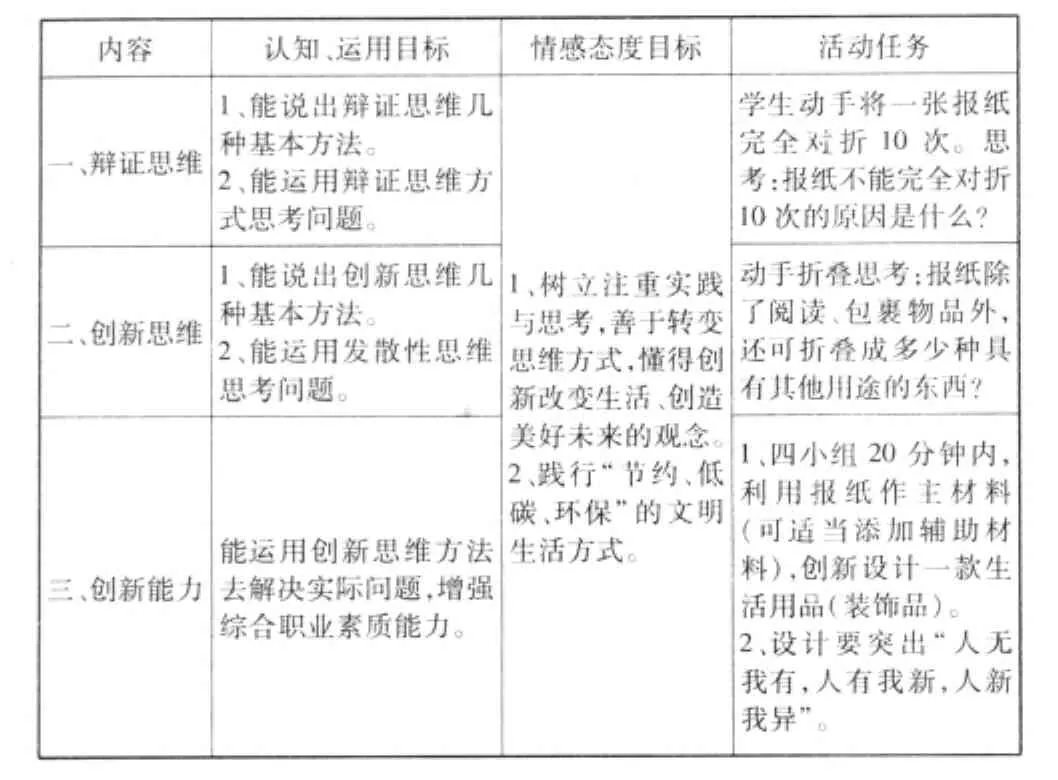

人類思維的發展與社會創新離不開生產實踐。因此,在培養學生辯證思維,提高學生創新能力的教學上,我將《報紙,如何廢物利用?》作為“實操體驗式”課堂活動教學主題,實施能讓學生動手“做”的教學,在“做”中啟發學生思維,引導學生運用辯證思維、發散思維去思考、解決問題,在“做”中認知、體驗和感悟。

?

(一)教師在做中教

1.因材(才)施教。

我任教的裝飾專業班學生,是藝術類的學生,文化基礎不是很好,思維比較活躍,反應快,喜歡表現自己,愛好美術,個別學生的畫作有一定水平,雖然平時學習態度一般,只關注自己感興趣的東西,但是,只要是感興趣的,就能積極表達自己的看法和做法。為此,我以《報紙,如何廢物利用?》作為教學主題,展開對學生創造性思維的培養、提高學生的創新能力的教學。

2.創設問題。

在“實操體驗式”課堂活動教學的導入,我運用別人動手“做”的現場畫面進行情境導入,播放一段海外教學視頻《報紙變廢為寶的故事》。菲律賓一些家庭主婦平日閑時收集大量廢舊報紙加工成環保紙手袋,由于報紙本身的文字、圖案、顏色不同,每個環保手袋都各具特色,后來被許多海外大公司看中,紛紛下單訂貨,每個報紙環保手袋的出口價格是2美元……看別人做事,引導學生明白一個生活哲理:我們要學會轉變慣性的思維方式,垃圾(廢物)只是放錯地方的資源。

3.引導遷移。

教師是主導者,強調“導”,即指導、引導,學生才是教學的主體。除了針對學生的認知水平、認知規律和心理特點來設計教學問題,引導學生進行思考外,還會對學習進行遷移,使教學過程變為學生自主學習過程,用思維教學代替單純的理論教學。例如:在講授辯證思維的基本方式(分析與綜合、具體與抽象、歸納與演繹)時,先向學生提出一個貌似簡單的問題:“一張報紙能否完全對折10次?”接著讓學生動手折疊報紙,通過“做”來證明到底是可以還是不可以。其實,這個動手折報紙的活動設計是對古時印度舍罕王重賞國際象棋發明人故事的遷移應用。教學運用遷移手法,讓學生舉一反三,運用已獲得的知識、方法,去思考解決日常生活中相類似的實際問題,學生很自然會引申出很多生活智慧故事,如《易拉罐變廢為寶的故事》、《舊衣服變廢為寶的故事》、《月餅盒變廢為寶的故事》等。

(二)學生在做中學

1.學生在做中觀察、思考,達成認知。

學生在動手折疊中觀察發現:報紙對折第1次是2頁,對折第2次是4頁,第3次是8頁,第4次是16頁,第5次32頁……顯然,頁數的遞增是有規律性的,用一個公式概括就是:2的n次方。另外,實踐告訴學生:所有500多頁書(詞典)是不可能完全對折的,如果把報紙對折9次,已是512頁。不管是生活實踐,還是思維邏輯,推斷得出,報紙要完全對折10次是不可能的(其實當對折到第7次時,已經不能再折下去)。以折疊報紙的實操活動為載體,讓學生思考報紙不能完全對折10次的原因,而學生思考分析、抽象概括、歸納演繹推理的過程本身就是辯證思維方式實際應用的過程。

2.學生在做中腦體并用,自主經歷創新探索過程,發展能力。

學生按照教師課前布置的任務,每組同學自主圍繞報紙這一元素展開構思創作。學生們收集廢舊報紙,把報紙作為主創作材料,適當添加一些輔助材料(例如:小飾物、小圖釘等),在課堂上人人動手齊參與,思量創作一款“人無我有,人有我新,人新我異”生活用品(裝飾品)。最后,獲得第一名的小組同學是利用報紙廣告版鮮艷的顏色與豐富的圖案,拼接出一幅現代抽象派的掛墻報紙裝飾畫,簡潔美觀。第二名的小組同學是利用報紙新聞版黑白分明文字,裁剪出一個特大號的環保手袋,簡約時尚。第三名的小組同學利用報紙彩色圖案與黑白文字混合搭配,折疊一個錢包,美觀實用。學生創作的作品做到了將廢物(報紙)利用與生活兩者相結合。

3.學生在做中體驗、感悟,樹立情感態度和價值觀。

動手操作的體驗讓學生大腦興奮,進一步激發了學生勞動的愿望與創作的思維。手與腦并用,除了訓練學生勞作技能外,還能在勞作活動中體驗新事物的樂趣,分享創作勞動的成果與喜悅。同時,在活動體驗中感悟到:人的思路決定以后的出路,要善于轉變慣性思維方式,善用身邊資源,我們的生活創意(新)無處不在,我們的生活可以處處充滿綠色與陽光。學生利用報紙廢物,制作出形式各異、簡潔美觀實用的生活用品(裝飾品),用自己的實際行動踐行當今社會倡導的“節約、低碳、環保”的文明生活方式。

三、對“實操體驗式”課堂活動教學的反思

(一)活動要“三貼近”

剛開始設計活動教學時, 我曾考慮到學生已有一定美術基礎,以及2010年廣州亞運會這一背景,打算讓學生設計“食在廣州”圖案標志,在課堂活動中即場手繪。但是,從交上來寥寥幾幅作品中發現,他們的平面設計水平大多還處在啟蒙階段,而大部分沒交作業的學生則反映,內容要求難度很大,超出目前他們的能力范圍。失落之余,我不得不重新考慮活動方案。后來,才有了以報紙為素材,將《報紙,如何廢物利用?》作為教學主題,讓學生利用廢舊報紙構思創作一款生活用品(裝飾品)的課堂活動教學方案。從開始設計的失敗說明:課堂活動教學的內容和要求不能脫離學生實際,而是要“貼近實際、貼近生活、貼近學生”。

(二)活動要關注過程

教學除了要重視結果、實效性外,也要關注活動過程本身,對于學生來講,活動過程比結果重要。動手實操,不是單一手的活動,而是手、眼、腦等多種器官共同參與的學習過程,是智力、技能、審美情趣的練習過程,在過程中逐漸體驗,感悟。對教師來說,活動過程是與學生共同學習的過程,學習處理課堂教學生成,學習觀察,對個別動口不動手的學生和準備不充分的小組,要及時提點和引導,不能放任自流。當整個實操過程結束時,并不意味著一切問題就迎刃而解,它只是解決了部分感性經驗的積累和思維靈感的捕捉。另外,在學生的情感態度價值觀樹立問題上,更不能一蹴而就,需要在課后對活動過程繼續拓展延伸。

(三)不能完全排斥講授式教學

實操體驗式課堂活動教學有自身的局限性:首先,課前、課堂費時較多,在一定程度上影響教師信息量的輸出;其次,操作不容易形成明確概念和觀點,會造成片面認識,學生自主活動為主,教師的干預度不易把握;最后,課后課堂活動教學的評價較主觀,難以客觀化,等等。傳統講授式教學雖然弊端不少,但是也有自身優勢:教師輸出的信息量大,有鮮明的概念觀點,因是封閉式教學,教師對課堂教學容易把控。兩種教學方式不是天然對立,實操體驗式活動中的“做”不完全排斥教師的講和傳授方法、談話的方法,而應是兩者結合,相互滲透,保持適度平衡。

總之,“實操體驗式”活動教學的“做”不單是動手實操,更是知與行的統一,學生在做中學習,在做中體驗學習樂趣,感悟創新與生活的美好,實現“苦于學、學不會、用不上”向“樂參與、能學會、用得上”的轉變,增強教學有效性。

[1]活動教學的內涵、立論基礎及其價值.中央教科所教育實驗研究中心.

[2]潘洪建,孟凡麗.活動教學原理與方法.甘肅教育出版社,2008.

[3]但武剛.動教育的理論與方法.華中師范大學出版社,2005.

[4]高慎英,劉良華.有效教學論.廣東教育出版社,2005.