別逃避!4幅圖暴露你潛在的欲望

2017-06-30 08:49:26佚名

意林 2017年12期

佚名

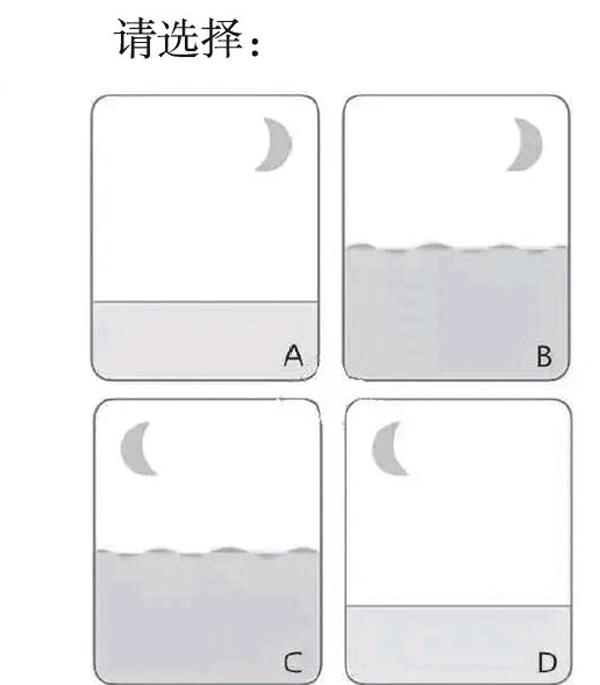

海面上升起一輪新月,你最喜歡以下四幅圖中的哪幅圖呢?

測試答案

選A圖的朋友

希望創造新事物的你擁有較強的創作欲

你熱切希望自己的志趣及現在的學習,在將來能夠有所成就,尤其希望過去浮現腦海中的種種幻想與想法能夠變成實實在在的成果。你有很強的創作欲。

選B圖的朋友

追求心靈溝通的你渴望與他人交流

你希望能夠向外界表達出自己的真實感受。你追求心靈之間的交流和情感的溝通。希望與能夠促使自己進步的人交往。說不定此時的你正鐘情于某一個人,并且非常希望接近他。

選C圖的朋友

希望破解神秘未知世界的你擁有強烈的求知欲

與現實的外部世界相比,你更關心自己頭腦中描繪的抽象世界,關心現代科學還沒有破解的謎題,為了滿足自己的求知欲,你渴望避開他人打攪,讓自己生活得安靜一些。

選D圖的朋友

追求豐富感情體驗的你渴望自己心靈得到慰藉

你很重視自己內心感情波動,十分渴望擁有豐富情感人生,想一想,你是否常常為這些感情起伏變化與復雜的內心波動而困惑,是否常覺得自己出生在這個世界上很奇妙呢?同時,你渴望受傷的心靈能夠得到他人的撫慰。

(飛花摘自騰訊星座)

猜你喜歡

科教新報(2022年12期)2022-05-23 06:34:16

今日農業(2021年14期)2021-10-14 08:35:28

中國生殖健康(2020年5期)2021-01-18 02:59:48

海峽姐妹(2020年8期)2020-08-25 09:30:18

創作(2020年3期)2020-06-28 05:52:44

北極光(2019年12期)2020-01-18 06:22:10

小太陽畫報(2019年10期)2019-11-04 02:57:59

中國生殖健康(2018年5期)2018-11-06 07:15:40

讀友·少年文學(清雅版)(2018年3期)2018-09-10 06:04:54

小說月刊(2014年1期)2014-04-23 09:00:04