老年高血壓患者血壓晨峰與頸動脈粥樣硬化及缺血性腦卒中發(fā)病的相關(guān)性

黃 紅 周 燕 李惠仙 李 燕 張 靜 馬 波 (云南省第一人民醫(yī)院內(nèi)干科,云南 昆明 650032)

血壓晨峰是指清晨清醒前后交感神經(jīng)活性迅速增強(qiáng),心率增加,血壓迅速上升的現(xiàn)象,在老年高血壓患者中血壓晨峰現(xiàn)象尤為突出。目前,臨床研究已經(jīng)證實(shí),缺血性腦卒中、心肌梗死等心腦血管事件易發(fā)生在清晨,與該時段血壓增高密切

相關(guān),獨(dú)立于24 h平均血壓〔1〕。控制血壓晨峰現(xiàn)象已成為減少高血壓患者心腦血管病發(fā)病率的新目標(biāo)。本文擬分析老年高血壓患者血壓晨峰與頸動脈硬化及缺血性腦卒中發(fā)病的關(guān)系。

1 對象與方法

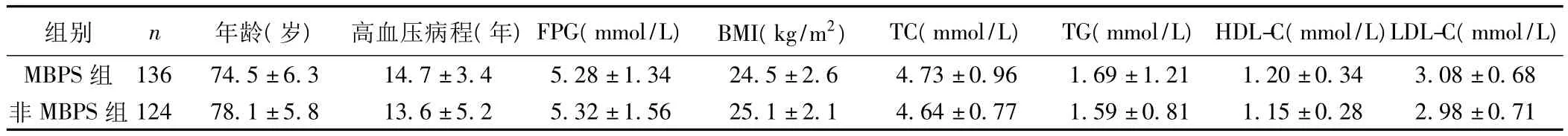

1.1 對象 入選2006年1月至2009年12月在我科住院的老年原發(fā)性高血壓患者260例,高血壓符合2005年《中國高血壓防治指南》診斷標(biāo)準(zhǔn)并排除繼發(fā)性高血壓;其中男146例,女114例,年齡 62~87〔平均(72.4±9.3)〕歲;血壓晨峰值≥23.6 mmHg的患者為晨峰組(136例),<23.6 mmHg的患者為非晨峰組(124例)〔2〕。兩組患者年齡、高血壓病程、空腹血糖(FPG)、體重指數(shù)(BMI)、甘油三酯(TG),總膽固醇(TC)、高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)差異無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05),見表1。兩組患者在高血壓分級、藥物治療、24 h平均動脈壓方面具有可比性。對入選患者進(jìn)行兩年的隨訪觀察,所有研究對象均簽署知情同意書,隨訪觀察期間不能隨便更換及停用降壓藥。缺血性腦卒中診斷符合全國第四屆腦血管病診斷標(biāo)準(zhǔn),全部病例均經(jīng)臨床及頭顱CT或MRI掃描確診。所有對象均已排除繼發(fā)性高血壓、嚴(yán)重肝腎功能不全、急性心肌梗死、肺部疾病、甲狀腺疾病及房顫、感染性心內(nèi)膜炎等引起的腦栓塞和近期用影響機(jī)體凝血和纖溶機(jī)制的藥物及外科手術(shù)和外傷史。

1.2 24 h動態(tài)血壓監(jiān)測 采用美國MedilogBXSB2815無創(chuàng)攜帶式袖帶法血壓監(jiān)測儀,將大小適合袖帶縛于受試者左臂,血壓監(jiān)測:晝間為 06:00 ~22:00,夜間為 22:00 ~06:00,晝間每30 min監(jiān)測1次,夜間1 h監(jiān)測1次,記錄分析24 h血壓數(shù)據(jù)。患者自行記錄動態(tài)血壓監(jiān)測當(dāng)日的起床及睡眠時間。血壓晨峰以收縮壓作為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn),血壓晨峰值=清晨起床后2 h平均血壓-夜間最低血壓在內(nèi)的1 h平均血壓(即最低血壓及其前后2個血壓測得值的平均值)〔3〕。血壓晨峰值≥23.6 mmHg定義為高血壓晨峰。

1.3 頸部血管彩超檢查 應(yīng)用飛利浦Iu22型彩色多普勒超聲診斷儀,探頭頻率2~11 MHz,取樣容積2~4 mm,血流與聲束夾角<60°。患者取平臥位,充分暴露頸部,頭偏向檢查對側(cè),采用縱橫兩個切面依次觀察頸總動脈分叉處、頸內(nèi)動脈和頸外動脈顱外段。二維圖像觀察頸動脈管壁內(nèi)膜,在頸動脈分叉處下方10~15 mm處測量頸動脈內(nèi)-中膜厚度(IMT);觀察頸動脈有無斑塊及斑塊性質(zhì),測量斑塊狹窄程度。診斷標(biāo)準(zhǔn):正常IMT<1.0 mm,1.0 mm≤IMT<1.2 mm診斷為內(nèi)膜增厚,IMT≥1.2 mm診斷為斑塊。根據(jù)斑塊形態(tài)及回聲分為4種類:(1)扁平斑:內(nèi)膜不光滑,增厚,局部微隆起,呈低回聲。(2)硬斑:斑塊高低不平,呈強(qiáng)回聲后伴聲影。(3)軟斑:斑塊凸向管腔,呈不同強(qiáng)度的混合回聲。(4)潰瘍型:斑塊表面不平,有時顯示壁龕,潰瘍邊緣回聲較低。扁平斑和硬斑為穩(wěn)定型斑塊,軟斑和潰瘍斑為不穩(wěn)定型斑塊,將斑塊所致頸動脈狹窄程度分為輕度狹窄(<50%)和明顯狹窄(≥50%)組。

1.4 隨訪 兩組病人隨訪2年,統(tǒng)計(jì)2年內(nèi)缺血性腦卒中的發(fā)生,缺血性腦卒中均經(jīng)臨床及頭顱CT或MRI掃描確診。

1.5 統(tǒng)計(jì)學(xué)方法 應(yīng)用SPSS13.0統(tǒng)計(jì)軟件進(jìn)行分析,計(jì)量資料以x±s表示,組間比較采用t檢驗(yàn),計(jì)數(shù)資料以百分率(%)表示,組間比較采用χ2檢驗(yàn)。

表1 兩組患者一般資料比較(x±s)

2結(jié)果

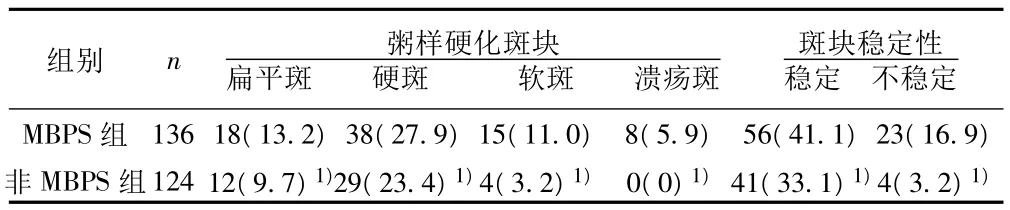

2.1 兩組患者頸動脈斑塊比較 兩組病人共檢出斑塊數(shù)120塊,其中MBPS組79塊,非 MBPS組45塊(P<0.05)。其中MBPS組不穩(wěn)定型斑塊較非MBPS組明顯增多(P<0.05)。見表2。

2.2 兩組患者頸動脈內(nèi)膜增厚、管腔狹窄、腦卒中發(fā)生率比較兩組病人的頸動脈IMT分別為MBPS組(1.0±0.15)mm,非MBPS組(0.89±0.17)mm,兩組比較差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。頸動脈粥樣硬化斑塊所致的管腔輕度狹窄(<50%)MBPS組32例(23.5%),管腔明顯狹窄(≥50%)MBPS組15例(11.0%),分別與非 MBPS組〔17例(13.7%)、6例(4.8%)〕比較有顯著性差異(P<0.05)。兩組中IMT增厚MBPS組41例(30.1%),非MBPS組21例(16.9%),差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。追蹤觀察2年內(nèi)缺血性腦卒中發(fā)生率,MBPS組13例(9.6%),非MBPS組4例(3.2%),兩組比較差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。

表2 MBPS組與非MBPS組頸動脈斑塊比較〔n(%)〕

3討論

血壓在每日中是波動的,存在血壓變異,血壓的晝夜節(jié)律在清晨最為顯著。此時,人體由睡眠狀態(tài)轉(zhuǎn)為清醒并開始活動,血壓從相對較低水平迅速上升至較高水平,這種現(xiàn)象即為血壓晨峰。以往大量的流行病學(xué)調(diào)查和臨床隨訪資料,已經(jīng)充分顯示心、腦血管病發(fā)生存在時辰規(guī)律,特別容易發(fā)生在清晨和上午,是其他時段發(fā)生率的3~4倍。現(xiàn)在認(rèn)為,血壓晨峰程度加劇與心、腦血管病高發(fā)有密切關(guān)系,并且獨(dú)立于24 h平均血壓水平。已經(jīng)有2項(xiàng)前瞻性研究結(jié)果支持這種關(guān)聯(lián)〔3〕。Kario等〔4〕對519例老年原發(fā)性高血壓患者進(jìn)行了動態(tài)血壓監(jiān)測,平均隨訪41個月。結(jié)果顯示,血壓晨峰是腦卒中的獨(dú)立危險因素,說明MBPS與缺血性腦卒中的發(fā)生密不可分。

頸動脈粥樣硬化的早期階段常作為反映全身動脈粥樣硬化程度的指標(biāo)。血管壁IMT增加與粥樣硬化斑塊目前已被公認(rèn)為預(yù)測心腦血管疾病如急性心肌梗死、缺血性腦卒中的一項(xiàng)強(qiáng)有力的預(yù)后指標(biāo)〔5〕。張?jiān)疵鞯取?〕對322例老年原發(fā)性高血壓患者研究中發(fā)現(xiàn),老年MBPS組頸總動脈和頸內(nèi)動脈內(nèi)膜增厚表明晨峰對血管內(nèi)皮可能存在有意義的損傷,是增加頸動脈粥樣硬化和腦卒中的不可忽視的危險因素。林振丹等〔7〕對115例65歲以上患者進(jìn)行研究,發(fā)現(xiàn)MBPS組與非MBPS組相比,雙側(cè)頸動脈的IMT及斑塊總檢出率明顯增高,說明老年高血壓患者血壓晨峰是頸動脈硬化的重要危險因素,積極干預(yù)有助于減少心腦血管事件的發(fā)生。進(jìn)一步證實(shí)了MBPS是缺血性腦卒中的危險因素,主要是通過影響頸動脈硬化程度及破壞斑塊穩(wěn)定性而發(fā)生作用。其可能的機(jī)制為:(1)晨峰組清晨血壓明顯升高,使血管壁剪切力和機(jī)械應(yīng)力增加,對血管內(nèi)皮及其功能的損害更嚴(yán)重。(2)血壓晨峰可影響血液黏滯度,血液黏滯度增加可導(dǎo)致血管切應(yīng)力下降及一氧化氮釋放減少,易于形成易損斑塊,使血管內(nèi)皮功能進(jìn)一步受損。(3)從夜間至清晨血壓持續(xù)升高,使靶器官長時間處于血壓高負(fù)荷狀態(tài)。(4)清晨時段血漿兒茶酚胺、血管緊張素Ⅱ等縮血管物質(zhì)分泌增加〔8〕。這些因素均會促進(jìn)動脈粥樣硬化的發(fā)生發(fā)展。血壓晨峰又會導(dǎo)致血流對血管壁切應(yīng)力的變異值增大,促使血管收縮和痙攣,觸發(fā)不穩(wěn)定斑塊的破裂,誘發(fā)心腦血管事件發(fā)生〔9〕。新近揭曉的血壓形態(tài)與血管預(yù)后(OHASAMA)研究更有力地論證了清晨高血壓的意義,該研究COX回歸分析顯示,夜間與清晨高血壓均是腦卒中的獨(dú)立預(yù)測因素,而單純清晨高血壓對腦卒中發(fā)生具有更好的預(yù)測價值,對于正在進(jìn)行降壓治療的患者尤為如此〔10〕。

1 鄭 琦,吳可貴,晉學(xué)慶.清晨高血壓對心血管事件的影響〔J〕.高血壓雜志,2004;12(5):387-9.

2 Kario K,Pickering TG,Hoshide S,et al.Morning blood pressure surge and hypertensive cerebrovascular disease:role of the alpha adrenergic sympathetic nervous system〔J〕.Am J Hypertens,2004;17(8):668-75.

3 Gosse P,Lasserre R,Minifie C,et al.Blood pressure surge on rising〔J〕.J Hypertens,2004;22(6):1113-8.

4 Kario K,Ishikava J,Pickering TG,et al.Morning hypertension:the strongest independent risk factor for stroke in elderly hypertensive patients〔J〕.Hypertens Res,2006;29(8):581-7.

5 佘傳慶,張 梅,薛 敏.頸動脈硬化斑塊及其相關(guān)因素與缺血性腦血管病的關(guān)系〔J〕.中國基層醫(yī)藥,2009;16(3):482-3.

6 張?jiān)疵鳎醮湎?原發(fā)性高血壓患者晨峰現(xiàn)象與靶器官損害〔J〕.中華高血壓雜志,2008;16(7):602-5.

7 林振丹,薛 冰,王 蕊.老年高血壓患者血壓晨峰與頸動脈硬化的關(guān)系〔J〕. 蚌埠醫(yī)學(xué)院學(xué)報,2011;36(5):490-2.

8 刁曉艷.原發(fā)性高血壓患者血尿酸、血脂與頸動脈硬化的關(guān)系〔J〕.中國基層醫(yī)藥,2008;15(9):1479-80.

9 Weber MA,F(xiàn)odera SM.Circadian variations in cardiovascular disease:chronotherapeutic approaches to the management of hypertension〔J〕.Rev Cardiovasc Med,2004;5(3):148-55.

10 Asayama K,Ohkubo T,Kikuya M,et al.Prediction of stroke by home“morning”versus“evening”blood pressure values:the Ohasama study〔J〕.Hypertension,2006;48(4):737-43.