朝鮮半島局勢重回原點?

雷志華

當地時間4月13日7時38分,朝鮮在距離遼寧邊境城市丹東不遠的西海衛星發射場,用“銀河3號”火箭將所謂“光明星3號”衛星發射升空,火箭飛行一分多鐘后爆炸解體。與之一起解體的,還有朝美今年2月29日達成的協議。對于譴責平壤的聯合國安理會4·16主席聲明,朝鮮外務省反過來予以撻伐,并稱朝鮮將繼續發射“實用衛星”。外界普遍認為,朝鮮很可能再次“以超強硬回應強硬”,進行第三次核試驗。

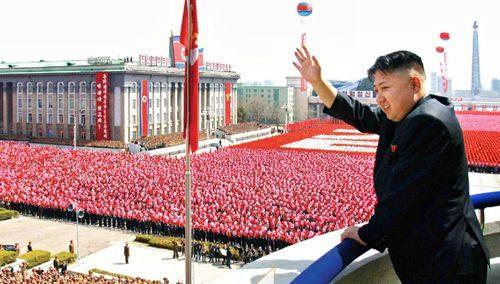

朝鮮火箭發射前兩天,朝鮮勞動黨舉行了為金正恩加冕的黨代會,后來他表示要堅持“先軍”路線,韓國則出人意料地依舊把多數執政黨人選進了國會,預示著年底總統選舉仍有可能誕生對朝強硬的領導人。經過這一輪外交折沖和政局洗牌,朝鮮半島局勢似乎回到了4個月前金正日剛去世時的情形。言行舉止刻意模仿祖父金日成的金正恩,將在朝美、朝韓對抗模式中越陷越深,還是有能力以個人決斷創造新局面?

“閏日協議”破產玄機

經過三輪高級別會談后,朝鮮與美國在2月29日(所謂“閏日”)同時宣布達成“凍結換補償”協議。根據協議,朝鮮承諾凍結導彈試射以及核試驗,允許國際原子能機構重返寧邊核設施;美國則承諾不再敵視朝鮮,并向朝鮮提供24萬噸糧食援助。隨著3月16日朝鮮宣布將在4月中旬發射衛星,“閏日協議”下的朝美關系緩和氛圍,僅僅維持了17天。

對于這個曾給半島局勢緩和帶來一線曙光的協議破產,美朝都指責對方首先“違背承諾”。從美朝公布的協議內容來看,確實沒有關于“衛星發射”的內容,而且朝鮮聲稱早在2011年7月朝美首次高級別會談中,就向美方告知了朝鮮的衛星發射計劃。

據韓國媒體報道,2月23至24日在北京舉行的第三次朝美高級別會談中,美國朝鮮政策特別代表戴維斯向朝鮮第一副外相金桂冠提到,發射衛星也違反安理會決議,并破壞美朝協議,但金桂冠對戴維斯的警告沒做回應。更奇怪的是,朝美在對外公布的協議內容中,都沒有提及后來直接導致協議夭折的衛星發射問題。由于這一重大“疏忽”,奧巴馬政府遭到共和黨的猛烈抨擊。

對大多數國家來說,發射衛星是再平常不過的事情,但背負兩個聯合國安理會制裁決議的朝鮮,發射衛星則是另一回事。“閏日協議”的誕生和夭折,個中緣由比外界想象的復雜。從目前公開的文獻資料看,“閏日協議”的誕生是現階段朝美各自的“需要”使然,而協議的夭折,則是朝美戰略對抗以及戰略互信缺失的結果。

2009年奧巴馬上臺以來,在對朝政策上強調“戰略耐心”,實質上是等待拒絕重返六方會談的朝鮮首先緩和姿態。在朝鮮看來,奧巴馬的做法與2002年布什上臺之初對朝“惡意忽視”戰略并無二致。美國國際戰略研究中心太平洋論壇總裁柯羅夫曾表示,平壤從不介意被鄙視,但無法忍受被忽視。2009年4月聯合國安理會通過譴責朝鮮發射“光明星2號”衛星的主席聲明后,朝鮮宣布永久退出六方會談。

多邊會談陷入僵局,奧巴馬政府不得不尋求朝美雙邊接觸。朝鮮在通過二輪核試達到“不被忽視”的目的后,也需要一個臺階重啟朝美對話。2009年12月,時任美國朝鮮政策特別代表博斯沃思訪問平壤,開啟了奧巴馬政府上臺以來首次朝美官方接觸。2011年7月和10月,朝美分別在印尼巴厘島和瑞士日內瓦舉行了兩次高級別會談,第三次會談因金正日去世而推遲。不過,朝美雙邊接觸并未因此中斷,金正日去世后第二天,兩國還通過“紐約渠道”商討美國對朝援助問題。

戴維斯為何在會談中警告朝鮮不要發射衛星,卻沒有在“閏日協議”中明確提出這一要求?熟悉朝美談判內幕、曾參與朝美學者間“二軌”對話的美國軍控專家杰弗雷·路易斯道出了個中緣由:戴維斯認為協議內容中提及衛星發射問題可能會使協議泡湯,他把告知朝鮮美方關于發射衛星問題的立場,等同于朝鮮對此表示認可。路易斯的解釋透露出另一個信息,即奧巴馬政府確實需要這份朝美協議。對于面臨競選連任的奧巴馬來說,能在美朝關系上取得突破,至少是穩住朝鮮,無疑會給競選加分。

對于朝鮮來說,“閏日協議”可被視為金正恩的外交成果。從衛星發射前朝鮮主動通知相關國際組織、邀請外國媒體采訪等一系列展示透明和開放的舉措來看,朝鮮確實希望將發射衛星對朝美協議的沖擊降到最低。但與“銀河3號”火箭承載的政治和戰略意義相比,朝美協議的分量顯然要輕得多。參與朝美“二軌”對話的美國學者李維亞在談到為何朝鮮不顧美國警告執意發射衛星時說,朝鮮以為即使發射衛星,兩三個月后還是可以與美國恢復對話。從這些年朝美較量的歷史和這次安理會主席聲明沒有追加對朝制裁來看,李維亞的分析的確是事實。

金正恩體制的變與不變

朝鮮“光明星3號”衛星若能發射成功,不但意味著紀念金日成誕辰100周年的活動完美收官,而且還會使金正恩接過朝鮮黨政軍權杖的程序錦上添花。無論是政治上還是經濟上,衛星發射失敗給朝鮮帶來的損失都不小。不過,至少從表面上看,這次失敗沒有給金正恩造成明顯的影響。不僅如此,衛星發射前后朝鮮政府出人意料的“危機公關”,還引發國際媒體對金正恩體制會否帶來“新氣象”的猜測。

對外界來說,火箭發射失敗這件事,遠不及朝鮮對發射失敗的主動承認所造成的驚訝程度大。據說,邀請外媒赴朝報道衛星發射正是出自金正恩的指示,這很容易讓人聯想起他留學瑞士的經歷。之前的1月16日,也就是金正日去世一個月后,美聯社被允許在朝鮮開設分社,也應當屬于這種“輿論公關”。但在4月15日紀念金日成誕辰100周年講話中,金正恩關于“先軍政治”的表述,讓“新變化”的猜測多少顯得有點牽強。當天舉行的規模空前、新式武器悉數登場的大閱兵,更像是金正恩體制蕭規曹隨的注腳。

就朝鮮現有政治體制來看,金正恩在重大的政治場合表態堅持“先軍政治”并不奇怪,甚至可以說是必需的規定動作。盡管金正恩在4月11日黨代會及4月13日最高人民會議上被推舉為勞動黨第一書記和國防委員會第一委員長,但現在說金正恩已經掌握實權還為時尚早。中共中央黨校國際戰略研究所教授張璉瑰告訴《南風窗》記者:“在正常的政治制度下,先有職后有權,沒有職務就沒有權力。但從朝鮮的情況來看,并不能以金正恩有什么職務頭銜來判斷其是否真的掌權了。目前金正恩在朝鮮的政治格局中究竟起多大作用,現在還很難說。”

張璉瑰認為,從金正恩體制確立后的人事布局來看,目前掌握實權的還是金正日時代的“老班底”,這就決定了朝鮮的對內對外政策不會發生絲毫變化。日本學者近藤大介對本刊記者表示,金正恩現在是有“權威”但缺乏“權限”,即使他有走“改革開放”道路的意愿,如果得不到朝鮮軍方的支持也很難推行。近藤大介還認為,在遭到孤立的國家,一旦“有權威卻無權限的領導人”統治國家,國家政策往往會傾向于強硬路線。

韓國民族統一研究院學者樸泂重從金正日去世前對權力交接的安排分析這個問題,他認為正是因為金正恩對朝鮮的掌控能力遠不及金正日,所以金正日在布局權力交接時重新重視一度被邊緣化的勞動黨,試圖將其打造成金正恩與朝鮮政治精英之間“分享”權力的平臺,以“分權”換取金正恩體制的穩定。從樸泂重的分析角度判斷,至少在短期內,金正恩體制的“不變”要大于“變”。

朝鮮陰影下的韓國政治

4月11日,韓國國會選舉與朝鮮勞動黨代表會議同時舉行。與金正恩被推舉為朝鮮勞動黨第一書記的毫無懸念相比,此前選情堪憂的韓國新國家黨卻“意外”獲勝,保住了國會第一大黨的地位。作為政治上的宿敵,朝韓都會在關鍵的政治時刻采取行動、施加影響,促使對方發生有利于自己的變化。不過由于眾所周知的原因,在影響對方國內政治走向方面,韓國處于天然的弱勢。朝韓政治博弈中,朝鮮領導人沒有選票壓力,但韓國選民對南北關系的感知卻會影響他們的投票意向。

“朝鮮因素永遠會影響韓國選民的選舉取向。”韓國學者李成賢表示。他認為,這次在野黨失敗的原因也在于朝鮮因素,“在韓國人因天安艦事件和延坪島炮擊事件還沒有原諒朝鮮的情況下,在野黨一些人對朝鮮展示積極的態度只會適得其反。”在感覺安全受到威脅的情況下,選民傾向于把選票投給立場強硬的黨派,這是選舉政治下的常態。朝鮮在韓國國會選舉前罵李明博“逆賊”、批樸槿惠“天生的獨裁者”,并時不時制造半島緊張氣氛,客觀上起到了幫助對朝強硬的新國家黨拉票的作用。

知名智庫“國際危機組織”去年12月發表了一份題為《變化中的韓國安全政策》的報告,深入分析了朝韓關系對韓國民意的影響。報告認為,在如何與朝鮮相處的問題上,韓國社會分歧明顯、對立尖銳。該報告以2010年延坪島炮擊事件后的一份民調為例:81.5%的受訪者對安全表示擔憂,不滿意李明博政府的表現;這些人中,屬于左派和溫和派的人大多認為政府缺乏危機管理機制,而屬于保守派的大多則認為政府對朝鮮的軍事回擊不夠強硬。

韓國2011年的一份民調顯示,50.8%的韓國人認為李明博政府應維持對朝強硬政策,主張與朝鮮對話的為43.5%。在韓國社會對朝鮮的認識分歧明顯且比例均衡的情況下,朝鮮因素對韓國政治的影響將更加微妙。不過李成賢認為,無論誰贏得年底總統選舉,韓國的對朝政策都會有相當的變化。即使屬于保守陣營的樸槿惠當選總統,也會調整對朝政策,韓國選民不會永遠支持長期與朝鮮對峙的政策。

但從近年來朝韓互動來看,朝鮮半島局勢緊張與否,更多地取決于朝鮮而非韓國。從這個意義上說,韓國的對朝政策不是影響南北關系走向的決定性因素。在張璉瑰看來,目前朝鮮需要的正是一個對朝強硬、能適度保持南北關系緊張的韓國政府。因為只有這樣才能通過外部環境的緊張,加強朝鮮內部團結,樹立金正恩的領導權威。他認為,朝鮮在韓國選舉期間制造半島緊張,就是企圖利用韓國選民對安全的擔憂,幫助主張對朝強硬的黨派獲勝。

困擾朝鮮半島的歷史循環

自2006年試射導彈招致聯合國安理會制裁以來,朝鮮與安理會之間的另類互動表現出明顯的“循環”特點。2006年7月5日朝鮮試射“大浦洞2”遠程導彈,聯合國安理會于7月15日通過1695號制裁決議;同年10月9日朝鮮進行首次核試驗,安理會在10月14日通過1718號制裁決議。2009年4月5日,朝鮮發射“光明星2號”衛星,4月13日安理會發表譴責朝鮮的主席聲明;同年5月25日朝鮮進行第二次核試驗,安理會于6月15日通過1874號決議加大對朝制裁。時隔3年后,朝鮮發射“光明星3號”衛星,安理會再次發表主席聲明。

4月17日,美軍太平洋司令洛克利爾表示,美方在密切關注朝鮮核試驗可能性,并在研究應對這些挑釁的所有可能的方法。美朝雙方的較量中,這類警告并不少見。朝鮮也一直對此具有“免疫力”,從未因美國的警告而改弦易轍。關于朝鮮是否會進行第三次核試驗的問題,張璉瑰認為,“朝鮮公開宣布自己是有核國家,在任何情況下都不會放棄核武器。既然不會放棄核武器,那么朝鮮必將繼續進行核試驗,因為僅僅兩次核試驗,對核武器技術的成熟還遠遠不夠。朝鮮核武器開發有其自身的邏輯,是否再次進行核試驗,與外界是否‘刺激無關。”

如果朝鮮進行第三次核試驗,安理會肯定會通過新的制裁決議,這也將意味著朝鮮與安理會之間的另類互動完成第三個輪回。從更長的時間維度看,朝鮮半島還上演著另一個輪回,即從對抗走向對話,然后又走向新的對抗,形成了一個走不出的怪圈。上個世紀90年代朝核危機的爆發,一度讓半島局勢走向戰爭的邊緣,那輪對抗以1994年朝美簽署《框架協議》而結束。1998年朝鮮發射“光明星1號”后,朝鮮導彈危機以及核危機交替出現,各種形式的對抗與對話輪番上演。

從朝鮮半島走不出的歷史循環中,可以看見大國博弈的身影。在這個具有地緣戰略意義的半島,利益相關的大國在不具備改變現狀的絕對優勢時,心照不宣地維持著某種微妙的平衡。在這一平衡格局中,對話無法根本解決問題,對抗也不會徹底滑向失控。但從另一個角度看,朝鮮半島對話與對抗的輪回,也是小國撬動大國的經典案例。冷戰的結束弱化了朝鮮半島的戰略價值,也沖淡了大國博弈的對抗色彩,但至今依然沒有走出冷戰陰影的小國,從微妙的平衡中尋找支點,撬動整個周邊格局,試圖以沖撞的方式突破戰略困境。