基于知識學習視角的科研機構知識創新績效差異性研究

王 輝,吳榮斌,李順才

(1.華中科技大學管理學院,湖北 武漢 430074;2.武漢船用電力推進裝置研究所,湖北 武漢 430064)

一、引言

面對全球日益加劇的科技競爭,組織科研機構和高校協同知識創新是實現知識的創新、應用與擴散,適應技術變化環境,促進科研機構發展和引領科技領域拓展的最佳策略。科研機構借助與高校的知識創新協同更新自己的能力,必須要隨時隨地吸收通過知識共享傳輸的知識,并不斷的將內部既有的知識加以重新整合,以求創新知識,形成自身的核心能力,使科研機構能夠在多變的環境中發展壯大。雖然近年來組織的合作知識創新已成為研究重點,然而以科研機構為研究對象,探討其利用外部合作的知識創新績效的研究尚為空白。綜合以上數點,我們的研究聚焦于科研機構與高校知識創新協同行為,探討科研機構吸收能力、整合能力與知識共享下的知識創新績效之間的關系。基于上述的研究背景考慮,本文從知識學習角度,探究科研機構在與高校知識共享時,其知識創新績效的差異性來源。

二、文獻綜述及研究假設

(一)知識共享下組織知識創新績效影響因素的研究

科研機構與高校間的科研合作跨越了不同的組織界面,因此科研合作過程中信息與知識的共享,對于知識創新效率是重要的關鍵所在。Nonka and Takeuchi(1995)指出,知識共享是內隱性和外顯性知識彼此之間互動的過程,不同知識互動的結果就產生了知識的創新[1]。科研機構借助與大學的科研合作,在知識共享的氛圍中不斷需求研究方法及研究成果的突破。這種突破正是基于將內外部科技資源與自身能力進行最佳配置,以及維持合作組織與外部環境相適應,進而不斷地知識儲備、創造、應用與傳播。

從資源基礎觀出發,知識創新所需的科技資源可從內部產生,也可從外部獲得,關鍵在于科研機構能否有效地整合所需的資源,這樣就涉及兩項知識學習能力:外部吸收能力和內部整合能力[2]。科研機構通過持續吸收高校的知識資源,可以增加知識存量,進而提高其創造新知識的潛力[3]。此外,科研機構為了提升企業利用外部資源的效率,必須在內部的資源整合方式上做出改變,以適應動態化發展的技術環境。所以,科研機構必須有良好的外部知識吸收能力和內部知識整合機制,才能擴展延伸其所須的資源能力,達成與高校的知識創新協同效應。

(二)知識學習中的吸收和整合能力

Cohen and Levinthal 提出組織吸收能力包括三方面內容:對組織外部新信息價值的認知識別能力、對有價值的組織外部新信息的理解與消化能力、應用有價值的組織外部新信息于商品化過程的能力[4]。這三種能力是依次遞進的,對組織的要求越來越高。Zahra and George 認為吸收能力是組織借助獲取、消化、轉化及利用知識,產生動態的組織創新潛能,此四種能力構成了吸收能力,其中知識的識別、消化為潛在能力,知識的轉換、運用為實現能力[5]。深入分析可以發現,外部知識的轉換、運用時針對于內化后的知識的整合,不應包含于對外部知識吸收能力的范疇。因此,組織吸收能力,主要包含識別及獲取能力。

組織內部整合能力是維持組織發展的內部動力所在。Zahra and George 提出的吸收能力構成中的轉化、應用能力,實質上已是組織內部知識整合的范疇。Nonaka and Takeuchi 認為,組織知識的創造,是一螺旋的過程,其過程不斷有內隱化、外顯化、結合及社會化的知識轉換活動,即四種知識轉化模式[1]。這四種模式的交互運作,可使知識不斷地整合與重組,進而與從中突現與創造出知識的良性循環過程[6],因此可以用這四種知識轉化能力來衡量知識整合能力。

(三)研究假設

科研機構的吸收能力代表了其吸收外部知識的能力,通過強有力的識別和獲取外部知識為其所用,不僅增加了其知識存量,而且新舊知識體系的融會更產生了技術機會,增大了科研機構知識創造的潛力,因此可以認為科研機構的外部知識吸收能力,是科研機構獲得并善用組織外部知識進而使其具創新能力的一項關鍵影響因素[7]。Zahra 和George(2002)、Jansen(2005)等的研究也均指出吸收能力會對組織的創新績效帶來積極影響[5,8]。因此,根據以上文獻,本文提出兩者之間的關系假設:

H1:科研機構外部知識吸收能力對其知識創新績效有顯著正向影響。

在動態化發展的技術環境中,科研機構除了積極地持續吸收外部知識外,更重要的是將自己的知識存量轉化到科技創新中去,或者應用于科研方法、設備的改善中去,而此種知識整合能力主要決定于科研機構能否有效收集信息并有效地在個人、群體、組織以及組織間進行知識的分享與擴散。知識整合的本質是內隱性與外顯性知識的社會互動重新組合、不斷拓展的過程,科研機構通過內化、外化、結合與社會化四種轉化模式的交互運作,使其知識體系不斷地整合重組,進而發生知識創造的螺旋式發展[1]。因此,根據以上推理,提出兩者之間的關系假設:

H2:科研機構知識整合能力對其知識創新具有顯正向著影響。

三、量表設計與問卷調查

(一)問卷設計與變量測量

本研究所使用的問卷,是參照相關文獻的研究整合設計的。由于相關的文獻探討,研究對象多限于企業,對科研機構并不太適用,因此結合科研機構的特點對問題的提法及陳述方式做了適當調整,使問卷更加適用于分析科研組織狀況。本問卷共分為吸收能力、整合能力、知識創新績效三部分,使用Likert 5 級量表法進行測量。

知識吸收能力通過識別能力和獲取能力測量,識別能力采用Cohen 和Levinthal 的測量方法[4],而獲取能力則采用Zahra 和George(2002)的測量方法[5];知識整合過程包括內化(外顯到內隱)、外化(內隱到外顯)、結合(外顯到外顯)、社會化(內隱到內隱)四種模式,整合能力采用Becerra-Fernandez and Sabherwal(2001)的測量方法[6];科研機構借助與高校的科研合作達成的知識創新績效,可從成果創新、過程創新、管理創新三方面衡量。因為眾多研究對知識創新績效的衡量多限于企業,測量項并不適合科研機構,因此本研究針對研究對象特點,整合了張振剛和陳蕾(2003)[9]、蔣日富等(2007)[10]學者的研究,設計了科研機構知識創新績效的測量量表。量表參見表1(表1 為經過效度檢驗后的量表)。

(二)研究對象與資料收集

本研究依托國家級軟科學項目,以湖北、河南等省市的從事自然科學研究的研究院和研究所為主體調研對象,針對其與高校的科研合作如何提升知識創新績效的問題展開調研。本研究問卷的發放對象為各科研院所的負責人。調研方式主要是問卷和訪談,一般通過郵寄或傳真方式請科研院所的主要負責人填寫問卷,并以各種形式催收,與個別成功合作典型進行深入訪談和集體座談。共計發放240 份問卷,回收212 份,回收率達到88.33%,扣除無效問卷23 份后,共回收189 份,有效回收率達到78.75%。調研樣本中合作模式以科研合作協議模式為主,共計162 家,占85.71%,實驗室(所)共建模式27 家,僅占14.29%。

四、實證分析與結果

針對調研問卷,本研究運用信度與效度分析及結構方程模型檢驗與評價的計量研究方法進行數據分析與假設驗證。

(一)信度與效度分析

針對每個潛變量的測量量表進行信度及效度的檢驗。運用內部一致性系數Cronbach α 系數分析,結果顯示知識識別能力、獲取能力、內化能力、外化能力、結合能力、社會化能力、成果創新、過程創新及管理創新的信度值均大于0.7[11],符合標準;各潛變量的測量項均由理論分析及過去文獻修訂發展而來,故具有相當的內容效度;采用因子分析法對測量變量的各測項進行檢驗,按照因子負荷大于0.6 的原則[11],精簡測項。再對精簡后的測量項進行因子分析,各測項的負荷均大于0.6,表明各測項的結構效度很高,見表1 所示。

(二)路徑分析

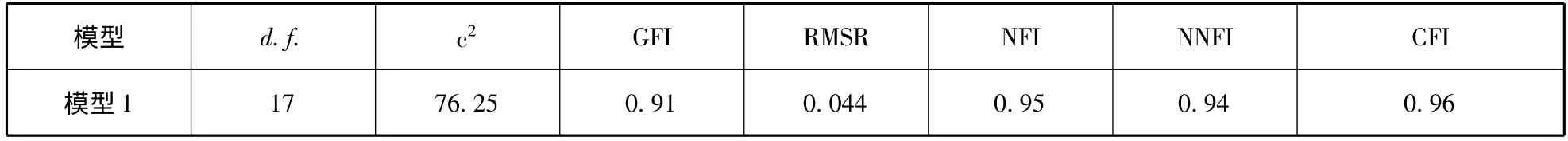

首先,檢驗本研究中吸收能力、整合能力對知識創新的影響假設,以理論模型對各潛變量之間的關系進行多變量分析(模型1),如圖1 所示。在路徑分析之前,使用LIRSEL8.7 統計軟件對模型做擬合度檢驗,擬合度指標如表2 所示。由表2 可知,模型1 的各項評價指標均達到要求,故表明該模型能夠較好地反映各變量之間的相互關系。由圖1 可知,科研機構的吸收能力和整合能力對其與大學的知識創新績效具有積極的影響(路徑系數分別為0.43**,0.39**),即科研機構在與高校合作科研的狀態下,科研機構的外部知識吸收能力和內部知識整合能力越高,其借助知識共享達成的知識創新協同效應越高,H1 和H2 均得到支持。

表2 模型1 評價結果

(三)協同模式的模型比較分析

其次,為了進一步分析不同知識創新協同模式下吸收能力、整合能力對知識創新的影響的差異性,按照協同模式類型做路徑分析的匯總,檢驗科研合作協議模式和實驗室(所)共建模式的模型擬合度,并深入分析兩種模式下各變量相互關系的差異性。

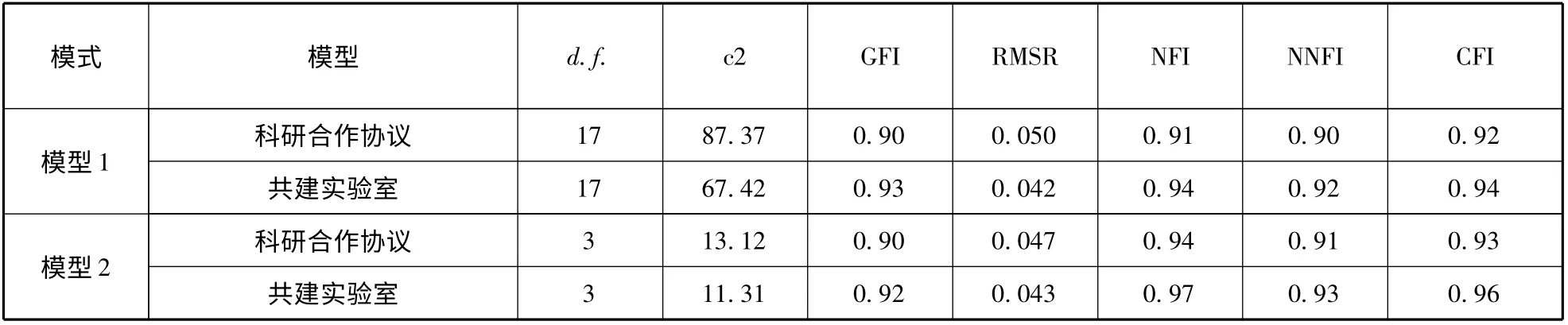

(1)協同模式模型擬合度比較

科研合作協議模式和共建實驗室(所)下的模型的擬合度指標如表3 所示。從整體上看,各種模式下的擬合度指標均達標準,顯示模型的擬合度良好。其中模型1 用以分析吸收能力、整合能力和知識創新績效之間的關系,模型2 用以深入討論這些變量的各個維度之間的相互影響關系。

表3 不同協同模式下模型評價結果

(2)不同知識創新協同模式的模型路徑比較分析

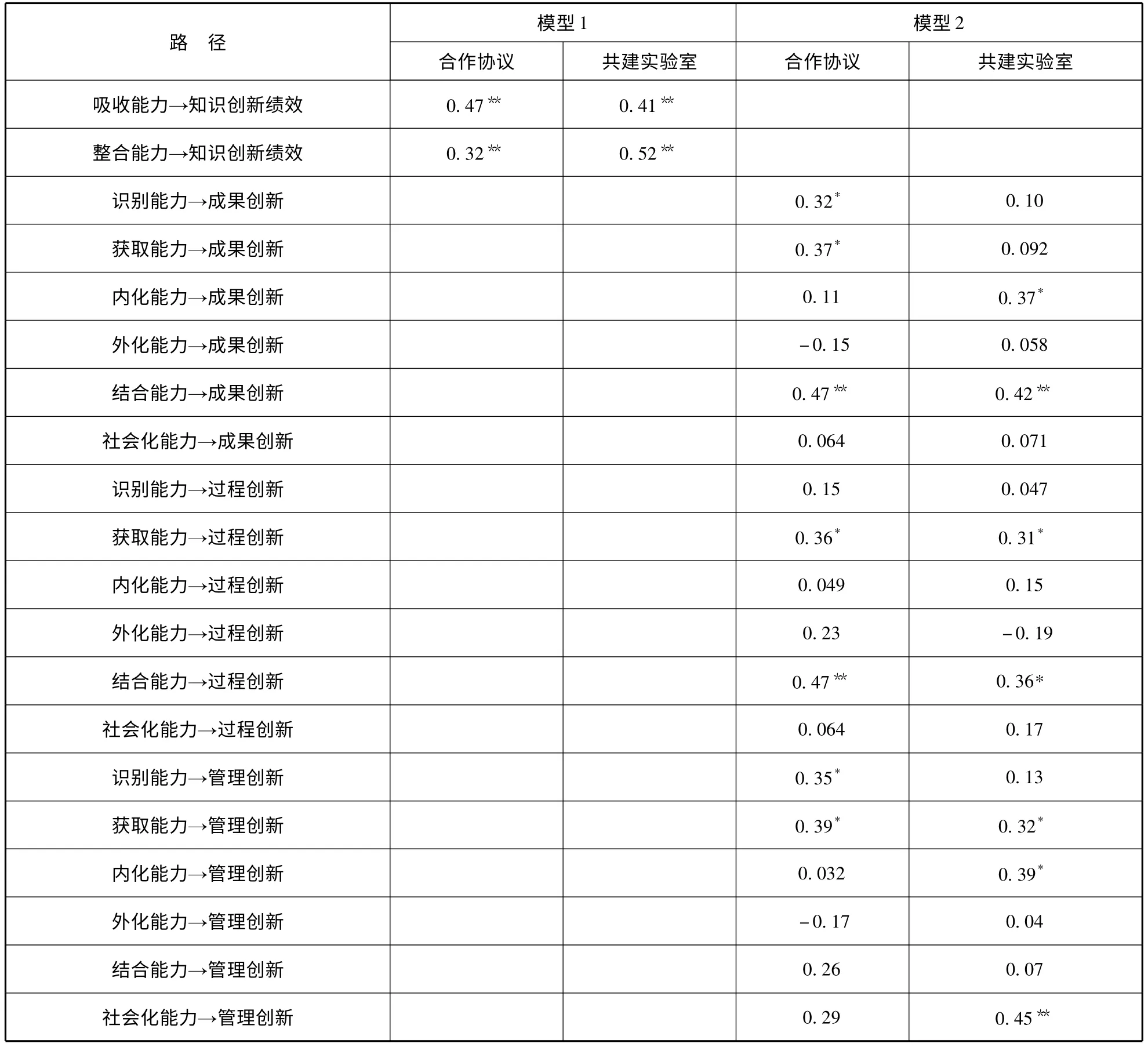

為了進一步分析各知識協同模式下吸收能力、整合能力對知識創新績效的影響,以及各測量變量間的關系,將各協同模式下的路徑系數整理如表4 所示。

首先,比較兩種模式下潛變量吸收能力、整合能力及知識創新之間的關系差別。科研合作協議模式和共建實驗室模式下吸收能力和整合能力是影響知識創新績效的顯著因素。在較為松散的合作下對科研機構識別、獲取知識的能力要求較高,而知識整合則需要內外部知識的交融、知識的轉化,更適于在一個實體中進行,所以,合作協議模式下知識吸收能力的影響力較強,共建實驗室模式下知識整合能力的影響較強。

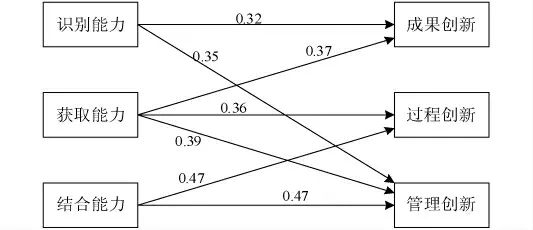

圖2 合作協議模式下測量變量間路徑關系(模型2)

圖3 共建實驗室模式下測量變量間路徑關系(模型2)

其次,比較兩種模式下科研機構的吸收能力、整合能力及知識創新的各維度之間關系的差異性:

——吸收能力維度對知識創新維度的影響

吸收能力維度對成果創新的影響。由表3 可知,僅有科研合作協議模式下具有顯著的正向影響(路徑系數:0.23*,0.37*)。原因在于共建實體狀態下合作伙伴的實力一般相當,并且知識完全共享,知識可以輕易地得以吸收和獲取,而協議模式下合作較為松散,在激烈的外部環境中合作方的相互學習尤為重要,因此科研合作協議模式下較為顯著。

吸收能力維度對過程創新的影響。兩種模式下知識識別能力對過程創新無顯著的影響,原因可能是科研流程及方法更多地需要組織內部的指導而改進;知識獲取能力對過程創新均有顯著影響(路徑系數:0.36* ,0.31*),而且合作協議模式較共建實驗室模式下影響力更大,原因在于合作協議模式下獲取伙伴知識,必須加強人員學習培訓或具備完備的獲取外部知識流程,才能提高自己的科研流程或方法,而共建實驗室模式的伙伴知識獲取容易,項目合作也不是急進式的,故伙伴知識的獲取對過程創新的影響相對合作協議模式較弱。

表4 不同協同模式下各變量間路徑系數

吸收能力維度對管理創新的影響。僅在合作協議模式下識別能力對管理創新有顯著影響,原因在于通過項目合作識別并使用知識對人員素質要求較高,故對人力資源發展及人才培養有更強的影響;獲取能力對兩種模式均有顯著的影響(路徑系數:0.39* ,0.32*),且前者的影響力更高,原因在于科研合作模式下通過科研投資及教育培訓使得員工的知識獲取能力提升,而共建實驗室模式的知識充分共享,知識獲取行為較為保守,故知識獲取對管理創新的影響科研合作模式較共建實驗室模式更強。

——知識整合能力維度對知識創新維度的影響

整合能力維度對成果創新的影響。整合能力中僅有知識結合能力對兩個模式均有顯著影響(路徑系數:0.47**,0.42**),原因在于各種協同模式下跨組織的知識整合必須依賴網絡或共建的數據庫才能有效地將知識的內外部知識完全結合將組織內部知識完全結合,而且在知識交流整合方面,項目合作協議模式較共建實驗室模式更依賴于網絡及數據庫,合作協議模式的影響更強;而內化能力僅在共建實驗室模式下有顯著影響(路徑系數:0.37*),原因是在共建實體中,員工知識的網絡嵌入性很強,知識的整合轉化依賴于社會網絡進行,故共建實體模式下知識內化能力對成果創新有積極作用。

知識整合能力維度對過程創新的影響。整合能力中僅有知識結合能力在兩種模式下均有顯著影響(路徑系數:0.47**,0.36*),原因在于科研合作協議和共建實驗室模式中科研方法的改善,設備使用效率的提高,必須依賴于完備的網絡或數據庫的構建,且前者對其的依賴性更強。

知識整合能力維度對管理創新的影響。僅在共建實驗室模式下,知識的內化及社會化能力對管理創新有顯著影響(路徑系數:0.39 * ,0.45**),原因在于在共建實驗室模式下,通過合作伙伴間密切的工作互動,知識在員工網絡中儲備及結合的量與質應有顯著的提高,特別是對員工的知識體系完備化,人才梯隊的合理化有積極地影響。

五、結論與啟示

本文分析了知識共享下科研機構的知識吸收能力、整合能力對其知識創新績效的影響,并對兩種主要的知識創新協同模式下這些變量間的關系進行探討,明確了科研機構在與高校科研合作過程中的知識創新績效的差異性來源。相關研究結論及啟示如下:

(1)科研機構的知識吸收能力、整合能力對知識創新績效有積極的促進作用。要使科研機構借助與高校的科研合作達到良好的知識創新績效,就必須擁有有利于知識創新的知識吸收能力和知識整合能力。例如科研機構必須投入較高的教育訓練經費,構建有利于知識流通的計算機網絡及共享數據庫,推動知識管理的組織制度(如多樣化的工作激發研究人員創新),進而加強科研機構的知識吸收能力和整合能力,使科研機構能夠借助與高校的科研合作,最大程度地激發知識創新的潛力。

(2)不同知識創新協同模式下,吸收能力、整合能力對知識創新的影響具有差異性。分析結果顯示,在科研合作協議模式下,吸收能力的影響較強,且對于外部知識吸收,識別、獲取能力對知識創新均有影響,對于內部知識整合,則僅有結合能力對成果創新、過程創新有影響。因此,科研合作協議模式下科研機構通過培訓提升吸收能力可帶來良好的創新效果;通過構建完備的網絡及知識庫,提升技術成果和過程創新的效果。

分析結果也顯示,在共建實驗室模式下,對外部知識吸收、知識獲取能力的影響更強,對過程創新及管理創新有顯著影響;對于內部知識整合,內化、結合能力對成果及過程創新有影響,內化、社會化能力對管理創新有影響。因此,共建實驗室模式應是專長領域相似,能力互補的強強聯合,重視學術交流,共同構建開放式的合作與科學試驗平臺,以提升成果和過程創新效果;采取“依托與融合”的組織管理模式,在科研、人才培養,技術轉讓,獎金分配等方面保持一定的獨立性,通過建設實驗室內部的信息共享的知識網絡,在實驗室內部進行“自我超越——改善心智模式——建立共同愿景——團隊學習——系統思考”的流程,通過內部修煉,發展成長為一個“學習型組織”,以提高管理創新效果。

(3)研究還表明,共建實驗室模式對知識創新有更為顯著的影響,是更有效率的科研機構與高校知識創新協同模式。因此,科研機構和高校可以更多地通過聯合共建實驗室來發揮知識創新的協同效應,培養和凝聚人才隊伍,形成領先的研究和創新平臺。

[1]Nonaka,I.,and Takeuchi,H.The Knowledge-creating Company:How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation[M].New York:Oxford University Press,1995.

[2]Samaddar,S.,and Kadiyala,S.S.An Analysis of Interorganizational Resource Sharing Decisions in Collaborative Knowledge Creation[J].European Journal of Operational Research,2006,170(1):192-210.

[3]Soekijad,M.,and Andriessen,E.Conditions for Knowledge Sharing in Competitive Alliances [J].European Management Journal,2003,21(5):578-587.

[4]Cohen,W.M.,and Levinthal,D.A.Absorptive Capacity:A New Perspective on Learning and Innovation[J].Administrative Science Quarterly,1990,35(1):128-152.

[5]Zahra,S.A.,and George,G.Absorptive Capacity:A review,Reconceptualization,and Extension [J].Academy of Management Review,2002,27(2):185-203.

[6]Becerra-Fernandez I.,and Sabherwal,R.Organizational Knowledge Management:A Contingency Perspective[J].Journal of Management Information Systems,2001,18(1):23-56.

[7]Todorova,G.,and B.Durisin.Absorptive Capacity:Valuing a Concept Utilization [J].Academy of Management Review.2007,32(3):774-786.

[8]Jansen,J.J.,et al.Managing Potential and Realized Absorptive Capacity:How Do Organizational Antecedents Matters?[J].Academy of Management Journal,2005,48(6):999-1015.

[9]張振剛,陳蕾.知識型企業吸收能力的識別和發展研究[J].科技進步與對策,2003,(5):18-20.

[10]蔣日富等.科研團隊知識創新績效影響要素研究——基于我國國立科研機構的調查分析[J].科學學研究,2007,25(2):18-20.

[11]邱皓政,林碧芳.結構方程模型的原理與應用[M].北京:中國輕工業出版社,2009.