炎琥寧聯合利巴韋林治療手足口病120例療效分析

黃惠清

手足口病是兒科常見的一種急性傳染病,由腸病毒引起,主要表現為發熱、手、足、口腔部位皰疹,多見于5歲以下嬰幼兒。近幾年,我國發病率顯著升高。我院應用炎琥寧聯合利巴韋林治療小兒手足口病療效顯著,現報道如下。

資料與方法

1.一般資料選擇2010年1月~2011年12月我院收治的手足口病患兒120例,均符合《手足口病診療指南(2008年版)》[1]和第7版《實用兒科學》診斷標準[2]。年齡5月~7歲,5歲以下居多,所有患兒均有不同程度發熱及手、足、肛周皰疹樣皮疹、口腔皰疹或潰瘍。隨機分為兩組,對照組60例,男31例,女29例;治療組60例,男28例,女32例,兩組在性別、年齡、病程及臨床表現等方面差異無統計學意義。

2.治療方法兩組患兒均予退熱、酌情使用抗生素、口腔及皮膚護理等相同的對癥處理。對照組給予利巴韋林10~15mg/(kg·d)加入葡萄糖液中靜滴,每日1次;治療組在對照組的基礎上予炎琥寧10 mg/(kg·d)加入葡萄糖液中靜滴,每日1次。療程均為5天。

3.療效判斷標準治愈:體溫正常,口腔皰疹或潰瘍愈合,手、足、肛周皮疹消退;好轉:體溫正常或下降,口腔皰疹或潰瘍好轉,手、足、肛周皮疹減少;無效:體溫無下降,口腔皰疹或潰瘍、手、足及肛周皮疹無變化,甚至加重。

結果

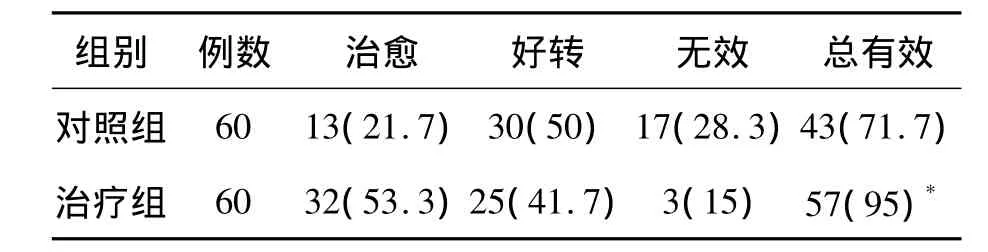

兩組總有效率比較差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組療效比較[例(%)]

討論

手足口病(HFMD)是1957年在新西蘭首次發現的一種新型傳染病,主是由腸道柯薩奇病毒A16型及腸病毒71刑引起的一種以手、足部皮膚皮疹及口腔炎癥為特征的疾病。它是全球性傳染病[3]。全年散發,以5~8月份的夏季為流行高峰。該病傳染性強,傳播途徑復雜,短時間內可在幼兒園、學校及社區等人口密集地區暴發流行。各年齡組均可發病,以5歲以下小兒發病率最高。潛伏期2~6天,常突然發病,主要表現為發熱,口腔皰疹或潰瘍,手、足及臀部出現皰疹。本病絕大多數預后良好,屬于自限性疾病,但也有少數病例可出現腦膜炎、腦炎、肺水腫及循環衰竭等并發癥,甚至死亡,死亡多由EV71感染引起,致死原因主要為腦干腦炎及神經源性肺水腫。

目前手足口病還沒有特效治療,臨床上除了一般對癥支持療法外,主要予抗病毒治療。利巴韋林是廣譜抗病毒藥,在細胞內被腺苷激酶酸化形成單磷酸,干擾肌苷酸脫氫酶活性影響鳥苷酸合成,從而阻斷DNA病毒復制,但其對病毒腺苷激酶依賴性太強,易產生耐藥性[4],并可引起骨髓抑制、白細胞減少等不良反應,使其臨床療效受到限制。炎琥寧粉劑是穿心蓮提取物,主要成分為脫水穿心蓮內酯琥珀酸半酯鉀鈉鹽,其具有較強的解熱、鎮靜作用,退熱作用迅速并可維持4小時;具有促進中性粒細胞的吞噬功能,抑制病毒RNA、DNA的合成,對腸道及多種呼吸道病毒有一定滅活作用;能明顯促進腎上腺皮質功能增加機體對病原體感染的應激能力;能抑制早期毛細血管通透性的增高與炎性滲出和水腫,有助于減少皮膚黏膜皮疹、促進潰瘍愈合。

本組病例采用炎琥寧聯合利巴韋林治療手足口病,利用利巴韋林抑制病毒復制,炎琥寧解熱、抗病毒、促進腎上腺皮質功能及促進皮疹、潰瘍愈合作用,二者協同作用,臨床療效高于單用利巴韋林,縮短病程,減少并發癥發生,經濟、安全,值得臨床推廣使用。

1 中華人民共和國衛生部.手足口病診療指南(2008年版)[S].2008.

2 胡亞美,江載芳.諸福棠實用兒科學[M].第7版,北京:人民衛生出版社,2005:806-808.

3 秦桂云,張紅英.炎琥寧聯合利巴韋林治療小兒手足口病療效觀察[J].中國誤診學雜志,2011,11(15):3644-3645.

4 唐金華.利巴韋林聯合炎琥寧治療手足口病60例療效觀察[J].現代醫藥衛生,2009,25(20):3046-3047.