老年肝硬化患者營養狀況及其相關因素

周喜云 (平頂山市第一人民醫院營養科,河南 平頂山 467099)

老年肝硬化患者營養狀況及其相關因素

周喜云 (平頂山市第一人民醫院營養科,河南 平頂山 467099)

目的 評價并分析老年肝硬化病人營養狀況與各臨床相關因素的相關性。方法 通過主觀全面評估及營養風險篩查方法對肝硬化病人實施評估及篩查,對老年組和非老年組營養不良及營養風險發生率進行對比,分析老年肝硬化患者營養狀況同住院時間、Child等級、并發癥及與臨床相關因素的相關性。結果 老年組營養不良及營養風險發生率均明顯高于非老年組(P<0.05);老年組營養不良者及營養風險者平均住院時間均明顯長于無營養不良及無營養風險病人(P<0.05);老年組Child A及C級人數少于非老年組(P<0.05);老年組患者與非老年患者體質量、體質量指數、上臂圍、三頭肌皮脂厚度、尿素氮、肌酐、谷丙轉氨酶、谷草轉氨酶均無明顯差異(P>0.05)。結論 老年肝硬化病人發生營養不良及存在營養風險的發生率顯著上升,住院時間顯著延長;在對原發病進行治療的同時,應提供合理的營養支持。

肝硬化;營養狀況;營養不良;營養風險

肝硬化病人因營養不良造成不良結局的營養風險備受醫學界所關注。肝硬化病人大多存在營養不良現象,而出現營養不良進一步加重肝功能損傷,同時對疾病預后帶來不良影響〔1〕,加之病人器官功能減退、各種社會心理因素及多種急慢性疾病所帶來的影響,使住院老年病人營養不良問題日益突出〔2〕。本文研究老年肝硬化患者營養狀況同住院時間、Child等級、并發癥及與臨床相關因素的相關性。

1 資料與方法

1.1 一般資料 2008年7月至2011年7月我院符合肝硬化診斷標準〔3〕的肝硬化病人202例。男124例,女78例,男女比為1.6∶1;年齡21~83〔平均(57.7±14.9)〕歲;Child A 級 61例,B級99例和 C級42例;病程0.8~373〔平均(45.53±7.34)〕個月。病毒性肝炎后肝硬化92例,隱源性肝硬化35例,酒精性肝硬化26例,原發性膽汁性肝硬化22例,乙肝合并酒精性肝硬化14例,自身免疫性肝硬化8例,血吸蟲感染肝硬化3例,巴-希綜合征2例。根據其年齡分成老年組(≥60歲)98例及非老年組(<60歲)104例,二組在基礎資料的比較中無明顯差別,具有可比性。

1.2 資料分析 編制肝硬化病人臨床資料調查統計表,記錄一般人口學資料、臨床表現、人體測量學指標及其他輔助檢查項目,通過主觀全面營養評價法(SGA)及歐洲營養風險篩查(NRS-2002)兩種方法〔4〕對滿足標準的病人實施營養狀況評估及營養風險篩查,對兩組肝硬化病人營養不良及營養風險發生率行對比分析,研究老年肝硬化營養狀況同住院時間、Child等級、并發癥及與臨床相關因素的相關性。

1.3 營養評估 SGA共8項:①近期體質量降低程度;②飲食改變;③生理功能;④消化道臨床癥狀;⑤體液平衡;⑥營養需求改變;⑦皮脂消耗;⑧肌肉消耗。評估共有3個等級:營養良好A級,輕中度營養不良B級,重度營養不良C級。具體評估標準:以上8項中5項及以上為C或B級者可分別被評估為重或中度營養不良。NRS-2002方法:①入院時營養情況;②是否>70歲;③近期體質量改變情況;④膳食攝入情況;⑤原發病對其營養狀況產生的影響。NRS-2002總分=各項目的評分總和,≥3分存在營養風險,<3分無營養風險〔5〕。

1.4 統計學處理 采用SPSS17.5軟件,計量資料用±s表示,進行t檢驗,計數數據采用百分比形式,進行χ2檢驗。

2 結果

2.1 肝硬化病人營養不良與營養風險發生情況 202例患者中營養不良64例(31.68%),有營養風險111例(54.95%)。老年組營養不良〔39例(39.80%)〕和營養風險發生率〔65例(66.33%)〕均明顯高于非老年組〔25例(24.04%)、46例(43.40%)〕(χ2=8.75,P=0.018 2;χ2=7.69,P=0.020 1)。

2.2 老年肝硬化病人營養不良及營養風險與住院時間相關性老年肝硬化病人平均住院(14.91±11.25)d,其中有營養不良者平均住院(17.52±14.20)d,營養風險者(16.62±12.56)d,明顯長于無營養不良及無營養風險者〔(12.75±7.32)d與(12.12±8.24)d〕(P<0.05)。

2.3 老年肝硬化病人營養不良、營養風險與并發癥及Child分級相關性 老年組營養不良39例,Child A級7例、B級25例、C級7例;營養風險65例,Child A級15例、B級41例、C級9例,隨著肝功能損傷程度加重,營養不良及營養風險發生率也隨之上升,但差異不顯著(χ2=0.523、0.331,P >0.05)。老年組肝硬化Child A級25例,B級62例,C級11例;非老年組肝硬化Child A級36例,B級37例,C級31例,老年組Child A及C級人數少于非老年組(P<0.05)。老年組發生并發癥〔70例(71.2%)〕與非老年組〔66例(63.4%)〕無顯著差異(P>0.05)。老年組營養不良者主要并發癥發生率為76.4%,有營養風險者主要并發癥發生率為67.3%,兩者與無營養不良(43.7%)及無營養風險(78.6%)者相比,無明顯差異(χ2=1.101、0.034,P >0.05)。

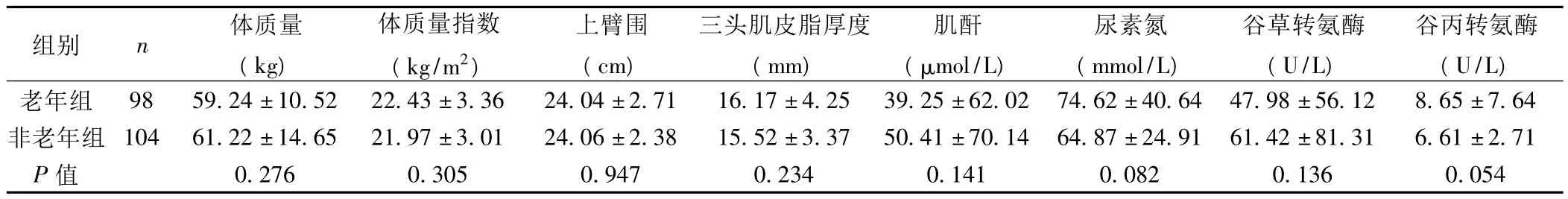

2.4 老年組與非老年組肝硬化病人臨床相關因素比較 老年組與非老年組肝硬化病人在體質量、體質量指數、上臂圍、三頭肌皮脂厚度、尿素氮、肌酐、谷丙轉氨酶、谷草轉氨酶的表達差別均不顯著(P>0.05),見表1。

表1 兩組臨床相關因素比較(±s)

表1 兩組臨床相關因素比較(±s)

組別 n 體質量(kg)體質量指數(kg/m2)上臂圍(cm)三頭肌皮脂厚度(mm)肌酐(μmol/L)尿素氮(mmol/L)谷草轉氨酶(U/L)谷丙轉氨酶(U/L)65±7.64非老年組 104 61.22±14.65 21.97±3.01 24.06±2.38 15.52±3.37 50.41±70.14 64.87±24.91 61.42±81.31 6.61±2.71 P值 0.276 0.305 0.947 0.234 0.141 0.082 0.136 0.054老年組 98 59.24±10.52 22.43±3.36 24.04±2.71 16.17±4.25 39.25±62.02 74.62±40.64 47.98±56.12 8.

3 討論

肝硬化患者均存在不同的營養不良狀態,其主要原因與機體攝入與能量消耗平衡被破壞有關。肝硬化患者能量攝入不足的主要原因有:①食欲不振致營養物質攝入減少、營養吸收不良;②肝硬化患者能量代謝及營養物質氧化發生明顯變化。也有研究顯示肝功能減退引發食欲不振、消化及吸收功能異常、進食后出現飽脹、能量代謝紊亂,甚至發生各種并發癥而限制蛋白質、脂類及鈉鹽攝取而出現營養不良〔6〕。當今評估患者營養狀態的指標較多,如體重、飲食改變、消化道癥狀、皮下脂肪及肌肉減少等綜合指標,但是上述指標并不全面。而SGA評價肝硬化患者營養狀態,將血常規、血生化、肝纖維化指標、腫瘤標志物、血凝功能、微量元素、尿常規及人體測量學指標相結合,因此評價更客觀準確。本研究結果提示要更加關注老年肝硬化患者營養狀態。老年人營養狀態低下,與機體的吸收功能及并發癥等因素有關,也與發病過程中表現出的機體的退行性病變相關。應給老年肝硬化病人提供合理的營養支持,不僅能減輕肝功能損害,還能提高機體免疫力,提高生活質量,延長生存期。

1 郭迎迎,褚燕君.營養風險篩查2002對肝硬化患者營養評估的可行性探討〔J〕.河南醫學研究,2011;20(1):58-60.

2 蔣朱明,陳 偉,朱賽楠,等.我國東中西部大城市三甲醫院營養不良(不足)營養風險發生率及營養支持應用狀況調查〔J〕.中國臨床營養雜志,2008;16(6):335-7.

3 黃 蕾,張繼紅,李公任.心血管內科老年住院患者營養風險篩查分析及與住院時間的關系研究〔J〕.中國全科醫學,2011;11(4):1185-7.

4 奧曲肽協作組.國產與進口奧曲肽治療肝硬化食管胃底靜脈曲張出血的多中心隨機雙盲臨床研究〔J〕.中華消化雜志,2009;25(8):492.

5 張彥亮,曾 娟,單志偉,等.氯沙坦聯合心得安預防肝硬化上消化道出血的臨床研究〔J〕.中國醫藥指南,2011;10(35):356-7.

6 匡大鵬.奧曲肽聯合普萘洛爾治療肝硬化上消化道出血及其對血流動力學的影響〔J〕.山東醫藥,2011;4(44):96-7.

R445

A

1005-9202(2012)16-3500-02;

10.3969/j.issn.1005-9202.2012.16.071

周喜云(1964-),女,主治醫師,主要從事營養學研究。

〔2011-09-17收稿 2011-12-09修回〕

(編輯 袁左鳴/張 慧)