小劑量胰島素治療早產兒高血糖癥27例療效觀察

王淑珍, 王宏磊, 張連英

高血糖癥在早產兒尤其是極低出生體重兒中非常普遍。持續高水平血糖與病情危重呈正相關。危重兒、早產兒、低及極低出生體重兒出現高血糖主要與激素應激性胰島素抵抗效應及炎性細胞因子的作用有關,且早產兒對輸入的葡萄糖反應不靈敏,胰島素的活性較差,葡萄糖清除率較低,故易出現高血糖[1]。高血糖對機體組織器官影響是多方面的,是危重兒病情嚴重程度的顯著標志。大多數臨床醫生采用限糖治療,但限糖治療又會影響早產兒的熱卡所需,從而影響其生長發育。近年來早產兒的糖代謝問題已引起臨床醫生的重視,為了解應用胰島素有效控制血糖水平是否能夠改善早產兒的預后,減少并發癥,本院對收治的106例早產兒進行了監測,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 2010-02/2011-02河南省安陽市婦幼保健院NICU病房收治106例早產兒,胎齡28~34周42例,~37周64例,為確保早產兒有足夠的熱卡所需,葡萄糖的輸入速度由6~8mg/(kg·h)漸增加至10~12mg/(kg·h)。106例患兒中血糖升高54例,其中胎齡28~34周42例,~37周12例;年齡<3d38例,3~7d12例,>7d4例;新生兒肺透明膜病13例,新生兒肺炎30例,新生兒窒息18例,新生兒硬腫癥11例,顱內出血8例,小于胎齡兒13例。將其按隨機數字表法分為觀察組和對照組各27例。觀察組中男10例,女17例;胎齡28~34周5例,~37周22例。對照組中男12例,女15例;胎齡28~34周7例,~37周20例。兩組嬰兒性別、胎齡比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準 血糖≥7.0mmol/L者診斷為新生兒高血糖癥[1]。

1.3 納入標準 (1)符合高血糖癥診斷標準;(2)堅持治療超過3d的患兒;(3)家長知情同意。

1.4 排除標準 孕母糖尿病、糖尿病家族史及肝病病史者。

1.5 方法

1.5.1 監測方法 采用美國強生公司生產的ONE TOUCH BASIC血糖儀及配套試劑進行外周血微量血糖監測,入院后未輸液前即刻給予血糖監測,部位為足跟,由專人操作每6~8h1次,嚴重高血糖者1~2h1次,直到血糖維持在正常高值(5~7mmol/L)為止。

1.5.2 治療方法 在治療原發病的同時,對照組采取限糖的方法,輸入糖速逐漸控制在4mg/(kg·min)以下。觀察組在不降低糖速10~12mg/(kg·h)的前提下應用小劑量普通胰島素控制血糖,胰島素初始劑量為0.02U/(kg·h)持續泵入,繼續監測血糖,根據血糖值調整胰島素的應用劑量,最高劑量達0.25U/(kg·h)。當血糖降至<10.1mmol/L降低胰島素的劑量,血糖降至<7.1mmol/L時停用胰島素,兩組患兒均未禁食。

1.6 觀察指標 各組2d內血糖恢復正常的比例,以及出現低血糖、血糖反跳的比例。有明顯血糖異常的患兒應對頭顱進行密切檢測。

1.7 統計學方法 采用SPSS 10.0軟件。計量資料采用t檢驗,計數資料采用χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

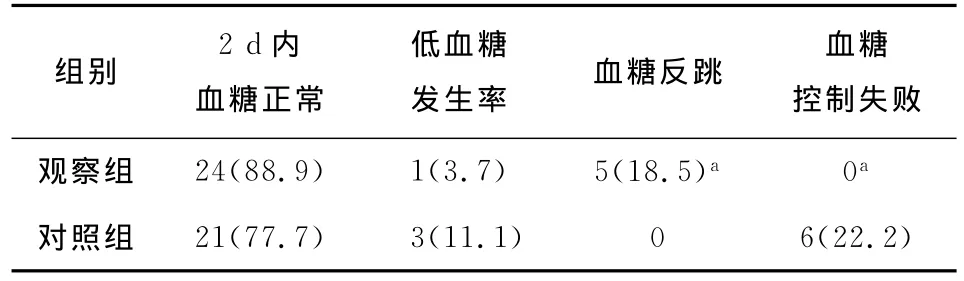

2.1 血糖控制情況 見表1。

表1 兩組患兒血糖控制情況比較[n(%),n=27]

表1結果顯示,兩組患兒住院2d內血糖恢復正常率及低血糖發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05);但在血糖反跳及血糖控制失敗方面差異有統計學意義(P<0.05)。

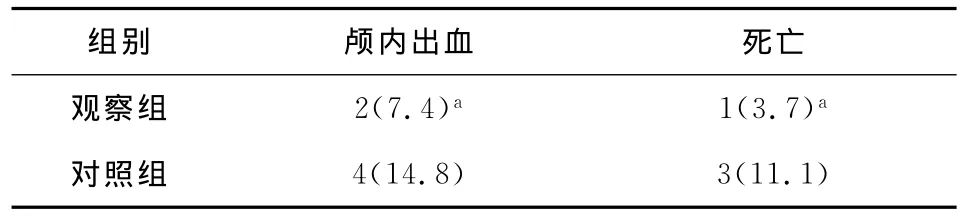

2.2 轉歸 見表2。

表2 顱內出血及死亡[n(%),n=27]

表2結果顯示,兩組顱內出血發生率及死亡率差異均有統計學意義(P<0.05),表明觀察組患兒顱內出血發生率、死亡率低。

2.3 生長發育情況 觀察組平均恢復出生體質量所需時間為(7.8±1.5)d,對照組為(12.4±1.7)d,兩組比較差異有統計學意義(t=6.239,P<0.01);觀察組平均生長速率為(17.2±0.8)g/(kg·d),對照組為(14.3±1.0)g/(kg·d),兩組比較差異有統計學意義(t=3.251,P<0.01)。表明觀察組恢復出生體質量快,患兒生長發育良好。

3 討論

葡萄糖是大腦代謝的主要能量來源。應激狀態下如窒息、感染或寒冷機體神經內分泌系統被激活,血中兒茶酚氨、高血糖素及皮質醇等分解代謝性激素的分泌異常增多,使血糖增高。高血糖的危害是機體分解代謝增加,導致負氮平衡;內環境紊亂,滲透性脫水,水電解質紊亂及酸堿平衡失調。高血糖影響紅細胞生成,有潛在的溶血作用導致貧血;還可引起神經軸突功能障礙和退化,從而影響大腦功能。

早產兒、低及極低出生體重兒、小于胎齡兒缺乏成人所具有的Staub-Traugott效應(即重復輸入葡萄糖后血糖水平遞降和葡萄糖的消失率加快),與胰島素β細胞功能不完善,對輸入的葡萄糖反應不靈敏和胰島素的活性較差有關,因而葡萄糖清除率較低則易發生高血糖。胎齡、體質量、生后日齡越小,此特點越明顯[1]。也有資料顯示,足月兒與早產兒的高血糖、低血糖構成不同,早產兒更易發生低血糖,而足月兒則更易發生高血糖。這主要與早產兒體內糖原和脂肪貯存不足,出生后各種原因造成耗糖過多,加上早產兒可能存在喂養困難、能量供應不足等因素有關。因此,對早產兒也要高度警惕低血糖的發生[2]。多數學者認為,新生兒血糖低于2.2mmol/L診斷為新生兒低血糖[3]。到目前為止,低血糖癥狀的出現和低血糖腦損傷發生時,血糖的閥值是多少尚無統一意見,但嚴重的低血糖及低血糖持續時間過長,可以導致新生兒腦病和永久性腦損傷已得到公認[4]。故加強早產兒的血糖監測,及時發現、診斷及治療,才能降低腦損害和死亡的發生率。當血糖下降至10.0~11.1mmol/L時,及時減量應用胰島素,直至血糖降至<7mmol/L停用,避免發生低血糖所造成的腦損傷。

本研究針對早產兒,當葡萄糖的輸入速度由6~8mg/(kg·h)漸增加至10~12mg/(kg·h)時,部分早產兒發生了高血糖,為了保證早產兒能得到足夠的熱卡,在維持糖速不變的前提下應用胰島素降低血糖。結果顯示,應用胰島素組血糖能較早維持在正常范圍,并能明顯降低病死率,且發生低血糖的風險小,亦能保持患兒足夠的熱卡所需,使其體質量增長滿意。這與陳麗萍等[5]報道一致。本研究發現血糖嚴格控制在4.0~6.0mmol/L,并不能降低病死率,相反,由于應激性高血糖的發生,急于降低血糖,反而容易發生低血糖,甚至出現嚴重的并發癥。這與倫艷榮[6]的觀點一致。因此,不同的重癥患兒應采取不同的降糖目標,而且降糖要平穩進行,切不可急于嚴格控制血糖。

綜上所述,在治療早產兒高血糖癥時,靜脈使用胰島素效果顯著,治療過程中應定期監測血糖,最佳的血糖控制方案既要能很好的控制血糖,又要能防止低血糖的發生。血糖下降至10.0~11.1mmol/L時及時減停胰島素較為安全,可避免發生低血糖所造成腦損傷。

[1] 邵肖梅,葉鴻瑁,丘小汕.實用新生兒學[M].4版.北京:人民衛生出版社,2011:761-762.

[2] 成麗琴,馬國全.新生兒血糖異常39例分析[J].中國誤診學雜志,2006,6(3):560.

[3] 張巍.新生兒低血糖癥[J].中國新生兒科雜志,2007,22(5):296-297.

[4] 毛健,陳麗英,富建華,等.新生兒低血糖腦損傷的臨床研究[J].中華兒科雜志,2007,45(7):518-522.

[5] 陳麗萍,何玲,盧文青,等.危重新生兒高血糖癥胰島素水平分析及治療探討[J].實用臨床醫學雜志,2008,9(8):85.

[6] 倫艷榮.胰島素控制血糖水平在危重癥患者中的應用研究[J].山西醫藥雜志,2010,12(39):12.