鶴崗盆地煤層氣資源潛力分析

王世輝 王有智 許承武 譚寶德 李 佳

(中國石油大慶油田有限責任公司勘探開發研究院,黑龍江 1637121)

1 概況

鶴崗盆地位于黑龍江省小興安嶺東麓與三江平原的接壤處,呈近南北向分布,北起四方山菜地,南至阿凌達河,西臨永利-蔬圓一帶,東迄新華-圓頭山一線,南北長約100km,東西寬約28km。鶴崗盆地煤炭資源開發較早,由北到南依次為石頭廟子、興山、新一、鳥山、南山、大陸、富力、峻德、新華等10個礦區,工業儲量16×108t,可采儲量 8×108t。

2 煤層氣勘探開發現狀

隨著美國煤層氣勘探理論和開發技術的不斷突破,帶動了世界上30多個重要產煤國的煤層氣研究與發展。1989年聯合國環保署援助項目“中國煤層氣資源開發”的實施,正式拉開了我國煤層氣地面開發研究的序幕。通過與美國煤層氣成功開發煤層氣盆地的類比,鶴崗盆地成為重要的煤層氣勘探區之一。

鶴崗地區對礦井瓦斯的商業利用價值認識較早,1984年開始使用抽放瓦斯作為優質燃料,1992年開始進入居民實用階段至今。但是目前,僅在南山礦實現了瓦斯抽放綜合利用。

鶴崗盆地煤層氣勘探始于1998年,中聯煤層氣公司、黑龍江省計委、鶴崗礦務局、黑龍江省煤管局、鶴崗市政府5個單位聯合,在峻德、興安地區施工了兩口煤層氣參數井兼生產試驗井 (HE-01、HE-02)。2002年,中聯煤層氣公司、黑龍江計委、黑龍江省煤田地質局在南山、新一、鳥山區進行勘探,部署了4口煤層氣參數井兼生產試驗井(鶴參3、鶴參4、鶴參5、鶴參6),先期施工了一口參數井 (鶴參3)。2009年,中聯煤層氣公司在新一地區施工了一口試驗井,對該井進行排采試驗,日產氣量達到1400m3/d。大慶油田在新一礦和鳥山礦施工三口煤層氣評價井。

隨著盆地評價的深入,對鶴崗盆地資源前景有了較為統一的認識,研究認為南山、新一和鳥山礦區為今后進行勘探開發的重點,但由于成藏條件較為復雜,對勘探工作是一個不小的挑戰。

3 成藏條件分析

3.1 構造特征

針對國內煤層氣成藏的特點,目前對煤層氣的研究重點主要集中在后期賦存條件的研究,構造演化是核心問題。構造與煤層氣從生到儲每一個環節有著密切的關系。因此,正確認識煤田區域構造特征是分析煤層氣資源賦存規律的基礎。

3.1.1 區域構造特征

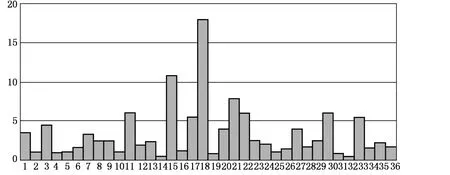

圖1 鶴崗盆地城子河組煤層平均厚度統計直方圖

鶴崗盆地位于佳木斯地塊的西北部,盆地西緣為南北走向的牡丹江斷裂,盆地東南邊界為依蘭~伊通斷裂。盆地基底主要由前古生界麻山群、黑龍江群深變質巖系及元古代混合花崗巖、華力西期花崗巖等共同組成。

3.1.2 煤田區構造特征

鶴崗煤田為一走向近南北,向東傾斜的單斜構造,傾角15°~35°。受基底剛性的影響,盆地內褶皺作用較微弱,斷裂構造十分發育,以正斷裂為主,可分成南北向、東西向、北北東向、北東向、北東東向、北西向和北北西向多組。斷裂數量多、期次多,相互截切、交織在一起,造成斷裂構造格局復雜化。

張性斷層的開放性不利于煤層氣的保存。由于受到拉張作用,斷面附近由于構造應力釋放而成為低壓區,煤層中吸附甲烷大量解析,從斷面逸散,對煤層氣藏起到破壞作用。

3.2 含煤地層特征

3.2.1 煤層厚度

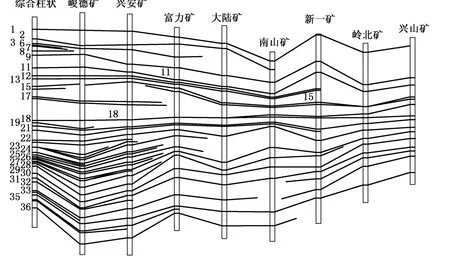

鶴崗煤田主要含煤地層為下白堊統城子河組,共發育40余層煤,其中可采及局部可采煤層36層,主要可采煤層包括 3#、11#、15#、17#、18#、21#、22#、30#、33#9個煤層 (圖 1),其中主力煤層為11#、15#和18#煤層 (圖2)。

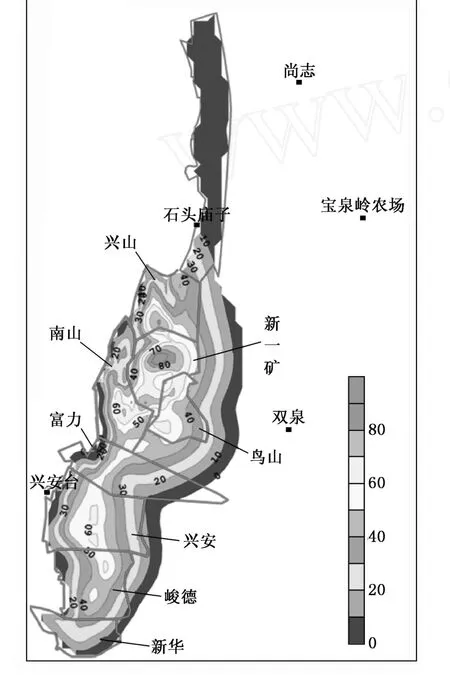

從全區煤層發育情況來看,煤層厚度大連續性好,具備良好的資源潛力。整體上以新一礦為中心向南、向北逐漸變薄,其中煤層厚度大于60m的主要分布在新一、南山和鳥山礦,興安、峻德礦的只在局部地區發育 (圖3)。鶴煤1井揭示的煤層累計厚度達到116.8m,單層最大厚度為26m,3m以上的煤層為11層,新一礦顯示出較好的勘探前景。

圖2 鶴崗盆地主采煤層剖面對比分布圖

圖3 鶴崗盆地煤層累計厚度分布圖

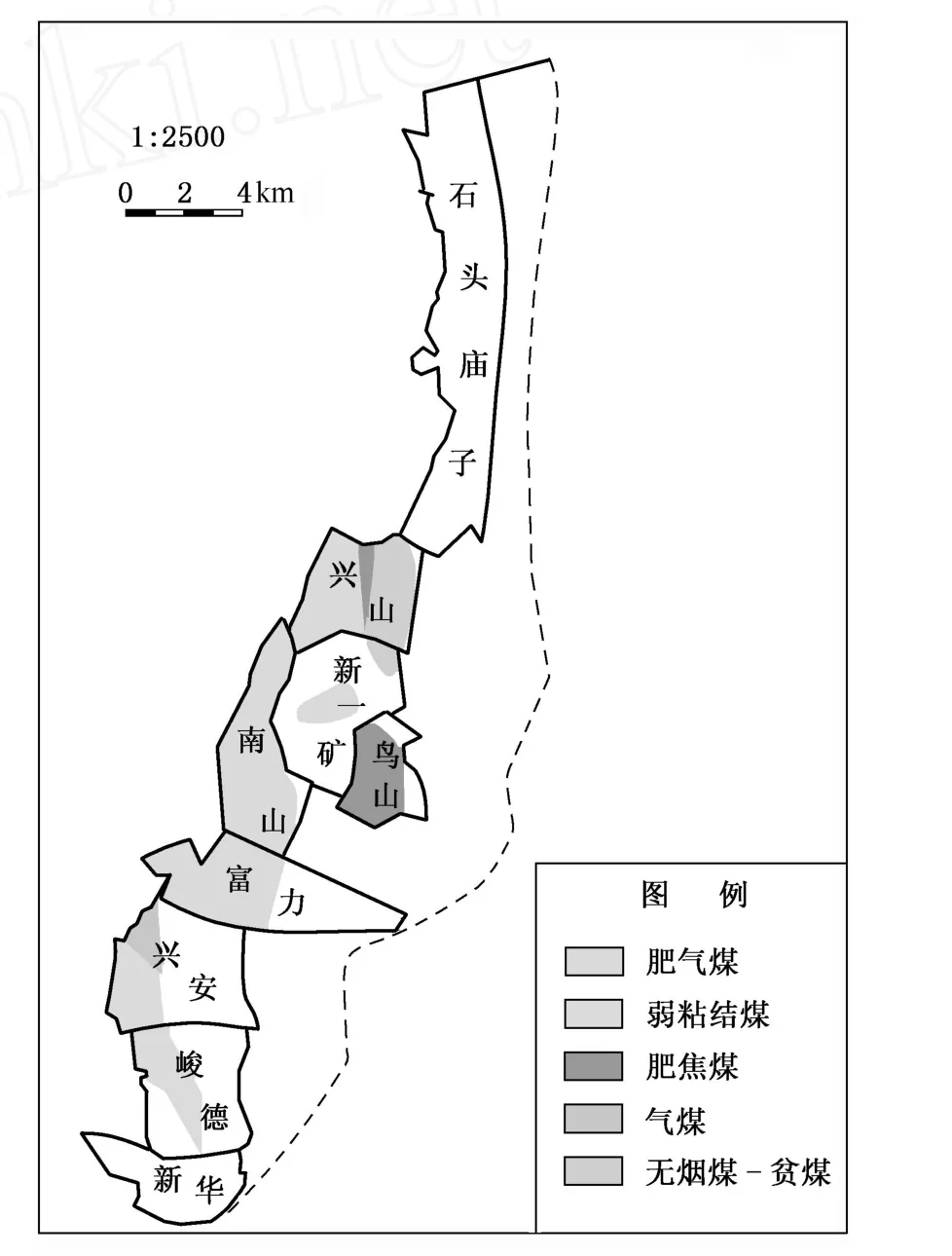

圖4 鶴崗盆地11#寬層煤階分布圖

3.2.2 煤層埋深

鶴崗盆地煤層在西緣埋藏較淺,甚至出露地表,向東部逐漸加深,但煤層厚度變薄。依據煤田鉆井資料和鶴煤1井揭示的煤層情況,煤層最大埋深為在1000m以淺,依據地震解釋推測其最大埋深可達2000m。鶴崗盆地主力煤層埋藏在800m以淺,深度適中,利于煤層氣的勘探開發[5]。

3.2.3 煤階

相同地質條件下,通常認為煤層含氣量隨煤的變質程度增大而升高。鶴崗煤田以低-中等變質的氣煤、肥煤為主,煤階由西向東隨埋藏深度的增加煤的變質程度增大;由于燕山期巖漿巖的侵入,使煤層發生了熱接觸變質作用,使得煤的變質程度由南向北煤質逐漸增高。峻德、興安礦區以氣煤和長焰煤為主,中部的富力、南山、新一礦為肥煤,鳥山區變為焦煤,興山礦東部分布有貧煤和無煙煤(圖4)。因此,鶴崗盆地煤層含氣量北部高于南部,東部高于西部。

3.3 煤層含氣量

通過分析HE-01、HE-02井的測試結果,發現各煤層含氣量均較低。HE-01井含氣量為1.14~2.41m3/t,平均為2.3m3/t。HE-02井煤層含氣量較高,1.06~5.01m3/t。

從鶴煤1井的測試結果上看,煤層氣含量較高,鶴煤1井共解析樣品23個,含氣量基本大于2m3/t。620~654m井段的含氣量都在5m3/t以上,最高可達8.34m3/t,甲烷濃度在80%以上,已經達到工業標準。

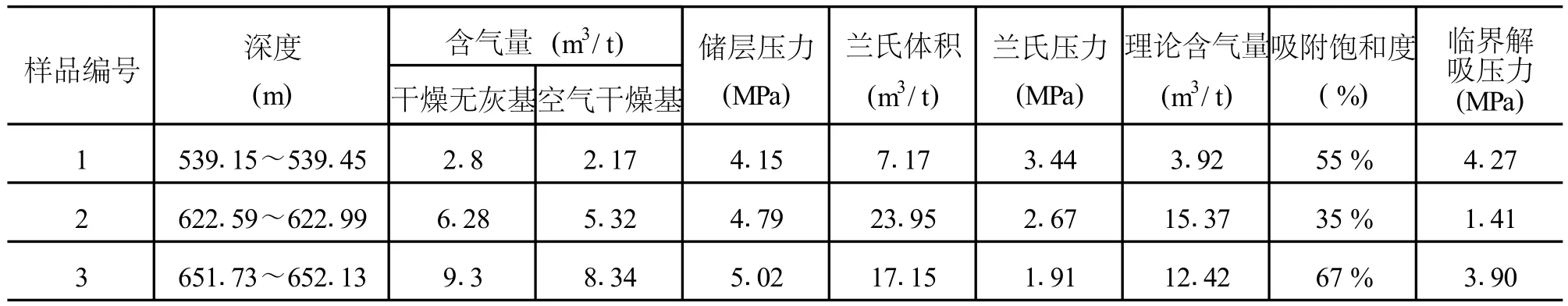

3.4 煤儲層物性特征

物性因素主要包括孔隙、滲透率、割理、吸附能力、儲層壓力、解析壓力等。從前人研究的結果可知,鶴崗盆地的孔隙度和滲透率均較低。通過對鶴煤1井23塊樣品的觀測認為新一礦地區構造煤發育,以暗煤為主,含少量亮煤,煤體結構破碎,以粉煤為主,含少量碎塊,割理無法觀測 (圖5)。表1中 651.73~652.13井段含氣量高,達到8.34m3/t,含氣飽和度為67%,儲層壓力和解析壓力較高,適合進行壓裂改造進行煤層氣解析排采。

圖5 鶴煤1井煤巖類型、割理裂縫照片

通過分析認為,這種粉煤的形成可能有以下幾方面原因:成煤環境,鶴崗盆地粉煤較為發育,基本無法識別原生結構,可能是成煤的母質造成這種現狀,與構造無關;層間滑動,鶴崗盆地斷裂十分發育,而且煤層厚度大,受構造影響極易發生層間滑動,形成現今如此破碎的粉煤;取芯,鶴煤1井采用繩索取芯,在割芯的過程中對煤層會產生一定的破壞作用。

表1 鶴煤1井儲層物性參數表

4 煤層氣資源預測

通過分析鶴崗地區基礎地質條件、綜合前人研究結果和鶴煤1井取得的相關數據,認為新一、鳥山和南山地區是今后煤層氣勘探的最有利區。考慮到目前的開采能力和經濟因素,將1500m作為界限,對新一、鳥山和南山礦區的煤層氣資源量進行了預測。南山礦煤炭資源儲量為9.03×108t,煤層氣儲量為139.5×108m3/t,新一、鳥山礦區煤炭資源量為 22.32×108t,煤層氣資源量為 164.2×108m3/t(表 2)。

5 結論

(1)在充分剖析鶴煤1井的基礎上,對鶴崗盆地煤層埋深、厚度、變質程度、煤層含氣性和儲層特征等成藏條件進行了更為深入的研究,認為鶴崗盆地具備成為重要煤層氣開發基地的潛力,目前制約鶴崗盆地實現突破的關鍵因素是基于這種破碎嚴重煤層成藏理論與勘探方法的認識不清。

表2 鶴崗盆地各埋深 (有效煤厚)煤層氣資源量匯總表

(2)鶴崗盆地煤層以氣煤和肥煤為主,演化程度中等;含氣量和含氣飽和度相對較低,但是厚層的煤和較小的層間距可以彌補演化程度低導致的氣源不足;煤巖以粉煤為主,破碎較為嚴重,給后期壓裂改造工藝帶來了不小的挑戰;盆地后期改造強烈,張性斷裂發育,對煤層氣勘探來說是一把雙刃劍,斷裂既可以成為改善煤層滲透性,又可以破壞煤層氣成藏。

(3)雖然鶴崗盆地構造較為破碎,但是中部的南山、新一和鳥山礦區煤層氣資源豐富,儲量可觀,達303.75×108m3。從已鉆的煤層氣井看到鶴崗盆地資源潛力,及時調整勘探思路是前提,選擇小規模的煤層氣富集區,建設實驗區,面積降壓是加速工業突破的有利方向。

[1] 楊敏芳,孫斌,張麗琳,等.鶴崗盆地煤層氣賦存特征及勘探開發潛力 [J].天然氣工業,2010,30(11):26~29.

[2] BoyerⅡC M.The Coalbed Methane Resources and the Mechanismof Gas Production[M].Chicago:GRI,989.

[3] Rightmire C T,et al.Coalbed Methane Resources of the U-nitedStates[M].AAPG Studies in Geology#17,1989.

[4] Flores R M.Coalbed methane:f rom coal2mine outbursts to a gasresource (Special Issue on Coalbed Methane)[J].InternationalJournal of Coal Geology,1998,35:1~4.

[5] Mastalerz M,G likson M,G olding S D.Coalbed Methane:Scien2tific,Environmental and Economic Evaluaion[M].Boston:K luwer Academic Publishers,1999.

[6] Scott A R.Composition and origin of coalbed gasesform selectedbasins in the United States[A].Proc 1993 CBM Symp[C].TheUniversity ofAlabama,Tuscaloosa,1993.

[7] Horner D M.In2situ st resses:a critical factor influencing hydraulic f racture performance in Aust ralia coal basins[A].Proceedings 1991 Int CBM Symp[C].1991.445-450.

[8] 劉靖陽.鶴崗礦區煤層氣利用與展望 [J].煤炭技術,2002,21(11):3~4.

[9] 趙淑榮.鶴崗煤田煤層氣利用初步評價 [J].煤炭技術,2009,28(3):144~145.

[10] 張振文,高永利,代鳳紅,等.影響曉南礦未開采煤層瓦斯賦存的地質因素 [J].煤炭學報,2007,32(9):950-954.

[11] 曹國華,田富超,郝從娜.地質構造對寺河礦煤層瓦斯賦存規律的影響分析 [J].煤炭工程,2009(3):57-60.

[12] 彭金寧,傅雪海.潘謝東區塊煤層氣富集地質控制因素研究 [J].天然氣地球科學,2007,18(4):569-571.

[13] 李小明,彭格林,席先武.淮南煤田構造熱演化特征與煤層氣資源的初步研究 [J].礦物學報,2002,22(1):85-90.

[14] 秦勇,桑樹勛.鶴崗礦區煤層氣資源評價 [R].徐州:中國礦業大學,2005.

[15] 李五忠,趙慶波,吳國干.中國煤層氣開發與利用[M].北京:石油工業出版社,2008.