走向全媒體、走向全媒體營銷

劉浩三 劉逸帆

一位孜孜不倦的學者

黃升民教授在廣告媒體人面前常常說:“我不是一個廣告人。”但是,業界人講到黃教授必離不開廣告!而講媒體廣告,必說到黃升民。

黃升民27歲大學畢業,31歲自費留學。1986年去日本時的初衷的確不是學廣告,但是他的一位老師力勸他從研究廣告入手去學習做一個學者。

當時,日本電通廣告公司要研究一些消費者的廣告意識,把這個課題交給了黃的老師,在幫老師完成課題的過程中,黃升民才真正比較系統地接觸了廣告。

到了1989年,黃升民拿到了碩士學位。之后,他再次走進了北京廣播學院(即現在的中國傳媒大學),而這一次他從學生變成了任教的老師。1993年被破格評為副教授,擔任新聞學系廣告學專業方向碩士導師,兼任新聞系副主任。1995年破格評為教授。1999年擔任新聞傳播學院副院長、廣告學系主任。1999年被評為博士生導師。2002年起擔任中國傳媒大學廣告學院院長。

黃升民是一位孜孜不倦的學者,這些年他著作頗豐,代表作有:《中國廣告活動實證分析》《現代廣告戰略》《中國廣告表現透視》《廣告觀——一個廣告學者的視點》《報紙廣告策略個案分析》《媒介經營與產業化研究》《國際化背景下的中國媒介產業化透視》等。

黃升民教授1997年獲優秀留學回國人員光榮稱號;1998年經人事部批準為有突出貢獻的中青年專家。他一直努力進行教育創新,在教學改革、教學實踐方面做出了突出貢獻。他主持創立了廣告主研究所、媒介研究所、市場信息研究所(IMI)、國際廣告研究所I(AI)等一系列課題組,成為了中國傳媒大學廣告學院學生的實踐教學平臺。20年里,他累計培養本科畢業生600多名, 培養博士近30人,碩士近300人。

黃升民教授是我國最早提出媒體產業化理論等一系列獨到觀點的學者之一,他對媒體產業化的研究是我國傳媒行業具有開創性、探索性意義的專業研究,對我國傳媒行業的發展歷程具有深刻而廣泛的影響。

2005年,黃升民教授推動創建的中國廣告博物館對于中國廣告發展歷史的研究意義重大。

為廣電媒體變革鼓與呼

2011中國品牌價值管理論壇于該年9月27日在上海舉行。黃升民教授在論壇上發表演講說:“現在整個傳播體系處在一個混合,也就是一個‘混媒的時代,有傳統廣電,也有平面媒體,有互聯網、有數字電視,還有手機,所有的信息都是通過不同的載體傳輸,找到自己最合適的傳輸方法。”黃教授說,傳統媒體的傳播特點都是大眾的、單向的。今天的媒體,包括互聯網和未來各種移動媒體都是小眾的、互動的。現在,混搭的媒體應該打一個問號,因為沒有準確的定義。黃教授這里的意思是指傳統媒體是過去式或即將過去的,傳統媒體已經不能準確代表今天的媒體概念了。那么,今天的媒體到底是怎樣的?這個所有媒體界人士都在思索的問題,黃升民教授也在思考、探尋,并為之奔走呼號。

黃升民:“媒體發展在中國是個特例。在上世紀80年代末90年代初,實踐層面上的探索已經開始,而在理論層面上的提出是在90年代中期。”

改革開放后,媒體單純的“工具說”已經不能完全準確地表達媒體的功能了,隨著社會主義市場經濟理論的確立,一個很核心的問題提出來了——“媒體的發展必須有新的社會資源的注入”。為什么呢?黃教授給出了答案:其一是媒體自身成長的需要,其二是媒體環境變化的客觀要求。毫無疑問,市場需要資本的運作!

1996年,黃升民教授與人合作出版了《媒介經營與產業化研究》一書,提出了媒體產業化的觀點,并作為“首都傳媒經濟研究基地”首席專家,通過打造“傳媒經濟科研平臺”和“傳媒產業資訊平臺”進行了實踐,他曾開創性地提出北京朝陽CBD“傳媒金三角”概念,為北京市的區位規劃研究、朝陽區的發展定位和首都傳媒行業集群化發展提供了有力的理論支持。他與丁俊杰教授合作的《國際化背景下的中國媒介產業化透視》一書,獲1999廣電總局人文社科優秀成果著作類一等獎、其論文《中國電視媒介的數字化生存》獲1999廣電總局人文社科優秀成果文化類一等獎。他在論文中不斷強調——《注意:形勢發生變化》、《形勢嚴峻——關于媒介經營與產業化的對話》,呼吁國內傳媒界向國外先進理念靠攏,盡快走市場化、產業化道路。

黃升民:“資本這個東西哇,必須要找到一個可增長的空間,那個時候選擇的就是媒體,因為媒體是代表信息產業生長最活躍的地方。在1980年代,我們國人目睹了信息革命的爆發,1990年代互聯網起來了,這是一個新的市場,而且是大市場。這樣一個新興市場必然得到大的資本關注。大資本、大市場必然會生出大的媒體。再往大的方面講,廣電合起來的資產是2000億元左右,可是你知道騰訊的市值是多少嗎?告訴你,一個騰訊就是3000個億,一個百度3000個億,一個阿里巴巴3000個億!市場里面資本的力量是不可估量的。廣電危險哇!所以,我們講媒體產業化、集團化是方向性的,否則是不可想象的。”

從1996年開始,黃教授連續參與主編出版了《IMI消費行為與生活形態年鑒》,為社會提供大量的基礎消費數據,并建立了目前國內較為完備的數據庫。1998年完成了國家教委專項項目《中國北京、上海、廣州城市居民消費行為與生活形態研究》。目前正在進行國家教育部專項任務項目《中國城市社會變化與家庭變遷研究》的課題研究。

黃升民教授作為主持人之一的《媒介》雜志在發表了以“大資本、大市場、大媒體”為主題的“大”字系列之后,今年又推出了“新”字系列,喊出了“新廣電,新起點”,希望廣電業抓住機遇奮起直追。

廣告——營銷——全媒體營銷

近20多年來,黃教授一直跟蹤著媒體廣告市場的發展,并據此進而分析研究媒體的發展方向。黃升民說:“中國的媒介無論是大的、國家的權威媒體,還是小的、一些專業的雜志或專業媒體都依賴于廣告生存的,廣告是起著非常重要的作用。”中國廣告市場的變化無疑會很深刻地影響著中國大大小小的媒體。

黃升民:“改革最開始,我們搞廣告,那叫創收(創收一直叫到現在但概念完全不一樣了);到1980年代中后期,廣告的經營超過了財政撥款;到了1980年代末的時候,已經不需要撥款了,完全是靠自身的廣告維持;1990年,廣告成為了國內報紙電視廣播主要的收入來源。我們開始有了媒體經營這個詞了!”

當媒體走向市場,以經營求生存,必須要知道市場消費什么,自己要生產什么。營銷是什么?營銷的核心概念就是生產水平和消費水平達到和諧的交換。

黃升民:“隨著廣告的經營規模越來越大,媒體的發展也越來越快,這時候,就產生了媒體人必須思考的一個問題:就我說的資源是有限的,能不能利用多種的資源實現?就是多元化的發展?這其中又出現了幾個很重要的問題:第一,一家媒體能不能開展其他類型媒體業務,做其他媒體的生意,即廣播可不可以就是不只是做廣播,還能不能做電視?能不能做報紙?也就是跨媒體經營。第二,同一地區可以做跨媒體業務或經營,那么媒體不同地區可不可以跨地區開展業務?就是跨越了北京能不能做上海?這就是跨地區。第三個問題很核心,就是能不能跨行業開展業務或經營,就是別的行業能不能開展傳媒業務?傳媒自己能不能出去開展非傳媒性質的經營?于是,問題就變得越來越尖銳。這個時候,媒體的功能、屬性等必然要發生變化!”

這是黃升民教授近年來反復述說的一個觀點。而他的媒體產業化理論就是為媒體多元化、跨行業、跨地區發展作很好的理論陳述。

當然,跨越領域、地域不僅需要體制、機制的改革,同樣也需要一個整體形象的推出,所以,營銷的理念替代了廣告的概念。隨著多媒體的加速發展,以爭奪消費市場的必然要求,更有了全媒體營銷。而無論是傳統媒體,還是新媒體,都將走上全媒體營銷之路。

黃升民教授一直強調,全媒體營銷決不單單是廣告部門的追求,而是媒體所有“神經”、機關應努力的方向,應是媒體機制、理念、行動方式的全新變革。

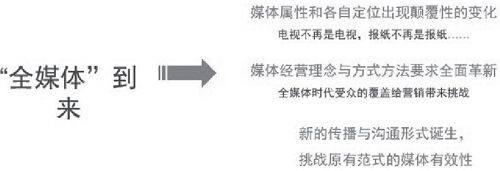

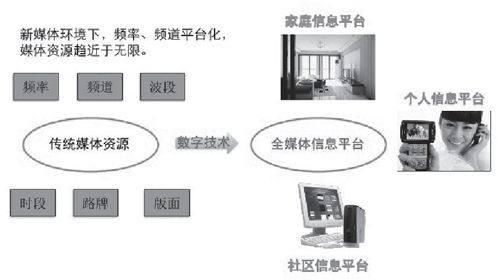

數字化技術的發展引發了傳媒革命化變革。整合性的多媒體終端體現了全媒體發展帶來的兩大媒體變革:1.新舊媒體融合,媒體界限消失;2.新舊媒體營銷優勢的交換與互補。

新的媒體環境和受眾碎片化的現實導致傳統廣告運作形式有效性的全面崩盤,傳統廣告與營銷方式被顛覆了。受眾碎片化、媒體碎片化、傳統單純的量化研究已經無法滿足當下的營銷需求,強調共創價值的全方位營銷以及信息獲取的整合營銷獲得重視。新的營銷問題其實就是如何實現海量信息數據庫的建立,并且科學地、大規模地獲取受眾的需求反饋信息,這樣的營銷才可能是有效的。

傳媒走向:全媒體傳播與營銷

黃升民教授曾提出,根據中國國情和中國信息產業發展的需求,以媒介思維為主導的三網融合構建廣電和通信松散的但是以互聯網平臺運作為主導的信息產業是必然的。2010年1月13日,國務院常務會議決定加快推進電信網、廣播電視網和互聯網三網融合并給予政策支持。至此,三網融合開始從技術層面向制度、架構等方面突破。三網融合由于歷史的原因在體制與管理等層面短期內很難完全實現,造成了媒體產業的擴張在內容層面、渠道層面的瓶頸,發展只能先轉向終端領域。可以說,三網融合最先引爆了媒體的終端革命:同一終端上承載了整合性的媒體業務和媒體功能,報紙不再是報紙,廣播不再是廣播,電視不再是電視,各類媒體都在向同一個終端集中,形成倒逼渠道和內容按照終端的需求進行調整的局面。在渠道為王、內容為王之后,終端為王正在并越來越得到業界的認可。黃升民表示,終端為王的實質,其實是靈魂深處爆發的欲望革命,而它帶來的新的營銷需求與方式讓原有的單一形式媒介很難再取得理想的傳播效果,甚至正在被多渠道、立體化的全媒體傳播擠出市場。

黃升民:“實際上,產業化和集團化實質都是傳媒經濟屬性一種外化,就是表現的方式不一樣。所謂集團化就是擴大規模。一個企業它發展到一定的時候它的領域大了,涉及的資源多了,它必然就有集團化的趨勢。這在國外被稱為規模化,并且其含義在管理學上有兩種解釋,一個叫規模化,一個叫規模化的組織體,其組織形式就是集團化。典型的媒體集團就是默多克的新聞集團。廣電集團化是廣電傳媒發展的方向。”

有人說,黃升民是國內“傳媒產業化”的布道者與推動者。2005年,黃升民提出了傳媒市場已由大眾化到分眾化再到“碎片化”,在跨入“分散的理性主義時代”,區域性、專業性和互動性的媒體將迎來契機。媒體的高度分化在于消費者的異質化,而后者取決于社會階層的“碎片化”。黃升民同時認為,原來的集群分離之后會產生影響,比如市場消費的“碎片化”影響,這個“碎片化”意味著原來的大眾媒體的傳播效果會降低。因此,如何有效地覆蓋小眾市場,如何提供多樣、低廉的個性化服務,如何追隨消費者的生活節奏,成為媒體成敗的分水嶺。①

其實,黃教授在1998年就對廣告界和新聞界有了關于媒介產業化的建言。當年他在一篇論文中提出了媒介在政治力量和資本力量之間的生存狀態關系,會有什么樣的變化規律和發展前景,等等。1999年,他進一步向傳媒界提出,如果不抓緊時機改革,國有企業的今天可能就是國有媒體的明天(上世紀90年代,中國的國有企業經歷了新中國史上最大的陣痛)。當時,這個觀點還引起了極大的爭議。現在,有效地覆蓋小眾市場,提供多樣化的個性服務,追隨消費者的生活節奏已經成為了各家廣播媒體的共識與選擇;而有效地覆蓋“碎片化”的小眾市場,提供多樣化的“人性化”的個性服務,不僅僅是廣播,所有媒體都在走向全媒體的服務。媒體集團化是必然的趨勢了。

黃升民在我們的采訪中對傳統媒體提出了四個建議:“第一,你必須有政治擔當。第二,你必須要擁抱社會。第三,必須要勇敢地投身新的技術潮流。第四,要勇敢大膽地擁抱資本,這是媒體生存的四個法寶。”

黃教授毫不掩飾他的率性,再次振聾發聵地提及那個讓他長久為之焦慮的話題:“廣電2010年收入2000個億,人家一個騰訊就3000個億,一個百度3000個億,一個阿里巴巴3000個億,合起來接近一萬個億。廣電真到了該行動起來的時候啦!”

注釋

①http://www.lygmedia.com/2006-12/01/cms3804article.shtml。