高校軍事理論課反思性教學(xué)的研究

李秋榮

軍事理論課是高校的必修課,是高校國(guó)防教育的重要內(nèi)容和高等教育的重要組成。反思性教學(xué)是近年來國(guó)內(nèi)外盛行的師資教育方法,區(qū)別于常規(guī)性教學(xué)(即教師憑自己有限的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行的簡(jiǎn)單重復(fù)的教學(xué),又稱經(jīng)驗(yàn)性教學(xué)或操作性教學(xué))。在軍事理論課教學(xué)中引進(jìn)反思性教學(xué),不僅有助于教師改善教學(xué)行為,提升教學(xué)水平;更有助于高校更新教學(xué)理念,提高教學(xué)質(zhì)量。

高校;軍事理論課;反思性教學(xué)

1.前言

反思的思想源遠(yuǎn)流長(zhǎng)。在國(guó)內(nèi),春秋末期偉大的思想家和教育家、儒家學(xué)派的創(chuàng)始人孔子在《論語(yǔ)·學(xué)而》中就曾提到“吾日三省吾身”,意思是說要通過不停的反思來追求人格的完善。當(dāng)代著名學(xué)者林崇德教授提出的“優(yōu)秀教師=教育過程+反思”,恰如其分地表達(dá)了“教學(xué)需要反思”的必要性和重要性。

在國(guó)外,前蘇聯(lián)教育家蘇霍姆林斯基認(rèn)為“人的內(nèi)心里有一種根深蒂固的需要——總想感到自己是發(fā)現(xiàn)者、研究者、探尋者”,他總是對(duì)自身的教育行為不斷地反思,并寫下一篇篇反思之作,最終成為世界級(jí)的教育家。

2.反思性教學(xué)的含義及其發(fā)展概述

A.反思性教學(xué)的含義

國(guó)外有關(guān)反思性教學(xué)的界定。奧斯特曼(Osterman)認(rèn)為,反思性教學(xué)是一種方法,通過這種方法教師對(duì)教學(xué)行為的本質(zhì)與作用產(chǎn)生更高水平的意識(shí),這種意識(shí)為職業(yè)的成長(zhǎng)與發(fā)展創(chuàng)造機(jī)會(huì)。

維拉(L.M.Villar)認(rèn)為,反思性教學(xué)是教師借助發(fā)展邏輯推理的技能和仔細(xì)推敲的判斷以及支持反思的態(tài)度進(jìn)行的批判性分析的過程。

國(guó)內(nèi)有關(guān)反思性教學(xué)的界定。熊川武認(rèn)為,反思性教學(xué)依賴于理智的思考和批判的態(tài)度與方法,是教學(xué)主體自我解剖的過程。反思性教學(xué)是教學(xué)主體借助行動(dòng)研究,不斷探究與解決自身和教學(xué)目的以及教學(xué)工具等方面的問題,將“學(xué)會(huì)教學(xué)”與“學(xué)會(huì)學(xué)習(xí)”結(jié)合起來,努力提升教學(xué)實(shí)踐合理性,使自己成為學(xué)習(xí)型教師的過程。

B.反思性教學(xué)的發(fā)展概述

反思性教學(xué)最早是流行于西方國(guó)家的一種教學(xué)理念與實(shí)踐。從歷史上看,較早研究反思的有洛克、斯賓諾莎等人。洛克的反省教學(xué)與斯賓諾莎的反思教學(xué)存在著許多相同的方面,其不同之處在于洛克的反省教學(xué)是把思維活動(dòng)作為思維對(duì)象,而斯賓諾莎的反思教學(xué)是把所得的結(jié)果作為思維對(duì)象。

20世紀(jì)80年代,反思性教學(xué)的思潮在西方正式興起。斯岡在1983年發(fā)表《反思性實(shí)踐者》,首次明確提出了“反思性實(shí)踐”的概念。1987年出版的《指導(dǎo)反思性教師》一書中,斯岡認(rèn)為反思性實(shí)踐者既對(duì)行動(dòng)的反思,又在行動(dòng)過程中反思。說明反思可以發(fā)生在行動(dòng)前和行動(dòng)后,也可以發(fā)生在行動(dòng)過程中。

20世紀(jì)90年代,隨著我國(guó)教育改革實(shí)驗(yàn)的蓬勃發(fā)展,同時(shí)受到國(guó)外反思性教學(xué)思潮的影響,反思性教學(xué)在國(guó)內(nèi)引起了教育理論界的濃厚興趣,同時(shí)受到了教學(xué)實(shí)踐者的高度重視。

3.反思性教學(xué)的內(nèi)容及其分類

A.反思性教學(xué)的內(nèi)容

斯巴克斯·蘭格提出了反思包含三種內(nèi)容:認(rèn)知的成分,指教師在教學(xué)中是如何進(jìn)行信息加工并做出決策的。教師要掌握教學(xué)的信息來源和決策依據(jù),以及做出了什么樣的決策;批判的成分,指教師做出教學(xué)決策的基礎(chǔ),包括經(jīng)驗(yàn)、信念、社會(huì)政治取向以及教育目標(biāo),更加強(qiáng)調(diào)價(jià)值觀和道德成分等。在實(shí)踐中,更側(cè)重于對(duì)教師所作出的教學(xué)決策的評(píng)價(jià);陳述的成分,指教師要反映自己的聲音,包括教師所提出的問題,教師在日常工作中的寫作、交談,教師用來改進(jìn)課堂教學(xué)的方式手段以及對(duì)課堂教學(xué)的評(píng)價(jià)。

B.反思性教學(xué)的分類

美國(guó)學(xué)者布魯巴赫(J.W.Brubacher)在借鑒其他人思想的基礎(chǔ)上,從時(shí)間維度將反思性教學(xué)分為三類:實(shí)踐后反思(reflection-on-practice,又譯為對(duì)實(shí)踐反思),指的是反思發(fā)生在實(shí)踐之后。教師需要對(duì)教學(xué)目標(biāo)教學(xué)策略做出評(píng)價(jià)和判斷,從而改進(jìn)教學(xué)行為;實(shí)踐中反思(reflection-in-practice),指的是反思發(fā)生在教學(xué)實(shí)踐過程中。教師以局外人的角度來審視和理解自己的教學(xué)行為,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并且及時(shí)解決問題;為實(shí)踐反思(reflection-for-practice),指的是把前兩類反思結(jié)合起來分析所發(fā)生的教學(xué)活動(dòng),從而不斷改善自己的教學(xué)行為,不斷指導(dǎo)以后的教學(xué)活動(dòng)。即通過前兩類反思最終形成超前反思,從而使教師養(yǎng)成未雨綢繆、三思而后行的習(xí)慣。

4.常規(guī)性教學(xué)與反思性教學(xué)的區(qū)別

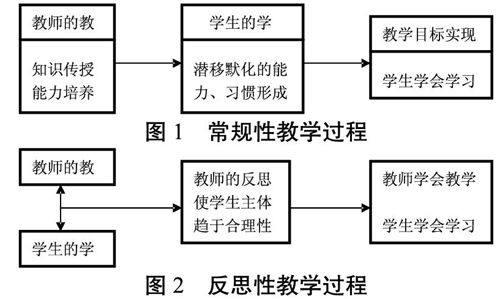

在軍事理論課教學(xué)中,反思性教學(xué)與常規(guī)性教學(xué)有著如下的區(qū)別:

A.在教學(xué)動(dòng)力和動(dòng)機(jī)方面有差異

常規(guī)性教學(xué)是教師根據(jù)軍事理論教學(xué)大綱和教材機(jī)械地授課。其最根本動(dòng)力源于教師的外部,教師聽命于外部的命令并受制于一定的規(guī)范。其動(dòng)機(jī)是對(duì)固有的規(guī)定作高度機(jī)械性執(zhí)行的追求。教師對(duì)于實(shí)際的軍事理論教學(xué)是否合理很少思考。教師很大程度上淪為一種教學(xué)工具,很難有所創(chuàng)新。

反思性教學(xué)是教師在主觀意識(shí)上想要把軍事理論課教學(xué)做好。其最根本動(dòng)力源于教師的內(nèi)部,是“追求教育實(shí)踐的合理性”。其動(dòng)機(jī)是教師主觀上要明確軍事理論教學(xué)實(shí)踐行為的合理性。教師充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性,對(duì)教學(xué)目標(biāo)是否明確、教學(xué)安排是否合理、教學(xué)方法是否得當(dāng)、教學(xué)效果是否顯著等方面進(jìn)行反思。

B.在教學(xué)主體方面有差異

常規(guī)性教學(xué)指的是傳統(tǒng)的教學(xué)理論和實(shí)踐。在我國(guó),最初是“以教師為中心”,把整個(gè)教學(xué)活動(dòng)的主體角色只分配給教師,學(xué)生仿佛是知識(shí)的容器。表面上由教師主宰課堂,但實(shí)質(zhì)上教師仍只是教學(xué)大綱和教材的馴服工具。隨著傳統(tǒng)教學(xué)理論和實(shí)踐的不斷被“改革”,當(dāng)前最流行的說法是:“學(xué)生為主體,教師是主導(dǎo),能力培養(yǎng)作主線”。教學(xué)活動(dòng)的主體又只由學(xué)生承擔(dān),教師淪為供他們“驅(qū)馳的侍從”。總之,對(duì)教學(xué)主體的確認(rèn),總是偏執(zhí)于教師或?qū)W生的某一方。

反思性教學(xué)要求教師通過“研究教師自己的情況”,“針對(duì)自己的主觀性進(jìn)行反思”以便能“學(xué)會(huì)教學(xué)”。反思性教學(xué)是將教師的“教學(xué)”分為“教授”與“學(xué)習(xí)”。在“教授”過程中,確認(rèn)教師的主體性。在“學(xué)習(xí)”過程中,確認(rèn)學(xué)生的主體性。以師生分承教和學(xué)的主體,強(qiáng)調(diào)了師生在整個(gè)教學(xué)活動(dòng)中是共為主體的,一切教學(xué)活動(dòng)都要求師生一起參與,都發(fā)揮主觀能動(dòng)性。這無疑要比常規(guī)性教學(xué)更顯得準(zhǔn)確和全面。

C.在追求目標(biāo)的途徑方面有差異

如上圖所示:常規(guī)性教學(xué)單純地教,只關(guān)心怎樣教,很少過問為何這樣教和學(xué)得怎么樣,于是行為帶著某種盲目性,自身不易獲得發(fā)展提高,與反思性教學(xué)相比,缺失教學(xué)主動(dòng)性。

反思性教學(xué)不斷地從教與學(xué)的全過程考慮,使之趨于合規(guī)律性、合目的性,達(dá)到教師“學(xué)會(huì)教學(xué)”和學(xué)生“學(xué)會(huì)學(xué)習(xí)”相結(jié)合的目標(biāo),使“教學(xué)相長(zhǎng)”真正獲得實(shí)現(xiàn)。“學(xué)會(huì)教學(xué)”,就要教師在教學(xué)中不斷地“自學(xué)→反思→實(shí)踐→研究”,自我完善,提高教學(xué)水平。

5.反思性教學(xué)的實(shí)施流程及其實(shí)現(xiàn)策略

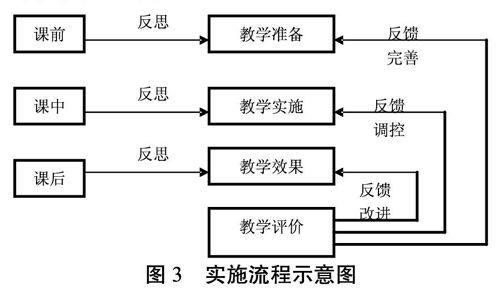

A.實(shí)施流程(見圖3)

課堂是教學(xué)的主陣地。教學(xué)反思應(yīng)體現(xiàn)在教學(xué)全過程的三個(gè)階段:課前反思(也叫前瞻反思)。這一階段的教學(xué)反思往往具有前瞻性的特點(diǎn),能使教師的教學(xué)成為一種建立在科學(xué)教育理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上的、自覺的實(shí)踐,并有效地提高教師的教學(xué)預(yù)測(cè)能力和分析能力。課中反思(也叫同步反思)。這一階段的教學(xué)反思往往具有監(jiān)控性的特點(diǎn),能使教學(xué)得以高質(zhì)量、高效率地進(jìn)行,從而有助于提高教師的教學(xué)調(diào)控能力和應(yīng)變能力。課后反思(也叫回顧反思)。這一階段的教學(xué)反思更多具有批判性的特點(diǎn),能使教師的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)理論化,并有助于提高教師的教學(xué)總結(jié)能力和評(píng)價(jià)能力。

B.實(shí)現(xiàn)策略

反思教學(xué)準(zhǔn)備。指預(yù)測(cè)和設(shè)計(jì)軍事理論課教學(xué)全過程。首先,教師要有軍事理論課教學(xué)的整體意識(shí),根據(jù)總的教學(xué)目標(biāo),確定具體的教學(xué)目的和任務(wù),合理制定教案,正確選擇有效的教學(xué)方法和教學(xué)手段。其次,教師要根據(jù)學(xué)生的知識(shí)水平,創(chuàng)造性地使用教材或其他教學(xué)參考資料,設(shè)定教學(xué)內(nèi)容,激發(fā)學(xué)生的求知欲和學(xué)習(xí)興趣。

反思教學(xué)實(shí)施。首先,教師要有效利用教學(xué)時(shí)間,合理分配學(xué)時(shí)。按照2007年教育部、總政治部、總參謀部新修訂的《普通高等學(xué)校軍事課教學(xué)大綱》要求,普通高校軍事理論教學(xué)要保證36學(xué)時(shí)。這對(duì)體系龐大、內(nèi)容繁多的軍事理論來說,要在有限的時(shí)間里完成教學(xué)任務(wù)并收到成效,時(shí)效性成為關(guān)鍵。其次,教師要根據(jù)教學(xué)重點(diǎn)和難點(diǎn)的不同側(cè)重,采取精講與略講相結(jié)合、教師講授與學(xué)生自學(xué)相結(jié)合的形式,從而保證軍事教學(xué)的科學(xué)性與合理性。

反思教學(xué)效果.古人云:溫故而知新。教師通過反思日記來總結(jié)凝煉經(jīng)驗(yàn)。俗話說,好記性不如爛筆頭,在完成教學(xué)工作后,教師將經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)進(jìn)行總結(jié),“積水成淵,積土成山”。將反思后得出的有針對(duì)性的解決辦法或教學(xué)設(shè)想記錄下來,給日后的教學(xué)工作以指導(dǎo),必有“集腋成裘、聚沙成塔”的收獲。教師通過不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),積累知識(shí),修正、調(diào)控教學(xué)行為,達(dá)到提高教學(xué)意識(shí),增強(qiáng)批評(píng)能力,不斷超越自我、發(fā)展自我的目的。

反思教學(xué)評(píng)價(jià)。教學(xué)評(píng)價(jià)具有反饋?zhàn)饔茫u(píng)判作用,促進(jìn)作用。

首先,學(xué)生評(píng)教。反思性教學(xué)關(guān)注師生之間的合作與對(duì)話。學(xué)生是教師教學(xué)活動(dòng)的對(duì)象,教師應(yīng)主動(dòng)征集意見、了解學(xué)生。教師可以設(shè)計(jì)調(diào)查問卷的方式從正面了解軍事理論課教學(xué)情況,問卷涉及教學(xué)安排是否合理、教學(xué)內(nèi)容是否充實(shí)、教學(xué)方法是否靈活、教學(xué)手段是否得當(dāng)、重點(diǎn)難點(diǎn)是否突出等多方面內(nèi)容。此外,問卷結(jié)尾還讓學(xué)生提出意見和建議。

其次,同行互評(píng)。他山之石,可以攻玉。教師之間應(yīng)互相檢查教案,互相聽課。教研室定期開展活動(dòng),將互相檢查教案,互相聽課過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行討論,找出解決方案。提高教學(xué)水平,達(dá)到“會(huì)當(dāng)凌絕頂,一覽眾山小”的境界。不僅有助于教師進(jìn)行反思、改善教學(xué)實(shí)踐,而且還有助于在教研室內(nèi)形成良好的研究探討氛圍。

反思性教學(xué)有利于增強(qiáng)教師的科研意識(shí),有利于更加全面的把握教材,有利于改進(jìn)對(duì)學(xué)生的學(xué)習(xí)指導(dǎo),有利于激發(fā)學(xué)生的參與意識(shí),有利于提升教師的教學(xué)能力,有利于提高學(xué)校的教學(xué)質(zhì)量。高校要根據(jù)軍事理論課教學(xué)的實(shí)際需要,進(jìn)行不斷的探索和深入的研究。把反思性教學(xué)創(chuàng)造性、適當(dāng)性、靈活性地運(yùn)用于軍事理論課教學(xué)中,為增強(qiáng)學(xué)生的國(guó)防意識(shí),促進(jìn)學(xué)生的全面發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

[1]Karen F. Osterman,Robert B. KottkamReflective Practice for Educators California:Corwin Press Inc,1993.

[2]熊川武.反思性教學(xué)[M].上海:華東師范大學(xué)出版社,1999

[3]濮鳳穎.反思性教學(xué):教師成長(zhǎng)的階梯[J].現(xiàn)代教育科學(xué),2008.03