側(cè)滑跳步教學(xué)設(shè)計(jì)

張琦娟 沈菁

一、教學(xué)內(nèi)容與該階段學(xué)生發(fā)展

一年級(jí)學(xué)生在向遠(yuǎn)處或從高處跳躍落地時(shí),常常會(huì)表現(xiàn)出全腳掌著地、落地笨重且重心不穩(wěn)的狀況;在進(jìn)行連續(xù)雙腳跳短繩時(shí),雙膝上抬過(guò)高,小腿以膝關(guān)節(jié)為中心折疊后鉤,動(dòng)作吃力。這些看似笨拙的動(dòng)作,從發(fā)展的視角看是符合該年齡學(xué)生的動(dòng)作特征的。因此,當(dāng)我們根據(jù)人類動(dòng)作發(fā)展規(guī)律,確定水平一跳躍技能教學(xué)內(nèi)容為“膝、踝關(guān)節(jié)的屈伸”及“上肢動(dòng)作軌跡”時(shí),有必要先從“踝關(guān)節(jié)屈伸”動(dòng)作的學(xué)習(xí)為切入點(diǎn),當(dāng)學(xué)生對(duì)其有切身感知后,再配合“上肢動(dòng)作軌跡”內(nèi)容對(duì)“踝膝關(guān)節(jié)的屈伸”動(dòng)作作深層教學(xué)。在“膝、踝關(guān)節(jié)的屈伸”的內(nèi)容中,還包含“屈伸方向與身體面向的關(guān)系”等具體內(nèi)容。

二、影響技能形成因素分析

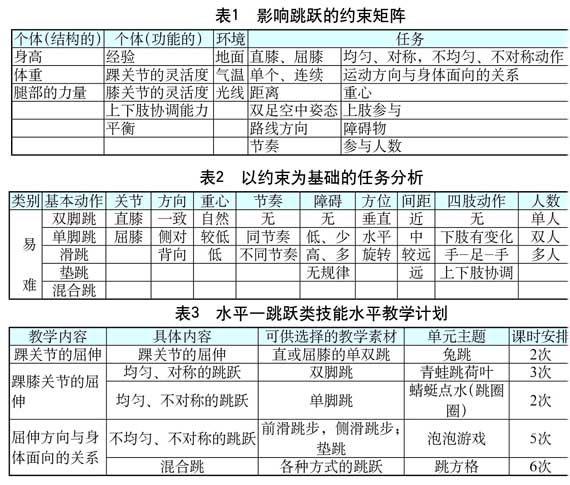

人類個(gè)體動(dòng)作的復(fù)雜性來(lái)源于對(duì)環(huán)境的適應(yīng),動(dòng)作是適應(yīng)環(huán)境的重要手段,環(huán)境能促使動(dòng)作技能的發(fā)展,動(dòng)作經(jīng)驗(yàn)是學(xué)習(xí)者與環(huán)境的相互作用中積累的。從該角度出發(fā),我們的教學(xué)只要給學(xué)生創(chuàng)造適宜該動(dòng)作產(chǎn)生的環(huán)境和學(xué)習(xí)情景,就會(huì)促使該動(dòng)作朝著需要的方向發(fā)展。對(duì)跳躍類動(dòng)作技能形成而言,有一些影響因素(見(jiàn)表1),通過(guò)我們對(duì)哪些是主要影響因素的分析與篩選(見(jiàn)表2),為圍繞跳躍類技教學(xué)內(nèi)容選擇教材及制定單元教學(xué)方案提供依據(jù)。

三、所選教材分析及教學(xué)的作用

根據(jù)上述分析,“膝、踝關(guān)節(jié)的屈伸”教學(xué)內(nèi)容選擇可承載的教材有單、雙腳跳,混合跳,前或側(cè)滑跳步,墊跳步等。其中,側(cè)滑跳步是兒童接觸的第一個(gè)不對(duì)稱的運(yùn)動(dòng)技能。從動(dòng)作模式上看,側(cè)滑跳步是不對(duì)稱、不均勻的跳躍步伐,且其踝膝關(guān)節(jié)的屈伸方向始終是側(cè)對(duì)運(yùn)動(dòng)方向的,這種運(yùn)動(dòng)模式在低齡孩童的運(yùn)動(dòng)經(jīng)驗(yàn)中較少,但對(duì)于需要建立寬泛的跳躍動(dòng)作技能基石的低齡孩童而言,這種跳躍動(dòng)作模式不可忽略。

側(cè)滑跳步對(duì)發(fā)展學(xué)生的腿部力量、下肢關(guān)節(jié)的靈活性、協(xié)調(diào)性以及空間位移能力有重要作用。連續(xù)滑跳步在各種舞蹈中經(jīng)常被用以完成特定的舞步,對(duì)將來(lái)學(xué)習(xí)專門或?qū)m?xiàng)運(yùn)動(dòng)中的側(cè)向移動(dòng)有積極的遷移作用。

四、以“泡泡游戲”單元為例——談“側(cè)滑跳步”教學(xué)設(shè)想

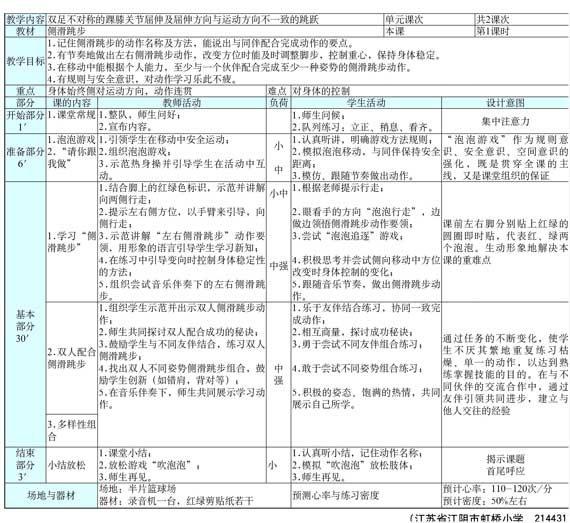

教學(xué)內(nèi)容:雙足不對(duì)稱的踝膝關(guān)節(jié)屈伸及屈伸方向與運(yùn)動(dòng)方向不一致的跳躍。

1.設(shè)計(jì)理念

上述對(duì)側(cè)滑跳步動(dòng)作特征及其在教學(xué)中的作用作了分析,而作為課堂學(xué)習(xí)的主體——學(xué)生而言,動(dòng)作發(fā)展只是人的發(fā)展的一部分,人的發(fā)展離不開(kāi)動(dòng)作、認(rèn)知、情感及身體間的交互作用,因此教學(xué)設(shè)計(jì)時(shí),需要從學(xué)生發(fā)展的視角來(lái)審視課堂教學(xué)。

2.學(xué)情分析

學(xué)習(xí)興趣是促使兒童自覺(jué)從事學(xué)習(xí)活動(dòng)的重要?jiǎng)恿Γ揭坏膶W(xué)生并不善于真正的學(xué)習(xí)活動(dòng),其注意力易于分散和轉(zhuǎn)移,學(xué)習(xí)意志力較差,但對(duì)快節(jié)奏、風(fēng)格鮮明、充滿童趣的課堂卻表現(xiàn)出顯著的興趣與持久的注意力。因此,本課選用貼近學(xué)生生活經(jīng)驗(yàn),且直觀、清晰、易于理解的“泡泡游戲”為主題實(shí)施教學(xué),以情趣化的方式來(lái)承載教學(xué)內(nèi)容更有助于兒童在玩耍中積累動(dòng)作經(jīng)驗(yàn);以內(nèi)隱學(xué)習(xí)的方式探索規(guī)則、解決問(wèn)題,在不知不覺(jué)中形成技能。

3.教學(xué)策略

該學(xué)段的學(xué)生由于缺乏空間概念及運(yùn)動(dòng)時(shí)對(duì)身體的控制能力,活動(dòng)中往往左右不分,且安全意識(shí)淡薄。而側(cè)滑跳步的運(yùn)動(dòng)方向與身體面向不同,活動(dòng)時(shí)極易與同伴發(fā)生碰撞,造成安全隱患,利用泡泡“易破”的特性,容易使學(xué)生在運(yùn)動(dòng)中形成安全的空間距離;為了幫助其區(qū)分左右,在兩只腳上分別貼上紅綠顏色的圓形標(biāo)志,辨別和認(rèn)清移動(dòng)中的方位及確認(rèn)引導(dǎo)腿;再以情景化的方式將圓形標(biāo)志形象化的描述為“紅綠泡泡”,以形影不離的“好朋友”進(jìn)行的“追逐游戲”,生動(dòng)形象地將兩泡泡由慢到快、由側(cè)向走自然過(guò)渡到側(cè)向滑跳的方式貫穿課的始終,既解決了本課的重點(diǎn),又促進(jìn)了安全與規(guī)則意識(shí)的養(yǎng)成。

教學(xué)中,充分利用“音樂(lè)節(jié)奏、方位變化、重心高低、友伴組合、身體面向與運(yùn)動(dòng)方向的關(guān)系”等任務(wù)約束,使學(xué)生在不同情境的練習(xí)中,體驗(yàn)有節(jié)奏地左右側(cè)滑跳步動(dòng)作,并完成與他人不同姿勢(shì)的配合。將枯燥的練習(xí)變得豐富多彩,既滿足學(xué)生求新求異的心理需求,又能在與不同伙伴的交流合作中,通過(guò)友伴引領(lǐng)共同進(jìn)步;建立與他人交往的經(jīng)驗(yàn),學(xué)會(huì)合作的方法。

4.教學(xué)過(guò)程(見(jiàn)教案)

5.教學(xué)評(píng)價(jià)

(1)明確區(qū)分往哪個(gè)方向滑步,哪條腿作為引導(dǎo)腿的方法。

(2)能保持單個(gè)方向至少4次的連續(xù)側(cè)滑跳步動(dòng)作。

(3)左右側(cè)滑跳步方向變化時(shí)沒(méi)有明顯的停頓。

(4)至少能與一個(gè)同伴配合完成協(xié)同一致的側(cè)滑跳步動(dòng)作。

(5)能力強(qiáng)的學(xué)生能配合音樂(lè)節(jié)奏完成動(dòng)作。

(6)能力強(qiáng)的學(xué)生能與他人組合完成多種姿勢(shì)配合的側(cè)滑跳步動(dòng)作。

6.本課教學(xué)亮點(diǎn)

(1)作為低年級(jí)教師,在對(duì)低學(xué)齡兒童“側(cè)滑跳步”動(dòng)作技能發(fā)展有了清晰的了解之后,便不會(huì)以成人的眼光來(lái)審視課堂上孩子的動(dòng)作表現(xiàn),更不會(huì)以成人的動(dòng)作模式去判斷孩子的對(duì)錯(cuò)。

(2)教學(xué)時(shí)尊重人的發(fā)展規(guī)律,在關(guān)注動(dòng)作發(fā)展的同時(shí),也考慮學(xué)生的認(rèn)知、情感、身體對(duì)動(dòng)作產(chǎn)生的影響。本課的教學(xué),正是出于對(duì)學(xué)生認(rèn)知、情感的考慮,才選用以泡泡游戲的方式,建立學(xué)生的規(guī)則意識(shí)、安全意識(shí)和活動(dòng)空間概念;從與不同伙伴的共同練習(xí)中,去體驗(yàn)合作的過(guò)程及與他人交往的方法。在跳躍能力得到發(fā)展的同時(shí)促進(jìn)了學(xué)生身心的全面發(fā)展,真正將“以人為本”的理念落到實(shí)處。