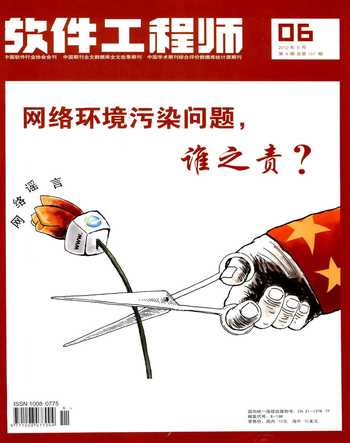

網(wǎng)絡謠言滋生的溫床

李金凱

、甚囂塵上的網(wǎng)絡謠言

從李剛事件到小悅悅事件,從周巖事件到皮鞋膠囊事件,互聯(lián)網(wǎng)發(fā)揮了無可替代的信息傳播功能,使廣大受眾在第一時間內(nèi)了解了太多事件的幕后。正是網(wǎng)絡的力量,使17歲的妙齡少女在被毀容后能得到全國人民的募捐和祝福;正因為網(wǎng)絡的力量,使全國人民了解了皮鞋膠囊的真相。然而,我們在慶幸自己有了一個強大輿論武器的時候,這個武器的負面影響也漸漸暴露在我們面前:貴州甕安事件中,有網(wǎng)絡謠言說“三名嫌疑犯都是當?shù)仡I導干部的親戚”,“死者叔叔帶到警察局問話被打死”;湖北石首事件中,有網(wǎng)絡謠言稱,“死者是在知曉當?shù)毓簿珠L、法院院長夫人同永隆大酒店老板走私販賣毒品后被害的”;浙江“錢云會”案件中,有網(wǎng)絡謠言說“錢云會是被謀殺的”……一個又一個假新聞混淆了大眾的視聽——網(wǎng)絡謠言,甚囂塵上!

“網(wǎng)絡謠言具有隱蔽性、炒作性、攻擊性、報復性、宣泄性、誘惑性、強迫性等特點,已成社會‘毒瘤”。北京大學社會學系教授夏學鑾認為我國的網(wǎng)絡文明發(fā)展還處于初級階段,網(wǎng)絡謠言很容易成為污染網(wǎng)絡環(huán)境、敗壞社會風氣、擾亂社會秩序、引發(fā)社會震蕩、危害公共安全的因素。

、以訛傳訛,誰為網(wǎng)絡謠言提供了溫床?

網(wǎng)絡謠言如此泛濫,那么是什么導致了這種失衡、糾結的社會輿論現(xiàn)象?又是什么讓這些昧俗、扭曲的言論有暗潮洶涌之勢?筆者認為,原因主要有以下幾個方面:

第一,商業(yè)炒作的推動。當前,相當一部分網(wǎng)絡謠言滋生于企業(yè)的炒作。而企業(yè)炒作與企業(yè)的發(fā)展、企業(yè)的市場推廣密不可分。一些企業(yè)為了在激烈的競爭中擊敗競爭對手,獲取更大的市場份額,加快企業(yè)的迅速成長,不惜違背傳統(tǒng)的社會公德,將互聯(lián)網(wǎng)變?yōu)椤拜浾摌屌凇保圃旒傩侣劊煜姷囊暵牎?011年9月29日,3Q大戰(zhàn)的終審結果出爐,北京市第二中級人民法院宣布,騰訊公司勝訴。而這件事的背景是,奇虎360公司,利用微博、公司官網(wǎng)等其他各種媒體,詆毀騰訊QQ,造謠QQ侵害用戶隱私。其出發(fā)點很可能就是通過打擊對手,促使自身的發(fā)展。

第二,意見領袖責任的淡漠。意見領袖在網(wǎng)絡輿論上的影響是顯而易見的:微博中知名的意見領袖的粉絲可以達到幾百萬甚至幾千萬。這樣一些意見領袖很可能就能主宰某個事件的輿論導向。然而,一些意見領袖的社會責任感可能不高,在網(wǎng)絡上散布一些謠言,接受謠言的網(wǎng)絡群體就能達到成千上萬,再加上網(wǎng)民對意見領袖的盲目崇拜,謠言也就自然而然被信以為真,并被廣泛轉(zhuǎn)載、分享,并最終在全國蔓延開來。

第三,社會公眾的盲從。“三人成虎”“以訛傳訛”,網(wǎng)絡謠言散布的關鍵在于“傳”,而推動網(wǎng)絡謠言傳播的主體無疑是社會公眾。任何情況下,社會公眾都會存在盲從的心理,在信息泛濫的網(wǎng)絡環(huán)境下,更是這樣。很多網(wǎng)民缺少獨立的思考,或者根本就不思考,盲目聽信一些小道網(wǎng)絡謠言,使小道網(wǎng)絡謠言成為冠冕堂皇的“真實信息”。甚至在傳播過程中無限夸大,信口開河。例如,山西地震謠言就是由一人將道聽途說的消息隨手編發(fā)成“你好,二十一號下午六點以前有六級地震注意”的手機短信進行發(fā)送傳播,在傳播的過程中事實被一再夸大,最后演變?yōu)椤吧轿魈⒆髾唷x中、大同、長治地震死亡100萬人”的帖子。

第四,社會心理的扭曲。社會中存在有少數(shù)對社會不滿的個體,利用了公眾的獵奇、從眾心理。因為受成長環(huán)境、教育條件等因素的影響,當前社會中仍有個別人的心態(tài)極不正常,他們對社會某一現(xiàn)象或群體持有不滿情緒。這些人一旦看到或聽到一些不合理、不公平事件或現(xiàn)象,就緊抓不放,見風是雨,利用公眾的獵奇心理將事件或現(xiàn)象搬上網(wǎng),并對事件(現(xiàn)象)進行加工、捏造,或歪曲事件,或添油加醋,以發(fā)泄不滿情緒,抨擊世道。如“高州市工商人員打死高考學生”網(wǎng)絡謠言的造謠者之一李某,在聽到原始事件后,就將事件搬上了網(wǎng),并編造了“二中一學生和母親到市場賣菜,剛賣得3元錢,便被市場管理人員催交稅款,因交不起而被市場保安拉到保安室毒打,學生母親在找來學校校長幫忙時,其兒子已被打傷,在醫(yī)院經(jīng)搶救無效死亡”的內(nèi)容,以抨擊市場保安和當今世道。

第五,國家法律、政策的不健全。互聯(lián)網(wǎng)傳播媒介是一個新興的輿論傳播工具,再加上互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡傳播工具的不斷變化、更新,國家法律法規(guī)、政策機制在這一領域必然存在很多漏洞、問題。正是由于國家法規(guī)政策的漏洞,使很多網(wǎng)絡推手在散布謠言時肆無忌憚、百無禁忌。法律給予的相關處罰遠遠小于其散布謠言所獲得的利益,甚至一些通過散布謠言擾亂社會秩序的違法分子逍遙法外。

第六,網(wǎng)絡媒體本身的特點。網(wǎng)絡具有一般媒體介質(zhì)不可比擬的開放性、互動性,網(wǎng)絡謠言的滋生、傳播環(huán)境“良好”。網(wǎng)絡是一種開放性、互動性很強的媒體,特別是BBS、E-mail、OICQ、Blog(博客)等網(wǎng)絡工具,它們提供了一個允許人們以匿名身份自由發(fā)表言論的空間。在這個空間里,人們可以不受限制地自由發(fā)表個人見解,與他人互動交流(灌水)。這給網(wǎng)絡謠言的滋生、傳播提供了“良好”環(huán)境,使網(wǎng)絡謠言可以輕易地在BBS、E-mail、OICQ、Blog等多個網(wǎng)絡工具上流傳。一些原本十分荒謬的網(wǎng)絡謠言,一旦在不同的網(wǎng)絡工具間流傳,并經(jīng)多次轉(zhuǎn)貼、加工后,就會變得“真實”、“可靠”和“生動”。

、消滅網(wǎng)絡謠言從何做起

第一,加強相關法律制度建設。中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)及網(wǎng)民網(wǎng)絡行為一直以來以法律不健全而被人們詬病。因此,整治網(wǎng)絡謠言,凈化網(wǎng)絡環(huán)境,必須做到有法可依、執(zhí)法必嚴。另外,還要將相關責任落實到位,由政府的某一部門專門整治網(wǎng)絡環(huán)境。對于網(wǎng)民行為情節(jié)過于惡劣的,有必要追究其刑事責任。其實,國外這方面法律法規(guī)管理體系已經(jīng)相當健全,以新加坡為例,1996年,新加坡廣播管理局被相關法規(guī)授權管理網(wǎng)絡信息。2003年,根據(jù)修改的互聯(lián)網(wǎng)相關法規(guī),新加坡媒體發(fā)展管理局接替廣播管理局,履行網(wǎng)絡信息管理的職能。該局鼓勵網(wǎng)絡行業(yè)建立自己的評判標準。如果發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡謠言,該局會適時查處,嚴重造謠的還會被以誹謗罪起訴。

第二,網(wǎng)站媒體應該主動承擔相關責任。作為信息發(fā)布載體的網(wǎng)站,有責任發(fā)揮謠言過濾器的功能,必須承擔保障自身平臺所發(fā)布信息真實性的責任。從近期網(wǎng)絡謠言的泛濫狀況看,大量的網(wǎng)站顯然未能履行自己的責任。因此,政府應該出臺一些強制措施,強制網(wǎng)絡媒體履行其應該履行的網(wǎng)絡謠言過濾義務。

第三,加強網(wǎng)民教育。理性的公民教育是促使最大限度減少網(wǎng)絡謠言存在的長期路徑。互聯(lián)網(wǎng)造謠、傳謠、信謠現(xiàn)象的背后,折射出我國對理性網(wǎng)民教育和養(yǎng)成的不足。正是理性價值判斷的缺失,才會有大量的網(wǎng)民在接受信息時不加選擇或沒有能力進行理性選擇。因此,要切實防止網(wǎng)絡謠言對社會帶來不良影響,最終需要我們培育理性的公民和理性的網(wǎng)民,使網(wǎng)民在面對大量的信息沖擊時不致迷失自己,不致受到欺騙和蠱惑而不自知,使網(wǎng)絡謠言能夠在不盲信盲從的受眾面前不攻自破。

“對待網(wǎng)絡謠言,全社會應該同仇敵愾,達成零容忍的共識。”中國社會科學院莫紀宏表示,謠言是社會公害,與每個人有關。因此,消滅謠言必須從全民做起,從網(wǎng)絡媒體做起,從政府做起。動員全民的力量,網(wǎng)絡謠言問題才會得到有效的解決。