大埔人的教育情懷

盛海輝

近年來,大埔縣委、縣政府堅持把教育事業擺在優先發展的戰略地位,實施“內涵式、可持續”發展思路,集全縣之智,舉全縣之力,通過統籌規劃,整合資源,多方籌措,使各級各類學校辦學條件不斷改善,教育發展水平明顯提升。現已形成了較為完善的國民教育體系,為邊遠山區、貧困地區和革命老區創建教育強縣提供了鮮活的范例。

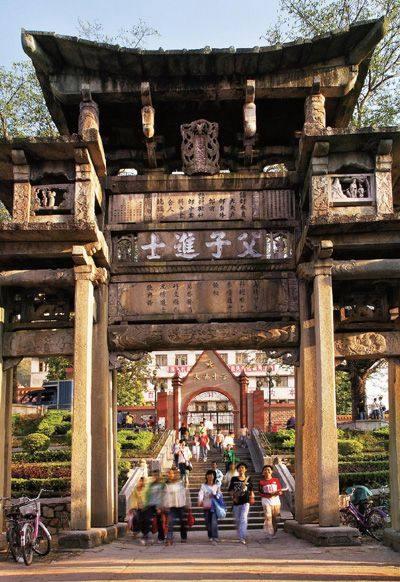

走進大埔虎山中學,綠草如茵的足球場,古香古色的老建筑,設施齊全的實驗大樓,具有現代化氣息的新建綜合教學樓,環境優雅的圖書館,令人目不暇接。

虎山中學創辦于1906年,當時校名為“湖山官學”。1936年,時任國民革命軍高級將領的羅卓英、吳奇偉及愛國僑領藍晉卿先生等在原校址基礎上集資籌建新校,因其背靠湖寮鎮五虎山,氣勢雄偉,遂命名為“虎山公學”,1941年更名為“虎山中學”。

2003年12月,為了徹底改變校園面積狹小、校舍不足、設備陳舊的落后狀況,大埔縣委縣政府把原農機廠12000多平方米的土地無償劃給虎山中學建設新校區;2005年,縣委縣政府為了進一步擴大辦學規模,又把與原農機廠一墻之隔的原電機廠13000平方米的土地劃給學校作校舍建設用地。同時,虎山中學先后籌集了2500萬元投入學校硬件建設,改造運動場,維修老教學樓,建設校園網,改建校內中心花園,規劃建設新校區,使學校的辦學條件有了質的飛躍,成為當地辦學效果好、社會聲譽高的“人文校園”“書香校園”。

大埔在教育“創強”過程中,無數個老區學校得以“變身升級”,虎山中學只是其中的一個縮影。

黨政重視,各界支持,奠定“創強”基礎

“大埔的教育能有今天,離不開上級領導的關心和歷屆縣委、縣政府的重視與支持。縣領導多次指出,創強是教育的需要。”談起創建教育強縣,縣教育局黨組書記、局長劉劍濤深有感觸。他告訴記者,在很多場合里,縣委書記林健雄都一再強調,“大埔窮,但不能窮教育”“要大辦教育,辦大教育”。

2008年,梅州市委、市政府提出創建“教育強市”號召后,大埔縣迅速行動,提出了2011年建成省“教育強縣”的目標,明確提出對教育實行“五個優先”的政策:即教育發展優先規劃;教育問題優先解決;教育經費優先保障;教育人才優先引進;教師待遇優先改善。

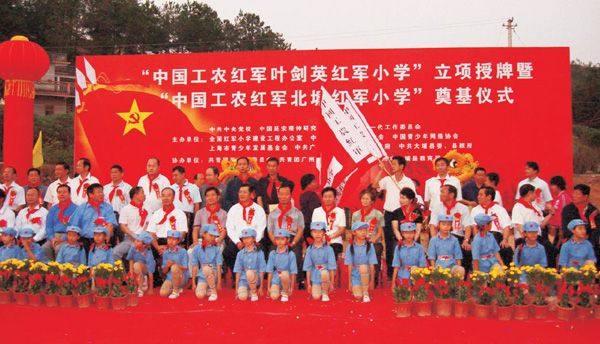

“自2008年啟動‘創強以來,大埔共投入了3.45億元推進‘創強工作。這其中有不少來自大埔籍鄉賢的傾力奉獻。大埔人歷來就有熱心捐資助學的優良傳統,在政府財政收入不能滿足‘創強資金需要的情況下,縣委、縣政府充分發揮鄉賢的作用,共籌措資金8000多萬元,為大埔‘創強工作提供了有力支持。”

說起鄉賢們熱心家鄉教育事業,劉劍濤有些動容,他一口氣給記者舉了好幾個鄉賢捐資助學事例:在香港行醫的劉永生先生,自己的錢不多,就動員身邊的子女和親戚朋友,籌集了2000多萬元,投入到虎山中學的新校區建設中。肖畹香先生,為解決進光村孩子讀書問題,捐建了進光中學,不僅承擔了學生的課桌椅和教師的辦公設備的開支,還在縣城建房供教師居住。此外,每年還拿出100萬元作為進光中學的辦公經費。2010年大埔縣委縣政府決定投入7500萬元興建一所小學,已故鄉賢張云栽70多歲的孫子、香港大得企業發展公司董事長張耀華先生第一次回到大埔,聽說此事后,在企業資金周轉有困難的情況下,慷慨捐資2500多萬元支持學校建設。

“這樣感人的事例在大埔不勝枚舉。”劉劍濤說,正是有了黨政的重視和社會各界的支持,大埔縣教育才得到長足發展。在短短的4年時間里,教育“創強”取得顯著成效,全縣有8個鎮先后建成省教育強鎮。

“大埔人的教育情懷,成為廣東省邊遠山區、貧困地區和革命老區‘創強工作的一大亮點。”省督導組在對大埔縣申報廣東省教育強縣進行督導驗收時作出如此評價。

強化教師隊伍建設,提升核心競爭實力

“教育大計,教師為本。大埔縣一直重視教師隊伍培養,通過創新教師隊伍管理模式、實施獎勵機制,采取多渠道培訓等措施,培育了一批名校長、名教師,大力提升了師資水平。”劉劍濤還給記者提供了一組數據:近兩年來,累計有20個完小校長參加革命老區、邊遠山區省級培訓,有教師45人次參加省級骨干教師培訓,199人次參加市級骨干教師培訓,30人次參加省市“百千萬人才工程”培訓。目前,大埔縣有全國優秀教師4名,省級優秀教師87名,市級優秀教師317名,有省特級教師2名,南粵優秀教師5名,其中還有12人次榮獲梅州市“名校長”或“十佳校長”稱號。

據劉劍濤介紹,大埔非常重視教育科研,充分發揮名教師、學科帶頭人、中青年骨干教師的帶動效應,通過開展課堂教學創新、校本研修等活動,形成了‘以研促教、以研促學、以研促改的良好局面。三年來,全縣共確立省級以上課題18項,市級課題20項;有634篇論文在國家、省、市以上刊物發表或評比活動中獲獎,在同類地區中比較突出。

為了充分調動教師工作積極性,大埔相繼出臺了《教師績效考核與分配辦法》、《大埔縣義務教育學校績效工資實施辦法》和《加強教師隊伍建設的若干意見》,將教師待遇與工作業績、師風師德考核掛鉤,充分調動了教師工作積極性。

“在保障教育經費足額投入的同時,大埔還通過落實‘兩相當政策、發放特殊津貼、獎教獎學、引進優秀人才、設立‘校長基金等途徑不斷提高教師待遇,努力為教師創造良好的工作、學習和生活環境。”陪同記者采訪的縣委辦副主任黃更亮介紹說。

促進內涵發展,提高學生綜合素質

作為文化積淀深厚的歷史古鎮,大埔十分重視客家人崇文重教優良傳統的發掘傳承,縣教育部門充分利用八一起義軍三河壩戰役烈士陵園、青溪紅色交通線、楓朗中共南委舊址、鄉鎮蘇維埃政權舊址等遺址的修復重建,發掘出對青少年進行革命傳統教育、愛國愛鄉教育、艱苦奮斗優良傳統教育題材,并把這些題材變成鮮活的教育內容,不斷推進學校校風、教風、學風建設,取得顯著成績。

大埔縣也歷來重視學校的教學管理工作,把提高教學質量作為學校的生命線。在抓好常規教學管理的同時,注重學生個性特長發展,積極開展豐富多彩的課外實踐活動,扎實推進素質教育,促進學生全面發展,收到明顯成效。

在采訪中記者了解到,大埔是廣東省教育廳批準的陶行知教育思想實踐基地,也是中國陶行知生活教育四大實踐基地之一。該縣依托陶行知先生親自指導推行生活教育運動的學校——百侯中學這個得天獨厚的教育資源,努力實踐行知思想,大力創建“陶”字特色學校。經過多年努力,大埔成為了全國“學陶師陶”第一縣。目前,全縣中學、小學、幼兒園“三位一體一條龍”學陶模式正在形成。

“把踐行陶行知教育思想與探索現代教育實踐結合起來,成為大埔教育的一大亮點。”省督導驗收組對大埔打造“陶”字特色教育品牌也給予了充分肯定。

加大統籌力度,促進教育協調發展

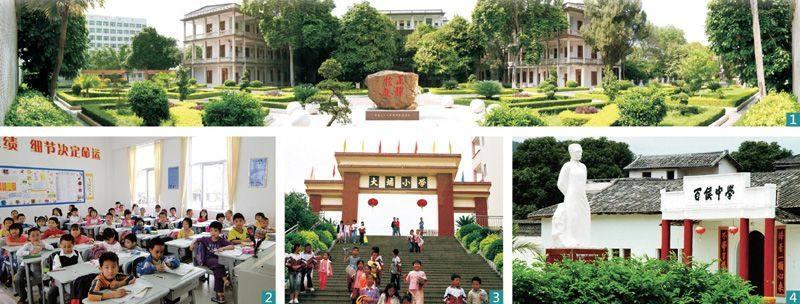

位于大埔縣城西部的張云栽實驗小學,環境優美,師資雄厚,各學科教師配置均衡,功能場室齊全,裝備先進,特別是學校圍繞愛國主義教育、行為規范教育、國學經典教育和崇尚自然科學教育布置校園文化墻,令人眼前一亮。

“2010年縣里為優化教育資源、促進義務教育均衡發展,切實解決縣城學校大班額的問題興建了這所學校。”采訪中藍達懷校長告訴記者,縣委縣政府對學校建設高度重視,縣教育系統也抽調了一批骨干教師充實到實驗小學,力爭在三年內上市一級學校,五年內上省一級學校,全力打造成為具有廣東山區縣特色的一間示范性學校。

據了解,過去大埔學校設置比較分散,辦學條件比較薄弱。為改變這種狀況,大埔注重整合教育資源,通過“撤、并、擴、建”,先后撤消中學6所、完小90多所,合并九年一貫制學校3所,初步解決了學校布局散、規模小、條件差和教育資源浪費、辦學效益低下的問題。

大埔縣辦學很有氣魄。近三年來,該縣籌集資金2000萬元,新建改造幼兒園11所,全縣優質幼兒園率達28.1%。投入7415.4萬元,大力實施“校安工程”;投入基建經費990多萬元,新建、擴建、改建一批校舍,增添一批學生體育、衛生、生活設施。此外,還投入150多萬元改建特殊教育學校,解決殘疾兒童少年入學問題,全縣適齡殘疾兒童少年入學率達100%。

為了構建完整的教育體系,縣政府相繼投入9400萬元新建了縣文化中心、書法公園和梅河公園;建立了19個社區文化中心,下轄漢樂演奏和“夕陽紅”2個活動室;在各村建立了105家農家書屋,開展“嶺南流動書香車下鄉惠民活動”等;通過舉辦音樂晚會、科普知識講座、漢樂節、體育競賽等活動,極大地豐富了廣大群眾的精神文化生活,推進了和諧社區的建設。近年來,先后有2個鎮的文化站被評為“廣東省特級文化站”,3個鎮被評為“梅州市文明單位”或“梅州市文化先進鎮”。

“大埔縣通過‘創強活動的開展,教育事業實現了快速發展,辦學水平和綜合實力有了明顯提升,為邊遠山區、貧困地區樹立了很好的榜樣。”4月18日,經過全面考察大埔縣創建教育強縣的實際情況,并對照《廣東省教育強縣(市、區)督導評估指標體系》的標準,省督導驗收組一致認為,大埔縣創建教育強市各項指標已達到廣東省教育強縣的標準,同意通過廣東省教育強縣督導驗收。

“通過省教育強縣督導驗收,這是大埔教育事業發展中的一件大事。創建省教育強縣只是手段,努力為群眾提供更多優質學位、辦好人民滿意的教育才是最終目的。”縣委書記林健雄在總結報告會上表示,今后,大埔縣將以這次評估驗收為新的起點、新的標桿、新的開始,堅持教育優先發展,深入實施“人文魅力縣”發展思路,不斷開創大埔教育工作新局面。