韓文畦先生及其書法藝術

楊代欣

內江從古至今人才輩出,單是書法藝術界的張大千、公孫長子、余燮陽就名揚海內,為世矚目。由于歷史的原因,也有好幾位在書法藝術上造詣頗深者不為世人知曉,學者型書法家韓文畦先生就是其中之一位。韓文畦先生的書法蒼勁老辣,厚重沉雄,高古深邃,為一般善書者望塵莫及。究其根本,是韓先生的淵博學識和高尚的品格所致。

一

韓文畦,字孟鈞,1895年生于資中,4歲遷內江。其父韓仲勤為中醫,膝下有兄妹4人,其為長,幼年體弱多病。

1910年,韓文畦先生就學于內江蠶桑講習所,與廖劃平、李促權、鐘白勛結為兄弟,崇尚康梁,主張君主立憲;辛亥革命后,信仰孫中山提出的三民主義。

1913年,18歲的韓文畦先生考入四川法政學校,專攻法律。五四運動中,他與廖劃平等人一道閱讀《新青年》等進步刊物,參與抵制日貨。1921年,一次偶然的機會使他得與著名的張瀾先生交談,深得賞識,名聲大噪。第二年他升任南充嘉陵道尹公署教育科長,進行了改革教育的嘗試。1923年,韓文畦先生任西充縣長,廉潔奉公,改革陋規,引起保守勢力反對。1924年,韓文畦先生辭喻培棣師部秘書職,到南京支那內學院從歐陽竟無師研習唯識學,與大學者蒙文通先生同窗。1927年,重慶“三·三一”慘案發生,重慶省立第二女子師范學校的李遠容等三名學生被害。當時任該校國文教員的韓文畦先生在追悼會上說:“大家要記著,要永遠記著,殺死李遠容他們的人是誰?……”上海“四·一二”反革命政變后,韓文畦先生選擇了以“唯識”的教義和苦行僧式的砥志勵行來救度群生的道路,自號文畦居士,脫離剛參加兩年的國民黨。

1929年,韓文畦先生任24軍科長,深得劉文輝尊重。1939年,他任西康省府委員、省教育廳廳長,清廉自守,創始陽師范和雅安工業職業學校。1943年,他任西康省通志館長,與張貽蓀、蒙文通、任乃強完成《西康省通志》13篇。

1939年,韓文畦先生與共產黨參政員董必武、林祖涵、吳玉章等人互有往來。1946年,他加入中國民主同盟,任成都分部委,組委主任、代市盟部主任委員,在白色恐怖的艱難環境中,堅持與國民黨反動派作斗爭,并掩護、安置、接濟受迫害的盟員多人。1949年,他為劉文輝起草了“起義宣言”。

新中國成立后,韓文畦先生歷任川西行署農林廳副廳長、綿陽專署副專員、四川省政協常委、民盟四川省委常委等職。對于自己的信仰,他說:“我信仰共產主義,但同時也信仰佛教。從理論上說是矛盾的,該怎么辦?我也說不清!”

1957年,韓文畦先生成為四川的大右派,他子女也登報與他劃清界線,生活來源斷絕。他雖身處逆境,仍然相信人民,以國家利益為重。十年動亂期間,他積數十年收藏的圖書碑帖二萬余冊和數千張拓片竟毀于一旦,自己也身陷囹圄數年,但他對“四人幫”不屈不撓,鐵骨錚錚,并從佛教的“三因說”中尋求精神支柱。

1979年,韓文畦先生獲平反,1980年被安排為省參事室參事,1982年恢復省政協常委職。1983年韓文畦先生因患腦梗塞病在成都逝世。

在動亂的年代,韓文畦先生常常面臨斷炊的威脅。1976年“四人幫”倒臺后,他與一姓徐老先生經將軍衙門到人民公園看川劇。當他們經橫道線過街時,韓文畦先生不幸被一騎自行車的中年人撞倒在地,當即股骨頸骨折。肇事者被群眾擋住,韓文畦先生卻坐在地上笑呵呵地對肇事者說:“騎車不要莽撞,摔著自己多不好。”事后他說如果把人扣下,那么就會兩人討麻煩,這麻煩我一人承擔就是。當時,他生活都成問題,根本無醫藥費,家人都埋怨他,他卻以理開導。著名武術家楊華炯先生非常佩服韓先生,聽到出事的消息就主動上門義務治病。但由于韓先生年事太高,恢復可能性小,一直到逝世,韓先生都未能站立起來。韓師母也因此又急又累,拖垮了身體,先離韓先生而西去。

韓文畦先生逝世后,《四川日報》發出訃告,高度評價他是“中國共產黨的忠誠朋友”,“擁護黨的領導,熱愛社會主義祖國”,“一生嚴于律己,為人正直,作風正派,生活儉樸”。

二

韓文畦先生一生勤于治學,每日手不釋卷,經、史、子集廣搜博覽,特別對佛學有精深研究。韓先生認為:佛學到中國則變為中國佛學,因為到中國后就無系統,非印度之樣,變為中國的派別。有些人(指胡適等)是否懂了呢?沒有,因為他是抱了成見的,甚至許多地方根本未讀懂。學問有成見是不行的,學問貴誠,否則無法得到。學問不能由知識到知識,要信念,不能靠思辯,通過信仰才能理解。“諸形無常,諸法無我,有漏皆苦,涅槃寂靜”,這四句話貫穿多種佛學經典,是佛的宗旨,前三句都可以解釋的,后一句則是正面的東西,是佛的境界。前三句是此岸,后一句是彼岸。知識一般是常識,常識能進到學識,而學識是超過一般的常識。佛學講真實,常識就是真實,學識本身是無窮的,都是世間知識。必定要像佛一樣的知識,則凈智,才是干干凈凈的知識。入定則能發慧。“四人幫”的開始、變化、結果,其事理互相聯貫,有內外在的聯系,有一定的規律,有一定的形勢范圍。這樣配合來看,就可以科學地預見,就可以觀始終。

談到《答司馬諫議書》,韓文畦先生認為王安石的品格、學問、氣節、能力、見解在宋代是很突出的,缺點是傲。看一人往往長處就是其短處,短處也是其長處。王安石被后人紀念就在于此。王的文章獨樹一幟,具陽剛之美,有孟子的風格,有賈誼、韓愈之勢。讀他的文章有挺拔之意。他純理性無感情,與歐陽修相反;蘇東坡則兼兩家之長。這是文章中了不起的風格,也是他藝術的特點,有勁健之意。至于事情,我們推而論之,講改革是需要的。宋朝立國弱,為藩鎮割據。到宋朝中葉,地方無力量,權集中央,外患突出。到王安石時,應該是變的時候;但就怎樣變,變的題目之下就發生很多問題,涉及步驟、作法、措施、態度、范圍等。主張不變則不通,不變是錯誤的。王的所得是知道各方面都應變,問題是怎樣變,要對癥下藥。如果太寬、太大、太驟、太深,則好事變成壞事,之所以失敗,就在于這方面。蘇東坡的《上神宗皇帝書》就說明當時新法不得人心的幾方面表現,用人就是一大方面。王安石大用青年人,青年人則趾高氣昂,到處得罪人。用青年是不容易的事。又如所變之法本身不周到,不如預想的那么合適,如青苗法初產生的矛盾。習慣是不能驟變的,應該漸變。民意又可靠,又不可靠,大家怎么說就怎么說也不對,應該尊從,但又不能敬從。此一時也,彼一時也,相當微妙。一切事都在分寸之間,先講大題目,往往是錯誤的;不能光講大題目。王安石是百分之百的政治家,但卻是失敗了的政治家。

韓先生認為,人在搞好本職工作的同時,把自己半徑擴大,生活內容擴大,擴充自己的知識領域,如果需要,就應該為民眾服務。對于過去和現在的歷史都應該了解,知因果路說不定會將自己擺在歷史里面去,即使不擺,自己也有歷史觀察力,不用也沒有關系。這樣,心情愉快,天下的事清清楚楚。多看歷史,古為今用,智者不惑。

論及王羲之的《蘭亭序》,韓先生認為:生是可樂的,死則是可悲的。道家講生等于死,不是從一個人來看,而是從整個宇宙來說。道是無邊無涯,無窮無盡,不似常人短淺,是從萬物的本體看,因此死生算什么——從某種意義講,彭祖等于殤子。王羲之是東晉世族中清貴、骨硬、雅潔的人物,他的《蘭亭序》是千古傳誦的名作。這篇短文以清真、婉切的筆調,表現了一個正常人的愷悌與悱惻的感情,既不鄙陋,也不虛渺,因此具有普遍性,能引起共振,是令人玩味無盡的藝術作品。人內懷幽情高趣,不得不有此發抒;外觸佳境勝游,不能不托以放浪,人生雅娛于是在焉。然多數人啼饑號寒,少數爭權競勢,都無從領略此真味。人能領略此味者,仍多有好景不長,華筵易散,懷人下淚,望宇興哀之感,無常奄忽隨化之悲。于是遂貫今古,此撼至深至重,乃起道家“一死生”、“齊彭殤”之思為解救劑。然玩賞覺虛妄,則解救為徒然,王氏之嗟悼遂延為百世之嗟悼,故為后人吟誦不絕。

以上的論述是筆者的記錄,時間為1975年8月到1976年5月。下面有幾則韓先生的跋語,時間與以上相同:

不起妄,不滅妄,任妄不辨,妄無妄不辨,真如是。

孩童喜玩具,爭泥牛瓦狗而哭笑無常,終于舍棄,成人有異乎?功名、財貨亦暫得旋空之玩具耳!噫!

人皆求安求樂,以物境為歸,求之愈多,得之愈難。倘能物得少為足,儉境茍為美,以安樂之,途不遠易遂矣,曷請教于古之逸民乎!

一事當縱橫視其聯系交涉,從縱觀其連接,因果錯綜復雜,幾無一同,此論事之所以難也,吁!

成事已逝,勿念過去,來日渺茫,勿計它年,當為安靜,是為幸福,應樂。

三

韓文畦先生生前在成都的知識界威望極高,受到許多有識之士的尊敬。由于他學問淵博,道德高尚,思維異常敏銳,分析研究問題邏輯性極強,能擊中要害,以理服人,因此在“文革”后期(此時由拘押處放回家),在他破舊的窄巷子房間里經常是賓客盈門。我省好幾位著名的書法家,都與韓先生有頻繁的交往。

著名書法家余中英先生對韓文畦先生道德學問都非常佩服,甚至不顧高齡,親自登門攜禮向韓先生祝賀中秋佳節。

著名書法家陳無垢先生是韓先生的同鄉。陳先生認為韓先生的佛理博大精深,學識淵博,常常向韓先生請教。

中國書協前副秘書長劉正成先生“文革”期間曾向韓先生問道,韓先生對劉正成的書藝悟性評價很高。

著名書畫家沈勝雙對韓先生亦十分敬重,認為韓先生學問貫通中西,精研佛學,文章詩詞為世所重,章草寫得精妙絕倫。

韓文畦先生主張書法應從篆隸入手。他認為書法用筆的關鍵是藏鋒收鋒。他非常推崇劉咸炘先生的《弄翰余瀋》。他認為認定一位有成就的書家,應與該書家的品格相聯系,品德不好,那么其書法成就也十分有限。

20世紀80年代初,筆者將一本書法冊頁請韓先生品評。作者大多是當今著名的書法家,有北京、上海、江蘇、陜西、河南、湖北等省市的,有篆、隸、行、草,內容有自作詩和古人詩。有的作者既是書法家,又是著名詩人。韓先生看得非常仔細,由于高度近視,幾乎眼鏡離冊頁只有一兩寸。看完了冊頁的所有作品,他批評說:“詩要不得,字也不行,不懂得點畫!”我當時十分驚諤了。如今有些問題搞懂了,但有些問題仍在思索之中。

韓文畦先生一生收集的圖書碑帖資料可謂汗牛充棟,“文革”抄家是用大卡車裝運走的。他的每部書和每種碑帖都幾乎有眉批或跋語,可惜大多散失,現抄錄幾段,以饗各位同道:

唐王紹宗承烈嗜學,工草隸,嘗與人書曰:“鄙夫書無工者,特由水墨之積書耳,常精心率意,虛神靜思以成之。吳中陸大夫常以予比虞世南君,以不臨寫故也。聞虞被中畫腹,與予正同”。文畦在金陵時,黃歐與竟無大師言,嘉興沈寐叟出為清末。其欲書也,輒閉戶獨坐,沉思神來,振筆疾揮,奇崛飛動,迎出尋常溪徑,別具風骨。書畢,汗漬。蓋非寫字實造字,而逆轉為其決焉。

乙卯臘月祀灶日墨頌記

藏真自敘,稱狂草點畫橫飛矩變,度無逕絕云通,當入圣技乎,道也,快歌呼!

丙辰人日,八十叟聞希書

北魏祖瑩云:文章須自出機杼,成一家風骨,何能共人同生活也。葉昌熾《語石》亦有書賞字字有新意,筆筆有奇姿之語。且聞先輩傳書以纖媚為戒,宜古篆隸趣之教。要之藝術乃個人精神風格之體現,尚獨創,而賤因襲。李北海由有“學我者病,似我者死”之快論也。

逆筆使點畫沒有起止跡,轉涉及造型,此為工夫。

狂草是借筆墨來表現其精神境界。張(旭)草書是見物布白之。康有為之字也不是布算字。張旭的境界不是初學的境界,是一種神會。董趙之字都纖媚,是俗書。

譚澤楷、沈寐叟是近代書家有特色的。

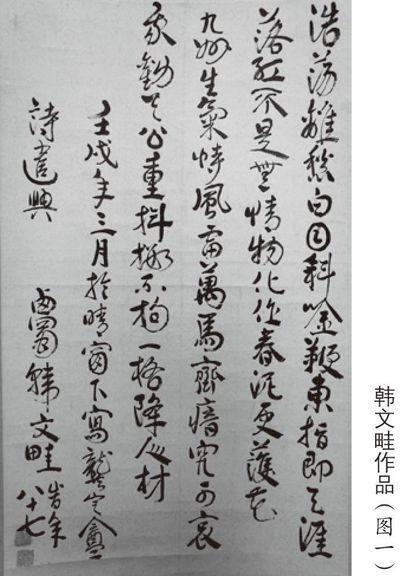

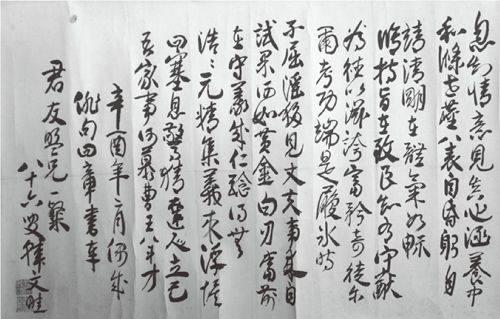

韓文畦先生的書法的主要特色是以隸篆筆法寫章草,藝術感染力極為強烈。80年代初,筆者將他寫的襲自珍詩(圖一)出示給當時的省書協副秘書長劉云泉觀賞,劉氏拍手稱快,即刻定板推薦參加“西南三省書法藝術展”。這是韓老的書作首次也是最后一次參加省級展覽。此篇作品是在天朗氣清的情況下一氣呵成,共六行,字字敦厚穩重,共同構成了飛仙舞鶴的整體章法。其書體在章草和隸草、隸行之間。字的結體取縱勢,筆遒法足,波瀾老成,百態橫生。其筆篆隸結合,意趣高古,“白”、“日”、“物”、“即”、“馬”、“拘”等摻用了篆法,而“離”、“金”、“鞭”、“落”、“不”、“是”、“春”、“更”、“氣”、“袁”、“人”等字的捺畫刀斬斧截,洞達痛快,非高手不能所為。《讀荀子余論出付代欣君》(圖二)更是驚世之作。全篇八百余字,字體為小章草,點畫精到,變化莫測,發自肺腑之言更使該件作品余味無窮。令人值得研習的是雖然此件韓先生的遺墨是折了豎格而寫的,但是卻不見格子的絲毫影響。很難想象這篇作品是出自于1975年時一位飽嘗苦難的80歲的老翁之手。在“黑云壓城城欲摧”的境況下,老人卻奮筆疾書,對中國歷史上的大哲人老子、墨子、宋鈃、荀子進行了深刻的評價。他無時無刻都在關心著中國的前途。

韓文畦先生是四川知識界和四川書法藝術界不可多得的忠厚長者,是四川人民,也是內江人民的驕傲。韓文畦先生的書藝水平完全能與上海王蘧常先生并駕齊驅,這是許多同道的共同看法。

韓文畦先生的一生是能給我們書法藝術界的同道們多方面啟迪的。

韓文畦先生所取得的成就也深刻地證明了這樣一個道理:藝無止境,學海無涯。書法藝術是中華民族的獨有的傳統藝術,因此也只有在中國傳統文化的滋育下,書法藝術才能正常地健康地發展。任何一種試圖以西方某種藝術理論體系來替代中國書法傳統理論并創新中國書法的嘗試都只是空中樓閣。

韓文畦先生的書法藝術理應在中國現代書法史上占有相應的地位,并得到書學理論界的研究和宣傳。

作者:四川省文史研究館(成都)館員