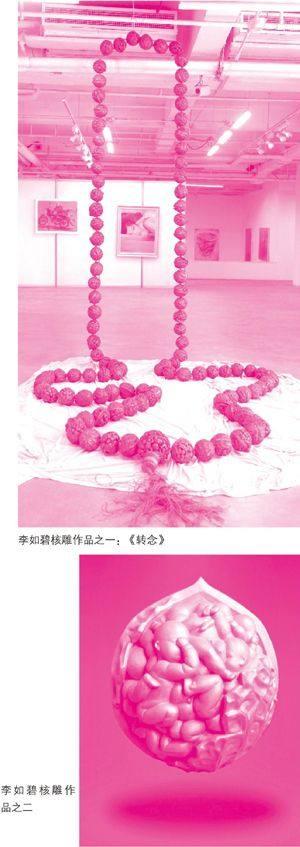

讀殼?核雕塑系列之代表作——《轉念》

陳沫吾

在當代眾多雕塑藝術家創作的雕塑作品中,我特別欣賞和喜歡李如碧女士創作的殼·核雕塑系列作品;尤其是其代表作《轉念》,不僅讓人震撼,而且讓我似乎真正觸摸到雕塑藝術的文化內核邊沿,理解到中華民族傳統文化的深層內涵。

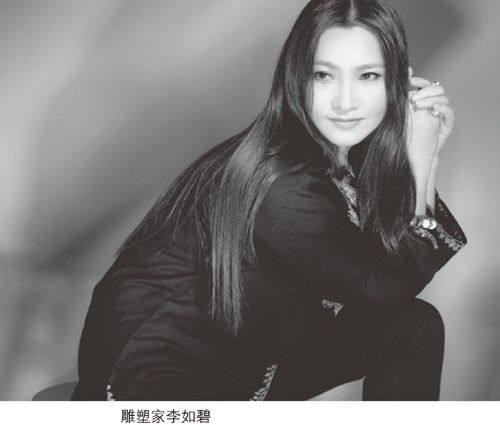

前幾年我就在李如碧女士的創作室里看見過關于殼·核雕塑系列作品,當時我還不以為然,認為不外乎是作者借助核桃的外觀而表現自己不明確的個人心境而已。但這次看見作者創作出的一串佛珠形式的《轉念》作品后,我才初步把握到她的藝術創作對宗教文化的直觀詮釋,宗教文化對藝術意境的提升思想是何等的宏闊張顯、彼此包容與互為互動;同時,通過對作品的審視欣賞,更進一步看到佛教文化,特別是藏傳佛教文化對人類生命的理解。李如碧從不張揚自己的藝術成就,數十年如一日,默默耕耘,用自己的慧眼觀看世界,用自己的心靈去體驗世界,是一位敢于追求夢想的人。她在藝術上不計較功利,只關注自己的感悟與感覺,天真而又浪漫,洞徹人生哲理。《轉念》作品可謂是她崇高精神的升華和心智的結晶,也是她近幾年來研究創作殼·核雕塑系列的全部心血之智慧的凝聚。

如果我們能客觀公正地來看待這個世界,就不難發現在人類發展史上,宗教和藝術之間存在著許多內在的聯系。如原始社會中的人對宗教的信仰和崇拜,根本就是原始藝術產生和發展的直接原因。通過了解宗教和藝術的關系,解讀經典雕塑作品,可以幫助我們更加深刻認識宗教藝術遺產和當今的宗教藝術創作。這對認識宗教和藝術這兩種意識形態的特殊性,具有一定的理論、現實和深遠意義。大家知道,佛教術語中,轉世是指一個人在死亡之后,其性格特點或靈魂思想在另一個人的身體上得到重生再現,藏傳佛教的轉世靈童就是這一生命現象在教內中的特有傳承方式。它起源于公元13世紀西藏佛教,創立于公元14、15世紀之交的藏傳佛教格魯派。雕塑家李如碧,通過多年的潛心思考與研究,全方位、全視角地對宗教(藏傳佛教)與藝術(雕塑藝術)的深刻把握后,創作出了這件具有劃時代意義的佛教法器(念珠)式的雕塑經典作品。

佛教作為一種世界性的宗教,它的源頭在古印度,而古印度的佛教藝術卻是東西方文化血液融合的產物。多少年來,許多專家、學者、藝術家在積極探索、研究石窟雕塑藝術對于中國文化的貢獻。他們越來越發現中國石窟雕塑藝術的博大精深,凝聚著世界上幾個偉大民族的智慧、審美意識和理想。它是幾個古老國家的文明相融合的產物,不是我們這兒能用幾十篇文章可以窮盡的。在人類歷史上,當中國的絲綢沿著漢王朝打通的絲綢之路源源不斷抵達地中海岸的古羅馬帝國時,佛教也從印度沿著絲綢之路傳入到中國。隨著佛教的傳入,一種由印度民族創造出的藝術——石窟佛雕藝術亦跟隨傳入到中國。

其實,中國的雕塑藝術源遠流長,蔚為大觀。先秦時代的玉雕、石雕、陶塑、彩繪泥塑等,就已達到較高水平,充分顯示了古代藝術家高度的智慧。到三國兩晉后,隨著佛教的傳播,寺院建造、石窟開鑿、佛像雕琢塑造盛行,中國雕塑的內容開始發生變化,寺廟、石窟成為廣闊的雕塑天地,創制出為數眾多的石雕、木雕、象牙雕,銅鑄、鐵鑄、銅鑄鎦金,泥塑、陶塑等等。佛像是中國現存古代雕塑中數量最多、藝術價值較高的一類。

我理解李如碧女士創作的《轉念》作品,是藝術家本人對佛教與雕塑藝術認識把握的思想和人生境界升華。誕生于幾千年前的佛教文化流傳到中國后,很快被中國本土文化所接納,并漸漸形成了中國禪宗文化,佛教思想得以在更大范圍內被人們接受、傳承與弘揚。盡管從統治階層到社會底層,從知識精英到民間草根,不同時期人們對佛教存在不盡相同的理解與看法,但一次次分歧與整合,沖突與包容,佛教思想儼然與儒家思想、道家思想彼此影響,相互交融,成為中國文化的重要組成部分。我們欣賞《轉念》,如同是在聆聽一個女雕塑家對佛文化與雕塑藝術的虔誠告白,應該說是十分饒有婉趣的一件雅事。我們從中體會佛文化的博大精深,品讀雕塑作品本身的美感,廣泛關注人的生命意義和社會批評與文化思考,也不難看出《轉念》作品體現出的藝術文化必須在歷史中沉淀才有底蘊,思想在時間中流動才有意義、才有活力。

進一步審視《轉念》作品還發現,它所體現出的一個雕塑家所持佛教平等觀、惜福觀等等,是對生命本身的尊重與關懷——通過作品展示,讓欣賞者產生積極的人格心理效應,以助于達到天下眾生和諧生活在同一個世界的目標。同時,《轉念》作品借助核桃的形體,是因為核桃的外觀與內質都與人的大腦有著千絲萬縷的聯系,寓意了人的智慧。這件現代意識感很強、充分體現華夏民族傳統文化與佛學思想內涵的作品告訴大家:我們不要計較生命本身的長短,而要關注和珍惜眼下的時時刻刻;雖然人生充滿苦難和諸多不如意,但必須相互施舍報答,銘記感恩,在苦難中共同尋求人間福祉,讓智慧與理念轉世延續。

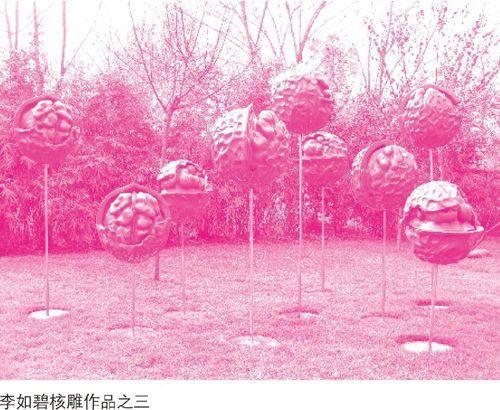

隨著時代的發展,人們的審美觀可以說也同樣在隨著西方的審美觀而發生很大的改變。作為雕塑藝術,已經不再是過去限于普普通通的一個占空間的簡單形體了,特別是裝置雕塑的出現就充分說明人們的審美觀已經發生了改變。我認為,過去的雕塑藝術是作者賦予雕塑作品內容,然后由欣賞者在欣賞作品時從中獲得內容;而現當代的雕塑藝術應該是作者賦予雕塑作品部分內容,欣賞者在欣賞作品時與雕塑作品互動,不同的觀眾、不同的心情、不同的時間與地點,欣賞者從雕塑作品上將會獲得不同的感受,因而現當代的雕塑藝術作品更有意象性和寫意性。由此,雕塑家李如碧,針對人們審美觀的改變而不斷改變自己的創作理念和表現手法,深思熟慮后才大膽創作出《轉念》這樣的經典雕塑作品。《轉念》這件作品從外觀形式看,就是佛教念經時用的法器——一串念珠;每一顆念珠的構成是以紅銅為材料,以核桃外形內核為表現雕塑藝術的載體,看似裂變無規律,支離破碎,其實顯露出的核仁是由眾多不確定性別、好壞的人體胚胎構成。這無疑是一個藝術家通過對現實社會的觀察后,運用哲學的思維與思考,結合現當代審美觀念創作出的精美作品。通過對該作品的欣賞,我們不難得出作品殼的外表與核的內涵,如若不通過裂變的陣痛,我們是很難把握住的。任何事物的外表都可以通過目睹觀察其美丑,但其內涵(即事物的本質)必須透過外表才能看見。《轉念》的成功與經典在于藝術家賦予了該件作品在展示人類智慧、信仰、藝術和人生的包容、裂變與轉化的同時,表達了藝術家對世人所訴說的生命的轉世不是肉體的展現延續,而是人的智慧、精神與理念承傳的觀念。

在相當長的時間里,雕塑藝術實際上與東方文化和人的生存狀態、內心世界沒有太多的聯系,沒有成為東方人表達自身問題、思想和情感的一種有力手段;可以說雕塑與社會是分離脫節的。自1992年當代青年雕塑家邀請展后,雕塑藝術開始由審美走向文化,由語言形式的問題轉為觀念的問題。如果說過去人們更多地從美的形式出發,把雕塑看成一種形式創造的話,現在文化的意識、觀念表達成為更加關注的內容。雕塑家們開始關注社會,表達自己的人文關懷、生活感受、人生體驗,社會責任感和社會良心在雕塑界這一群體中明顯加強,不再迷信權威,以多元化、挑戰傳統來嘗試更多的可能性;借用各種表現手段,不拘一格,打破傳統的門類壁壘,強調通融的必要性。雕塑更多地走出圍城,與宗教、建筑、繪畫、表演等藝術融合。雕塑家們對于過去的具象、抽象的爭論不再重視,而是更加重視如何更有效地運用一切方式傳達觀念、表達心境。雕塑家們對于傳統的資源、民間的資源抱著一種更加靈活的態度,他們決不拒絕對這種資源的運用。李如碧無疑算這一群體中做得十分優秀而突出的一個。

文化是一個國家的名片,也是一個國家強盛的標志。我期待李如碧在今后的創作中,在積極總結、挖掘、提煉建立中國自己的雕塑理論體系方面,能夠更多地站在民族的文化立場,廣泛吸收藝術精華和先進的現代美學理念,積極創作出具有中華民族特色的當代藝術作品,為實現東方傳統雕塑藝術向現代轉型做出更大的貢獻。

作者單位:四川省人民政府參事室(成都)