說玉蟬

殷靈

在上古中國人眼里,玉是天地之精華,又是陽精的至純之品,具有溝通天地、溝通人神、溝通生死的功力。正因為如此,各種玉制品,如玉琮、玉璧、玉璋、玉圭、玉璜、玉琥……被廣泛地應用于對天地祖先神靈的祭祀儀式中以及對死者的喪葬活動中。對此,我們可從距今七千年的新石器時代的沈陽新樂文化遺址和距今五六千年至三四千年的北方紅山文化、大汶口文化、山東龍山文化、江浙良渚文化、河姆渡文化(中晚期)、江西新干大洋洲文化以及四川廣漢三星堆文化與成都金沙文化遺址中找到大量的證據。也正是玉的通天通神通生死的功用,所以,《天工開物》記民間采玉說:秋間月明之夜,玉璞聚集之處,候月色之映發時,采之;又在望野之處,女子裸身沒水采玉。四川岷江、白沙河一帶相傳舊時玉工們所琢之玉,當由其黃花閨女或處子姊妹脫衣凈身后下河撈取。其間道理則說:玉璞為陰性,是冰清玉潔女兒身,所以也要冰清玉潔裸女子潛水取玉,以潔誘潔,以陰召陰。這樣才能保持玉璞的純潔性、青春性與神靈性。

玉的通天通神通生死的功用,又連帶出其能使尸體不腐,起死回生的靈性,于是有了《周禮·典瑞》的“大喪共飯玉含玉”的記錄,有了《山海經·西次三經》里黃帝及天地鬼神食玉為生的傳說……后來神仙方士道士們提倡并實踐吞食玉屑以求長壽的現象,大致源出于此。周代王室貴族死后,多要在口中含放玉,稱琀,此風俗一直下衍到兩漢。《名醫別錄》說:“古來發冢,見尸如生者,其身腹內外,無不大有金玉,漢制王公皆用珠襦玉筐,是使不朽故也。”不過,從漢時起,已將口中含玉演進到九竅含玉了,即除口以外,還在兩眼、兩耳、兩鼻竅(包括口為陽竅七)以及前陰、后陰兩竅(即陰竅二)塞玉。表面看這是為防止死后腐液滲出,骨子里還是希求肉身不死。正如葛洪《抱樸子》言:“金玉在九竅,則死人不朽。”

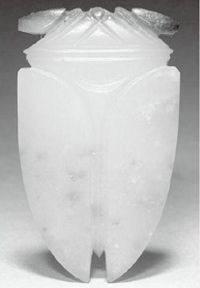

需要強調的是,上古葬禮含玉多是含玉蟬。考古工作者曾在河南安陽大司空村殷墓中出土四枚玉蟬。有兩枚置于死者口中,無孔;另有兩枚放在兩腰間及腿部,有孔,大致屬佩器。另外,朝鮮大同江漢墓古尸中,也發現有玉蟬。玉蟬的形制,通常為二寸左右,略呈五角形,以寫實手法琢成,表面線刻出羽翅。

含玉何以用玉蟬?這大致屬于上古中國人不死信仰中的蟬蛻觀。《金枝》的作者詹·喬·弗雷澤在《不死信仰》一書中說,西方上古先民曾對蛇的蛻皮現象心存企羨,以為是蛻解長生——蛻皮不死。上古中國人也注意到了動物、昆蟲的蛻皮現象,其中尤其是蟬的蛻皮。在出土殷商及周代青銅器和白陶具中,多有蟬紋裝飾的器物。漢以后的帝王、貴族及官吏冠飾、帶鉤,也常見有蟬的紋刻。日本人濱田耕作在《古玉概說》一書中引拉斐爾氏的話說,漢人從蟬的蛻脫復能成蟲的現象,悟出轉生——再生的道理,所以把蟬含在口中以寓“Momentomori”(暫死)之義。夏鼐先生也指出:玉蟬或含在死人口中或置于死人身上,“皆象征變形與復活”。這里“復活”二字改作“長生”更為貼切些。因為蟬的蛻皮不是死后再生,而是其生命形式的一種變化。所以準確地說,玉蟬——這玉與蟬的結合,它象征著變化與長生,是先民對永葆青春與生命、渴求壽與天齊的思想表現。

趙有聲等還在《生死·享樂·自由》一書里補充說,蟬與不死信仰的關聯并不僅僅在于蛻變長生,亦在于蟬居高飲露的生活習性。《金石索》在探討青銅器蟬紋的含義時,便稱這是取蟬居高飲清的特性,“飲清”就是飲清晨之露,也就是“飲而不食”。后來方仙道和道教傳說中的真人、仙人們的“飲清”以及道教徒們的辟谷之術,大致就是受了蟬的啟發。方仙道及道教長生術認為,食五谷會使身體被一些粗重的渣滓纏繞,而飲露卻能令身輕騰飛,這便為羽化成仙奠定了一個物質基礎。這其實也就是為什么在刻意追求長生不死的漢家天子的宮廷中,總會設置有一個“仙人承露盤”的原因。