囈說河北梆子

2012-04-29 00:44:03

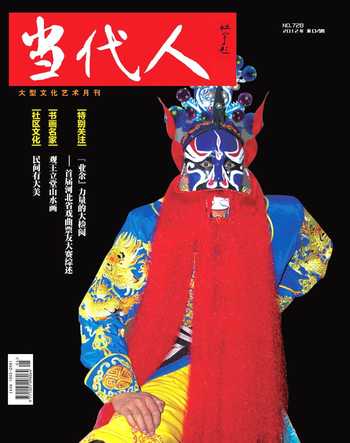

當代人 2012年4期

捧讀最近幾期《當代人》雜志,看到了介紹河北梆子名家田春鳥等老師的文章,勾起了我的梆子情結,在這兒也來湊個熱鬧。

河北梆子素以慷慨激昂與低婉悲苦的韻律著稱于世,千百年來在燕趙大地久唱不衰。我生長在塞外延慶,延慶有河北梆子劇團,我是從小就被母親抱到劇場,聽著河北梆子長大的。那時候聽不懂什么唱詞呀唱段的,往往是聽到半場就進入了夢鄉。但是對于那優美的旋律,動聽的曲調卻是聲聲入耳,絲絲入心的,就猶如是在心里頭扎了根兒,拔也拔不出來了。

河北梆子原稱京梆子,它是本地的原生劇種,河北梆子的發聲咬字最清楚、最肯定且最接近普通話,一旦咬住,動彈不得,猶如熟練的瓦匠砌磚,一旦磚放到位置上,就像咬住了字,這時的字就像是被砂漿吸住的磚,不會輕易漂移。

河北梆子的突出特點是它的唱詞韻腳經常壓在第三聲上,第三聲即是上聲,例如,苦,好,響,母,府等,漢語發聲中的上聲是欲上先下,下轉上揚,曲折委婉,最適合表達人的內心世界那錯綜復雜的情感變化。河北梆子的反調其特點尤為突出。它像一位拄杖前行的老人一步三顫,欲行又止,欲止還行,如泣如訴,如怨如悔,一字~腔,給人以熱耳酸心揪心裂肺的震撼,讓人生發出對劇中人千柔萬轉的同情與愛憐。

河北梆子的激昂高亢,是出了名的,激昂處如撕錦裂帛,高昂時如擊玉鳴金,把人的聲帶發音發揮到了極致,對于平常人來說簡直就是禁區,應知此曲只合天上有,人間能得幾回聞,聽到動情處常使人欲醉欲仙。

河北梆子給大多數聽眾的感覺是,聽起來悅耳動聽,看起來美不勝收,學起來卻是心有余而力不足,好聽難學不是過,但常使喜聞者樂聽,愛好者卻步。

我是外行人,難免說外行話,我也談不上是河北梆子戲迷,我還不夠戲迷的資格。但我心總愿鄉音長伴,鄉音永存。

北京王華