論清康熙銅紅釉工藝成就及其發展推動力

龍洲 龍愷

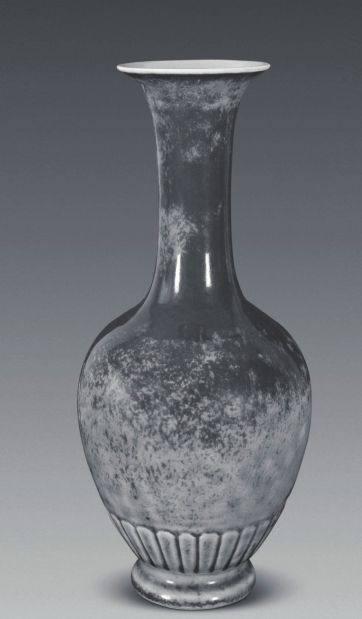

高溫銅紅釉以銅作為著色劑,在坯體上經高溫燒成后形成鮮艷的紅色。銅紅釉的正常顯色不僅與銅的含量和基礎釉的成分有關,并且對窯內氣氛和溫度的變化十分敏感,往往因微小變化即導致發色失常,甚至同一配方同一窯燒制也會產生色調差別,因而其工藝難度較大、燒成率偏低,傳世品較少。在占代被視為名貴品種。

一、清康熙銅紅釉工藝成就闡述

康熙銅紅釉以郎窯時期最為輝煌。郎窯為郎廷極主持窯務時的景德鎮官窯。郎廷極于康熙四十四年前往御窯廠駐廠督造,至康熙五十一年止,雖然歷時很短,但卻是康熙官窯成就最為集中的階段,銅紅釉即是郎窯中最為膾炙人口的產品,因郎氏得名而稱為郎紅釉。康熙時人許謹齋曾有詩盛贊郎紅曰:“中叢嗜占得遺意,政治余閑程藝事。地水火風凝四大,敏手居然稱國器。比視成宣欲亂真,乾坤萬象歸陶甄。雨過天青紅琢玉,貢之廊廟光鴻鈞。”郎窯紅在外觀上有以下幾大優點:其一是釉面光澤度極好,釉面瑩潤透明,具有強烈的玻璃質感;其二是釉的流動性較大,口部常有脫口,因底足旋削工藝很高,流釉下垂但不過足,故有“脫口垂足郎不流”之美譽;其三是釉面鮮紅而均勻,恰似初凝的牛血,因而西方人又稱之為“牛血紅”;其四是器物里外開片;其五是釉面較少有針孔與桔皮現象;其六是底足呈米黃色和淺綠色,俗稱火湯底和蘋果綠底。

除馳名中外的郎窯紅外,豇豆紅亦是康熙銅紅釉中頗負盛譽的一代名品。豇豆紅又有桃花片、美人醉、娃娃臉等稱呼,色澤酷似豇豆故名。豇豆紅色澤幽淡清雅、柔和悅目,其釉面布滿綠色苔點,綠點本是工藝缺陷,但卻與淡紅相映成趣,頗具特色,有詩贊曰:“綠如春水初生日,紅似朝霞欲上時。”豇豆紅的燒成難度更甚于郎紅,專供內廷使用。康熙時期銅紅釉產品還有祭紅,與郎紅之濃艷、豇豆紅之柔淡相比,祭紅獨具一種深沉之美,其釉色通透、呈色均勻,釉如桔皮。

郎紅、豇豆紅、祭紅等各種銅紅釉爭奇斗妍,共同締造了康熙銅紅釉制作的高峰,開啟了清代銅紅釉的繁盛局面。在康熙銅紅釉發展的基礎上,其后的雍正、乾隆時期銅紅釉亦精彩紛呈,成就斐然,工藝傳承,綿延至今。

二、清康熙銅紅釉發展推動力解析

康熙銅紅釉之所以取得極高成就,將失傳已久的銅紅釉復興,有著深刻的社會政治、經濟、文化等多種深層因素,正是在各種積極而聲利的內外部因素推動下,康熙銅紅釉才得以取得卓越而突出的成就。

康熙官窯的正式恢復是銅紅釉復興的最重要基礎,而官窯得以恢復也應歸功于康熙帝對工藝美術的嗜好。清代帝王普遍對工藝美術具有極大熱情,以滿足其審美之求與生活之需,而康熙帝顯然對此有開創之功。康熙帝尤對前朝官瓷名品情有獨鐘,其恢復官窯之主要使命即是恢復制作明代色釉瓷。銅紅釉是明永宣時期的名品且多年失傳,康熙帝力圖通過官窯恢復其生產也就在情理之中了。

官窯對銅紅釉生產的重視不僅出于滿足康熙帝的個人愛好,也是出于宮廷祭祀禮器的實際需要。明代洪武時期時即規定祭祀中必須用瓷,且對用瓷之色亦作出相應規定,如天、地、日、月四壇分別使用青、黃、紅、白四色瓷。康熙中期,天下大定,康熙帝急于恢復舊制以穩定國家政治,確定其正統地位,故官窯確立以后全面致力于各類單色釉瓷的制作,而銅紅釉技術因失傳而成為需要著力突破的工藝難點。

杰出督陶官是官窯得以恢復和發展銅紅釉工藝的重要保證。康熙官窯的第一位督陶官臧應選所主持的臧窯即已初步恢復與發展出各類單色釉,其全部成就集中于色釉瓷上,不過其是否已造出銅紅釉則尚不可知。而至督陶官郎廷極時,在其大力督造下,具有鮮紅色的銅紅釉瓷被成功地制作出來,達到了新的歷史高度。

結語

銅紅釉在古代一直被視為珍品之瓷,自唐代創燒以后,明代前期才告真正成熟,但其后一度失傳,而在清康熙帝的親自關注下,銅紅釉才得以復興并發展。康熙銅紅釉也應此成為一代名瓷,不僅成為宮廷用瓷寵兒,亦曾經成為西方國家千金求藏的名品,后世仿品甚多。如今,在新的工藝條件下,銅紅釉燒制已經不再如古代般艱難,在繼承傳統的基礎上不斷創新,形成頗具民族氣度與情懷的中國紅,開創出銅紅釉發展的嶄新時代。