馬街書(shū)會(huì)尋根

馬紫晨

一

草根性質(zhì)的寶豐馬街書(shū)會(huì),在民間自發(fā)地運(yùn)作了不知幾許年,似乎不為官方接納,也難得藝壇雅士青睞。靠了眾多泥腿子的呵護(hù),總算躲過(guò)了“四人幫”的棒殺,而在改革開(kāi)放的新時(shí)期盛妝露臉,并相繼恭迎了劉云山、徐光春、王全書(shū)、宋玉璽、林炎志、孔玉芳等黨政領(lǐng)導(dǎo)和中國(guó)曲藝家協(xié)會(huì)主席陶鈍和駱玉笙、劉蘭芳、羅揚(yáng)、姜昆及董曉萍、歐陽(yáng)光、王安葵、岡崎由美、歐達(dá)偉等諸多名家。它沸騰了,成百上千副簡(jiǎn)板、腳梆伴隨著那上下滑動(dòng)的墜胡旋律和原生態(tài)的美妙歌聲,通過(guò)各類(lèi)現(xiàn)代媒體的傳播,竟然漂洋過(guò)海地震撼了東京、紐約和巴黎。于是,繼寶豐縣榮獲“曲藝之鄉(xiāng)”,馬街書(shū)會(huì)榮獲十大民俗經(jīng)典稱(chēng)號(hào)之后,2005、2006年馬街書(shū)會(huì)又相繼被列入了河南省和國(guó)家級(jí)的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)名錄。更讓人高興的是,進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái),馬街書(shū)會(huì)的傳承與保護(hù)問(wèn)題,作為重要的學(xué)術(shù)課題之一還進(jìn)入了北師大、華中師大、福建師大和青島大學(xué)等高等學(xué)府。

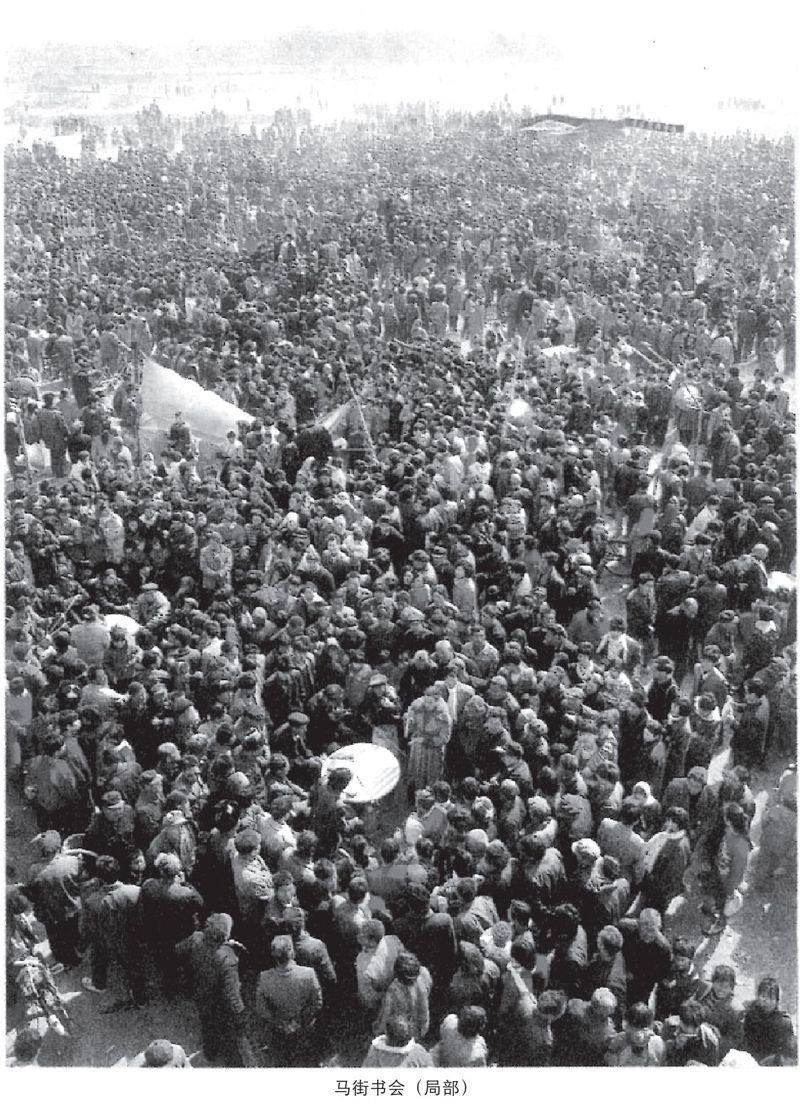

馬街書(shū)會(huì)的規(guī)模有多大呢?根據(jù)一些老藝人的追溯和當(dāng)?shù)匚幕块T(mén)的調(diào)查統(tǒng)計(jì),約150年前的清同治初,上會(huì)的說(shuō)唱藝人曾有一千余棚,民國(guó)前期一般在四五百棚之間徘徊。但它又不是定型的,天災(zāi)人禍、兵荒馬亂乃至社會(huì)、政治態(tài)勢(shì)的變遷都能引發(fā)和影響到它的運(yùn)轉(zhuǎn)和興衰。新中國(guó)成立之初,由于土地改革、剿匪反霸等政治運(yùn)動(dòng)不斷,曾使書(shū)會(huì)的規(guī)模和氣勢(shì)急劇下滑,“文革”前的最高數(shù)是1963年的近600棚,“文革”期間幾近湮滅。到十一屆三中全會(huì)后才算笑迎晨曦,使沐浴在陽(yáng)光下的這一民俗盛典走向正常:1979年330棚、700人……1986年430棚、950人。但從1987年起,正和戲曲的形勢(shì)相近,曲藝也開(kāi)始滑坡了。從書(shū)會(huì)藝人的登記簿上看,雖偶爾也會(huì)出現(xiàn)小幅度的爆升(如1998年曾達(dá)到792棚、2364人),但很不穩(wěn)定,根本難以遏止整個(gè)演藝市場(chǎng)不景氣的趨向。在上級(jí)政府加大對(duì)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)力度的大環(huán)境影響下,再加上地方利益驅(qū)使,各有關(guān)部門(mén)特別是寶豐地方政府,一再加大投入,不僅直接參與對(duì)藝人的組織管理,而且每年還要負(fù)責(zé)舉辦專(zhuān)場(chǎng)文藝晚會(huì),邀請(qǐng)全國(guó)各地的知名曲藝演員前來(lái)參加賽事活動(dòng);包括寶豐縣所屬的一百多個(gè)單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和知名企業(yè)都必須“支會(huì)”寫(xiě)書(shū);請(qǐng)專(zhuān)家進(jìn)行研討、總結(jié);等等。這一切措施和超常的努力,應(yīng)該說(shuō)對(duì)馬街書(shū)會(huì)這一“非遺”的保護(hù)與傳承,提高寶豐民間文化的知名度及其綜合效應(yīng),樹(shù)立良好的政府形象和投資環(huán)境等方面確實(shí)起到了不可低估的作用。但如實(shí)地講,面對(duì)其整體下滑的局面,卻又讓人憂(yōu)心忡忡,無(wú)法樂(lè)觀起來(lái)。那么問(wèn)題在哪里呢?竊以為:馬街書(shū)會(huì)既然是“民俗經(jīng)典”,那么在研究問(wèn)題和制定措施上,總體思路就應(yīng)該圍繞“民俗”這個(gè)核心做文章,往“回歸民間”上靠,而不是反向的“提升”,這才叫“按事物發(fā)展規(guī)律辦事”,也才稱(chēng)得上是“科學(xué)發(fā)展觀”。

這許多年來(lái),我們對(duì)馬街書(shū)會(huì)的定性就是不準(zhǔn)確的。雖然我們口口聲聲稱(chēng)之為馬街書(shū)會(huì),但某些人實(shí)際上把它當(dāng)“廟會(huì)”看待,什么都往里摻和;或至多知道“書(shū)會(huì)”是以曲藝為主的,可并不知其所以然。

二

1953年12月,當(dāng)時(shí)我任職河南省文化事業(yè)管理局(今文化廳前身)音樂(lè)組,負(fù)責(zé)民間戲曲、曲藝、民歌、宗教音樂(lè)的收集、整理和研究工作。某日,應(yīng)河南大學(xué)張長(zhǎng)弓教授相邀,同去拜訪文壇耆宿蘇漢章先生。我向蘇先生提出了關(guān)于“會(huì)”的考釋問(wèn)題。蘇老即興答日:“常言人有三教九流,各種‘會(huì)也自有歸屬。大抵國(guó)會(huì)、朝會(huì)議政,盟會(huì)、酒會(huì)尚義,廟會(huì)、山會(huì)崇釋?zhuān)瑫?shū)會(huì)、曲會(huì)融道,而詩(shī)會(huì)、筆會(huì)則通儒。”我為什么要向蘇先生請(qǐng)教“會(huì)”特別是“書(shū)會(huì)”的性質(zhì)呢?這緣于此前(我童年時(shí))在相國(guó)寺(時(shí)稱(chēng)中山市場(chǎng))的兩次聽(tīng)馬鴻賓說(shuō)道情、墜子書(shū)。說(shuō)的都是岳飛大破金兀術(shù)拐子馬的故事。從蘇老那里才知道馬鴻賓是河南省三皇社的總巡檢、開(kāi)封長(zhǎng)春會(huì)的會(huì)長(zhǎng)。而三皇社又與道教全真派有極深的淵源關(guān)系。

從70年前邂逅馬鴻賓其人,中間經(jīng)過(guò)了上個(gè)世紀(jì)40年代的蘇漢章,50年代的張長(zhǎng)弓,七八十年代的陳雨門(mén)、孔憲易等一批年高德重、學(xué)養(yǎng)豐厚的師友們的交往與切磋,再加上典籍、野史上留下來(lái)的只言片語(yǔ)的啟示,而最終引發(fā)了我對(duì)馬街書(shū)會(huì)來(lái)龍去脈的一些思考與探究,上述種種只不過(guò)是求索中的幾點(diǎn),不知能否與歷史的真相多少靠近些?而僅此(稱(chēng)不上成熟的)研究,我初步得出的結(jié)論是:漁鼓的出現(xiàn)應(yīng)在唐代,三皇社的出現(xiàn)不遲于宋初,書(shū)會(huì)、道情的出現(xiàn)在北宋的中晚期,“靖康之亂”時(shí)隨宋室南遷,從開(kāi)封流亡到汝、潁、伊、唐一帶;以馬街書(shū)會(huì)為代表的幾個(gè)大型書(shū)會(huì)的歷史則應(yīng)為北南宋之交的靖康元年至紹興七年之間。

三

對(duì)馬街書(shū)會(huì)的起源,曾有諸多疑問(wèn),例如說(shuō)“過(guò)去馬街上有個(gè)叫馬德平的,在三皇門(mén)……他是開(kāi)天辟地第二輩”,“要說(shuō)為紀(jì)念馬德平老藝人,可馬街上并無(wú)姓馬的,也沒(méi)有藝人世家”。那么可不可以設(shè)想這個(gè)馬德平就是馬丹陽(yáng)(馬鈺)的諧音傳訛?zāi)兀恳驗(yàn)槿粢劳踔仃?yáng)開(kāi)創(chuàng)“全真”說(shuō),馬丹陽(yáng)正是第二輩。

又,“每年到十三馬街會(huì)上來(lái)的藝人究竟有多少?據(jù)說(shuō)歷史上有個(gè)很有名的藝人姓殷(尹),大家都稱(chēng)他老殷(尹)先兒”。那么這個(gè)“老尹先兒”可不可以設(shè)想就是馬鈺的大弟子,繼馬丹陽(yáng)之后執(zhí)掌三皇社的尹志平呢?

此外,似還有必要回顧一下新時(shí)期以來(lái)某些方家、老藝人及青年后學(xué)對(duì)馬街書(shū)會(huì)起源的幾種看法。比如:

夏商說(shuō),春秋說(shuō),兩漢說(shuō)等。毋庸置疑,先秦即已有了“使瞽人附稗鼓”(《竹書(shū)紀(jì)年》),漢代又有了“擊相歌唱”(《中國(guó)音樂(lè)文物大系·河南卷》),但這和馬街書(shū)會(huì)的出現(xiàn)及有據(jù)可查的(上會(huì)的)幾個(gè)主要曲藝品種卻均無(wú)瓜葛。

“唐代即有馬街書(shū)會(huì)”。這是以郟縣老藝人王結(jié)子(王樹(shù)德)為代表的一種說(shuō)法。據(jù)訪談可知,其并無(wú)實(shí)據(jù),只是口耳相傳知李隆基重視文藝曾設(shè)教坊,并培訓(xùn)大批“梨園子弟”等,卻并未聽(tīng)說(shuō)過(guò)玄宗與曲藝有什么關(guān)聯(lián)和事跡。

元延祜說(shuō)。起初只不過(guò)是《十三馬街會(huì)初考》兩位作者的一點(diǎn)臆測(cè)罷了。原文寫(xiě)道:“過(guò)去馬街村上有一座廣嚴(yán)寺,建于元延祐年間(1314~1320年),還有一座火神廟,建(重修)于清乾隆元年(1736年)。”由此推算,“這個(gè)集會(huì)的歷史最早約在元代延祜年間(距今約660余年),最晚也不會(huì)晚于清乾隆元年(距今約240余年)”[任聘、張凌怡:《十三馬街會(huì)初考》(上),載《曲藝藝術(shù)論叢》第一輯,1981年]。這篇文章發(fā)表后,在諸多社會(huì)人士的慣性思維中竟然“就高不就低”地一直傾向于元延祜說(shuō),并從此幾乎成了“馬街書(shū)會(huì)已有七百多年歷史”的此一論斷頻頻出現(xiàn)在許多文章中的最大依據(jù)。然而史載卻是最有說(shuō)服力的。據(jù)《元典章》:整個(gè)元代執(zhí)政不足百年,共下詔三次“禁聚眾唱詞”,時(shí)間集中在1291~1319年年間。其中,第一次是至元二十八年,而第二、三次競(jìng)?cè)谘拥v年間(延祜四年“禁立集場(chǎng),聚眾唱詞”;僅隔一年,至延祐六年八月再次下詔“禁聚眾唱詞,祈神賽社”)。如此密集的對(duì)漢人聚眾聽(tīng)唱的鎮(zhèn)壓,試問(wèn),那聲勢(shì)浩大的“馬街書(shū)會(huì)”又怎么可能出現(xiàn)在這個(gè)年代!

明末清初說(shuō)。這是《河南曲藝史》(張凌怡、劉景亮、李廣宇,河南人民出版社,2007年8月)三位作者據(jù)馬街火神廟殘碑提出的看法:“明末清初之際,馬街一帶已有了火神社的活動(dòng),這也就是火神廟會(huì)的初始,彼時(shí)的河南酬神娛神、唱戲說(shuō)書(shū)已較普遍……由此看來(lái),馬街書(shū)會(huì)起始于明末清初應(yīng)是比較準(zhǔn)確的。”我認(rèn)為,“明末清初”是一個(gè)戰(zhàn)禍不斷、餓殍遍野、社會(huì)動(dòng)蕩、政治也最為黑暗的年代,內(nèi)有張獻(xiàn)忠、李白成對(duì)敢于抵抗者“屠之”,外有清兵入關(guān)后的“屠城”,再加上天災(zāi)連綿,致使中州一帶成了路斷人稀的鬼蜮世界。據(jù)清康、雍年間河南撰修的一些志書(shū)所記,許多州縣在清初時(shí)已不足一萬(wàn)人,有些縣(如確山、武陟等)更只剩下五千余人。旁證是:在我?guī)资甑奶镆翱疾熘校不緵](méi)有發(fā)現(xiàn)過(guò)崇禎九年至順治十八年期間修建的戲樓(樂(lè)樓、舞樓)。這一切,又何談唱戲娛樂(lè)“已較普遍”!也可見(jiàn),研究歷史上的任何一件事或某個(gè)問(wèn)題,如果不首先弄清彼時(shí)的社會(huì)、政治(或日“生態(tài)”)環(huán)境,那是很難給予準(zhǔn)確定性的。

火神廟說(shuō)。常言“水火無(wú)情”,因此往昔幾乎每個(gè)縣都會(huì)建有幾座乃至幾十座大大小小的龍王廟和火神廟,以禳災(zāi)祈福。寶豐也不例外。但馬渡鎮(zhèn)(馬街)那座始建于清初、重建于乾隆元年的火神廟,顯然不屬“縣級(jí)建制”,而屬區(qū)鄉(xiāng)一級(jí)所“統(tǒng)轄”。在河南全省如洛陽(yáng)、開(kāi)封、南陽(yáng)等地,則有州府一級(jí)的火神廟,南岳(衡山)祝融峰和商丘(歸德)閼伯臺(tái)更是屬于國(guó)家級(jí)(至少也是省級(jí))的火神廟,廟會(huì)期間雖人山人海,但也不過(guò)唱唱大戲,“娛神兼娛人”而已,也并未出現(xiàn)過(guò)能綿延幾百年的超大型“書(shū)會(huì)”(注意:它具有廟會(huì)的屬性,卻有著不同于廟會(huì)的內(nèi)涵),偏偏又誕生在連縣級(jí)建制也搭不上的馬渡,不是有點(diǎn)奇怪嗎?如果說(shuō)是為了祭祀火神,那么火神的祭祀日是農(nóng)歷正月初七,而非正月十三日。如果說(shuō)與香山寺、廣嚴(yán)寺有關(guān),但那都是屬于佛教性質(zhì)的“廟會(huì)”,卻又不是由三皇社所掌控的“書(shū)會(huì)”了。由此而知,沿著這一思路探索,則仍歸“此路不通”。

清乾隆說(shuō)。乾隆盛世,盡人皆知,而弘歷又悠游瀟灑,酷愛(ài)文藝,晚年并有四大徽班進(jìn)京的喧鬧,出現(xiàn)了花雅爭(zhēng)勝的局面。但卻未見(jiàn)其對(duì)曲藝有什么好感,特別是對(duì)農(nóng)村集場(chǎng)的說(shuō)書(shū),傳諭中還透露出他的絲絲詛咒呢。

愿書(shū)說(shuō)。千百年來(lái),由于中原地區(qū)民間一直存在著“祈禱——酬神”和“許愿——還愿”的習(xí)俗,因此一旦目的達(dá)到,訴求成功,就必須依照自己在神位前的承諾,說(shuō)話(huà)算話(huà),兌現(xiàn)后方能心安理得。于是,除了必有的貢品(或三牲祭禮)外,就出現(xiàn)了愿書(shū)、愿戲或吹鼓樂(lè)、玩社火等形式。品類(lèi)如何選擇,全依排除困厄或喜慶的大小而定。其流程便是藝人與事主之間關(guān)于價(jià)位的磋商。于是,就有人認(rèn)為馬街書(shū)會(huì)不過(guò)是這樣一個(gè)“交易”的平臺(tái),通過(guò)“亮?xí)薄I(xiàn)藝、選書(shū)狀元(2007年又有“競(jìng)拍”和各類(lèi)賽事活動(dòng))爭(zhēng)取以最好的書(shū)價(jià)把自己寫(xiě)出去,如此而已。但返回來(lái)想想,若真的就是這回事,那么近些年來(lái)當(dāng)?shù)卣M心盡力采取了許多措施,可為什么效果仍是不盡如人意?是否還有更深層次的問(wèn)題需要探討?

四

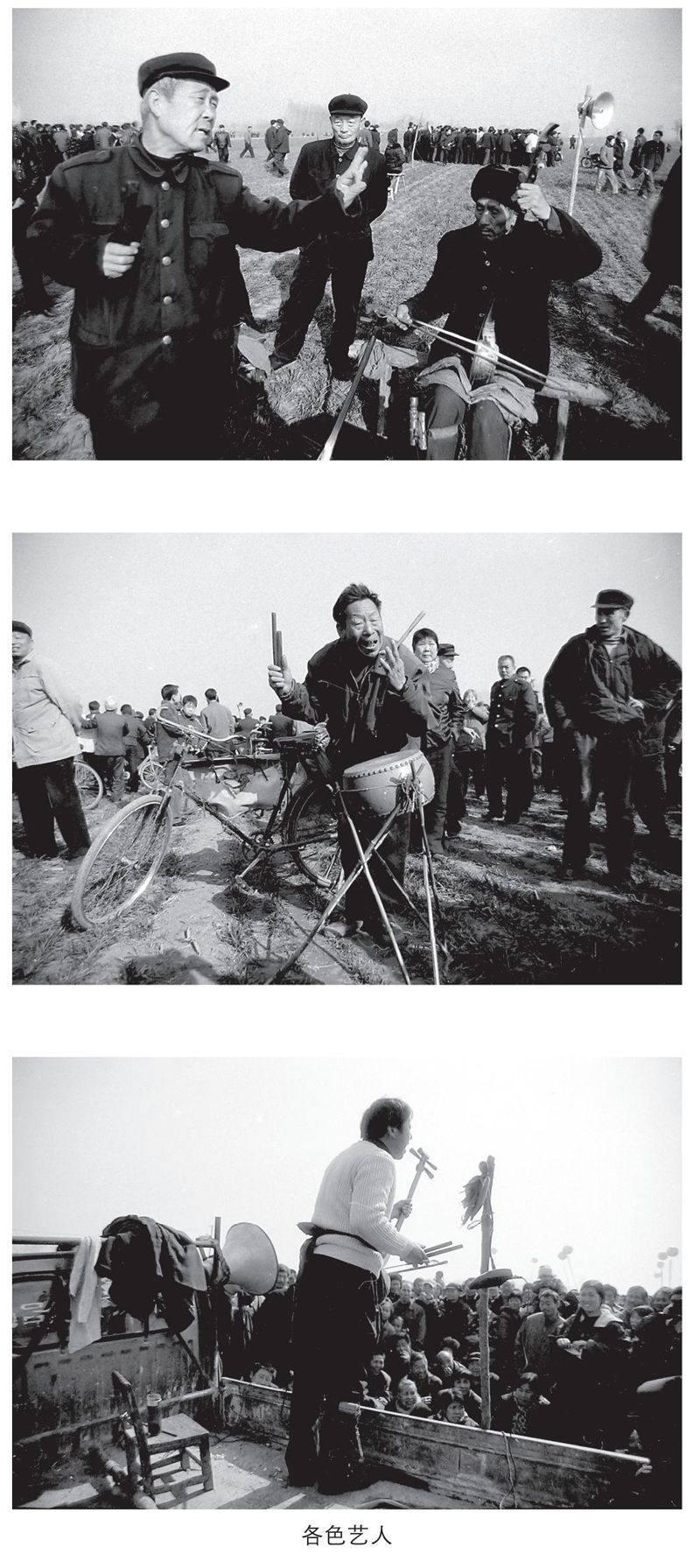

最后,我再提出一個(gè)有關(guān)馬街書(shū)會(huì)“魂”的問(wèn)題。我們知道,任何一種事物或事象,既然能夠存在并長(zhǎng)期延續(xù),必有其存在的理由和價(jià)值,何況是這樣一個(gè)公認(rèn)的“民俗經(jīng)典”!試問(wèn):馬街書(shū)會(huì)為什么能讓數(shù)以千百計(jì)的說(shuō)唱藝人(很多還是盲藝人)從外縣乃至外省負(fù)鼓攜琴義無(wú)反顧地直奔寶豐而來(lái)?而且是年復(fù)一年地迎著冰雪嚴(yán)寒準(zhǔn)時(shí)到達(dá),不顧風(fēng)霜雨露,手足凍僵,倔強(qiáng)地在那茫茫曠野中亮?xí)I(xiàn)藝,展喉吟唱,這中間是一種什么力量在支撐著他們?不錯(cuò),人們確有“功夫就是飯碗”的信條,也懷揣著“一處投師,百處學(xué)藝”的渴望。但是一群互不相識(shí)的賣(mài)藝者,彼此如何盡快地從心靈、感情上加以溝通,進(jìn)而達(dá)到在“撞馬頭”“闖江湖”的行藝過(guò)程中相互關(guān)照?

早在新中國(guó)成立之初,我已經(jīng)對(duì)全真教“七子八派”的傳承箴言有了一個(gè)概略的了解,得悉其每個(gè)派系雖然都有40個(gè)字的譜系,但以四弟子丘處機(jī)(長(zhǎng)春子)、大弟子馬鈺(丹陽(yáng)子)和二弟子譚處端(長(zhǎng)真子)三派影響最大。從當(dāng)時(shí)的藝人登記簿上看,屬丘祖“龍門(mén)派”的成員競(jìng)占了全部藝人的百分之七十。

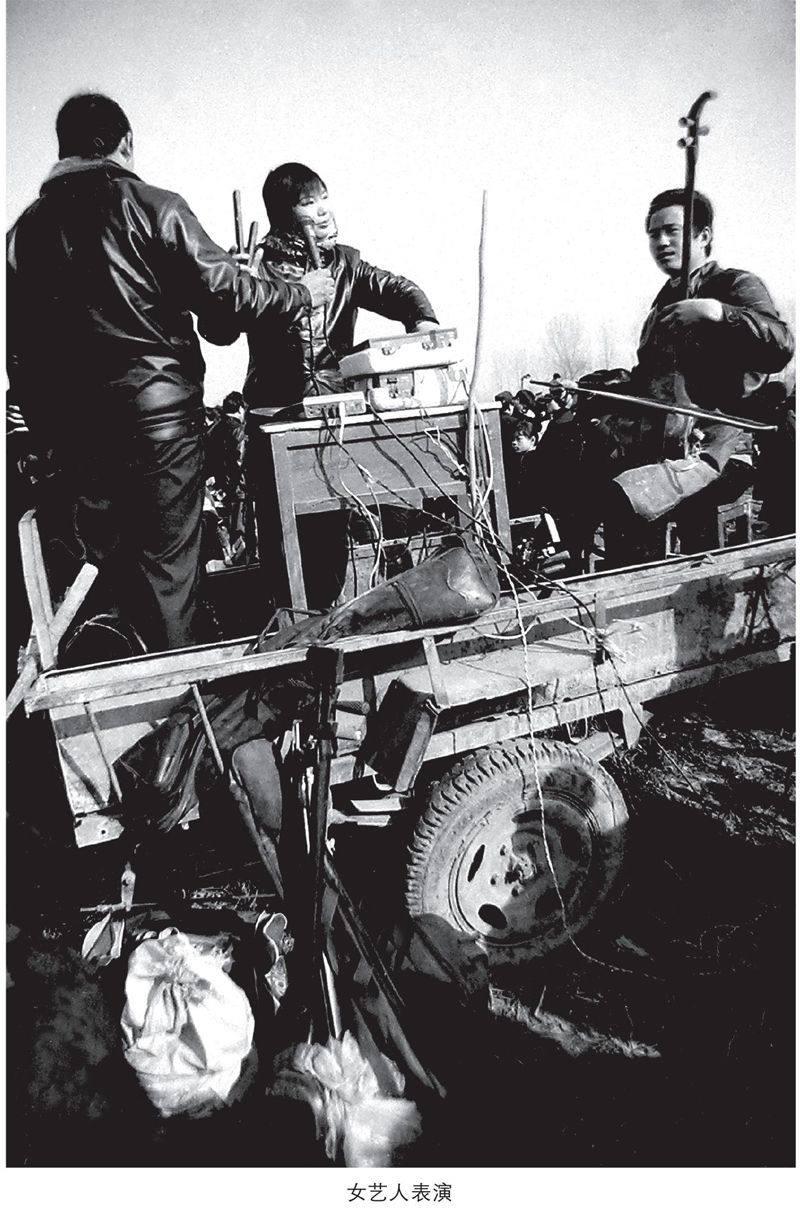

除派系以外,還有門(mén)戶(hù)分支,例如聲譽(yù)最顯赫的龍門(mén)派,早在明代嘉、隆年間即已分出了曾、柴、楊、張四大門(mén)戶(hù);清初又繁衍出了劉、高、齊、盧、孫、趙六支,合稱(chēng)十大門(mén)戶(hù)。寅西派表演時(shí)多在擊打的小鉸子上系一根紅綢條以為標(biāo)志。也有老道長(zhǎng)說(shuō)他們這一派的祖師原屬“清靜派”的分支,因?qū)O不二是馬鈺的妻子,故以紅色顯示其為女性。但在我們實(shí)際接觸的廣大道眾中,女藝人卻很少有使用派系法號(hào)的。原因很可能是由于道情、三弦書(shū)等演唱者罕有女性支場(chǎng),而墜子書(shū)的女演員雖大多出身農(nóng)村,卻又大多發(fā)跡在城市,屬“明地”一路,她們是寧愿在茶園報(bào)單上顯示其(帶有女性特征的)芳名,卻不想讓別人認(rèn)定為土老帽的;何況那些老成持重的藝人也不屑與她們“盤(pán)道”。于是,各派的傳承關(guān)系慢慢也就有了一定程度的分化或淡化。但女演員們的父輩、師爺、師父、師兄們,絕大多數(shù)還是有著嚴(yán)格的傳承譜系的,并至今仍在延續(xù),不亂道規(guī)。

記得1950年登記的130多位盲藝人中,屬“龍門(mén)派”的多為何、教、永字輩的。新中國(guó)成立前至“文革”后活躍在北京、天津、沈陽(yáng)、西安、開(kāi)封、濟(jì)南等地的著名墜子、道情、說(shuō)書(shū)名家,也不出這幾個(gè)輩分。

但遺憾的是這樣的盤(pán)道、聯(lián)師傳統(tǒng),在上世紀(jì)60年代特別是“文革”中卻被中斷了,認(rèn)祖歸宗、續(xù)家譜等有利于民族團(tuán)結(jié)、凝聚和維系向心力的活動(dòng),均被視為封建遺孽、階級(jí)斗爭(zhēng)的新動(dòng)向而遭到無(wú)情批判。新時(shí)期以來(lái),隨著和諧社會(huì)的構(gòu)建,尋根祭祖意義的張揚(yáng)和提升,雖然就連中華民族的姓氏譜也刻在了黃帝故里的墻上,戲劇界還首先恢復(fù)了隆重的拜師儀式,而馬街書(shū)會(huì)的藝人登記簿上卻至今沒(méi)有拾回這一(類(lèi)似互聯(lián)網(wǎng)式的)核查藝人師承關(guān)系的“非遺”保護(hù)必備事項(xiàng)(只登記人名、性別、籍貫、來(lái)處、曲種等),以致慢慢淡化、丟失了藝人上會(huì)時(shí)內(nèi)心的某種希冀和情感線(xiàn)。需知這種希冀是與其今后行藝乃至闖江湖、求生存有關(guān)的;而情感線(xiàn)則是與其道統(tǒng)同人的團(tuán)結(jié)、凝聚、互動(dòng)有關(guān)的,因此也就慢慢減少了馬街書(shū)會(huì)的魅力,而這種魅力又非某種不合民俗規(guī)范的運(yùn)行機(jī)制所能替代。所以,我才說(shuō)“盤(pán)道”是馬街書(shū)會(huì)的“魂”,也許“魂”是看不見(jiàn)的,但它卻影響并制約著以“道”為內(nèi)涵的曲藝人的心靈。

作者單位:河南省文史研究館