佛造像“肉髻”淵源

蘇敏

佛像藝術的產生

眾所周知,早期的佛教藝術都是用象征手法表現佛的,如用白象表示摩耶夫人受孕,用足跡表示佛誕生,用白馬表示越城出家,用菩提樹表示頓悟成道,用鹿和法輪表示初次說法,用率堵坡表示涅槃,等等。正是這種象征手法的存在,所以早期的佛教藝術中沒有佛造像。公元前3世紀中葉阿育王時期,國家大力推崇佛教,佛教隨之傳入犍陀羅地區,但是象征性手法在佛教藝術中依然存在了很長一段時間,直到公元前1世紀,才在那里產生了佛造像,所以犍陀羅地區被譽為佛像的故鄉。

關于佛像產生的原因,王鏞先生在《印度美術》中進行了詳盡可信的分析:“貴霜時代,在迦膩色迦奉行的宗教寬容、折中、調和的政策之下,犍陀羅藝術家(其中可能也有一些來自地中海世界的希臘、羅馬或小亞細亞的工匠)自然不滿足于象征符號代替已被人格化的新神佛陀的偶像,便毫不顧忌印度早期佛教雕刻的清規戒律,開始遵循希臘、羅馬雕刻的慣例,仿照希臘、羅馬神像的作品,直接雕刻出佛陀本身人形的形象。于是,希臘化風格的犍陀羅佛像誕生了。”只是關于佛像起源的時間及地點,學術界還存在一定的爭議,但是主流觀點還是傾向于公元前1世紀產生于犍陀羅地區。季羨林先生認為:“佛的尊像首先在犍陀羅出現。貴霜王朝迦膩色迦王是繼阿育王之后的又一位‘法王……隨著對佛的無限崇拜,佛和菩薩的形象應運而現。佛的形象可能首先出現于故事畫中,后來才有了獨立的單身像……迦膩色迦塔出土了刻有銘文舍利盒上的坐佛像,說明至遲在公元1世紀佛形象的模式已經形成。”馬學仁在《(造像量度經)的基本內容及譯入年代》一文中提出了同樣的觀點。正是濃郁的希臘羅馬藝術氛圍和貴霜王朝開放寬松的宗教政策,才使得犍陀羅地區的藝術家們能夠首先擺脫佛教各種戒律,徹底拋棄百年來的象征手法,造出了希臘化的佛像。

犍陀羅佛教藝術中的佛造像

犍陀羅地處印度半島的西北角,是歐洲民族入侵印度和與之進行文化交流的窗口,所以犍陀羅藝術中具有濃郁的希臘羅馬藝術的痕跡,而我們今天看到的早期犍陀羅佛教藝術也僅僅是希臘羅馬藝術的一個簡單變更,這種現象主要表現為兩個方面:第一,把希臘羅馬藝術中的酒杯,換成佛教所信奉的蓮花、法器之類的東西,這種現象在以釋迦牟尼為太子時的作品中表現得非常突出。第二,此時的佛造像,在體貌特征上有很強的希臘血統——鼻梁高挺,雙目深陷,頭發卷曲呈水波狀,頭頂留一個大大的發髻。這是很好理解的,因為希臘人是印歐人種,高鼻深目,頭發卷曲,這從希臘藝術中就可以窺見一二。至于盤發可能是當時犍陀羅地區比較流行的發飾。出現這種現象的原因有二:首先,希臘藝術對印度藝術影響深遠,阿育王時期的薩拉納特獅子柱頭中所應用的寫實手法,就是希臘藝術或者說是希臘化羅馬藝術影響的結果。其次,釋迦牟尼生活在公元前6世紀,在阿育王時代早已涅槃,而且他生前沒有去過犍陀羅地區,沒有相關的傳聞軼事;更重要的是沒有文獻典籍記載釋迦牟尼的體貌特征,所以藝術家們在塑造佛的形象時,只能依據當時的藝術形象和現實人物形象,同時加上自己的藝術想象,把佛造成自己心目中的完美形象。

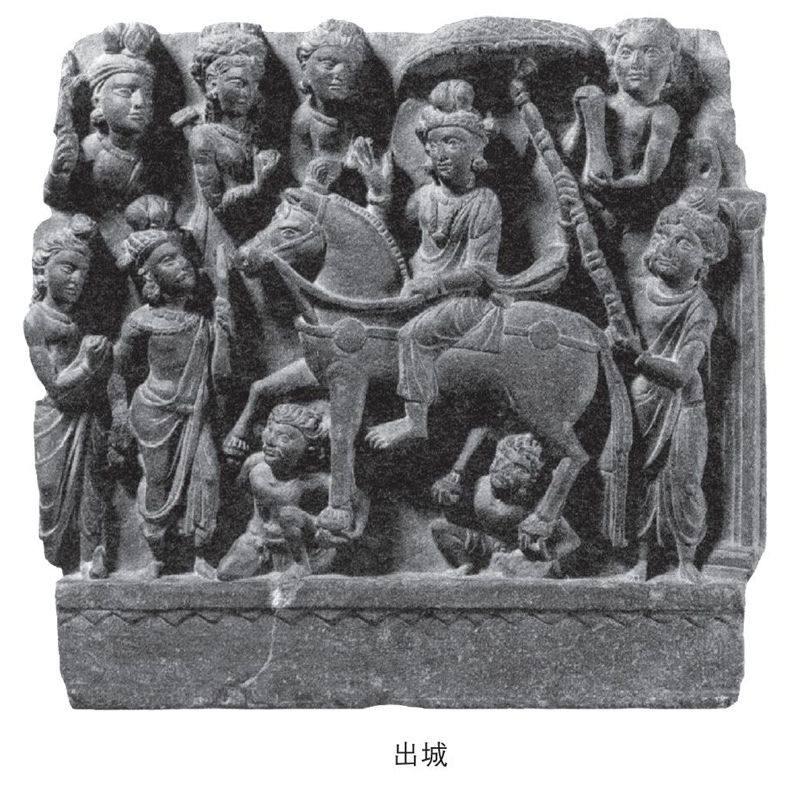

至于盤發可能是當時人們比較流行的一種發飾,我們可以從當時或之前的藝術作品中找到依據。如在紀念佛誕生時的“灌頂”圖中,我們可以明顯地看到,除了釋迦牟尼太子留發髻外,左上方的侍者也有同樣的發髻。另外,反映佛離家“出城”圖(羅里延·唐蓋出土,加爾各答印度博物館藏)中的十個仆人中,就有四個都梳著和釋迦太子相似的發髻,假如太子沒有騎馬,我們很難判斷出哪個是真正的太子。同時,著名的“犍陀羅佛立像”(2世紀或3世紀,白沙瓦博物館藏)也是將所有的卷發向上梳起,留成一個扁球狀的發髻。因為這尊塑像制作精美、保存完好無損,且該書附的是彩圖,所以圖像特別清晰,就連太子的發絲都可以看得一清二楚。除此之外,燃燈佛授記本生圖、誕生圖、鹿野苑佛陀初次說法圖、帝天釋拜訪佛陀、悉達多小太子乘公羊車上學圖等相似題材的犍陀羅佛教藝術作品中也存在同樣的情況。

我們再把時間往前推,發現不僅佛陀留發髻,而且印度恒河女神和藥叉女也是發髻高聳的形象,這可以從“恒河女神站在摩卡羅身上”中得到生動的體現。“‘三寶象征物和護衛藥叉”中的藥叉女,雖然該圖照的是背面,但是高聳碩大的發髻還是很容易看出。赫爾穆特·吳黎熙先生在他的《佛像解說》一書導論中提到:肉髻,實際上是印度苦行僧的發髻——在犍陀羅很可能是極具特色的克羅碧羅斯,世紀轉折時期在古希臘的一種流行發式。

通過以上考察,我們發現早期犍陀羅佛教藝術中的佛陀在服飾和發型方面與其他人物沒有什么本質性的區別,他頭頂高聳的極可能只是當時比較流行的一種發式,并不存在所謂的“肉髻”。如果說有,那就只能說當時大部分人頭上都有一個大大的“肉髻”,這顯然是不符合常理的,也不符合當今佛教義理的。

馬圖拉佛教藝術中的佛造像

如前所述,在公元前1世紀佛像產生到之后的200年左右的時間里,犍陀羅藝術中的佛都是卷發、高髻,但是到了2世紀左右的印度中部佛教藝術中,佛的形象又發生了變化:直發高髻或螺發無發髻。如“坐在獅子寶座上的佛陀”(約130年,馬圖拉考古博物館藏)中,佛陀就是直發盤起,而且可以看出其具體的發絲走向,總共盤了三圈,自下而上逐漸變小,像一個小塔,高高矗立在佛陀頭頂,顯得威嚴而莊重。“馬圖拉佛陀頭像”(1世紀或2世紀,馬圖拉政府博物館藏)更為真實而清晰地表現了佛的發式,和我們上面提到的“坐在獅子寶座上的佛陀”中的極為相似。另外,現藏于拉合爾博物館的“燃燈佛授記本生”圖中的燃燈佛也是直發,且全部向上梳起,形成一個碩大而厚實的發髻。“佛陀降伏龍王阿波羅”圖和“涅槃”圖中,佛同樣梳著高高的發髻,而且發絲清晰可辨,沒有肉髻的痕跡。

同一時期,印度佛教藝術中出現了另外一種佛造像樣式一佛陀依然是波浪形的卷發,只是頭蓋骨略微向上突起,頭頂沒有明顯的發髻或者“肉髻”,筆者稱之為無發髻螺發型佛像,比較明顯的就是阿馬拉瓦蒂出土的“佛陀頭像”(3世紀)。因為這些作品的時代均在2~3世紀,所以筆者認為2世紀左右,佛造像出現了兩種新的樣式,一種是直發有發髻型,另一種是螺發無發髻型。這是佛造像的一個轉折點,改變了200多年來犍陀羅佛教藝術中的卷發發髻型的佛造像,為“肉髻”型佛造像的出現奠定了基礎。

佛造像的規范化與佛“肉髻”的出現

既然早期的佛頭上都是明顯的發髻,那么為什么后來人卻稱其為“肉髻”呢?這種變化又是從什么時候開始的?如前所述,筆者以為應該在2世紀開始轉變,出現了直發有發髻型和螺發無發髻型佛像。但是,之后的佛像幾乎是清一色的螺發“發髻”,和我們現在見到的佛像“肉髻”沒什么大的區別。所以筆者認為2~3世紀是轉折點,到4世紀完全形成。

關于“肉髻”名稱的出現,筆者覺得這個問題應該回歸到佛教的一部關于佛造像標準的經典——《佛造像度量經》中來。《佛造像度量經》是關于佛造像的經典著作,大概成書于4世紀以后的笈多王朝時期,而這時剛好是佛像模式化形成時期,這一時期的藝術風格是在吸收犍陀羅藝術的基礎上,又融入印度民族的古典主義審美理想而形成的,也就是說具有“肉髻”的佛像是對犍陀羅風格佛像繼承的基礎上,結合印度藝術而形成特定的模式。因為這兩件事都發生在4世紀,所以筆者認為后者是對前者的一個總結。換句話說,《佛造像度量經》是對印度本土佛造像的形式的一個歸納,同時促進了佛造像的規范化,是之后乃至今日佛造像的一個主要依據和參考,是佛教藝術的一個重要轉折點,也是一個里程碑式的著作。正是因為這個里程碑式的改變,形成了佛教藝術史的又一個新的鼎盛期,季羨林先生明確指出:公元4~5世紀的笈多時代是印度佛教藝術的鼎盛時期。

通過對佛教早期藝術的追溯,筆者以為佛像“三十二相”之一的“肉髻”,改為發髻更為確切,但是又因為“肉髻”的稱呼已經為大眾所接受和認可,所以繼續沿用也無不可。

(題圖:佛像)

作者單位:蘭州大學