永康、縉云一帶“川”尾化地名考析

衽曉波

分布

僅僅是我國的省名、省城名、地級市名、縣名,帶川入名數量就十分可觀,更遑論鄉鎮名和村落名。縣級以上地名共有40多個,如四川、銀川、銅川、臨川、汶川、北川等。而說到村落名,最密集的區域當屬浙中區域、皖南浙西區域、陜北區域。以“川”字構造地名,在朝鮮、韓國、日本也被廣為推崇。

浙中帶川地名分布最稠密的區域為永康市(129個)和縉云縣(63個)。周邊的東陽、武義、蓮都區、青田、永嘉等縣市區,川尾地名數量稍遜一籌。分布更疏,但川尾特征仍然鮮明的地域,則有麗水地區的云和、慶元、龍泉、景寧、松陽、遂昌等縣市。從流布情況來看,帶川地名呈帶狀分布;從所依附的河流來看,以分布錢塘江上游永康江、東陽南江、甌江上游好溪以及甌江干流的沿岸地區為主。

從浙中地區川尾化地名使用狀況來看,可分為三大類:一類是現今仍在使用的,一類是譜牒中使用或舊時口頭使用的,一類是現已消失或被其他組成文字取而代之的。

永康、縉云等縣市區地圖中的川尾地名,現廣泛使用于行政文書或其他書面載體。永康有苔川、郎川、瀆川、白沙川等,縉云有筍川、魚川、皂川等。

譜牒或口頭使用的川尾化地名比地圖上還要多出許多:永康有將川、黃川、王川、靈川等,縉云有項川、吳川、臚川等。

還有一類是現今已經消失,但曾在過去盛行,文獻鮮有記述的川尾化地名。例如,永康曾有杜川、小川等,縉云有匯川(鄉)、槐川等。

川尾地名還可按姓氏派別分類。各大姓氏對帶川入名的習俗都能予以尊重和恪守,一些姓氏更是呈現出狂熱心態,力求各宗支地名格式化,源流關系清晰。

永康最典型的標榜同姓同根的川尾化地名有:胡氏有峰川、石川(石橋頭)、苔川等,陳氏有柳川、新川、棠川等。

縉云劉氏有筍川、麻川等,周氏有長川、項川、谷川。

在我國古代漢語言中,“川”字的釋義為:

初指水道、河流,后多用于指流動的水脈;作平地解,系水道、河流引申而來;指丘陵或山坳谷地中的河流;指兩山夾峙的由小河沖積而成的平原;由諧音轉化而來,不特指某條河流或某片土地,但仍賦有其義。

地名構造及內涵

經過歷代永康、縉云一帶民眾的精心創造,不斷優化,川尾地名呈現出豐富的構詞方式和復雜的文化內涵,具有較高的藝術品位和傳承價值。從首字的詞性、詞義來分析,構造方式又可分為如下七種:

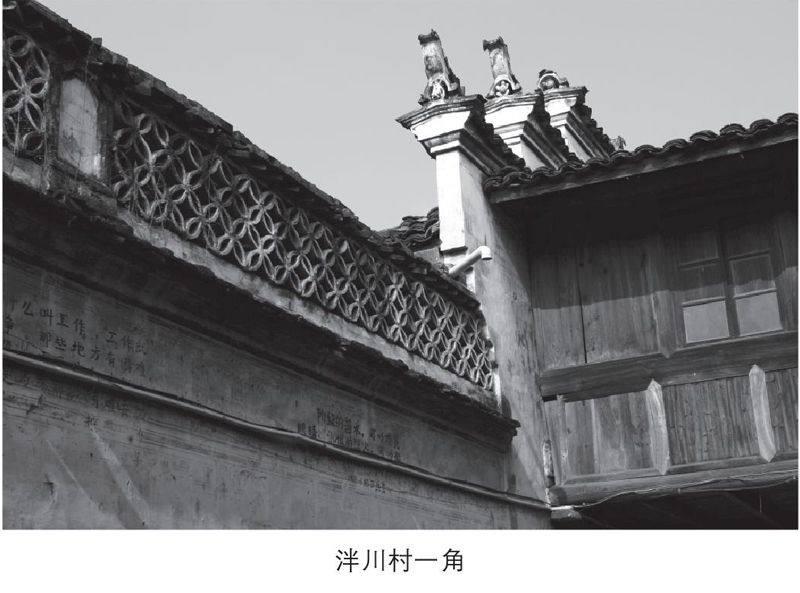

一是“姓氏+川”式:突出姓氏特征,彰顯宗族意識。例如:金川、丁川、邵川、錢川、王川、韓川等,均以姓氏為首字。據邢氏譜載,邢川唐末有邢君才,任鳳翔節度使。歸家時經過縉云塔石黃店,指問牧童:“杏花深處是何地?”答日:“邢川(今名邢弄)。”君才見其地山彎溪繞,龍環虎抱,心甚愛之。“且我本姓邢,此處又名邢川,豈不是前緣所定?”“不如在此暫且安身,俟太平之日再返故里,未為晚也。”由是就地安家,邢君才即為縉云邢氏始遷祖。

二是“自然景觀實體+川”式:體現質樸情懷,打開山水天地的文化記憶,將居住點的原始地理要素或自然界事象概括其中。以氣象入名的川尾化地名有雪川、霞川、霓川等,以山水入名的川尾化地名有峽川、浦川、鴻川等,以動植物入名的川尾化地名有櫸川、苔川、蓮川、魚川等,以礦物入名的川尾化地名有金川、銅川等。如縉云縣有一村落處山茶繁盛的狹窄山弄內,因名茶弄,后雅稱茶川。

三是“人文景觀實體+川”式:記錄先祖創造,品味人文精髓。該類地名多從歷史社會視角進行名稱的提煉、創作。例如:庫川、柄川、泮川等。例如泮川得名,相傳宋朝建村之初,民房聚集在一圓形地域內,東面從烏基坯流下的后溪,與西面從樹同尖流下的城坑里(水名),圍繞全村,匯合后流向大溪。形似學府之“泮池”,以期裔孫學業有成,金榜題名,光宗耀祖。為了紀念祖先的這一創造,村居被命名為“泮川”。

四是“形容詞+川”式:融入極為復雜的思想感情,體現了傳統居址文化的美學要素,洋溢著和諧高雅的審美情趣。例如仁川、麗川、新川、丹川等。

五是“動詞+川”式:謳歌先祖開拓壯舉,描述山川河流滄桑變易。例如定川、易川、填川、凌川等。永康市定川村處山峽間,原建村于下端,因子孫不發,認為此地可以發子旺孫,遂決定移此建村,故稱定川。

六是“方位詞+川”式:記錄村落方位,便于訪者尋覓。例如東川、高川、西川、上川等。

七是“拼造字+川”式:追求標新立異,塑造獨特個性。例如:栢川、零川(蒙坑)等。

命名主旨及圖騰屬性

“川”字地名大量涌現,是共同的民俗心理、民俗信念在古代浙中地區經過反復傳導的結果,是民俗心理在現實生活中的真實寫照。人們樂意按這種極具地方特色的取名傳統去習成和堅持。

主創者的命名主旨主要有四個方面:

一是提振本族。中國古代社會更多的時候體現為以姓氏宗支關系和宗族文化構架而成的各人群的總和。在永康、縉云一帶,往往會將某一宗派各支系的族名或地名統一以川尾化地名取代。川尾地名如此大面積分布,最重要的動力源為宗族文化。

以永康姚氏為例。游川姚氏始祖姚仕周約于宋淳熙年間(1174~1189年)從仙居遷永康游川,郎川姚氏始祖戶部尚書姚惟治明嘉靖四十四年(1565年)從仙居遷郎川。游川姚氏還在析居地以川尾化地名命名,如雅川(上宅口)、花川、椒川。

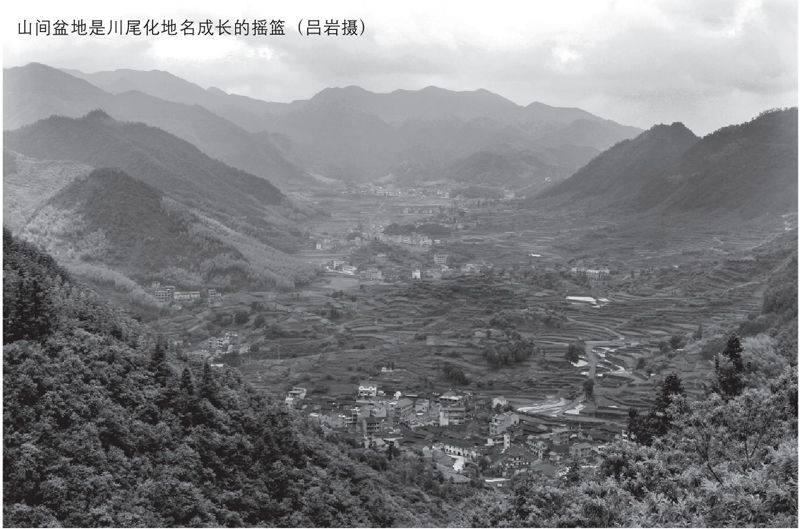

二是夸耀本土。永康、縉云一帶是以盆地地形為主的丘陵地帶,河流密集分布,有著獨特山川地理形態。川尾化地名,十分適合這里多山地帶的地貌特征。以川取名,可以勾起本土民眾對地理文化的記憶,突出地理含義。

以縉云靈川為例。靈川系江氏聚居地,即今之雅江,四圍皆山,天造地設有“靈川八景”,分別名為紗帽增輝、壽星照耀、花巖煥彩、香爐含煙、一柱千霄、巖門鎖翠、雙峰插云、釣嶺垂竿。前六景均為奇巖。可見其始祖以川尾化地名彰顯天然山水景色和原始生態,族裔勢必會對鄉土景觀大做文章。

三是雅化。“川”字具有豐富的表達意義,使人聯想到充滿內蘊的氣派、寬闊的大江大河,適宜使用于地名雅化。永康、縉云一帶初起地名往往顯得較為鄙俗,通過改用文雅的“川”字,能夠輸入更多的文化成分,增強地名內涵的深刻性和穿透力。

雅化方式主要有兩種。一種是利用方言發音的相近,即“川”與“村”“前”等字眼方言中讀音一模一樣,讓“川”字替代原用文字;一種是擇取原地名首字,后加“川”字。后一種改名行為甚至在整個地區流行,導致“川”字涵義的外延持續擴大,一度成為“村”字的替代字。以“川”代“村”,為永縉一帶地名開辟了嶄新的意境。有人推測,永康川尾地名最多之時,三分之一村落地名后綴為“川”。泮川村主修宗譜的周天德老人(82歲)認為,“川”在永康,類似于“甲”“保”“里”等行政級別名稱,“川”即“村莊”之意。

四是傳統文化的認同與堅守。浙中地區作為地理和歷史的概念,有著豐厚的人文土壤和悠久的文化發展史。在永康、縉云等地家譜中,名人撰序比比皆是,各地名人對浙中文化倍加推崇,常把永康所屬的金華一帶稱為“金華小鄒魯”。生于茲長于茲的民眾,勢必接受本土流行的文化傳統。而川尾化地名習俗通過對浙中文化的表現和滲透,在一定意義上使其演化為浙中文化的內在要素。

如果能從更寬泛的視角和更深遠的時間概念來考察,川尾化地名源于圖騰崇拜。圖騰指一個民族的標志或圖徽。川尾化地名表達對水的崇拜,屬于以圖騰命名。遠古時期的人類把水視作有生命、意志以及偉大能力的對象加以崇拜和特殊愛護,并為此建立了禮儀、禁忌、制度和習俗。在浙中一帶,這種圖騰崇拜行為經過千百年的陶冶沉淀,逐漸形成帶川取名這一極具地域特色、有著文化磁性和張力的民俗。

集體化使用“川”字入名,體現了永康、縉云地區民眾在社會生活中傳承先祖圖騰文化的精神和心理特點。靠水者敬水,人們與圖騰物——水建立了深厚的情感關系,并借助地名、族名里的圖騰符號——“川”,承載對未來的強烈期望,希冀出現風調雨順、四季平安、人丁興旺、物阜民豐的景象。這種圖騰遺風的存在,傳遞出很強的生命意識,彰顯了生命至上的原則。

歷史演進

川尾化地名由來已久。在漫長的發展過程中,有過它的生成、勃興和衰落,充分體現了各時期社會形態、人類價值理念和各地民間風習對它的沖擊。下面就其歷史演進的三個階段予以闡述。

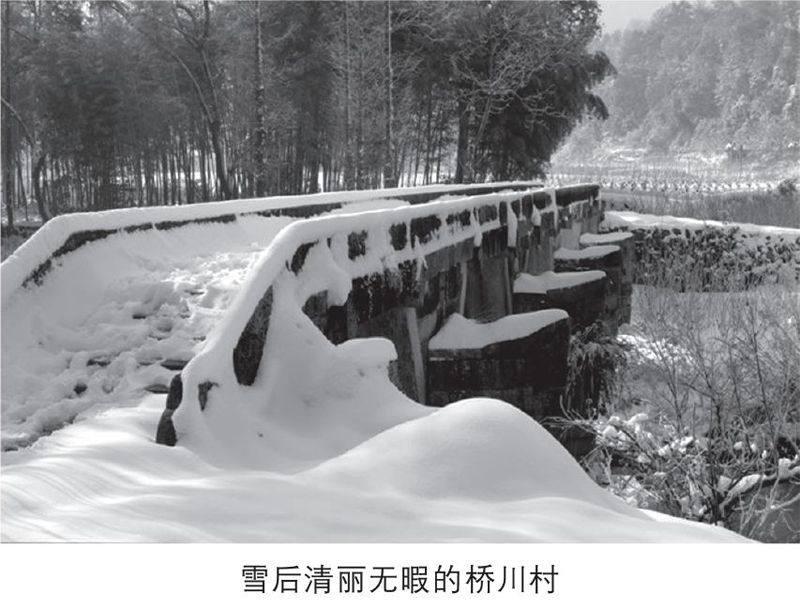

雖然以川取名秉承了遠古圖騰文化的精髓,但該取名形式的開始流行,則在唐宋元時期。這一時期川尾地名數量并不可觀。川尾地名漸次增多,與唐宋移民歷史有關,特別是與漢族南遷關聯甚大。人群徙居一地之初,不斷有人以低山丘陵中的流水命名,抒寫“天表之精華變幻,山川之景象無窮”,以謀求在地名命名上形成一些規律。例如建川,現名新建。據傳原名下洪鎮,村址在今縉云新建鎮溪南前畈。唐儀鳳二年(677年)因毀于洪水而遷后畈(今址)。據《建川朱氏宗譜》載,宋時稱建川。

進入明代以后,北方南遷移民與本土氏族移民交替出現,川尾化地名隨村落數漸豐和氏族的快速發展而在永康、縉云一帶擴展,彰顯了巨大的活力。清末、民國是該類地名全面繁榮的時期。它們大多承載了明清時代移民事件的記憶,甚至不少地名顯示出遷徙時的情景。

這一時期川字地名的形成,明顯受到宗族社會、文化教育程度、民間宗教等因素的影響,也與區域民眾習尚或地理景觀特征分不開,形成了該類地名的巨大內生功能。“川”字多為士大夫甚至粗通文墨的人們用來作為改易地名的最常用之字,多在書面尤其是譜牒上使用。又因“川”與“村”諧音,大有以“川”代“村”之勢。

新中國成立后,社會相對穩定,人口遷徙往往是本縣(市)內的小范圍移民,部分川尾地名被移植使用。總體來說,川尾地名在20世紀下半葉變化均不大,本世紀以來因大規模建設而導致一小部分地名變更或消失。前期堅守傳統,后期有放任失守傾向是這一時期的基本特征。

上世紀80年代,在川尾地名群內地名工作者使用“川”字命名新地名。對移民新定居點的命名,優先使用“川”字。例如永康市赤川,因村口溪灘巖石為紅色,故稱赤巖石,“文革”時期改稱赤川。

進入上世紀90年代,伴隨著浙中經濟的飛速發展,毗鄰永康、縉云城市的川尾化地名的村落拆建成風,原先地理形態遭到改變,加上村莊撤擴并的實施,現代觀念和新潮地名的沖擊,個別川尾地名趨于消失。毫無章法、千篇一律的街道名、小區名、合并后的村名掩蓋了川尾地名原本的那份純樸、本真的氣息。由于缺乏地名遺產保護意識,川尾地名的生命力相當脆弱,尚有更多的地名面臨著消失的危險。

作為一項久遠而厚重的歷史文化遺產,當前川尾地名的漸趨消失,將會造成區域文化資源無法估量的損失。對川尾化地名的保護,對區域化圖騰的搶救,是一項緊迫而又煩瑣的工作,各地相關部門應予以重視和落實。要使之扎根群眾,代代相傳,使川尾化地名保護成為廣大群眾的自覺行動。在延續民俗命脈的同時,創造其品牌的價值。

余論

川字地名擁有地理方面的指標意義。揆諸實際,川尾化地名在永康、縉云一帶有著較大的傳播半徑。但在流行區域以外,數量明顯減少,影響明顯減弱。

以東陽為例。南鄉當屬川尾化地名流行區域,北鄉則不是。在東陽的13個該類地名中,北鄉僅有1個。考察以下一個不帶川地名的命名情況,即可印證東陽南北兩鄉在地名習俗上的不同追求。

王坑始祖吳平川兄弟二人白天臺塘里來東陽游玩。游至雞峰山西麓,只見風景優美,群山環抱似龍盤虎踞。東有雞峰,北有驢頭山,阻止東北風,南有遠景如畫,西有水羅堘、大飫殿、永泰庵,中有三條坑似“川”字,向西流里許匯成一條溪。故于此定居,取村名王坑,也名環坑。該村落如在永康、縉云,則絕對被配以“王川”或“環川”之名,只因處于川尾化地名聚集區域之外,地名沾染其他風俗,未能帶上“川”字。

其實,川尾地名群分布區域有著清晰的邊界線,在東陽以劃分南北兩鄉的東西向山脈為界,在義烏為劃分義南、義北之界線,在磐安為劃分縣南、縣北之界線。區域之外并非川尾地名稀缺,與全國大多數地區川尾地名分布比例一致,如東陽北鄉有“石川”,義烏北鄉有“酥川”等。而在川尾地名群內,也難免有部分反映河流的地名未能遵循本土俗規,帶上“川”字,如“林坑陳”沒有書寫成“林川”,“木渠”沒有書寫成“木川”。

川尾地名群內外的比照研究,對于了解川尾地名的真實發育狀態大有裨益。

(題圖:天下第一峰——鼎湖峰,褚德威攝)