文化業態演化機理及其趨勢

呂慶華 任磊

〔摘要〕文化業態是一種企業經營管理模式和企業運營形態,具有交叉融合、分工專業、獨特和動態的特性。推動文化業態演化的諸多動力中,外部環境、文化產業、文化企業三個方面交叉演進、相互作用。文化業態演化主要包括新業態的產生、個體業態演化和業態集體演化三方面,遵循基于數量與質量的演化規律和基于產業關聯的演化規律。隨著高新技術發展和消費需求提升,我國文化產業進入新的發展階段,新的文化產業不斷涌現,文化業態呈現多樣化、專業化、優化升級的態勢。

〔關鍵詞〕文化業態,內涵,動力,趨勢

〔中圖分類號〕G124〔文獻標識碼〕A 〔文章編號〕1004-4175(2012)03-0093-05

一、引言

隨著經濟社會外部環境的變化,文化產業以其獨特的形式、內容和運行規律也悄悄地發生著變化。具體表現為:文化業態范圍的拓展、新興文化業態的涌現、文化科技的創新、文化產業的轉型升級、文化產業技術標準的研發制定、傳統文化產業的改造提升等。傳統文化產業理論對新興文化業態演化的解析力下降,迫切需要提出新的理論來回答文化業態理論與實踐問題。

當前“文化業態”一詞經常出現在政府部門的工作報告中,內容偏重“培育新的文化業態”的政策導向。黨的十七大報告著力強調要“運用高新技術創新文化生產方式,培育新的文化業態”。2009年9月,《文化產業振興規劃》進一步提出要采用數字、網絡等高新技術,重點發展新興文化業態,大力推動文化產業升級與結構優化。

與此同時,學術界也充分關注文化業態課題的研究。熊澄宇從文化形態、文化業態與文化生態三者關系的角度,認為文化業態由文化事業和文化產業構成 〔1 〕 ;胡正榮從融合和集群化角度,探討了新舊媒體的組織結構與業態創新 〔2 〕 (P296-305 );崔保國闡釋了中國傳媒產業的結構變化以及未來發展趨勢 〔3 〕 ;郭鴻雁從具體業態演化的角度,分析了我國傳媒文化業態創新歷程,認為我國傳媒業態創新表現為單一結構、分工結構、模塊化結構的替代過程。〔4 〕

總體上看,我國文化業態理論的研究尚處于初始階段,偏重政策和個案分析,機理分析和實證研究不足。本文從產業演化角度探討文化業態的內涵與分類,分析文化業態演化的動力、內容及規律,并總結文化業態演化的趨勢,以期為文化業態理論研究盡微薄之力。

二、文化業態的內涵、特征及其分類

研究文化業態演化機理首先必須界定文化業態的內涵、特征及其分類。

(一)文化業態的內涵。文化業態是指文化企業為應對外部環境、市場競爭及消費者需求變化,組合文化產品價值鏈不同要素而形成的企業經營管理模式和企業運營形態。文化業態有狹義和廣義之分。狹義的文化業態與企業商業模式密切相關,是指文化企業的運營形態,如文化產品生產與流通、文化旅游、文化地產等商業模式;廣義的文化業態還包括企業經營管理模式,主要是文化行業的組織類型和結構,表現為文化產業的業種、業狀和業勢。文化業態本質上是對文化企業的組織結構、經營模式、生產效率、企業形態的一種綜合描述。從空間角度看,它是對文化產業業種范圍的界定,并探討其結構的優化和升級;從時間角度看,它是對文化產業所處的發展階段和未來演化趨勢的揭示,內含業種、業狀和業勢的多維綜合性定義。

(二)文化業態的特征。文化業態包含以下四個基本特征:一是交叉融合性。文化業態的交叉融合性主要表現為文化產業的衍生業態,行業內部、各行業之間交叉滲透形成的業態,以及與其他產業融合產生的新業態。隨著高新科技的發展,融合性文化業態所包含的內容更加復雜,表現形式也更加多樣。二是分工專業化。主要表現在服務外包現象的創意設計、傳媒、影視制作等專業服務企業的出現。三是獨特性。文化業態演進具有文化產業自身的運行規律。四是動態性。文化產業目前正處在高速成長階段,其要素構成、產業范圍、組織結構和經營模式等持續演化升級。與此同時,文化業態也在不斷地積累與創新。文化業態的發展過程是一個動態的、創新的演化過程。

(三)文化業態的分類。文化業態本身是一個集合概念,很難用統一的標準將其嚴格分類。2004年國家統計局公布的《文化及相關產業分類》文件把文化產業界定為:為社會公眾提供文化、娛樂產品和服務的活動,以及與這些活動有關聯的活動的集合。根據上述界定,文化及相關產業既包括提供文化產品(如圖書、音像制品等)、文化傳播服務(如廣播電視、文藝表演、博物館等)和文化休閑娛樂(如游覽景區服務、室內娛樂活動、休閑健身娛樂活動等)的活動;也包括與文化產品、文化傳播服務、文化休閑娛樂活動有直接關聯的用品、設備的生產和銷售活動,以及相關文化產品(如工藝品等)的生產和銷售活動;還可以重新組合出文化產業核心層、文化產業外圍層和相關文化產業層。文化產業核心層包括:新聞服務,出版發行和版權服務,廣播、電視、電影服務,文化藝術服務;文化產業外圍層包括:網絡文化服務,文化休閑娛樂服務,其他文化服務;相關文化產業層包括:文化用品、設備及相關文化產品的生產,文化用品、設備及相關文化產品的銷售。

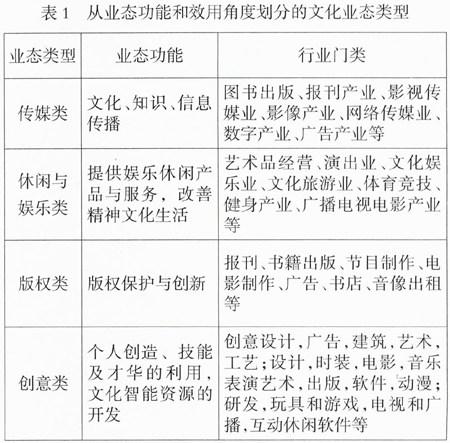

從業態功能和效用角度看,文化業態可劃分為傳媒類、休閑與娛樂類、版權類、創意類四大類,每一類的業態功能不同,其行業門類也不一樣(見表1)。

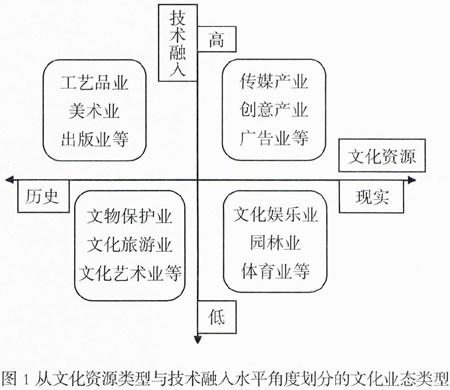

從文化資源類型與技術融入水平兩個維度,文化業態可劃分為四個象限的內容。如圖1所示,高技術融入與歷史文化資源融合創新而形成工藝品業、美術業、出版業等;高技術融入與文化智能資源融合創新而形成傳媒產業、創意產業、廣告業等;低技術融入與歷史文化資源結合而形成文物保護業、文化旅游業、文化藝術業等;低技術融入與文化智能資源結合而形成文化娛樂業、園林業、體育業等。

隨著外部環境不斷演化,文化產業與高新信息技術相互融合,文化產業的升級以及與其他產業的交叉融合,呈現出范圍日益延展、內涵日趨豐富、業態不斷創新的趨勢:新文化業態將出現,傳統文化業態或存或亡,文化業態類型的劃分標準隨之改變,劃分維度更加多元,劃分難度加大。

三、文化業態演化的動力、表現形式及規律

文化業態演化是指文化業態發展變化的動態累積過程,主要包括新業態的產生和業態演化的形式、內容、規律與速度。文化產業隨著社會經濟環境的變化,涌現出新的文化產業形式和內容,產生新的文化業態。日新月異的科技進步、消費者需求的多樣化個性化,使得文化產業的業態、種類和格局不斷演化。

(一)文化業態演化的動力。目前,文化業態演化動力的理論研究剛剛起步,成果分散且較少。從整體上看,主要有環境理論、制度創新理論與技術創新理論。環境理論認為,文化業態的演化是由經濟、政治、法律、技術等環境要素的變化推動的,詮釋了不同地域、環境產生差異性的文化組織與業態。制度創新理論認為,文化體制的改革、文化企業制度及相關法律政策的創新促進了新興文化業態的出現,特別是文化體制改革促進了文化產業的多元化繁榮。技術創新理論指出,科學技術與文化產業的融合產生出新興文化業態,促進了傳統文化產業的轉型與升級。綜合前人的研究成果,筆者從外部環境、文化產業、文化企業三個層面分別揭示了文化業態演化的動力機制。

在推進文化業態演化的諸多動力中,既有直接動力、間接動力之分,又有主力與輔力之分。隨著時間、地點、演化主體的不同,三個層面的動力交叉演進、相互作用,共同驅動文化業態的演化。

1.外部環境層面。外部環境層面主要包括消費需求變化、技術進步、文化體制改革、制度政策變遷等要素。消費需求是決定文化業態產生與演化的根本動力,消費需求的多樣性決定了文化業態的多樣性。文化業態的演變與一個國家或地區的經濟發展水平休戚相關,隨著可支配收入的增加和閑暇時間的增長,人們增強了對文化產品的需求;消費水平和消費方式的變化激發新業態的涌現。同時,高新技術特別是數字信息技術和互聯網技術在文化產業中的融合運用,推動了不同文化行業之間的融合,促進了傳統文化產業的升級,從而創造了新興文化業態。另外,文化體制改革如企業上市、兼并重組、外資引入,促進了文化產業的多元發展;政府政策措施如投融資政策、財稅政策等,推動了新興文化業態的發展。

2.文化產業層面。文化產業層面包括競爭與融合兩股力量。競爭包括同業間競爭和異業間競爭。激烈的市場競爭激發了文化企業的變革與創新,推動了文化業態的演化。文化業態初創期的主要競爭對手是傳統業態企業,成熟期的主要競爭對手是業態內的不同企業。融合包括同業間融合和異業間融合。隨著高新技術的應用推廣,文化業態融合的內涵更加復雜,表現形式更加多樣。同業間的融合提升傳統業態,如圖書館配、經紀租賃等;異業間的融合產生新興業態,如文化地產、數字電視、網絡電影、電子圖書等。文化的競爭與融合進一步推動了文化業態的演化,文化業態的演化又反作用于文化產業,進一步優化產業結構、提升產業素質。

3.文化企業層面。文化企業層面包括文化企業的學習模仿創新機制、文化企業家及管理者等要素。文化企業作為經營管理組織,其變革與創新必然影響文化產品的生產、流通與消費。文化企業的學習模仿與知識積累推動了文化業態的演化,主要體現在學習模仿已有業態并創新生成新的業態。文化企業家具有創新精神,善于發掘和把握市場機會;管理者的經營管理理念和價值觀也影響業態演化,如市場營銷戰略規劃有利于業態的細化和差別化。從反向影響看,文化業態的演化也提醒企業要把握未來趨勢,增強學習與創新能力,著力發展具有發展潛力的新業態。

(二)文化業態演化的表現形式。文化業態演化的內容主要包括新業態的產生、個體業態演化和業態集體演化三個方面。

1.新業態的產生。新業態是文化業態演化的邏輯起點,但新業態的生成離不開原有業態。對新興文化業態是否產生的正確判斷是文化業態演化研究的重要命題。趙志立將數字內容產業、文化旅游產業、創意產業和數字版權產業等視為新興文化業態 〔5 〕 ;范玉剛把新興文化業態的范疇定格為網絡文化產品 〔6 〕 ;柏定國認為發展新興文化業態應從新載體和新商業模式入手,新業態是先進技術糅合了傳統文化藝術因子的產物,文化資源的開發應建立在高新技術的載體平臺上,新商業模式應注意企業與消費者的互動 〔7 〕 ;陳芋潤、祁述裕立足于網絡技術和數字技術應用判斷新興文化行業,認為新興文化業態主要是指網絡信息技術與數字技術推動下不斷衍生的新興文化行業 〔8 〕 。推動新興文化業態產生的主要動力,一靠技術進步,二靠人類創意與創新,兩者互相作用創造出新興文化業態。文化業態創新模式主要包括資源整合式、專業分化式、組織管理創新式、技術融合式等,外部動因促進業態創新從而產生多樣的文化業態。贏利模式的恰當運用是文化產業成功實現利潤目標的關鍵。新興文化業態的贏利模式必須遵循“市場需求先導、文化內容創造”原則;贏利模式成功的奧妙在于文化資源的國際化配置、無形資產投資以及體驗式營銷。〔9 〕

2.個體業態演化。個體業態演化是文化業態在特定時間、空間內的發展變化過程,一般指文化業態生命周期的演化。文化業態生命周期包括初創期、成長期、成熟期和衰退期四個階段。文化業態生命周期是對產品生命周期理論的延伸應用。文化業態生命周期相對完整,能較好地體現文化業態的不同時間、空間特征。個體文化業態演化的內容包括演化速度、模式及動因。演化速度是指文化業態演化生命周期的長短以及各階段的時間跨度變化。一般而言,隨著高新技術的進步和環境的變化,文化業態從初創期到成熟期的演化時間變短,整個生命周期縮短。演化模式主要包括螺旋式(正常的一輪接一輪的演化)和突變式(超越某個階段直接進入下一個階段)兩類。

3.業態集體演化。文化業態集體演化是指從文化行業角度去分析整個文化產業的發展模式、生命周期和各業態之間的相互作用。文化業態集體演化內容包括演化的速度、方式與動因。文化業態集體演化速度主要指整個文化行業生命周期的長短和發展狀況,包括文化產業發展繁榮或停滯不前,以及其在整個國民經濟結構中的地位變遷。文化業態集體演化方式指業態結構、地位作用的變化,演化的重點以及未來主導業態與從屬業態的關系等。隨著新興業態的涌現,新興文化業態將引領時代潮流,并在未來占據主導地位。傳統文化業態逐漸式微,市場份額下降,必須通過變革創新來提高競爭力,促進自身的轉型升級。

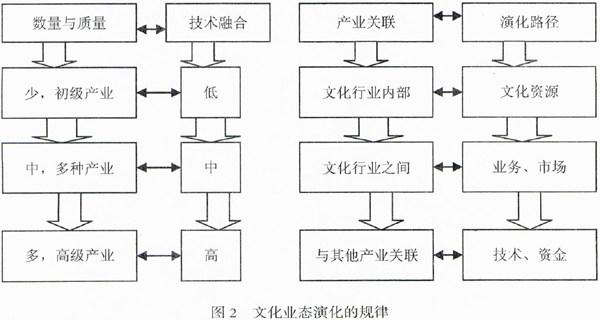

(三)文化業態演化的規律。筆者根據文化業態相關研究成果和實踐,提出基于從數量與質量的文化業態演化規律和基于產業關聯的文化業態演化規律(見圖2)。

1.基于數量與質量的文化業態演化規律。文化產業從初級發展到中級,再發展到高級階段,相應地文化業態數量從少到多、質量從粗糙到精致。從技術融合角度看,文化產業與高新技術的融合越來越密切,科技進步改變了文化產業的生產和傳播方式,文化業態從技術含量低的傳統文化業態,發展到具有高新技術含量的新興文化業態。〔10 〕

2.基于產業關聯的文化業態演化規律。文化業態從行業內部的衍生整合,逐步擴展到行業之間的交叉滲透,再拓展到與其他產業的多維關聯。產業關聯文化業態遵循以文化資源為主,向以業務、市場為主,再到以技術、資金為主的演化路徑。文化業態演化經歷了橫向拓展、縱向深化以及自我更新的過程。文化業態演化的重心不斷地改變:在文化行業內部的衍生整合時期,業態演化的重心是文化資源;在文化行業之間的交叉滲透時期,業態演化的重心是業務和市場;在文化產業與其他產業多維關聯時期,業態演化的重心是資金和技術。

總之,目前文化業態的演化處在初級階段,準確把握文化業態演化的規律難度還很大。隨著文化產業的長足發展,新興文化業態的不斷出現,以及大量文化企業成功案例的呈現,才有望正確認識并揭示文化業態演化的內在規律。

四、文化業態演化的趨勢

近年來,隨著高新技術的發展和消費需求的提升,我國文化產業進入新的發展階段,新的文化產業不斷涌現,文化業態呈現多樣化、專業化、優化升級的態勢。基于文化業態演化動力、內容及規律的分析,筆者認為我國文化業態演化的趨勢體現在以下幾方面:

1.新興文化業態引領時代潮流。新興文化業態在文化產業中的比重迅速上升,最為突出的是動畫、漫畫、游戲等。不適應需求的傳統文化業態逐步被市場淘汰,適應消費者需求的文化業態繼續保持活力。新興文化業態將占據主導地位,各地區紛紛加快發展動漫、網游、數字、傳媒等新興文化業態。

2.文化業態的持續交叉融合。文化業態內部的衍生整合,文化行業之間的交叉滲透,以及與其他產業多維關聯發展繼續深化,新興文化業態隨著融合的進程不斷崛起,如文化地產、數字電視、網絡傳媒、游戲動漫等。

3.各種文化業態和諧發展。中國地域遼闊,經濟文化差異大,市場消費需求復雜多樣,文化業態多元競爭合作發展,文化企業普遍實施差異化經營戰略。適應市場需求的傳統文化業態仍將保持活力,適應時代發展要求的新興文化業態前途無量。各地區選擇發展符合實際情況的主導文化產業,形成重點突出、多種業態和諧發展的局面。

4.科技進步強化文化業態演化進程。科技在文化產業中的廣泛融合應用,極大地促進了文化業態的創新演化,文化業態演化的周期和方式都將發生改變。科技進步產生新的文化業態,文化業態的演化周期因科技創新周期的縮短而縮短,科技創新主導的文化業態演化將呈現多樣化、數字化和融合化的特點。

參考文獻:

〔1〕熊澄宇.對文化大繁榮大發展的若干思考〔EB/OL〕.新華網,2008-01-28.

〔2〕胡正榮,車輝.文化創意產業核心與發展關鍵〔A〕.和諧·創新·發展——首屆北京中青年社科理論人才“百人工程”學者論壇文集〔C〕.2007.

〔3〕崔保國.2007中國傳媒創新報告〔J〕.傳媒,2008,(2).

〔4〕郭鴻雁.基于系統觀的文化業態創新研究〔J〕.現代傳播,2009,(4).

〔5〕趙志立.文化產業發展要重視新興文化業態〔J〕.成都大學學報,2007,(5).

〔6〕范玉剛.業態創新的文化競爭力〔J〕.瞭望,2008,(4).

〔7〕王晨.專家熱議文化產業新業態〔N〕.中國文化報,2008-05-16.

〔8〕陳芋潤,祁述裕.淺議新興文化產業的未來趨勢〔J〕.人民論壇,2006,(11).

〔9〕呂慶華.略論文化創意產業的贏利模式〔J〕.生產力研究,2008,(20).

〔10〕解學芳.論科技創新主導的文化產業演化規律〔J〕.上海交通大學學報(哲學社會科學版),2007,(4).

責任編輯于曉媛