新資助政策體系對高校貧困生教育援助效果的評估研究

余鳴嬌 徐吉鵬

摘 要:以某綜合性大學的抽樣調查數據為依據,以大學生的學習適應性為評價指標,對新資助政策體系的教育援助效果加以評估。結果顯示:不同家庭收入水平的大學生在學習適應性上存在顯著差異,貧困生與中、高收入家庭的學生相比,其學習適應性得分表現出明顯劣勢;新資助政策體系對貧困大學生的學習適應性有顯著影響,受助貧困生學習適應性得分明顯高于未獲資助的貧困生。這充分表明,經濟保障在大學生學習適應過程中扮演著重要角色,國家新資助政策體系對高校貧困生實施的教育援助取得了顯著成效。

關鍵詞:新資助政策體系;高校貧困生;教育援助;學習適應性

自20世紀90年代以來,在引入高校市場化機制和教育擴招的背景下,為應對高校貧困生群體引發的各種問題,相關部門經過長期努力,至20世紀90年代中期已經基本建立起以國家助學貸款為主體,“獎、貸、助、補、減”有機結合的貧困大學生資助體系。2007年新的資助政策體系實施之后,全國每年用于助學的中央和地方財政投入以及學校安排的助學經費達到500億元,每年約有400萬大學生和1600萬中職學生獲得國家資助。[1][2]國家的巨額資助舉措在一定程度上有效緩解了高校貧困生上學難的狀況。但如此大規模的投入對貧困大學生的教育援助效果如何?比如對其心理狀況和行為表現的影響如何,是否能有助于他們融入高校的學習生活環境,使其安心求學并取得良好的學業成績,其道德素質和政治品德呈現何種面貌,等等。這些都是評估國家資助政策最終績效的重要依據和標準。基于以上考慮,本文對新資助政策體系對高校貧困生教育援助效果進行探討。

一、從零散到系統:評估模型的構建

關于新資助政策體系的教育援助效果評估問題,既有的研究成果做出了有益和必要的探索與積累,主要側重于以下兩個方面:評估指標的構建和評估方法的探討。在評估指標的構建上,學者們呈現出了多元化和零散的特征,不同學者從不同角度提出了各異的評估指標和指標構建方法。比如,胡小坤側重于從主體角度進行指標建構,認為教育資助的評估應著重考慮政策決策者和執行者、高校貧困生及其家長、專業機構和人員和大眾傳媒等主體[3];姜旭萍等則認為評估指標的構建應重在資助政策的實際效果上,并具體提出了政治效果、經濟效果、文化效果和教育效果四個維度[4];凌峰等人的論述最具系統性,提出了從影響力、執行力、運行困境和生活質量四個維度構建評估指標的方法[5],從而將新資助政策體系的過程評估與結果評估有機統一起來。而關于評估方法的探討,學者們的觀點較為一致,大致有定量評估(如投入金額、受益人數、受益比例等)、定性評估(主要側重于價值觀方面的評估)、成本—收益評估(對被資助者的投入與其貢獻值的比較)和前后對比評估等幾種方法。[6]

綜合來看,既有的眾多研究成果仍存在以下兩點不足:其一,教育援助效果評估指標零散而缺乏系統性,各有偏重與不足,這直接導致有效評估模型的構建難以前進;其二,雖然學者們對各類評估方法作了較為充分的探討,但幾乎都僅僅局限于思辨式的泛泛而論,少有令人信服的實證研究成果出現,其主要原因之一是既往評估指標缺乏可操作性。本文在前人研究的基礎上,試圖初步構建切實可行的系統評估模型,進而以實證調查數據為支撐,力求彌補上述缺陷。

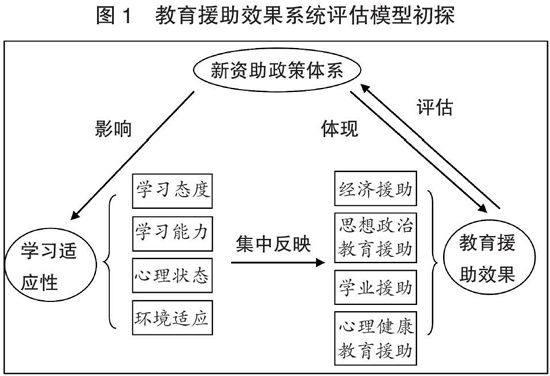

本文認為,教育援助是一項系統工程,它包括經濟援助、思想政治援助、學業援助和心理健康教育援助等方面。教育援助的最終目標正在于將它們整合起來,使貧困大學生能夠順利完成各項學習任務,塑造良好的人格和品格,實現高校人才培養規格的各項要求。長期以來,教育工作者們孜孜不倦的探索這項系統工程的科學合理的體系和機制,而國家新資助政策體系的建立則為我們對高校貧困生實施教育援助提供了清晰可行的路徑。不可否認,對高校貧困生的經濟資助是新資助政策體系實施的核心環節。但新資助政策體系卻又不僅僅著眼于經濟資助,它還關注貧困生的思想品格塑造、心理健康教育、學習狀況改善和環境協調適應等多方面的需求。基于這種考慮,我們認為一個合理有效的系統評估模型,不僅應保證較高的效度要求,即要與高校貧困生的發展狀況緊密相關,從而能切實反映出教育援助的最終效果;而且還必須具備相當的兼容性和全面性,即能夠囊括貧困生學習、生活、心理和品格等各方面的基本信息。

進而,我們在既有研究成果中找到了“學習適應性”這一概念,將其作為本文建立教育援助效果系統評估模型的基點。學習適應性是指“個體超越學習情境中的障礙的傾向”或“個體克服困難取得較好學習效果的傾向”,也即對學習的適應能力,包括學習態度、學習方法、心理因素、學習環境四個維度。[7]也有學者將其分為學習動機、學習能力、學習環境、教學模式和身心適應五個維度。[8]學習適應性既能表現出大學生的主體性特征,即有效利用環境資源滿足自身需要的自主性;又突出了主體與環境之間的互動性,即整合內外部信息和資源,調整身心狀態,促成自身的和諧發展。對大學生群體而言,學習適應性狀況是其學習、生活、心理和行為狀況的顯示器,因而可以作為國家資助政策體系對高校貧困生教育援助效果的集中反映。基于這種認識,本文以學習適應性為核心指標初步構建了教育援助效果的評估模型,它包括學習態度、學習能力、心理狀況和環境適應四個維度,如圖1所示。本模型的優點在于,一方面緊緊圍繞教育援助效果的核心部分進行評估模型構建,從而既保證了評估的效度,又免除了貪大求全、不切實際的弊端;另一方面,較之以往的評估指標可操作性程度更高。

二、研究假設

以學習適應性為核心指標考察新資助政策體系對高校貧困生的教育援助效果的做法,本次研究尚屬首例,研究者在期刊網上尚未檢索到相關研究成果。這一方面可歸因為系統評估模型遲遲難以建立,另一方面也由于現有的評估指標缺乏可操作性。所幸的是,學者們關于大學生學習適應性的研究起步較早并已取得了較為豐碩的成果,主要集中在大學生學習適應性的概念界定、測量工具探討、發展特點描述和主要影響因素這四個方面。[9]這些研究成果是本文提出研究假設和建立研究工具的重要起點。

根據楊改、葛明貴等人的研究結論,家庭環境尤其是家庭社會經濟地位的差異是大學生的學習適應性的重要影響因素。[10][11]王瑞榮則進一步指出,許多貧困生由于不能正確認識貧富問題,不能客觀、科學地評價自我價值,形成了錯誤的自我認識而造成失落、自卑、孤僻、封閉、冷漠、緊張、敏感多疑、敢為性低等一系列不良情緒,甚至發展為人格偏執和抑郁病癥。[12]此外,貧困生由于心理和性格等方面的原因,在對大學中人際關系的適應和自我調適方面都存在一定的障礙。李明睿的研究發現,貧困生在軀體化、強迫癥狀、人際關系敏感、敵對性、精神病性等方面得分較高。這些問題的存在直接影響到貧困生的拼搏進取精神、社會適應能力、良好道德品質的形成和個性心理品質的完善,也直接影響到他們在學校及崗位上能力的發揮。[13]李昕等人的研究則表明,不同的家庭經濟狀況對大學生人際關系有顯著影響,貧困家庭的學生表現出較強的社交回避傾向,這主要由于物質條件的匱乏而產生的自卑心理所致。[14]而王永杰等人的研究結論則明確指出,大學生的環境適應能力與家庭環境尤其是父母職業和家庭經濟狀況密切相關。[15]據此,我們有充分理由作出如下推斷,即高校貧困生相對于普通家庭學生而言,在學習動機、壓力感知、心理健康水平和環境適應能力等諸多方面存在一定的劣勢,并最終表現為其學習適應性相對較差的狀況。

從另一個側面來看,以上研究成果同樣也意味著,經濟保障在大學生學習適應性方面扮演著重要角色。由此而言,既然經濟資助是國家新資助政策體系對高校貧困生實施的教育援助的核心和關鍵環節,那么接受新資助政策體系的貧困生在減輕經濟壓力和負擔的同時,其學習適應性狀況應當有可預期的改善,這正是國家新資助政策體系建立和實施的初衷和歸宿。

根據以上探討,我們提出提出了本研究的基本假設:國家新資助政策體系的建立和實施會對高校貧困生產生積極的教育援助效果,即能夠改善其學習適應性狀況。進而論之,我們提出了如下兩條具體假設:

假設1:總體而言,家庭經濟困難學生(即貧困生)相對于普通家庭學生(主要以家庭經濟條件為區分標準)來說,在學習適應性狀況上存在一定劣勢。

假設2:在家庭經濟困難的學生中,接受了新資助政策體系幫助的學生相對于尚未接受的學生來說,其學習適應性狀況更好。

為證實假設,并同時探明新資助政策體系在改善高校貧困生學習適應性方面的具體作用機制,我們進而展開了實證調查。

三、研究方法與研究工具

(一)樣本構成

本研究采用問卷調查法,以隨機抽樣與整群抽樣相結合的方式獲取某綜合大學工科學院二、三、四年級在校本科生樣本共300人,發放問卷300份,回收有效問卷299份。所有問卷數據采用SPSS16.0統計軟件進行分析處理。樣本具體分布情況如表1所示。

(二)研究工具

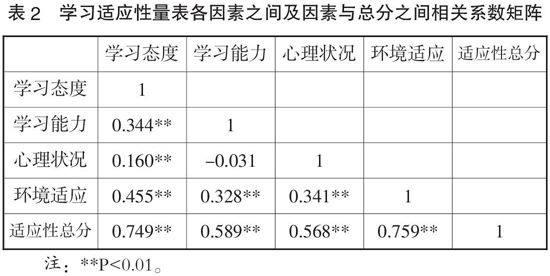

結合大學本科生教學實際情況,經充分討論后編制了調查問卷。本問卷共分為三個部分:第一部分是調查對象基本情況,包括性別、年級、家庭收入水平等;第二部分在吸收借鑒已有的研究成果的基礎上,根據本次研究的需要自行編制了大學生學習適應性量表;第三部分為調查對象受助情況和資助評價。其中學習適應性量表包括學習態度、學習能力、心理狀況和環境適應四個維度,每個維度設5個項目,共計20個項目。采用五點計分法,設有正向計分和反向計分,分值越高代表學習適應性越好。經過兩次問卷試測和修正,利用SPSS16.0進行量表信度和效度檢測,結果得到量表的克倫巴赫Cronbachsα系數為0.722,問卷各因素的α系數依次為0.517、0.753、0.762、0.537,四個因素共解釋了總方差的46.79%。量表各因素之間以及與量表總分之間的相關系數矩陣如表2所示。可見,量表內部一致性信度和結構效度較為理想。

四、研究發現

由表3可以看出,在所有未受資助的學生中,低收入家庭學生(即貧困生)的學習適應性得分明顯低于中、高收入家庭學生,這與假設1基本相符。同時,與未獲資助的貧困生相比,受助貧困生的學習適應性得分顯著高于前者,并明顯高于中、高收入家庭學生,則假設2亦得到證實。由此可以說,大學生的學習適應性狀況與其家庭經濟狀況密切相關,教育援助在改善高校貧困生學習適應性方面發揮了積極作用。

為了進一步確定影響未受資助學生中不同家庭收入水平學生學習適應性差異的具體因素,以及影響受助與未受助貧困生學習適應性差異的具體因素,我們對前者進行了方差分析,對后者進行了獨立樣本的t檢驗。結果表明,在未受資助的學生之中,導致貧困生學習適應性得分明顯低于中、高收入家庭學生的主要影響因素是心理狀況(F=9.578,p<0.01)和環境適應(F=10.507,p<0.01),這與學者們的既有研究成果不謀而合。表4則進一步表明,受助貧困生與未受資助的貧困生相比,前者的適應性總分顯著高于后者。這主要是由于新教育資助體系的實施提高了其在學習態度和環境適應兩方面的得分(均值差分別為2.442和1.754,p<0.01),這一點也能從表3中得到驗證。以上數據說明,新資助政策體系對高校貧困生的教育援助主要通過影響其學習態度和環境適應狀況兩方面來發揮作用。

五、研究結論

經過以上分析探討,本文得出以下結論:

1. 大學生的學習適應性與其家庭經濟狀況密切相關:不同家庭收入水平的大學生在學習適應性上也表現出明顯的差異,貧困生與中、高收入家庭的學生相比,其學習適應性表現出明顯劣勢,主要體現在心理狀況和環境適應兩個方面。

2. 新資助政策體系對高校貧困生實施的教育援助對其學習適應性產生了顯著影響,具體表現為,受助貧困生學習適應性得分明顯高于未獲資助的貧困生。這主要是由于教育資助大大提高了前者在學習態度和環境適應兩方面的得分。

3. 家庭經濟狀況對大學生學習適應性的影響仍然極為顯著。因此國家新資助政策體系對高校貧困生實施教育援助是消除家庭社會遺傳的影響、促進貧困生更好的融入大學學習和生活并獲得全面和諧發展的必然要求。本研究亦表明,新教育資助體系的建立和落實對高校貧困生學習適應性狀況的改善發揮了應有的作用。這說明在現階段對高校貧困生的教育援助已經取得了顯著成效。

參考文獻:

[1]于建霞.構建與完善我國貧困大學生資助體系研究[D].山東:山東師范大學碩士論文,2008.

[2]謝更興.我國高校貧困生資助體系研究[D].天津:天津大學碩士論文,2009.

[3][6]胡小坤.高等教育資助政策評估的系統研究[J].管理觀察,2009(25):79-80.

[4]姜旭萍等.高校學生資助體系政策效果評估研究[J].當代經濟,2009(7):114-115.

[5]凌峰等.基于目標的高校學生資助績效考核研究[J].遼寧行政學院學報,2010(12):105-107.

[7]李炳煌.大學生學習動機與學習適應關系研究[J].煤炭高等教育,2006(3):105-107.

[8]張宏如等.大學生學習適應性現狀研究[J].江蘇工業學院學報,2006(2):66-68.

[9]穆懷容等.大學生學習適應性研究綜述[J].遼寧行政學院學報,2005(6):128-129.

[10]楊改.大學生學習適應性的影響因素及提升策略[J].聊城大學學報(社會科學版),2010(2):209-210.

[11]葛明貴等.大學生學習適應性及其影響因素[J].安徽師范大學學報(人文社會科學版),2005(5):602-606.

[12]王瑞榮.高校貧困生心理健康教育探析[D].哈爾濱:哈爾濱工業大學碩士論文,2007.

[13]李明睿.提高貧困大學生社會適應能力途徑探析[J].人民論壇,2009(27).

[14]李昕等.不同家庭經濟狀況對大學生人際關系的影響[J].新鄉醫學院學報,2007(6):599-601.

[15]王永杰等.大學生環境適應狀況及其影響因素[J].中國校外教育(理論),2010(11):5-6.

(責任編輯 于小艷)