丹噶爾古城歷史遺跡說

任玉貴

一個人最難的是認識自己。

一個地域最難的是認識歷史文化。

丹噶爾歷史文化包括政治、經濟、軍事、文化、教育、民族、宗教、民俗民風,深如海,長如江,道不盡,寫不完。

筆者貢獻,在于發現了古城“鎮海協營千總府”、“西藏商務辦事機構”“歇家商賈大院”等,冠名“拱海門”、“迎春門”、“湟水上游第一樓”等,還為古城“何以明清稱謂”旁征博引,交代清楚。也為此出版湟源歷史上首書《丹城風韻》。

但是,目前宣傳和導游中,額外出枝,歧義橫生,這種現象非徒無益,反而影響惡劣。諸如:本來是茶馬互市,卻吹藤“茶馬商都”;仁記洋行,卻書寫:“仁記商行”;護羌校尉鄧訓,卻說成“表維明”;同治皇帝欽賜匾額,是同治十二年,卻在匾上“同治欽賜,沒有年號”;丹噶爾廳屬本來設主簿,訓導、典吏,卻將清政府中央部門兵部、禮部、刑部、戶部、吏部設在廳屬等,如此等類,舉不勝舉,故弄玄虛,荒誕不經,令人啞然失笑。

那么丹噶爾古城原來怎樣詮釋?筆者指點迷津。

明清老街遺址談

供奉炎帝·火祖閣

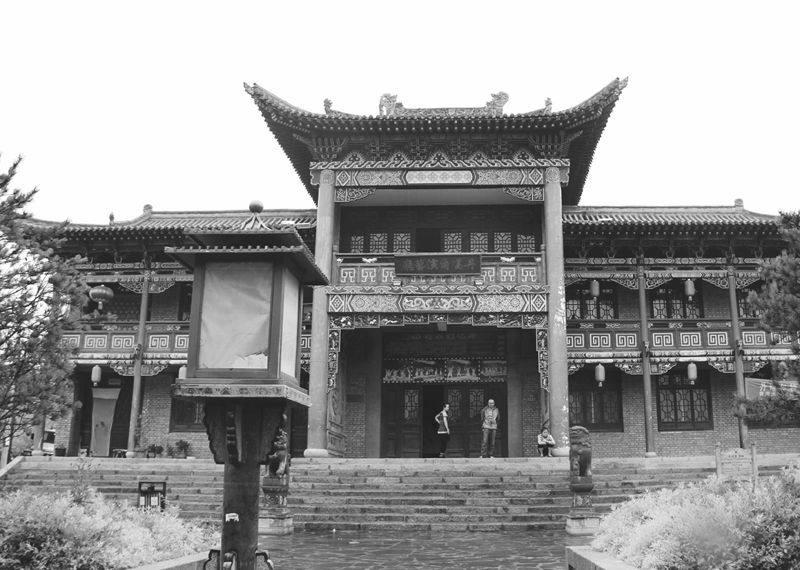

東大街與古城迎春門相望的這座二層樓,即火祖閣,是湟水上游第一樓,丹噶爾城標志性的建筑物,呈正方形體,下為九間,底層中為行道,兩側小房,綠漆欄桿,棟梁彩繪。頂層樓閣;周圍大紅柱十二根。屋頂周延,翼然欲飛。壁畫絢麗,門窗秀雅,是湟源標志性的建筑,編者擬名“湟水上游第一樓。”

火祖閣于清乾隆年間始建,旋修旋停,道光年間竣工。同治及光緒二十一年,兵禍中被焚。光緒三十年(公元1904年)籌集重修。民國二十年(公元1931年)縣政府懸掛木匾,上書“明恥教戰”四字。遂改名為“明恥樓”。

新中國成立后,沿用火祖閣原名,1982年,縣人民政府列為縣級文物保護單位。撥款重修,全部油漆彩畫。其上人物如生,花卉鳥獸逼真。整個建筑,秀雅古樸,雄偉壯觀。

火祖閣供奉炎帝,是上古創世英雄神農氏,先生們、女士們來到這里崇敬、信仰,也是理所當然,因為我們是炎黃子孫。

百年作坊·湟源陳醋

湟源陳醋,又名黑醋,從清乾隆年間開始釀造,距今已有二百多年。歷史悠久,頗負盛名,尤為青藏高原各族人民所喜愛。改革開放以來聞名陳醋的世家張吉友,集眾家之長,在制作技術、產品質量、工藝考究等方面采用新的工藝技術,科學配方,參中草藥達一百多種,整個制作過程分曲、發酵、淋制、熬制、曝曬、包裝等,工藝精湛,更為別致獨特。湟源陳醋其顯眼特色是色濃、氣香、味佳、酸味柔和,醇味綿長,濃度適中,無懸浮物,無霉花膜。長期食用,不僅能增強食欲,尚有降低血壓,活血消腫,化淤除疾,嫩膚之功效;還有暑夏不霉,冬不結冰,宜于存放,因而達到原國家輕工業部、衛生部頒發的衛生食品標準,多次評為青海乃至中國名優產品,暢銷省內外、國內外,譽滿神州。可有“湟水河里的水甜,吉友釀造的醋香”。

西藏商務·郭巴院

據史所述:約在民國10年(公元1921年)前后,西藏噶廈政府在湟源丹噶爾古城南城壕購置房產,供藏商居住,稱“郭巴院”,亦叫“公館院”。這是西藏首次在湟源設立的商務辦事處。為后來湟源藏客經營西藏起到了推動、聯絡、紐帶的積極作用。

據《丹噶爾廳志》記載:“藏貨,每年由西藏商上差噶爾俸(商上差即西藏“商上堪布”,是西藏地方管理財政商務機關。噶爾俸,為西藏的經商頭目)運至湟源,共約千余包。以氆氌、藏香、藏經為主,其余為棗、杏、花茜、紅花及各種藥材。每包價以五十兩計,共銀五萬兩。從這里銷售于湟源、西寧、大庫倫、北京等地。

紫氣東來·迎春門

丹噶爾古城設東西兩門,有“西望瑤池日拱海,東來紫氣稱春”,朝東的稱迎春門,蘊含紫氣東來,皇恩浩蕩的意思,象征生機蓬勃、蒸蒸日上,人氣兩旺、財氣兩盛的意思。

古羌神韻·演藝廳

上古時西部牧羊人,又稱羌人,就繁衍生息在這塊土地上,成為今湟源古老世居先民。

據史記載:這里是羌人原始部落的政治、經濟、文化活動的中心,給后人留下了豐富翔實的遺風遺存。現在演藝廳演出的祭祀、婚俗、狩獲等精彩片斷,仿佛讓您走進了神奇的古羌部落,享受古羌神韻的樂舞,展現古羌神秘的魅力。

裘皮專營·西寧商

西寧市大商號泰源涌、德興旺、世誠和、自立德、德盛奎、恒慶棧、豐泰興、慶盛西、天泰興、濟元長、永盛恒、德合祥、信義和、德興合等也先后來古城設莊開鋪,每年進出的牛羊皮萬余張,羔皮十余萬張,野馬皮五千余張,其他各種野牲皮四五千張左右,皮張除本地用于加工外,大部分遠銷西寧、湖北、陜西、蘭州、甘涼等地。

鎮海協商·將軍府

清雍正三年(公元1725年)鎮海協營移駐丹噶爾,先后駐參將7員,馬戰兵250名,步戰兵125名,守兵125名,共500名。乾隆四十七年(公元1782年)改鎮海營參將為游擊。道光三年(公元1823年)為防止環湖蒙藏沖突,陜甘總督長齡具奏改游擊為副將,制河州、臨洮等地駐軍,當時成為青海最高的軍事機構單位,擁兵3千多名。先后有副將14名,副總兵17名,兵員幾經增添、裁汰、移駐,至同治十二年(公元1873年)有馬、步、守兵264名。民國3年(公元1914年)裁撤。鎮海協營駐兵古城,橫戈立馬,兵爭不亂,化干戈為玉帛,為維護社會治安、發展商貿,發揮了護城保商的重要作用。

詩壇文星·昌耀紀念館

國內外享有詩壇文星的“昌耀”,曾于上世紀60年代在湟源日月藏族鄉下若藥村生活多年,并與該村楊家女相戀成婚,生兒育女。

館內珍藏昌耀手抄詩歌、生活用具、出版詩作及其為紀念昌耀專門制作的半身雕像,還有國內外著名詩人書評及來往信函等,對了解昌耀彌足珍貴。

縣立高等·小學堂

民國7年(公元1918年)縣長陳澤藩呈請北洋政府財政部批準將副將衙署舊址新建學校,6月破土動工,9年9月落成。修建教室21間,圖書室5間,教員室14間,寄宿生宿舍27間。學校、勸學所和文廟(孔子廟)統一規劃修建,聯成一體,社會各界獻料捐資,費白銀一萬三千兩。建筑結構,頗為藝術。校舍設計,布局得宜。自南而北,漸次升高,曲徑回廊,花圃精舍,透空結構,自然成趣,成為西北冠壓群芳的著名小學堂。

民國首建·孔子廟

湟源孔子廟又稱“文廟”,始建于民國7年(公元1918年),是民國期間青海首建也是唯一的孔廟,縣長陳澤藩呈請批準選在清代鎮海營副將衙署舊址上,6月破土動工,次年9月落成,學校、孔廟聯成一體,自南向北漸次升高,布局得宜,設計精巧,費銀1.3萬多兩。民國16年(公元1927年)甘肅省教育廳長馬鶴天來此視察,連聲稱贊“建筑陳設,亦甚精美,恐為甘省各縣第一”。

湟源孔子廟遐邇聞名,規模雄大,歲時奉祀,經年不絕。真是“大成高殿迎朝陽,彩檐飛檀甍輝煌。歲時祭祀鳴琴鼓,德音正風傳四方”;又是“丹城陳公興教育,建成孔廟連學堂,孜孜不息施教化,育得英才滿河湟”;更是“孔廟蘊涵極深遠,神州隨處皆可見。丹城文廟民國建,規模雄宏冠青甘”。

據《西寧府新志》、《西寧府續志》記載:青海明、清時期先后創建孔廟五所,即明宣德三年(公元1428年)建成的西寧文廟;明成化十四年(公元1478年)建成的樂都文廟,清代乾隆二十七年(公元1762年)建成的大通縣文廟;清乾隆五十七年(公元1792年)建成的循化文廟;清嘉慶元年(公元1796年)建成的貴德文廟等,至今有的蕩然無存,有的名存廟亡。而湟源孔廟在當時甚至于今也是青海全省保存最完整、復修最精美的唯一一座孔子文廟。

青海首富·德興誠商號

德興誠商號之首富是李耀庭。字獻臣,漢族,青海省湟源縣李大村人。生于清同治七年(公元1868年)。家世務農,生活貧困。光緒十四年(公元1888年)父母先后去世,即棄農經商,以刁浪子(懂得蒙藏語言,與蒙藏牧民做小買賣的人)為業,后經人介紹,先到乾泰永商號當伙計,后又到米舍力哇(川商)家當伙計,勤奮自學,精敏能干,逐漸得到米的賞識。遂給以本錢,允許前往牧區經營,不數年,脫離米家,自起爐灶,至光緒二十一年(公元1895年)成為丹噶爾富商。

光緒后期,李躋身于丹噶爾“歇家”行列(“歇家”是領有官照,專門為接待蒙藏牧民,存放其商品,代理買賣貨物,圈養牧民的運輸牲畜,約定畜產品價格的中間商)。當時丹噶爾為西北皮毛集散地,幾乎獨攬牧區生意,不僅內地商賈云集,英、美、俄、德、土等外商亦來設立洋行。李以人熟、地熟、行情熟、精通蒙藏語言,與牧區部落有交情,以及蒙藏牧民、洋行離開歇家不能成交的有利條件,包攬生意,從中漁利,驟然腰纏萬貫,遂在當地商界立于舉足輕重之地。

民國2年(公元1913年)前后,李以六萬元銀幣為資本,在西寧市設德恒盛商號,又以十余萬元銀幣的資本,在湟源設立德興誠商號,由其長子李增芳負責,專營皮毛生意,次子李增蘭在天津坐莊,專營皮毛等畜產品出口生意,其商務活動遠到西藏與京、津,生意興隆,財源茂盛,人稱“李百萬”,遠近聞名。

清代撫邊·丹噶爾廳署

清道光九年(公元1829年)清政府決定設丹噶爾廳署,丹噶爾廳署是清代在邊疆地區設立的縣級政權機構,其撫邊同知為最高行政長官,為從六品銜。首任同知是進士、王部主事胡秉虔。

廳署設立前身是守備署,首任主簿為顧宗預。民國二年(公元1913年)改縣署,官為知事,首任知事康敷镕,民國十八年(公元1929年)改縣府,官為縣長,首任縣長朱炳。

丹噶爾廳署下設縣丞、主簿、典吏和訓導,改縣署后,設總務科、勸學所、督察所。縣署改縣政府下設總務科、教育局、公安局,并陸續增設財政、建設局等。

東科屬寺·金佛寺

東科寺從西藏遷來,由四世東科爾多居嘉措創建,清雍正元年(公元1723年)因羅卜藏丹津事件被毀,其遺地在今古城東土人稱舊寺臺,清乾隆元年(公元1736年)由五世東科爾索南嘉措修建在今古城南的日月鄉寺灘。東科爾曾封號青藏汗王顧實汗為“國師汗王”,清代為駐京八大呼圖克圖之一,其中九世圖丹吉美曾陪讀道光、咸豐、同治、光緒四代皇帝委以“西北宗教領袖”銜享有很高的聲譽。

東科寺屬寺除甘肅的天堂寺,內蒙古郭密寺和北京雍和宮措布登尕里瓦外,丹城就有屬寺金佛寺,亦稱“承惠寺”,位于古城西北廟巷子北,寺建于清乾隆四十八年(公元1783年),至今已有229年的歷史,作為東科寺僧眾來丹城誦經之所,曾經接待過四世班禪和十三世達賴喇嘛而名噪河湟。

十大洋行·交貿處

光緒二十六年(公元1900年)后,國際市場上羊毛、皮張緊缺,英、美外商和京津商人為攫取皮毛生意,先后有英商新泰興、仁吉,美商平和、怡和、居里、天長仁、瑞記等“洋行”來湟源駐莊,經營畜產品。

民國7年(公元1918年)第一次世界大戰結束,西方資本主義國家工業迅速恢復,國際市場上羊毛需求量急劇增加,湟源皮毛集散量隨之大大上升,原因是戰局影響而停業的洋商,又來湟源重振生意。除原有7家天津洋商外又新增加英商仁記、俄商美最斯、土商瓦利、華北4家,揭開了古城引進國外資本的先河。

保存完整·城隍廟

城隍廟始建于清乾隆年間,嘉慶七年(公元1802年)落成。在古城西門內北,山門三間,門前后砌臺階,左右石獅旗墩圍桿刁斗。山門對面有青磚照壁,刻有花紋圖案。門內建有“一品當朝”的鐘鼓樓閣,門樓戲臺。大院正殿廊房俱備,院心牌坊矗立,后有正殿三間,塑城隍神像,殿后通過屏門,系一花園,北有寢宮三間,寢宮內有宮燈字畫,床帳流蘇,繡金被褥,鴛鴦枕頭及畬洗梳妝、用餐器皿,均甚精美。并有木刻小城隍像一尊,高約三尺,金面疏髯,眉目秀雅。每逢清明節用轎抬出巡訪城區。左右為書房,西出小門,小院內為伙房倉庫,規劃井然。

院內置有巨型鐵香爐,鑄工奇古,銘文清晰。北豎高五丈多鐵桿,風鈴叮咚,發人幽思。殿庭門窗鏤刻,金碧輝煌。廊房內繪有勸善圖,金線膏縫,涂朱施綠。全廟建筑屬傳統式飛檐大屋頂,繪畫雕刻,尤顯瑰麗。

曾于宣統三年、民國15年大規模改建。

羊毛牙行·西門口

羊毛牙行在丹噶爾城西門口,牙行是行業組織,業主戶有雷生霖、史生蘭、張厚則、楊含英、王國榮、王遷善、范金斗、李秉文、趙廷璽等13家。該牙行業在清末民初是一個十分活躍的第一大牙行業。因為當時古城在青海地區是羊毛集散的重鎮,美、俄、英、土等外國洋行在湟設莊收購皮毛的就有十數家,還有京、津、山、陜等地商客及本地坐商數十家,每年七八月至翌年二三月為羊毛收購旺季,集數羊毛少則六七十萬斤,多則四五百萬斤。這些羊毛除少量用于本地生活需用及加工外,大宗成批交易的羊毛都須經由羊毛牙行居間介紹,尋求買主,評定等級,商議價格,成交后由牙行過秤結算,清結賬款。該行業組織形式健全,頗得買賣雙方的信任,全行設有固定辦理業務的地點,推選總負責一人,司秤、劃碼、記賬、結算等若干人,羊毛成交過秤中買賣雙方及牙行三方劃碼記賬,經核對無誤后,由牙行負責結算,按照收付貨款,收取傭金收入,分次預分給部分個人所得,年終結算后扣除各種稅費及行內公用經費外,余額部分按各經紀人應得份額進行分配。

祭祀西海·拱海門

中華民族歷來有三大祭祀即祭黃陵、祭孔子、祭西海,祭海是祭今青海湖,稱重大國事祭祀活動。相傳上古時青海湖泉眼冒水、淹沒河湟,西海海神西王母法力無窮,連拔一座大山,將泉眼壓住,淹溢的湖水被西王母營造成美麗神奇的今青海湖,所以歷代祭海,祭祀西海海神西王母,地處青海湖東的拱海門就有額手稱慶、頂禮膜拜西王母的意思。