理想國——走進馬奇的世界

劉軍元

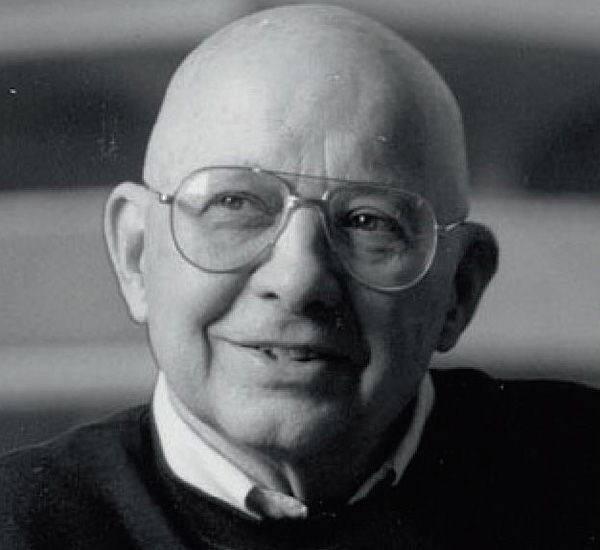

《馬奇論管理——真理、美、正義和學問》注定不是一本暢銷書,但作為“大師中的大師”詹姆斯·馬奇唯一一本中文作品選集,對于當下中國的管理學者和實踐者,定會帶來啟發。

馬奇出生于1916年,1953年獲得耶魯大學博士學位,1964年擔任加州大學社會科學院的首任院長,1970年成為斯坦福大學的管理學教授,同時也擔任政治學、社會學、教育學教授,是名副其實的多學科跨界大師。作為組織學中卡內基-梅隆學派創始人之一,馬奇被公認為是過去50年來,在組織決策研究領域中最有貢獻的學者,在組織、決策和領導力等領域都頗有建樹。他的代表作除了《決策是如何產生的》之外,還有與西蒙合著的《組織》,與賽爾特合著的《公司行為理論》。

如同周雪光教授所講,“馬奇的魅力不僅來自于淵博的學識,更是來自他那犀利獨到的學術視角、特立獨行的學術風格、泉涌般的創造性思維和幽默機智的談吐。”無論日常生活、企業興衰,還是總統決策以及林林總總的社會經濟政治現象,馬奇都有著深刻而獨到的洞見,令人耳目一新,回味無窮。

本書選入的諸篇文章,多是學術大師馬奇偶爾涉獵公共領域,特別是管理領域的普及類演講或寫作,展現了馬奇作為思想家、理論家、學者、詩人多方面的大家風采。在這里,讀者看到的是一個知識淵博、興趣廣泛、才情橫溢的馬奇的世界。

“唯美”的學術馬奇

作為學者,馬奇奉行唯美的治學態度,注重學術思想的原創性,而不以經世致用為目的。馬奇認為,一個想法是否優美,可能比它是否有用更重要。“我在乎的是,想法是否優雅迷人,是否讓人眼前一亮——美麗事物的共通之處。學問應該始終具有美學元素,因為學者除了有義務追求真理、正義之外,還有義務追求美”。

這和現代社會科學和行為科學所一貫秉承的工具理性“金科玉律”恰恰相反。馬奇進一步闡述,人的薪給不是基于預期結果,而是為了履行責任、實現自我感。這種方式強調自我概念、身份和正當行為,而不是預期、激勵和欲望。

馬奇常常置汗牛充棟的研究文獻于不顧,而獨辟蹊徑,從文學作品中來解讀領導力。例如解讀《堂·吉訶德》,當有人讓堂·吉訶德解釋自己的行為時,他不是用預期結果辯護,而是說“我知道我是誰”。堂·吉訶德聽從自我的命令而不是環境的命令,展示身份理智而不是現實理智,遵循適當邏輯而不是結果邏輯,追求自尊自重而不是自私自利。

“游俠騎士之所以讓自己瘋狂,既不是為了別人的嘉獎,也不是為了別人的感謝。游俠騎士的愚蠢行為不需要辯護。”馬奇提示讀者,堂·吉訶德不是完人,他經常好心辦壞事,本來想幫助別人,結果卻害了別人。文學作品這樣展現人類動機的復雜性,有助于領導者認識到:現代的理性選擇理論和激勵動機理論并不完美。

馬奇最出名的地方也許在于對組織和管理理論的開創性貢獻。他和西蒙、希爾特一起,在新古典主義企業理論之外,發展出了一個整合了社會學、心理學和經濟學的企業理論,“有限理性”的概念為分析解讀各類組織現象提供了一個嶄新的視角。與此同時,他還大膽跨界,創造出許多隱喻,展現出詩人一般的敏感性,像組織選擇的“垃圾桶理論”、“愚蠢術”、顧問的“疾病攜帶者”角色以及“熱爐”效應等。

在學術領域,引用馬奇的文章成了一種時尚禮儀,如芝加哥大學約翰·帕杰特教授所言:“詹姆斯·馬奇之于組織理論,就像邁爾斯·戴維斯之于爵士樂影響力遍布社會科學各個領域,范圍之廣,同儕望塵莫及。”

“理想國”的人文馬奇

在書中,馬奇提到一個我們似曾相識的現實:“近年來,人們一提到商學院就聯想到市場,商學院的使命被描述成開展教育項目(或公關活動)以滿足顧客和贊助商學院的富人的愿望”。這讓人想到了近期國內某些商學院爆出的“小三門”、“房卡門”,歷史不會重復,但總是不斷押韻。

作為“大師中的大師”,馬奇的思考價值與貢獻顯然超出了世俗意義。有些觀點盡管顯得有些不合時宜,但是確實一針見血,令人振聾發聵,從而去思考以“不那么結果主義”來重新審視本身。

馬奇說,結果主義的盛行其實違背了教育精神的基本屬性。作為學者,我們首先應該是人,同樣要追尋人的自身屬性,“我知道我們是誰”。

馬奇認為,“大學只是偶然的市場,本質上更應該是神殿。在大學里,知識和學問之所以受到尊重,主要不是因為他們能夠造福個人和社會,而是因為他們象征、承載并傳遞有關人性的見解。高等教育是遠見卓識,不是精打細算。是承諾,不是選擇;學生不是顧客,是侍僧;教學不是工作,是圣事;研究不是投資,是見證。”

日常生活的平凡現實很難對付,讓事情變得更加復雜的是,我們還經常有一種堂·吉訶德式的情操。我們可以把馬奇的這種思想稱為“理想國”,但其和柏拉圖的理想國似乎仍有不同。如同在評價堂·吉訶德,馬奇最為欣賞的是主人公的“明知不可而為”的騎士精神,這里面更多的是勇于實踐。

馬奇說過:“我敬佩實務界的所有人,即使是無賴。現代組織生活中的問題(自尊、自主、控制、協調、秩序、自由、想象、紀律和有效性)都不是小問題,任何工作并致力于解決這些問題的人,都值得我去尊敬,即便他們處理得并不完美。我認為,實務界的管理者有時思考得不夠深,他們本來可以做得更好的”。

在斯坦福任教時,馬奇教授總喜歡用這么一句話作為每門課的開場白:“我現在不是,過去也一直不是,有用的”。其言也善,激勵學生們放下包袱,去尋找管理的真諦,去體味其中的真善美。

“我只是一個學者,我做一個學者該做的事情。我寫文章,與其是說為了表達我的思想,不如說是為了理解我的思想。我的樂趣來自于把玩想法而非兜售想法。”馬奇如是說,渾然老天真。

(作者系組織及人本管理專家,資深職業培訓師,獨立書評人)

經典擷英——漫步馬奇的世界

關于實用對策如果一個管理者聘請一個學者做顧問,尋求實用建議,而學者顧問給了,那么管理者就應該炒掉學者顧問。學者顧問唯一能做的,就是發表一些看法,給些“邊際幫助”。管理者將學者的看法與自己對問題背景的了解結合在一起,也許能夠找到更好的對策。是學術知識和經驗知識的相互結合而不是相互替代帶來改善。

關于學術和經驗學術知識和經驗都是必要的,但兩者是不同的。學者們試圖弄清,發生了什么事?正在發生什么事?可能會發生什么事?背后的機制是什么?學術知識描述的是塑造管理歷史的基本機制。學術知識不能用來解決具體環境下的具體問題,除非生搬硬套。但是,在新的或者不斷變化的環境下,當管理者面臨意外問題或者未知問題的時候,學術知識的作用就凸顯出來。學術知識提供的是問題的思考框架,而不是解決對策。

關于“熱爐效應”熱爐效應是學習的基本問題。你碰巧或者主動嘗試某件事情并且陷入麻煩,那么下次你就不大可能重復類似的事情。學習就有這種功能,但這意味著你在某個領域做得越差你就越不了解這個領域。這就意味著出現“勝任力”陷阱,指學習鼓勵人們堅持使用,并且繼續精煉他們已經運用得游刃有余的技能,而不是花費時間學習新技能。所以,熱爐效應可以通過以下做法加以限制:要放慢學習進程,以增加結果不好的可選方案的樣本量。

關于學問和知識產權實際上,沒有什么所謂“我”的想法。學問和知識產權的概念是難以相容的。一旦你發表某樣東西,這樣東西就不再是你獨有的。別人的解釋也同樣合法,如果別人能夠為之辯護的話,就像你一樣。最好的情況是,別人的解釋比你頭腦中的解釋更加有趣。模糊的語言如果能夠激發讀者的聯想,那不失為一種創造力源泉。

關于學習和組織改善強迫解釋歷史,過度強調從經驗中學習是危險的。經驗有可能是蹩腳的老師,這不僅是因為人類認知能力有限而歷史太過復雜,而且是因為適應過程容易出現系統性錯誤;在組織里,學習作為智慧工具是否有用?這一點需要證明,而不是假定。學習之類的適應過程不一定會達到或維持總體最大化。所以,學習過程不一定帶來組織改善,從長遠看,低速度、低精度的適應要好于高速度、高精度的適應(學習)。

關于領導力因為一些神話故事,因為想當然,人們強行用“領導力”解釋歷史。過分強調領導力更像是業余人士而非專業人士的做法,有關領導力的思想更多只是說教布道,老生常談。與此同時,領導力這門學問要想產生一些好的想法,就必須在自身周圍構筑一道防火墻,抵抗直接有用性的誘惑。好的領導要求結合對平淡人生的熱忱和對平凡責任的承諾:領導既是藝術又是技術,既是美又是真理,既欣賞復雜性又欣賞簡單性,既追求矛盾又追求統一,既實現優雅又實現控制。

關于異端的狂野偉大的天才往往真是異端,而異端則很少是偉大的天才。社會不能支持毫無節制的愚蠢,沒有很強的常規思考能力,領導者注定會失敗。效能幻想可以鼓勵異端,但是制造神話是件有風險的事情:神話往往會在現實中破滅,而后迅速變成憤世嫉俗。一個真正的兩難問題:社會需要富有遠見的人,不需要妄想狂。但是如果沒有后者,也就沒有前者。