航測數字化地圖編繪技術研究

黃玉英 宋華明 張青梅

摘 要:本文筆者基于多年從事航測制圖編輯的相關工作經驗,以航測制圖及生產中的相關問題為研究對象,論文首先分析了航測數據的產品模式,進而相信闡述了航測數字成圖的相關流程,進而探討了航測數字成圖相關問題,全文是筆者長期工作實踐基礎上的理論升華,相信對從事相關工作的同行有著重要的參考價值和借鑒意義。

關鍵詞:航測制圖問題流程

中圖分類號:P28 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2012)07(b)-0037-02

1 產品模式

根據目前基礎地理空間數據生產技術發展和用戶的需要,基礎地理空間數據產品主要包括以下四種基本模式:數字線劃圖(DLG)、數字正射影像圖(DOM)、數字柵格地圖(DRG)、數字高程模型(DEM),簡稱為“4D”。這些產品可根據需要以數字和模擬二種形式提供。根據用戶的需要可形成復合產品,如數字線劃圖與數字正射影像圖疊加可形成數字影像地形圖。

(1)數字線劃圖,簡稱為DLG(Digital Line Graphic)是地形圖上基礎要素信息的矢量格式數據集,其中保存著要素的空間關系和相關的屬性信息。

數字線劃圖可滿足各種空間分析要求,與其他信息疊加,可進行空間分析和決策。

(2)數字正射影像圖,簡稱為DOM(Digital Orthophoto Map)。

是利用數字高程模型對掃描處理后的數字化的航空像片或遙感影像,逐像元進行輻射糾正、微分糾正和鑲嵌,按標準分幅的地形圖范圍進行裁切生成的影像數據,帶有公里格網和內、外圖廓整飾和注記的影像平面圖,具有地圖的幾何精度和影像特征。

(3)數字高程模型,簡稱為DEM(Digital Elevation Model)。

是在高斯投影平面上規則或不規則格網點的平面坐標(X,Y)及其高程(Z)的數據集。為控制地表形態,可配套提供離散高程點數據。

(4)數字柵格地圖,簡稱為DRG( Digital Raster Graphic)。

是以柵格數據格式存儲和表示的地圖圖形數據文件。

2基本特征

2.1 數據格式

基礎地理空間數據的數據格式主要分為矢量和柵格二種,數字線劃圖為矢量數據集,每一地理要素分別采用點、線、面描述其幾何特征,并賦予屬性,同時按要素分類分為若干數據層,提供地理信息系統做空間檢索、空間分析使用。數字正射影像圖、數字高程模型和數字柵格地圖為柵格數據集,數據結構就是像元陣列,每個像元由行列號確定它的位置,且具有表達實體屬性的類型或值的編碼。

矢量數據能全面地描述地表目標,可隨機的進行數據選取和顯示,與其它信息疊加,可進行空間分析、決策。具有嚴密的數據結構,數據量小,可完整地描述數據的拓撲關系,便于深層次分析,輸出質量好,數據精度高,但其數據結構復雜、技術要求高。柵格數據具有數據結構簡單,空間數據的疊加簡便,易于進行空間分析,相對來說圖形數據量大,數據和信息量受像元大小的限制。

2.2 基本內容

考慮到基礎地理空間數據采集時間和產品的提供周期,基礎地理矢量數據可分為三個層次:第一層次分為核心地形要素;第二層次為在核心地形要素的基礎上,根據各地不同的需要,選取更多的其它要素(可選要素);第三層次為全部地形圖要素(全要素)。

矢量數據的基本內容:大地控制測量數據(包括平面控制點、高程控制點、天文點、重力點)、水系及附屬設施、建筑物及附屬設施、交通運輸與管線設施、境界、地表覆蓋、地貌。

柵格數據:DEM格網數據,格網間距5m或12.5m;DOM影像數據,地面分辨率為1m;DRG圖形數據,分辨率不低于250dpi。

文本數據:地名數據,含地名位置、類型、行政區劃、經濟信息等;元數據,說明數據內容、質量、狀況和其他有關特征的背景信息,是數據自身的描述信息。

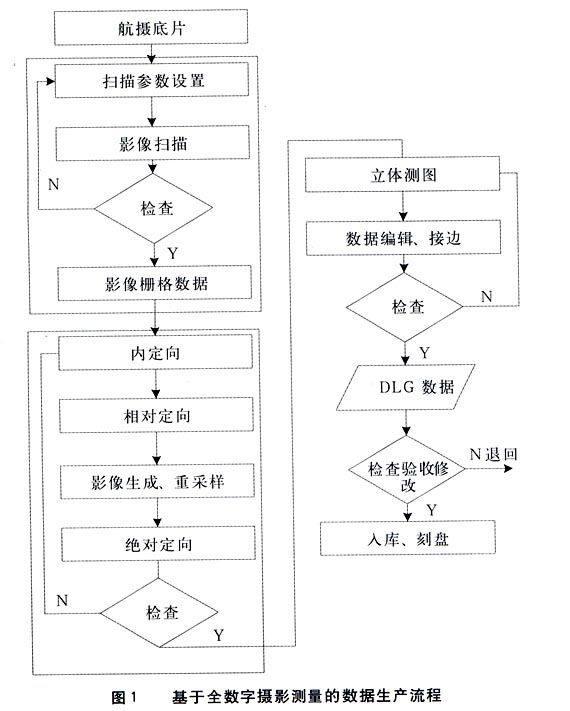

3航測數字成圖相關流程研究

基于航測的空間數據生產流程如圖1所示。

3.1 資料準備

航攝資料如航攝底片、控制點資料、相關的地形圖、航攝機鑒定表、航攝驗收報告等應收集齊全;對影像質量、飛行質量和控制點質量應進行分析,檢查航攝儀參數是否完整等。

3.2 影像掃描

根據航攝底片的具體情況,設置與調整掃描參數,使反差適中、色調飽滿、框標清晰,灰度直方圖基本呈正態分布,掃描范圍應在保證影像完整(包括框標影像)的前提下盡可能地小,以減少數據量。影像掃描分辨率根據下面公式確定。

影像掃描分辨率R=地面分辨率/航攝比例尺分母。

3.3 定向建模

自動搜尋框標點,放大切準框標點進行內定向,對定向可由計算機自動完成,人機交互完成絕對定向如不符合要求,需重新定向,直至符合限差要求。

檢查定向精度,需滿足要求,完成定向后需檢查坐標殘差。

3.4 數據采集

(1)立測判讀采集,需嚴格切準目標點,要求按中心點、中心線采集的要素,其位置必須準確,點狀要素準確采集其定位點,線狀要素上點的密度以幾何形狀不失真為原則,密度應隨著曲率的增大而增加。每個像對的數據必須接邊,自動生成的匹配點、等視差曲線或大格網點、內插的小格網點均需漫游檢查,保證其準確性,為提高DEM精度,需人工加測地形特征點、線和水域等邊界線。

(2)采集的數據應分層,進行圖形和屬性編輯,矢量數據線條要光滑,關系合理,拓撲關系正確,屬性項、屬性值正確;利用DEM數據,采用微分糾正法對影像重采樣獲得DOM數據。

(3)DEM和DOM數據需進行單模型數據拼接,檢查拼接處接邊差是否符合要求;同樣矢量數據接邊應符合要求,各屬性值要一致,任何不符合要求的數據均需重新采集,修改正確的數據按圖幅裁切,生成最終的以幅為單位的數據,提供檢查和驗收。

3.5 元數據制作

可由相應的專業軟件進行計算輸入各屬性項中,無法自動輸入的內容由人工輸入。

4航測數字化成圖相關問題分析

4.1 數據采集應注意的問題

(1)嚴格按照所建立的地形圖要素分類與代碼采集。

采集作業和檢查時,不應只重視地物、地形描繪的錯漏,還要重視層碼選擇的正確性。層碼的選擇決定了所描繪地物地貌的屬性,層碼選擇錯誤將導致數據的屬性錯誤,層碼錯誤也是原則性錯誤。

(2)地物采集原則。

地物采集時應分清主次,注意側重,遵循先高級后低級、先主后次的原則,保證主要目標的完整性,避免只追求地圖成圖效果和采集速度而忽視地圖目標完整性的問題。

①先主后次的原則。

在采集線性地物時,應先采集線性地物正線,保證正線的完整,后采集站線。在采集高壓線時,應先采集貫通線路,再采集通向居民區的支線。

②先高級后低級的原則。

在采集河流時,應先采集主河流,保證其完整,再采集支河流。將其采集成一個多邊形,或者是在采集主河流的時候拐到支河流上去了,雖然地圖表達效果一樣,但在地理意義上將兩條彼此獨立的河流在概念的表達上混淆了。

在采集高壓線時,應先采集35kV高壓線路,保證其完整,再采集10kV高壓線路,而不能在采集35kV高壓線路時直接拐到10kV線路上去。

(3)地物采集方法。

①地物共點時,次要地物點服從主要地物點,采集次要地物時可采用捕捉主要地物點的方法采集。如房屋與圍墻共點,先采集房屋,在采集與房屋共點的圍墻時,可先捕捉房屋點再采集。

②地物共線時,線方位重合一致。比如常見的路邊緣與坎邊線重合等情況,由于采集誤差的存在,采集時地物間不一定能共線,可采用捕捉的方法來采集或用線拷貝的方法來復制,保證共線。但由于有的采集軟件功能有限,也可以重復采集,待編輯時處理。

③面狀地物應閉合。

比如房屋、地類界等。房屋一般采集時對于不同層數的房屋是分開采集的,采集時房屋應采用閉合功能,構成面狀,相關聯的建筑物采集時設置捕捉狀態,避免點位偏移,對重疊邊重復采集以使房屋閉合,也構成面狀。

4.2 圖形編輯及檢查時應注意的問題

(1)保證高程精度。

以往的線性地物用圖僅僅把數字地圖作為一個數字文件使用,對高程要求不嚴格,因此也養成了許多不好的作業習慣,比如把帶高程的符號或線隨意進行拷貝,圖面上雖然檢查不出問題,但實際其高程值是錯誤的。因此應養成良好的作業習慣,保證地理要素的高程都是其真實高程。

(2)重視屬性精度和邏輯一致性檢查。

要保證各采集要素和編輯注記層使用的正確性,不要錯層、多層或漏層。要注意檢查各層是否有重復的要素;檢查有向點、有向線的方向是否正確;檢查面狀要素是否封閉,閉合關系是否正確;檢查要素的結點匹配關系是否正確;不同層的公共邊是否嚴格重合等。在最后出圖時,應使用遮掩,避免使用交斷,以免破壞各元素的完整性及屬性關系。以上這些都是目前線性地物用圖生產中的薄弱環節。

參考文獻

[1] 陳尊充,陳炳桐.關于大比例尺航測成圖的體會[J].城市勘測,2002(3):25-27,30.

[2] 黃達藩;汕頭市區大比例尺航測成圖工程的組織實施與質量管理[J].城市勘測,2000(1):40-42.