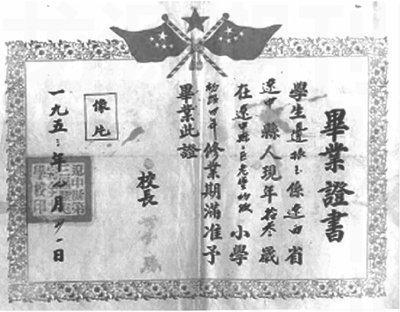

伴我走過了55個春秋的小學畢業證書

邊振玉

一張褪了顏色的初小畢業證書,隨著歲月的流逝,已伴我走過了55個春秋。半個多世紀的變化,往事閃爍著,喚起了我對過去的回憶。1953年7月31日,我從遼中縣三區老堡村初級小學初級四年畢業,獲得了畢業證書。當年,我13歲。因為老堡小學歸中心小學管理,無權蓋章,所以,證書上的公章為:遼中縣第三區腰屯完全小學校。那時,村里又沒有照相館,學生太小,學校對此要求又不嚴格,所以就沒有貼照片,留下了遺憾。

老堡村初級小學校始建于1950年,坐落在遼中縣北,距縣城約30華里,學校周圍楊柳成蔭,土操場占地面積約500平方米。操場南端為籃球場地,操場兩側設有單、雙杠,是學生鍛煉身體、上體育課的地方。當時在校學生有350人左右,教師僅8名,設一至六個年級。因教室少,低年組就實行“二步制”上課。除五、六年級外,一至四年級的學生均分上午、下午輪換上課,這在當時學校中是普遍存在的。

我10歲上學,這是舊社會造成的。解放前,窮人家的孩子沒錢念書,解放后,黨和政府積極發展義務教育,要求家家戶戶學齡兒童都要報名入學讀書,我這才背起書包走進學堂。上學的第二年,由于自己學習努力,團結同學,遵守紀律,在同學中表現好,首批被批準為中國少年先鋒隊隊員,戴上了鮮艷的紅領巾。

解放初期的老堡村學校,可以說是簡陋的,當時是斗倒了地主,將地主的房宅做學校,分割成幾個教室,學生就在這簡陋的教室里上課。教室的桌椅板凳全是舊的,桌子是長方型的,里邊中間隔一板,兩人一桌。桌面不平,也不光滑,坑坑洼洼的,寫起字來很困難。凳子是長條的,兩人合用。教室的窗戶全用紙糊的,很少裝玻璃。進人秋末,全校大搞衛生,各班都主動從家里打漿糊,糊窗戶。也許窮人家的孩子懂事太早,勞動起來,都爭先恐后,誰也不甘落后。進人冬季,教室太冷,無取暖設備,學校就號召學生打柴,往學校交柴火,其任務每人十捆,燒火墻,解決了因天冷無法上課的問題。

還有一件很有趣的事,至今我還記憶猶新。在一次語文課上,趙老師讓一個叫羅緒維的同學念課文,這篇課文是一封家書,家書落款為“兒趙文”,結果該同學念成“兒趙文華”。也巧咱的語文老師就叫趙文華,當時引起全班同學大笑,趙老師也無奈,也沒說啥,只是和大家一塊微笑。而羅緒維卻不好意思了,臉紅到脖子根。

那個年代,學生愛唱歌,歌聲燎亮,總也唱不完。下課后、放學路上、回到家里,到處可以聽到學生在唱歌。趕上學校開大會,各班都掀起拉歌熱潮,我帶領全班同學高喊:某某班,來一個,一、二,快快快……,就這樣,反來復去的拉歌,直到大會宣布開始。