新疆與中亞、北亞跨界民族受眾研究

焦若薇

【摘要】本文擬在了解并遵循新疆主流媒體對外傳播外部環境、戰略部署的基礎上,鎖定目標受眾,進而對目標受眾——跨界民族受眾進行具體研究,從而得出結論:新疆主流媒體在對外傳播過程中,應該做到根據跨界民族受眾生活背景不同而區分傳播內容,重視因政治、經濟、地域等因素形成的實際差異在傳播過程中所起的決定性作用,最終實現傳者意圖與受眾意圖的理想結合,達到較好的傳播效果。

【關鍵詞】新疆主流媒體;對外傳播;跨界民族;受眾

新疆與中亞北亞跨界民族分布現狀

新疆是我國跨界民族最為集中的地區,跨界民族在中國是一個單獨的民族;在中北亞國家人口應該達到一定數量;有自己較為集中的居住地;有一定的文化影響。

中亞地區和中國新疆境內跨界民族分布情況:民族主體在中亞,哈薩克族(中國2000年25.05萬人)、吉爾吉斯族(中國柯爾克孜族2000年16.08萬人)、塔吉克族(中國2000年4.10萬人)、烏茲別克族(中國烏孜別克族2000年1.24萬人);民族主體在中國,維吾爾族(中亞2002年約31萬人,中國2000年839.92萬人)、回族(1999年中亞東干族約11.5萬人,中國回族2000年981.68萬人);同一民族兩邊分布,朝鮮族(中亞2002年約13.75萬人,中國2000年192.38萬人)、俄羅斯族(中亞2002年約670萬人,中國2000年1.56萬人)、韃靼族(1989年中亞韃靼族103.72萬人,中國塔塔爾族2000年0.49萬人);有密切歷史關系的民族,中亞土庫曼族與中國撒拉族(2001年,中亞約466萬人,中國2000年10.45萬人)[1],蒙古族(北亞約310萬人[2],中國2000年581.39萬人[3])。

除朝鮮族外,其余十個民族都是新疆世居民族,這些民族的遷徙、分化、融合由古至今。跨界民族在歷史、文化、風俗習慣上有相當高的一致性,雖然生活在不同的國家,社會制度、生活環境有很大差異,但存在于同一民族的認同感、凝聚力是時間、空間無法隔絕的。跨界民族在語言、宗教和文化上有著傳統的聯系,因為各自生活的外部空間造成的差異,在同根、同源的情感驅動下,成為彼此關注的動力之一。這種動力不僅僅表現在現實層面互利互惠的經濟關系,更體現出一種以情感為紐帶的深層次心理體驗,通過關注彼此現實生活的狀態體現出同根民族間休戚與共的關系。這種基于同根、同歷史、同文化傳統的文化因素在新疆對外傳播過程中會產生正面影響。“因為交流雙方對自己及對對方的行為都有著預測和期望。交流雙方的文化相似性越大,或者對對方文化了解得越多,交流也就越有效。”[4]

新疆與中亞北亞跨界民族受眾媒介使用情況分析

伴隨著社會發展,媒介新形式不斷產生,受眾范圍日益擴大并且不斷變化。“受眾既是社會環境——這種社會環境導致相同的文化興趣、理解力和信息需求的產物,也是特定媒介供應模式的產物。”[5]隨著受眾的演變,受眾的媒介使用也具有明顯的社會和環境特征。因此,對受眾的研究必須考量廣闊的社會背景和媒介技術的發展因素。國際傳播面對的受眾,主要是指國界以外的受眾。這部分受眾分布廣泛、環境復雜、成分多樣,了解受眾的媒介使用結構、掌握其心理需求和媒介使用習慣,使其能夠接受所傳信息和思想,從而產生相期的態度,是受眾研究的重要課題。傳播實踐表明,國際傳播的受眾更愿意對適合他們并與他們有關的信息作出反應,對目標受眾分類越細,就越能獲得更多信息,從而設計更有針對性的信息內容、制定傳播策略,采用恰當的方式和手段,向目標受眾傳遞信息,對其產生影響并由此獲得更好的效果。所謂目標受眾就是“與自己相關度最大、最需要影響的那一部分受眾”[6]。目標受眾不是確定不變的,而是與對外傳播的目標相對應,會隨著國際關系的變化、國家戰略的轉變、傳播目標的調整而不斷改變。在對外傳播的具體操作過程中,往往要根據國家戰略目標和傳播目標的確定,鎖定目標受眾。具體到中國新疆主流媒體落地國的受眾,我們認為跨界民族受眾應為目標受眾。

新疆對外傳播網絡由一個報系、一個廣電、以天山網為核心的網絡系統及音像書籍出版系統、外宣期刊哈薩克文《友鄰》和俄文《大陸橋》構成。目前新疆廣電局對外傳播國家主要涉及哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦、土耳其、蒙古。

對外傳播有三種模式:一是我方特制,合作方播出。多是租賃時段的節目,由新疆人民廣播電臺國際部和新疆電視臺外宣中心負責,專門針對對象國制作的對外傳播節目,具有很強的針對性,是真正意義上的對外傳播。二是我制在落地國播。比如通過商業運作,整頻道落地。整頻道落地的節目是為國內受眾制作的節目,沒有針對落地國受眾做調整,是內宣外播。三是我制在境內播出。

中國新疆主流媒體落地國涉及跨界民族主要為哈薩克族、吉爾吉斯族(柯爾克孜族)、蒙古族,本文數據的來源是2010年9月~2011年9月,采用多階段配額非隨機抽樣方法對新疆主流媒體落地國受眾進行問卷調查,發放問卷350份,回收有效問卷333份,使用SPSS軟件將問卷調查內容數據與國家、民族、性別、年齡、文化程度、職業、宗教信仰進行交叉。通過對落地國受眾進行媒介使用情況調查,可以折射出新疆主流媒體的影響力,也可以進一步了解各落地國受眾的媒介接觸特征。

(一)新疆主流媒體落地國受眾媒介可信度調查分析

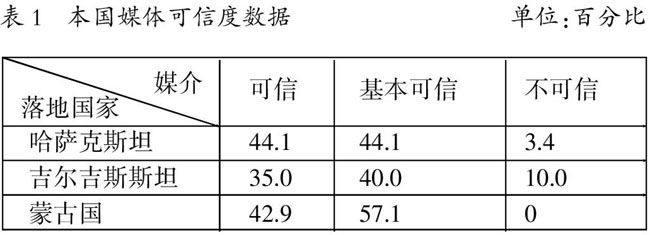

表1本國媒體可信度數據單位:百分比

各國受眾對本國媒體的可信度從高到低排列,蒙古國、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦。受眾對本國媒體的可信度還是較為認可的,但各國也有差異,媒介管理相對寬松的蒙古國,各國媒體落地基本不受限制,本國的媒體也是公共傳媒與私營傳媒并存,各種信息傳遞基本沒有太多障礙,在獲取不同觀點和信息較為自由的狀態下,受眾認為本國媒體完全可以信任,不存在不可信的情況。

(二)新疆主流媒體落地國跨界民族受眾媒介可信度調查分析

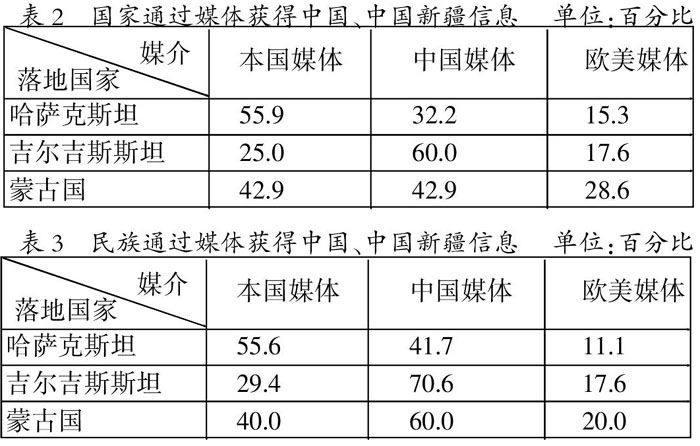

表2國家通過媒體獲得中國、中國新疆信息單位:百分比

表3民族通過媒體獲得中國、中國新疆信息單位:百分比

通過表2和表3的兩組數據對比:哈薩克族在獲取中國信息時,使用中國媒體的比例比國家高出9.5%,使用歐美媒體的比例比國家低了4.2%,使用本國媒體的比例比國家低了0.3%。國家、媒體外部環境、受眾人群沒有差別,但在同根民族情感的作用下,卻對中國媒體有更多的認同,而對歐美等媒體有了更多的疏離。

吉爾吉斯族在獲取中國信息時,使用中國媒體的比例比國家高出10.6%,使用歐美媒體的比例比國家低了12.4%,使用本國媒體(獨立后的吉爾吉斯斯坦媒體受國家政策影響,對中國的報道基本采取一種中立甚至較為友好的態度)的比例比國家高了4.4%,這和中國對外傳播節目的內容、傳播形式有很大的相關度,哈薩克斯坦、蒙古國是整頻道落地,將中國傳遞給國內受眾的信息直接播出,沒有自采節目;公開發行的《友鄰》是針對哈薩克斯坦的精英階層所創辦的雜志,雖有影響力,但因紙質媒體與電子傳媒相比呈現的整體弱勢,影響力有限。而對吉爾吉斯斯坦傳播的節目除了有漢語、維語、哈語的整頻道落地節目外,還有針對吉爾吉斯斯坦特制的對外傳播節目。柯爾克孜語《中國之聲》廣播、柯爾克孜語《走遍中國》電視節目及公開發行對外傳播雜志《大陸橋》,考慮到受眾的閱讀習慣、信息接收習慣,使用當地受眾認同的語言表達方式,關注當地受眾關心的問題,這種具有極強針對性的傳播方式和內容,使受眾在接收其信息時,表現出更多的興趣和信任。因為這種有意為之和無區別對待的不同,在外部環境沒有變化的情況下,同樣是中國對外傳播的落地國,同為跨界民族,與哈薩克族受眾相比,吉爾吉斯族(柯爾克孜族)在了解中國、新疆信息時更愿意選擇中國的媒體。

蒙古族在獲取中國信息時,使用中國媒體的比例比國家高出17.1%,使用歐美媒體的比例比國家低了8.6%,使用本國媒體的比例比國家低了2.9%。中國對蒙古國的傳播除了翻譯成漢語、哈語的電視節目整頻道落地外,還有大量中國電視劇作品被引入蒙古國,這些文化產品在演繹中國人日常生活場景和充滿溫情的樸素情感時,以外國受眾更易于接受的方式展現中國生動的表象、豐富的細節及充滿現代性的個性標識,使其對“中國形象”形成清晰、良好印象,在真實生動的中國形象中形成正面評價。“蒙古引入中國電視劇也很早。從1996年開始,到現在已進入‘黃金時期。蒙古著名中文翻譯家包勒德巴特爾告訴《環球時報》記者,中國電視劇在蒙古播放最火的時候,他翻譯了《還珠格格》等數十部中國電視劇,共1200多集。目前他的學生也在翻譯《貞觀長歌》等劇。包勒德巴特爾說,只要選好題材,中國電視劇在蒙古有很大的市場。去年12月,蒙古TV9播放的中國電視劇《我的丑娘》登上當月節目收視率榜首。該臺臺長恩赫巴特認為該劇‘反映了當代中國人的生活和感情世界,感動了蒙古觀眾。”[7]通過看中國影視片,蒙古人對中國社會、文化、習俗有了更多的了解,加上中國與蒙古國的經濟往來日益頻繁,中國連續多年成為蒙古國的最大貿易伙伴,建立在了解基礎上的蒙古族受眾對中國媒體的信任度相對較高。

大眾傳播可以影響成千上萬的人,但是,大眾傳播信息是公開的,人們可以自己決定是否接受。要想達到有效傳播,就要求媒體必須了解受眾的心理需求、喜好、思維方式,對其清晰定位。人最關心的是自己,受眾使用媒介往往有個人的動機存在,“從某種意義上說,傳播內容、傳播媒體甚至傳播者本身的發展前途都取決于受眾,受眾決定傳播能否最終完成,并且檢驗傳播效果”[8]。受眾文化背景不加區分會導致傳播內容缺乏針對性,受眾定位不準確,傳播效果不明顯。一直以來,中國對外傳播投入了大量資金,做了大量工作,但效果并不明顯。落后的粗放型外宣方式表現出的對文化的漠視,是中國在國際傳播中效果不佳的根本原因,只有重視因政治、經濟、歷史、民族、文化等因素形成的實際差異在傳播過程中的決定性作用,才能實現傳者意圖與受眾意圖的理想結合。

(本文為2010年度國家社科基金資助項目10XXW0008《實施文化“走出去”戰略,增強新疆主流媒體對外傳播影響力研究》的研究成果)

參考文獻:

[1]吳宏偉.中亞國家與中國跨界民族:人口和分布[J].世界民族,2005(5).

[2]黔途網.蒙古族概況[EB/OL].http://www.chiyou.name/page/zl/mz/mengguzu.htm.

[3]中國網.蒙古族人口概況[EB/OL].[2009-08-24].http://www.china.com.cn/culture/aboutchina/mgz/2009-08/24/content_18387272.htm.

[4]郭鎮之主編.全球化與文化間傳播[M].北京:北京廣播學院出版社,2004:18.

[5]丹尼斯·麥奎爾.受眾分析[M].劉燕南、李穎、楊振榮,譯.北京:中國人民大學出版社,2006:2.

[6]程曼麗.國際傳播學教程[M].北京:北京大學出版社,2006:190.

[7]新華網.環球時報“華流”遇“韓流”歐美太挑剔 中國電視劇在全球落地難[EB/OL].[2010-02-04].http://news.xinhuanet.com/overseas/2010-02/04/content_12926892_1.htm.

[8]方建移、章潔.大眾傳媒心理學[M],杭州:浙江大學出版社,2007:245.

(作者單位:新疆財經大學新聞與傳媒學院)

編校:鄭 艷