淺析日用陶瓷基礎工藝

梁文杰

摘 要:不管是在日常生活之中,還是在人類文明的悠遠歷史中,日用陶瓷都占有一定的地位。本文從日用陶瓷的基礎生產工藝入手,介紹了日用陶瓷不同成型方法、施釉方法以及燒成制度的影響因素。

關鍵詞:日用瓷;工藝;成型;燒制

1 前 言

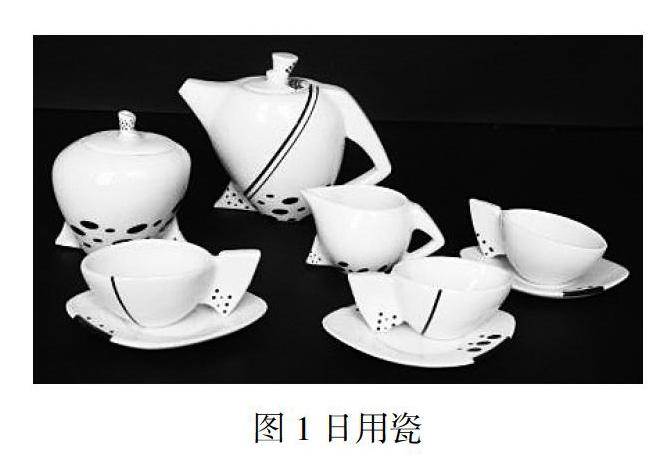

中國人早在約公元前8000 ~ 2000年(新石器時代)就發明了陶器。用陶土燒制的器皿叫陶器,用瓷土燒制的器皿叫瓷器。陶瓷則是陶器、炻器和瓷器的總稱。古人稱陶瓷為甌。凡是用陶土和瓷土這兩種不同性質的粘土為原料,經過配料、成型、干燥、焙燒等工藝流程制成的器物都可以叫陶瓷。日用瓷是日常生活中使用的一種瓷器。由瓷石、高嶺土、石英石、莫來石等組成,外表施有玻璃質釉或彩繪的物器。通過在窯內經過高溫(約1280 ~ 1400℃)燒制,表面的釉色會因為溫度的不同而發生各種化學變化。日用陶瓷在陶瓷行業中具有不可替代的地位。一般來說,日用陶瓷的生產過程包括坯體成型、施釉、燒制這三個基礎階段。同時根據產品的不同又有許多的技術準備或輔助生產的過程,如干燥、修坯、畫坯、貼花等。

2 成 型

日用陶瓷的成型工藝根據坯料的性能和含水量的不同,主要分為:可塑成型法、注漿成型法和壓制成型法。

可塑法成型:用泥料陰模滾壓、陽模滾壓、塑壓。

注漿法成型:用漿料空心注漿、實心注漿。

壓制成型:干壓成型。

可塑性坯料的要求:(1)可塑性要好,用強可塑性粘土,多加粘土,或提高可塑性料的純度,過孔篩余0.2 ~ 1%。(2)干燥強度高,以干坯抗折強度來衡量。(3)收縮要小。(4)燒結溫度要低,燒結溫度范圍要寬。可在成型過程中多次煉泥、泥料陳腐、摻入回籠泥、引入增塑劑。

注漿坯料的要求:(1)有良好的流動性,但含水量少。(2)有適當的滲透性。(3)干燥收縮要小。(4)有足夠的排溫性。(5)干燥強度要高。(6)空漿性要好。(7)泥漿中空氣要少。成型過程中強可塑性粘土用量少、,在泥漿中引入電解質如腐植酸鈉、水玻璃(硅酸鈉)、純堿(碳酸鈉)使注漿泥漿在含水較多的情況下具有良好的流動性,加入量為0.3 ~ 0.6%(干料計);改善注漿工藝條件。

干壓成型粉料的要求:(1)要盡量提高粉料體積密度,以降低其壓縮比。(2)流動性要好,成型壓制時顆粒間的內摩擦要小。(3)對粉料要進行造粒處理而且從最緊密堆積原理出發,顆粒要級配,細粉要盡可能少,以減少空氣含量,并降低壓縮比、提高流動性。(4)在壓力下易于粉碎。(5)水分要均勻。

除上述三種方法外,目前在日用陶瓷成型工藝上,等靜壓成型、高壓注漿、微波注漿等都取得了一定的研究成果。

3 施 釉

施釉是必不可少的一項工藝。其中施釉過程分為兩種:(1)對未燒制的生坯施釉,然后一次燒。(2)對素燒后的坯施釉后再次釉燒。施釉的方式也有所不同,日用瓷主要采用浸釉、淋釉、噴釉等。施釉前,生坯和素燒坯均需要表面清潔處理。

噴釉法:噴釉工藝是利用壓縮空氣將釉漿通過噴槍或噴釉機噴成霧狀,使釉料粘附在坯體上,坯體與噴槍的距離,噴釉壓力、次數以及釉的相對密度決定釉層的厚度。適合于大型、薄壁或形狀復雜的坯體,特別是薄壁小件易脆的生坯最為適用。

浸釉法:將坯體浸入釉漿,利用坯體的吸水性或熱坯對釉的吸附而使得釉料附著在坯體上。除薄胎瓷外,浸釉法適用于大、中、小各類產品。釉層的厚度和坯體的吸水性、釉漿濃度及浸釉時間有關。浸釉時對釉漿的相對密度要求如下:透明釉一般為1.42 ~ 1.44;乳濁釉為1.45 ~ 1.46。

淋釉法:將釉料澆于坯體上形成釉層。適用于圓盤、單面上釉的扁平類產品。

4 燒 制

傳統的日用陶瓷燒成工藝為一次燒成工藝,隨著產品檔次和質量要求的提高,二次燒成工藝采用也很普遍。我國日用陶瓷燒成溫度大致為1150 ~ 1300℃,當然,少數高檔日用瓷的燒成溫度達到了1380℃或以上。過去,我國日用陶瓷窯爐燃燒種類多樣,存在煤、油、氣并存的局面,隨著環保政策的嚴格、窯爐技術的改進,現在多采用能耗相對較低的燃氣隧道窯、梭式窯、輥道窯。但無論采用哪種方式的窯爐,燒制制度都尤為關鍵。

燒成制度表示由室溫加熱到燒成溫度,再由燒成溫度冷卻至室溫的燒成過程全部的溫度-時間變化情況。燒成制度的確定取決于下列因素: ①燒成時坯體中的反應速度。坯體的組成、原料性質以及高溫中發生的化學變化均影響反應的速度。 ②坯體的厚度、大小及坯體的熱傳導能力。 ③窯爐的結構、形式和熱容,以及窯具的性質和裝窯密度。

(1)升溫速度的確定 。

低溫階段:升溫速度主要取決于坯體入窯時的水分。氧化分解階段:升溫速度主要取決于原料的純度和坯件的厚度,此外,也與氣體介質的流速和火焰性質有關。高溫階段:升溫速度主要取決于窯的結構、裝窯密度以及坯件收縮變化的程度。

(2)燒成溫度及保溫時間的確定 。

燒成溫度必須在坯體的燒結范圍之內,而燒結范圍必須控制在線收縮(體積收縮)達到最大而顯氣孔率接近于零(細瓷吸水率<0.5%)的一段溫度范圍。最適宜的燒成溫度或止火溫度可根據坯料的加熱收縮曲線和顯氣孔率變化曲線來確定。保溫時間的確定原則是保證所需液相量平穩地增加,不致使坯體變形。

(3)冷卻速度的確定 。

冷卻速度的確定主要取決于坯體厚度以及坯內液相的凝固速度。

(4)氣氛制度。

氣體介質對含有較多鐵的氧化物、硫化物、硫酸鹽以及有機雜質等陶瓷坯料影響很大。同一坯體在不同氣體介質中加熱,其燒結溫度、最終燒成收縮、過燒膨脹以及收縮速率、氣孔率均不同,故要根據坯料化學礦物組成,以及燒成過程各階段的物理化學變化規律,選擇適當氣體介質(氣氛)。

5 結 語

我國雖是一個日用陶瓷生產大國,卻不是生產強國,在諸多方面與世界先進水平有加較大差距。究其原因:(1)資源、環境的壓力,成本能耗高、生產效率低。(2)陶企普遍缺乏自主創新能力,著名品牌較少。(3)發展和經營觀念有待加強。未來,我國日用瓷在響應節能環保的前提下,要進一步在成型、燒成等方面加大研發投入力度,不斷地推出多樣化、個性化的優質產品,利用總結經驗,提高生產效率,提升產品品質,擴大企業產品的競爭力,使得這一具有民族特色的傳統技藝得到進一步的發揚壯大。

參考文獻

[1] 王春華. 藝術陶瓷和日用陶瓷行業未來發展前景分析[J]. 陶瓷, 2015(9):13-15.

[2] 李赫, 汪海龍. 日用陶瓷工業生產技術及技術動向分析[J]. 山東工業技術, 2017(24):24.

[3] 許愛民, 曾令可. 日用陶瓷成型技術進展[J]. 中國陶瓷, 2006, 42(12):3-6.