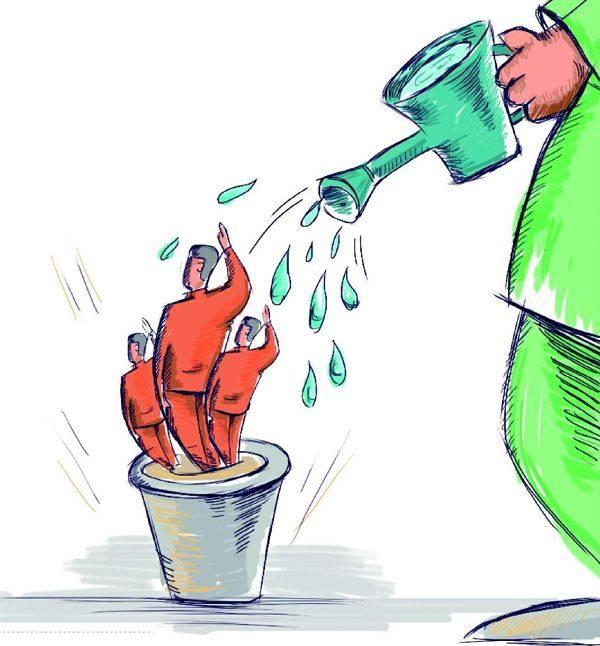

管理者開發(fā)培養(yǎng)須邁兩道“坎兒”

程建崗

作為一名幫助企業(yè)提升管理能力和管理素質(zhì)的專業(yè)人員,我為企業(yè)日益重視對自己的管理者進(jìn)行開發(fā)與培養(yǎng)感到高興,卻也常常對企業(yè)由于實(shí)際操作不得法而導(dǎo)致的資源浪費(fèi)、效果不彰,甚至適得其反的現(xiàn)象深感惋惜。在管理者開發(fā)和培養(yǎng)過程中,最常見的兩個(gè)薄弱環(huán)節(jié)是:管理者開發(fā)培養(yǎng)的實(shí)踐與企業(yè)運(yùn)營管理實(shí)踐相脫節(jié),以及開發(fā)培養(yǎng)項(xiàng)目缺乏真正的針對性與適用性。

把管理者的開發(fā)培養(yǎng)

融入到企業(yè)的日常運(yùn)營管理中

要想讓管理者的開發(fā)培養(yǎng)真正見效,就需要回到問題的原點(diǎn),首先回答管理者工作的本質(zhì)特點(diǎn)是什么?根據(jù)管理者的工作特點(diǎn),再搞清楚什么才是提升管理者能力素質(zhì)的最好方式?

對于這些問題,管理大師們其實(shí)早已給出了答案。在德魯克看來,管理是一種實(shí)踐,它的本質(zhì)不在于知,而在于行。行動(dòng)的結(jié)果是衡量管理好壞的唯一評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)。而在亨利·明茨伯格看來,管理是科學(xué)、藝術(shù)與手藝的結(jié)合。其中手藝的提法,相當(dāng)于我們說的操作感、分寸感、手感、質(zhì)感等。而藝術(shù)和手藝(特別是手藝),都只能從實(shí)踐中獲得。

從兩位大師的論述中,我們不難看出,要想有效開發(fā)管理者的能力和素質(zhì),最重要的方法是“實(shí)踐”——“行”,即在完成具體工作任務(wù)中“真槍實(shí)彈的演練”。

工作中,我們常常發(fā)現(xiàn),很多公司的管理者開發(fā)培養(yǎng)項(xiàng)目,雖經(jīng)過全力的推動(dòng)卻仍然沒有達(dá)到預(yù)期效果。于是,這些公司要么不再對此抱有信心,停止繼續(xù)投入,要么就是重新尋找或啟動(dòng)另一個(gè)項(xiàng)目取而代之,開始新一輪的“試錯(cuò)之旅”。而出現(xiàn)這種現(xiàn)象的關(guān)鍵,就是忽視和違背了管理的實(shí)踐性、手藝性特點(diǎn),僅僅為了開發(fā)而開發(fā),把管理者的開發(fā)培養(yǎng)和企業(yè)的日常運(yùn)營管理割裂開來。因此,要想從根本上解決這個(gè)問題,需要將其有機(jī)地融入到企業(yè)的運(yùn)營管理中。其中特別值得企業(yè)關(guān)注的是:

1.讓管理者的開發(fā)培養(yǎng)成為企業(yè)運(yùn)營管理體系的天然組成部分

將管理者的開發(fā)培養(yǎng)常態(tài)化的最好辦法,就是使其成為公司的運(yùn)營管理控制體系的一個(gè)有機(jī)組成部分。管理者能力素質(zhì)的提升要靠企業(yè)日常經(jīng)營管理的實(shí)戰(zhàn),而實(shí)戰(zhàn)效果(即能力素質(zhì)提升效果)取決于企業(yè)經(jīng)營管理目標(biāo)的達(dá)成情況。因此,把企業(yè)的“戰(zhàn)略規(guī)劃——組織發(fā)展規(guī)劃——員工(特別是管理者)能力素質(zhì)開發(fā)規(guī)劃——企業(yè)日常運(yùn)營管理”等各項(xiàng)職能流程體系有機(jī)地融合在一起,形成一個(gè)緊密咬合的閉環(huán)體系,就成為管理者能力素質(zhì)提升最重要的實(shí)戰(zhàn)平臺(tái)。

大家耳熟能詳?shù)耐ㄓ秒姎夤荆℅E)“Session C”(年度領(lǐng)導(dǎo)層和組織評(píng)估大會(huì),又稱C組會(huì)議),就是有機(jī)融合在由“CEC會(huì)議(公司執(zhí)行委員會(huì))”、“S-1和S-2會(huì)議(戰(zhàn)略和運(yùn)營評(píng)估大會(huì))”、“波卡大會(huì)(下年度年企業(yè)規(guī)劃會(huì)議)”組成的一系列企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和運(yùn)營管理流程體系中的管理者能力素質(zhì)效果評(píng)估機(jī)制和流程。它使得GE可以結(jié)合具體戰(zhàn)略落地和業(yè)務(wù)開展的狀況,對組織中的管理者能力、素質(zhì)進(jìn)行充分地了解,并有針對性地開展下一輪的人才開發(fā)和培養(yǎng)。GE現(xiàn)任的CEO杰夫·伊梅爾特曾這樣評(píng)價(jià)該流程的作用:“這個(gè)根據(jù)我們的戰(zhàn)略目標(biāo)對業(yè)務(wù)開展中的領(lǐng)導(dǎo)力表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)估的流程,無疑是我們最重要的運(yùn)作流程……從中,我可以直接看到GE各業(yè)務(wù)集團(tuán)無可匹敵的人才。”

2.讓領(lǐng)導(dǎo)者學(xué)會(huì)對下屬進(jìn)行評(píng)估

要想有效地開發(fā)和培養(yǎng)管理者,對其進(jìn)行準(zhǔn)確而有效的評(píng)估是最為重要的前提條件。但是,在我們的日常輔導(dǎo)中卻發(fā)現(xiàn),很多企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者要么不會(huì)對下屬管理者進(jìn)行有效評(píng)估,要么在工作上幾乎沒有什么實(shí)質(zhì)性投入。無論是哪種情況,無疑都會(huì)使得管理者的開發(fā)培養(yǎng)成為“無源之水,無本之木”。試問:如果你不知道自己下屬的能力素質(zhì)和組織發(fā)展需要之間的差距,你又如何能夠有針對性地去開發(fā)培養(yǎng)他?

正因如此,通用電氣前CEO杰克·韋爾奇在接受《財(cái)富》雜志采訪時(shí)曾說,“評(píng)估人”是自己作為CEO的、僅次于“資本配置”的“第二重要”的工作。那些特別注重管理者開發(fā)培養(yǎng)的公司,比如花旗銀行、谷歌等,都為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)者開發(fā)和提供了大量的評(píng)估工具,以便他們更好地了解自己及下屬的能力素質(zhì)狀況。

在霍尼韋爾國際公司,管理資源評(píng)估(MRR:Management Resource Review)則是安排在戰(zhàn)略和運(yùn)營會(huì)議之間的一個(gè)重要的管理者能力素質(zhì)評(píng)估流程。除了對個(gè)體人員的評(píng)估之外,MRR還涉及到組織設(shè)計(jì)、一般人才開發(fā)和技能需求(以適應(yīng)新戰(zhàn)略的要求)。而霍尼韋爾的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)者們都需要花費(fèi)大量時(shí)間為MRR進(jìn)行準(zhǔn)備,并在會(huì)議開始前一周提交自己的評(píng)估報(bào)告(不合適的報(bào)告會(huì)被退回重新準(zhǔn)備)。在評(píng)估會(huì)上,他們不僅要對那些直接向自己匯報(bào)的下屬負(fù)責(zé),還要考慮到那些對這些下屬進(jìn)行直接匯報(bào)的人。他們不僅要展示自己的觀點(diǎn),還要為隨之而來的討論做好準(zhǔn)備——如果有人反對的話,他們要能夠?yàn)樽约旱挠^點(diǎn)辯護(hù)。有人會(huì)問他們準(zhǔn)備采取哪些措施來培養(yǎng)公司的員工,他們是否正在成長并日趨走向成熟?為什么有些人表現(xiàn)會(huì)如此不佳,領(lǐng)導(dǎo)者們準(zhǔn)備采取哪些措施來處理這些人?公司是否兌現(xiàn)了自己培養(yǎng)員工的諾言?員工是否得到了應(yīng)有的指導(dǎo),或者是否已經(jīng)被調(diào)換到了其他工作崗位上?

3.通過教練、輔導(dǎo)、反饋,在日常工作實(shí)戰(zhàn)中開發(fā)培養(yǎng)管理者

研究證明,管理者的開發(fā)培養(yǎng)中有個(gè)“70/20/10原則”。即,管理者的成長提高70%靠實(shí)踐,20%靠教練、輔導(dǎo)、反饋和觀察學(xué)習(xí),10%靠課堂學(xué)習(xí)。其中,起到四兩撥千斤作用的,就是這20%的教練、輔導(dǎo)、反饋和觀察學(xué)習(xí)。它要求各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)者學(xué)會(huì)如何對自己的下屬給出反饋,引導(dǎo)談話,與下屬交流自己的經(jīng)驗(yàn)判斷,對下屬的工作做出坦率的評(píng)價(jià),并對下屬進(jìn)行教育、培訓(xùn)和指導(dǎo)。

比如,為了強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)反饋在管理者開發(fā)中的重要作用,神州信息公司總裁周一兵和其他副總裁們就以“師傅帶徒弟”的方式,通過言傳身教,來對自己“認(rèn)領(lǐng)”的下屬總經(jīng)理進(jìn)行深入的一對一的個(gè)性化開發(fā)。在開發(fā)過程中,總裁們更多使用啟發(fā)式的教育,用疑問、反問來促使新任總經(jīng)理進(jìn)行更深層次的換位思考等等。這一舉措效果突出,在神州信息連續(xù)五年年增長超過30%的高速擴(kuò)張中,始終沒有出現(xiàn)過管理人才短缺的問題。

真正的管理者開發(fā)需要“投其所需”

除了不能把自己的管理者開發(fā)培養(yǎng)與日常的經(jīng)營管理有機(jī)結(jié)合之外,不區(qū)分不同層級(jí)管理者、不同情形下管理者的不同開發(fā)培養(yǎng)需求,試圖用“普適性”的管理培訓(xùn)來提高所有管理者的管理能力和管理素質(zhì),甚至僅僅因?yàn)槔习灞救擞X得“這個(gè)內(nèi)容不錯(cuò)”,就“不問青紅皂白”地把所有管理者都送去輪訓(xùn)一遍,都是管理者開發(fā)培養(yǎng)中致命的失誤。

事實(shí)上,真正有效地開發(fā)培養(yǎng)管理者,一定要結(jié)合管理者自身需求特點(diǎn)進(jìn)行有針對性的開發(fā),這樣才能真正收到好的效果。其中對企業(yè)最容易忽視、但同時(shí)也是對企業(yè)影響最大的兩類管理者的開發(fā)培養(yǎng)要格外注意。

1.新晉管理者(即從優(yōu)秀員工提升為管理人員的管理者)的開發(fā)培養(yǎng)

新晉管理者剛剛從“個(gè)人貢獻(xiàn)者”轉(zhuǎn)化為“管理者”,其核心特點(diǎn)之一是:由于過去的成功(包括被提拔為管理者)都是得益于出色的個(gè)人業(yè)務(wù)能力或?qū)I(yè)表現(xiàn),因此,他們往往習(xí)慣于從前凡事親力親為的工作方式,而沒有意識(shí)到,“管理者”的職責(zé)角色要求他們要從一個(gè)“個(gè)人貢獻(xiàn)者”轉(zhuǎn)變?yōu)橥ㄟ^或帶領(lǐng)他人一起完成任務(wù)、交付成果。

因此,對于這類管理者的培養(yǎng)開發(fā)需要特別著力于:

轉(zhuǎn)變工作理念,讓他們真正認(rèn)識(shí)到,學(xué)會(huì)帶領(lǐng)別人完成任務(wù)才是新角色的本質(zhì)要求。

教會(huì)其勝任管理者角色應(yīng)該掌握的基本工具和技能。比如,如何制定和分解目標(biāo);如何組織擬訂工作計(jì)劃;如何進(jìn)行任務(wù)分配和團(tuán)隊(duì)組織;如何知人善任;如何激發(fā)調(diào)動(dòng)員工;如何對員工的工作進(jìn)行跟蹤、指導(dǎo)和評(píng)估;如何對員工的工作進(jìn)行反饋等等。

2.從副職轉(zhuǎn)任正職的管理者的開發(fā)培養(yǎng)

這類管理者的核心特點(diǎn)是,剛剛從“參與決策”的管理者轉(zhuǎn)化為“獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任”的管理者。事實(shí)上,作為班子成員“參與”管理和作為一把手“獨(dú)立”管理,兩者需要的能力和素質(zhì)、承擔(dān)的壓力和責(zé)任是有非常大的差別的,這其實(shí)是一個(gè)巨大的“職業(yè)跨越”。因此,對于這一類管理者,需要特別注意對下列能力素質(zhì)的培養(yǎng):

盡快地熟悉、了解和掌握自己的工作成果與組織/部門的整體工作成果之間的關(guān)系。

建立對不同職能、不同部門/崗位(特別是自己此前不熟悉的職能、部門/崗位)的了解,并能夠敏銳地意識(shí)到各部門的利益點(diǎn),清楚、有效地與各方面人員溝通,充分發(fā)揮各職能、部門、崗位的協(xié)同作用。

提升自己構(gòu)建制度和機(jī)制的能力。學(xué)會(huì)通過制度、機(jī)制的力量來推動(dòng)員工的行為,進(jìn)而推動(dòng)組織/部門業(yè)績目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

學(xué)會(huì)從眾多吸引自己注意力的事情中識(shí)別出真正關(guān)鍵的事項(xiàng)或決策,并持續(xù)地以它們?yōu)橹行拈_展工作,而不受各種“噪音”的干擾。

學(xué)會(huì)有效地聽取、整合各方面的意見,辨識(shí)、把握主要矛盾和矛盾的主要方面,通過恰當(dāng)?shù)貦?quán)衡取舍來做出決策,并能夠推動(dòng)決策部署的有效貫徹和落實(shí)。

事實(shí)上,一個(gè)優(yōu)秀管理者的開發(fā)培養(yǎng)與成長提高,需要時(shí)間的沉淀和實(shí)踐的歷練,特別是當(dāng)你想讓這些管理者成為企業(yè)的“專屬人才”與“核心競爭力”的時(shí)候。因此,那種速成式的、應(yīng)急式的、應(yīng)景式的、隨機(jī)式的管理者開發(fā)與培養(yǎng)方式,注定不能對企業(yè)管理能力和組織能力的提升起到實(shí)質(zhì)性的作用。如果一個(gè)企業(yè)、一個(gè)企業(yè)家真正希望提升自己企業(yè)的管理能力和管理者隊(duì)伍的素質(zhì),就需要從當(dāng)前對新概念和新工具的盲目追求中跳出來,回到對基礎(chǔ)性管理的重視和改善上。因?yàn)楸荣Y本更為稀缺的管理人才的培養(yǎng)和開發(fā),是基礎(chǔ)性管理的重中之重。

德魯克說:“如果我們對管理有所了解的話,那就能認(rèn)識(shí)到管理者不是天生的,而是后天培養(yǎng)的。管理人員的供應(yīng)、開發(fā)和技能培養(yǎng),都必須付出系統(tǒng)的努力,而不能全靠運(yùn)氣。”把管理者的開發(fā)培養(yǎng)融入到企業(yè)的日常運(yùn)營管理機(jī)制和體系中去,為不同的管理者有針對性地提供“投其所需”的開發(fā)培養(yǎng)方案,就能讓我們把成長和進(jìn)步的機(jī)會(huì)盡可能地把握在自己手里。