博弈論視角下腐敗行為的社會學分析

岳磊

摘要:隨著經濟社會轉型的不斷深入,我國轉型過程中的腐敗問題日益成為學術界關心和重視的研究主題。諸多學者從不同的視角對我國腐敗問題進行了大量的、富有洞見的研究,形成了大多數以制度為切入點和落腳點的研究成果。然而,無論是在傳統社會還是在現實社會中對社會行為持續發揮作用的文化因素卻在很大程度上被忽視了。因此,本文以博弈論為主要框架,分析和探討影響個體行為選擇的文化要素,提出制度和文化良性互動的反腐策略。

關鍵詞:腐敗行為;博弈論;基礎秩序

中圖分類號:D630.9 文獻標識碼:A 文章編號:1D04-0544(2012)11-0151-04

一、制度反腐論的有限解釋力

腐敗現象產生無疑有著復雜深刻的經濟、政治、文化、社會等背景。腐敗產生的原因是什么?腐敗產生發展的機制是怎樣的?導致腐敗蔓延的關鍵性因素是什么?導致一些地區比另外一些地區腐敗更為普遍更為嚴重的原因是什么?國內外的諸多學者從不同的角度運用不同的方法對腐敗產生的原因做出了不同的解釋并提出了相應的反腐敗策略和治理對策。

關于腐敗產生的原因及蔓延機制的相關理論,可以將其總結為:權力失去監督說、現代化說、社會結構說、制度體制缺陷說、尋租理論說、博弈說六種類型。每一種理論解釋都有其合理性的一面,同時也都遇到了某種困境,更重要的是每種觀點都以這種或那種的方式同制度因素聯系在一起。在理論層面。學術界諸多學者通過對腐敗問題的研究和探討形成了一個相對一致的理論成果,即腐敗問題是由于各方面制度的不健全造成的,應逐步加強制度建設以預防和治理腐敗。王滬寧認為“反腐敗斗爭中,一個重要問題就是制度建設。……我們一定要建立健全一套防腐拒變的制度”。并提出通過“政治體制的構建、執政黨內體制的構建、控制主體和對象的體制的構建、規范政治過程的體制的構建”來抑制腐敗。胡鞍鋼認為“腐敗成為許多人日常生活的組成部分,已屬于制度性缺陷腐敗,即現行政治體制和經濟體制的嚴重缺陷和各類管理制度的種種漏洞不斷制造和滋生各種腐敗,并使腐敗日益盛行”,因此提出“無論是反腐敗還是防腐敗。……必須精心設計綜合治理的改革框架和制度框架”。何增科認為“研究轉型期腐敗成因要深入探究隱藏在個體選擇背后的制度性因素,綜合分析現行制度結構和制度安排的缺陷之所在,并提出相應的體制改革和制度創新的建議”。

以上學者對腐敗治理研究的出發點和探尋問題的方向本身沒錯,且提出的反腐敗對策建議也非常具有針對性,但卻很難解釋為什么隨著我國各種制度和機制的不斷健全和完善而腐敗現象并沒有得到有效的遏制或者說并沒有明顯的改善。根據中華人民共和國最高人民檢察院歷年工作報告的顯示,“2001年全年立案偵查貪污賄賂、瀆職犯罪案件36447件40195人;2005年全年共立案偵查涉嫌貪污賄賂、瀆職侵權犯罪的國家工作人員41447人;2009年全年共立案偵查各類職務犯罪案件32439件41531人:2010年全年共立案偵查各類職務犯罪案件32909件44085人,立案偵查貪污賄賂大案18224件:2011年全年共立案偵查各類職務犯罪案件32567件44506人”。可以明顯地看出,雖然各類職務犯罪案件數量逐漸減少,但涉案人數非但沒有減少反而有小幅增長。另外。根據透明國際組織對我國歷年清廉指數的評價,2000年我國清廉指數為3.1分,2003年為3.4分,2005年為3.2分,2007年為3.5分,2009年為3.6分,2010年為3.5分。2011年為3.6分。雖然我國清廉指數總體上呈現出不斷上升趨勢,但依然處于腐敗比較嚴重的地位。近年來,盡管黨和國家不斷加大懲處力度,出臺并完善一系列制度措施,但腐敗形勢沒有得到根本性的好轉。我國腐敗狀況已經進入滋生腐敗的力量和反腐敗力量勢均力敵的相持階段,單純地依靠完善和健全制度已經無法從根本上解決腐敗問題。

另外一個事實是,無論多么完美的制度,最終都是依賴人來執行。因此,制度反腐敗論就很難解釋為什么改革開放之前在各項體制和制度并不是十分完善的情況下,腐敗現象卻遠沒有現階段這么嚴重。從歷史上看,從建國初期到改革開放這一階段,是公認的我國比較廉潔的時期。“新中國建立之初,黨把為人民服務的執政宗旨。努力灌注在廣大黨員干部的理想信念和實踐之,毛澤東不斷告誡全黨警惕‘糖衣裹著的炮彈的襲擊。……創造了新中國建設史上一個清廉的時期”。“在計劃經濟時期,由于中國實行嚴格的按計劃配置經濟資源和社會資源。社會意識形態領域高度統一、社會結構高度一致,這時候‘透明國際還沒有建立評估體系,如果評估的話我國得分應該是在5分以上,屬于比較廉潔的國家”。而國際透明組織2009年發布的2009年度清廉指數顯示,我國為3.6分依然屬于腐敗比較嚴重的國家。

二、基礎秩序的瓦解——潛在尋利人腐敗行為的博弈分析

鑒于制度反腐論在解釋力上存在的一些不足。因而不僅應該對制度反腐論進行理論反思,而且應該嘗試運用不同的視角和方法對腐敗問題進行新的考察。我們認為,反腐敗制度的失效并不是制度本身的問題,而是作為制度運行的基礎和條件的基礎秩序出現了問題,這就為理解制度失效提供了一種新的解釋思路。

本文擬基于博弈論,即研究各個理性決策個體在其行為發生直接相互作用時的決策及決策均衡問題。博弈論中一個重要的假設就是所有參與人都是理性的,因而本研究采用方法論上的個人主義和主觀主義,將參與博弈過程中的個人都視為“理性經濟人”。同時我們借用尋租理論中的委托代理模型中的概念,將不掌握公共權力的潛在腐敗個體視為尋利人。將掌握公共權力的潛在腐敗個體視為代理人,并在此基礎之上首先對尋利人與尋利人之間的行為選擇進行分析。

(一)潛在腐敗尋利人之間的博弈過程

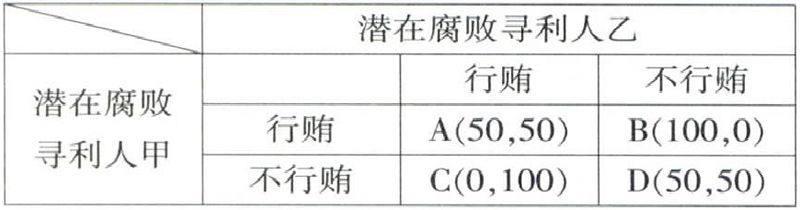

博弈論中有一個著名的分析模型就是“囚徒困境”。以這個模型為基礎我們假定有兩個潛在的腐敗尋利人,他們作為理性經濟人都試圖選擇使自己效用(利益)最大化的行動。他們根據可能成功機會的多少來確定他們可能的行為選擇,即行賄或者不行賄。由此而形成了一個策略組合,如下圖所示:

圖中A、B、C、D代表潛在腐敗尋利人甲和乙可能做出的策略組,括號內的數字前項表示甲做出行為選擇后可能達到自己目的的幾率,后項表示乙做出行為選擇后可能達到自己目的的幾率。如果甲和乙都不選擇行賄,那么他們都有50%的機會達成自身的目的;同樣,如果甲和乙都選擇行賄,那么他們也都有50%的機會成功;一旦甲選擇行賄而乙卻不選擇行賄,那么甲就100%實現自己的目的;反過來,乙選擇行賄而甲不選擇行賄,那么乙就100%實現自身目的。

從靜態角度考察,如果不考慮乙的選擇,對于甲來說B顯然是最好的選擇,因為他肯定可以達到自己的目的;次要選擇就是D。因為他可以在沒有任何損失的情況下同乙進行公平競爭;最差的選擇是C,因為他將沒有機會達到自己的目的。因此,對于甲來說,他的選擇次序是B→D→A→C。以此類推,對于乙來說,他的選擇次序是C→D→A→B。

從動態角度來考察在既定背景下理性的甲和乙最可能采取怎樣的行為選擇。第一,策略組A中,甲和乙都選擇行賄。結果是兩人都損失一定的經濟利益但卻無法完全保證自己能夠達到自己的目的。如果甲認為乙一定會選擇行賄,那么他沒有絲毫的動力去改變自己的行為選擇,因為一旦他選擇不行賄而乙選擇行賄,他將沒有任何機會達到自己的目的。反過來,如果乙假定甲一定會行賄。那么乙同樣也會選擇行賄,因為如果他不采取這樣的行為選擇就會導致他沒有任何機會去達到自己的目的。從動態的角度來看。甲和乙都選擇行賄(即策略組A)是最穩定的,甲和乙都沒有動力選擇其他的行為方式。第二,策略組B對于甲來說是最好的選擇,所以他沒有動力改變自身的行為選擇;但對于乙來說,這樣的選擇是最壞的結果因為他將沒有機會達到自己的目的,因此,乙很有動力去改變自己的行為選擇,從而導致A。第三,策略C對于乙來說是最好的選擇,同樣的道理,在此策略組中甲非常有動力改變自己的行為選擇,從而也導致A。第四,策略組D是最不穩定的,甲乙雙方都有動力改變自己的行為選擇,因為如果自己不改變而對方改變,那么自己將失去機會。

(二)影響潛在腐敗尋利人博弈過程的文化因子

博弈論可以分為兩個最基本的博弈,即合作博弈和非合作博弈。區分合作博弈還是非合作博弈有兩個重要的評判標準,一是局中人在相互作用過程中能否達成一個具有約束力的協議;二是博弈是以個人理性還是以集體理性為基礎。前文描述的博弈過程中參與人是個人利益最大化的局中人,而博弈結果造成了個人利益的滿足而集體利益的受損,屬于典型的非合作博弈過程。任何博弈過程都是在特定的背景和框架中進行的。因而這個具有約束力的協議就是我們所說的基礎秩序,即文化規范。在這種文化規范的影響下,博弈產生了這樣的博弈結果。

1.潛規則的盛行。在現實生活中存在兩種社會規范,第一種規范是正式規范,具有公開的、成文的、合法的特點,是集體理性的產物,其價值取向是集體利益;第二種規范(也是人們常說的潛規則)是隱蔽的、不成文的、不合法的。但卻是人們在心理上默認并在現實生活中遵循的規范,是個人理性的產物,其價值取向是個人利益。在動態博弈過程中的局中人的博弈行為并不只是發生一次的而是多次的,由此形成“共同知識”,即每個當事人都知道在以前博弈過程中發生了怎樣的事實。但在現實生活中,共同知識的范圍可以擴展到基于歷史、文化的延續。前文對潛在行賄者的博弈過程分析是建立在參與者都認為通過行賄就能夠達到自己目的的假設的基礎之上的(沒有這樣的假設前文的分析就無法成立),參與者之所以有這種價值理念,是因為他們都有通過博弈而形成的“共同知識”。因此。這種共同知識也就成為了人們對于盛行的潛規則的心理認同和默認。而這種對于潛規則的共識,又反過來強化了互動雙方在下次博弈過程中對彼此行為預期的穩定性。

2.信任感的缺失。社會學家盧曼從新功能主義的角度來研究信任問題,并把信任區分為人際信任和制度信任。前者建立在熟悉度及人與人之間的感情聯系的基礎上,后者則是用外在的,像法律一類的懲戒式或預防式的機制,來降低社會交往的復雜性。首先,我國自古以來就是一個非常注重人際關系的社會,人們總是從相互交往頻繁的人際關系中獲得對對方的信任,這不僅是個人心理上的反應,更是中國文化傳統的延伸。但對于身處一次博弈過程中的參與人甲和乙來說,他們彼此并不熟悉。也沒有任何情感上的聯系,無法形成最基本的信任。同時,基于個人的生活經驗及文化傳統會形成“共同知識”的公式化,他們不知道對方將做出怎樣的行為選擇,也無法信任對方會做出有利于集體利益的行為,因而為保證自身利益而選擇損害集體利益的行為。其次,當互動中人與人之間的人際信任無法達成時,有關的制度因素將會給行動的達成提供支撐。通過人們對制度的信任增進互動中的信任。但是,由于我國目前制度運行的基礎秩序出現了問題,即制度建設與文化規范相脫節,導致共同知識的公式化及在潛規則盛行的文化氛圍背后隱藏著人們對于制度的不信任。

三、基礎秩序的混亂——潛在腐敗委托人的博弈分析

目前,被各個研究機構和諸多學者所廣泛使用的腐敗概念是國際透明組織對腐敗概念的解釋:“公共部門中官員的行為,不論是從事政治事務的官員,還是行政管理的公務員,他們通過錯誤地使用公眾委托給他們的權力,使他們自己或親近于他們的人不正當地和非法地富裕起來”,即“濫用委托權力以謀取私人利益”。腐敗行為不僅僅涉及潛在腐敗尋利人個體,也包括潛在腐敗委托人個體,并且他們的行為選擇在腐敗行為發生機制中起著決定性作用。

(一)潛在腐敗委托人的博弈行為分析

以博弈論為基礎分析潛在腐敗委托人的行為選擇必然涉及兩個方面的內容,一是他們根據腐敗的成本與收益的理性算計來確定自己的行為選擇:二是根據與他們密切相關的潛在腐敗委托人群體中他人的行為選擇及其后果的觀察來確定自己以后的行為選擇。

任何腐敗行為都有其成本與收益,潛在腐敗委托人會有意或無意地對腐敗的成本與收益進行詳細的計算和分析。以做出效益最大化的行為選擇。面對能夠腐敗的機會,潛在腐敗委托人有兩種選擇,即腐敗或者不腐敗。如果不腐敗,他得到的收益包括現有收入,將來預期收入及作為連接人員的道德滿足感。一旦選擇腐敗并且被查處,這些收益就全部沒有了,因此,這些收益可以看作是潛在腐敗委托人的腐敗成本。而腐敗的收益就是通過腐敗行為得到的直接經濟收入。只有當腐敗行為的收益遠大于腐敗的成本的時候,他們才會做出腐敗的選擇。但其中還有一個至關重要的變量,即被查處的概率。被查處的概率直接影響到潛在腐敗委托人對腐敗的成本與收益的計算模式,進而影響其行為選擇。在成本收益計算過程中,被查處概率是一個主觀函數,取決于潛在腐敗委托人對在相關群體中他人的行為選擇及其后果的觀察。因此,個人對腐敗成本收益的計算總是在特定群體的背景中來理性思考的,個人的行為選擇依賴于某種行為選擇在群體中的分布。

潛在腐敗群體中有多個潛在腐敗個體,他們作為理性經濟人也都試圖使自身利益最大化。他們根據群體中他人的行為選擇及其后果來確定自己的行為選擇。我們假設群體中存在一個全部采取某一行為方式(不腐敗)的群體和一個采用不同行為選擇(腐敗)的個體。當這個采取腐敗行為選擇的個體得到了腐敗的直接收益而且沒有得到懲處,這就意味著他所得到的收益比沒有選擇腐敗行為方式群體中的任何一個個體的收益都要高。而原有群體中的個體在大多數情況下只和原有群體中的個體“相遇”。因為這個采用不同行為選擇的個體是少數,個體并不會立即改變自己的行為方式;一旦原有群體中某一個體和這個例外個體“相遇”,個體發現采取不同行為方式能夠得到更多的收益,并且不會受到懲處,因為群體中的大多數個體依然采用原有行為方式,那么他就會改變自己的行為方式從而選擇腐敗。經過多次博弈過程,采取腐敗行為方式的個體越來越多,原有群體中的采取不腐敗行為方式的個體與采取腐敗行為方式的個體“相遇”的機會越來越大。整個群體中可能改變自己行為方式的個體也就越來越多。當群體中選擇腐敗行為方式的個體成為多數,而選擇不腐敗行為方式的個體成為少數,就會形成一個穩定的策略組合。

同時,從個體角度來考慮。在潛在腐敗群體中,潛在腐敗個體每一次博弈的“對手”都是隨機的,他只知道在整個群體中采取某種行為方式的個體有多少,并以此為依據來確定自己將要面臨的博弈中采取哪種行為方式。這種決策在多次博弈后逐漸積累和繼承下來成為控制個體行為方式的程序,這種程序一旦確定將影響個體在以后博弈過程中的行為選擇。

(二)影響潛在腐敗委托人博弈過程的文化因子

按照新制度經濟學代表人物諾斯的觀點,制度是由正式規則、非正式規則和兩者的強制性所組成,是影響個人選擇的最重要的因素。但是新制度經濟學將研究的重點放在了帶有強制性的正式制度上,而忽視了非正式制度的作用,認為非正式制度對于制度的良性運行是必要的但不是充分的。關于這一點連諾斯本人也承認。“盡管信仰顯然已經成為信念體系的一個基本組成部分,但是我們對信念體系和隨之產生的非正式規則的發展卻了解很少”。

1.信仰缺失。信仰是一種重要的力量源泉,它能夠為個體的行為選擇提供強大的驅動力。但隨著我國經濟社會的不斷深入和推動,社會生活的世俗化,以及大眾文化的迅速興起,崇高理想式的信仰逐漸褪去神圣的光環。一方面,面對市場經濟快速發展帶來的經濟繁榮、物質豐富、財富增長,人們感性的物質需求被極大激活,信仰逐漸失去了其驅動力,人們對信仰的熱情追求轉變為對現實利益的理性計算,盡管人們在某種程度上依然認識到信仰對于人生的意義,但人們更多地關注眼前的現實物質生活。另一方面,隨著改革開放的不斷深入,新觀念、新事物不斷呈現,同時在國內外各種社會思潮相互碰撞、相互激蕩的影響下,信仰對于人們行為方式選擇的導向作用也逐漸弱化,當信仰與現實利益發生沖突時,人們常常會放棄信仰而選擇更為現實的利益。

2.價值觀念的失范。價值觀念簡單地說就是人們在社會生活中對于價值的基本判斷及評價。價值觀念來源于生活實踐,某種價值觀念一旦形成,它作為社會文化的解釋框架就會反過來引導和制約人們的思維方式和行為選擇。隨著我國經濟社會轉型的不斷深入,價值觀念也經歷著急劇的、深刻的嬗變,造成了這樣一種失范狀態:舊的價值觀念和行為模式被普遍否定或遭到嚴重破壞,逐漸失去了對社會成員的約束力;新的價值觀念和行為模式未被普遍接受或尚未形成,不具有對社會成員的有效約束力,使得社會成員的行為缺乏明確的社會規范約束。形成社會規范“真空”這樣一種社會狀態。

首先,價值觀念的多樣化。價值觀念的多樣化導致人們對同一事物產生不同的認識和判斷,也導致人們面對同一情景中采取多種不同的行為方式和選擇。一方面,我國社會正在經歷著從傳統社會向現代社會的過渡,傳統價值觀念愈來愈受到現代文化的沖擊和挑戰,新舊事物的意義和價值被重新認識。人們價值觀念也經歷著不斷重構的過程。在新舊價值觀念的沖突過程中往往呈現出價值觀念的多樣化。另一方面,我國也正在經歷著從計劃經濟體制向市場經濟體制的轉型,市場經濟從某種程度上可以看作是利益主體多元化的經濟,這就注定了價值觀念是多樣化、多層次的系統。

其次,價值觀念的功利化。經濟行為主體的相對獨立性是市場經濟得以運行的條件,因此在市場經濟條件下,個人的主體意識的普遍覺醒和主體地位穩固確立:追求個人利益、強調個性選擇、要求個體自主;同時市場經濟的繁榮也喚醒了人們對感性物質生活的滿足需求。以往人們推崇的崇高價值理念受到沖擊,理想在現實面前蒼白無力。價值觀念的功利化導致人們在現實生活中用更加理性、更加現實的眼光看待一切。使人們在社會生活中對待一切事物都以利益、效益、利害來標示。

四、基礎秩序的再造——制度與文化的良性互動

關于制度與文化關系的討論由來已久且眾說紛紜。這一問題取決于人們對于文化與制度概念的界定。新制度主義經濟學家道格拉斯·諾思認為,制度是一個社會的游戲規則,而制度提供的一系列規則由社會認可的非正式制度、國家制定的正式制度和執行機制所構成。社會學制度主義學派所界定的制度不僅包括正式規則、程序、規范。而且還包括為人的行動提供‘意義框架的象征系統、認知模式和道德模板等。他們都傾向于從廣泛意義上來界定制度,將通常被認為是文化重要組成部分的意識形態、價值觀念、道德倫理、風俗習慣等都納入到制度范圍內,即制度包含文化。而人類學家和社會學家大多將文化視為一個廣義上無所不包、無所不含的概念,即文化是人類所創造的一切物質文化和精神文明的總和。因而,在某一社會中由人們所創造和設立的各種制度便被文化所涵蓋,成為文化中的一個重要組成部分。無論是哪種看法,文化與制度之間都有著不可割裂的內在聯系。在此。需要說明的是,我們關心的是文化、制度在腐敗行為中的作用和影響,如果制度抑或是文化都無所不包。那就什么問題也說明不了。為此,可以將制度與文化視為相互獨立、相互補充的兩個部分,即制度理解為人們有意識創造的一系列政策法則。包括政治規則、經濟規則和契約等:將文化理解為社會公認的行為準則和內部實施的行為準則。主要包括價值觀念、倫理規范、道德觀念、風俗習性、意識形態等因素。具體到腐敗問題的治理而言,制度反腐與文化反腐就成為了一個問題的兩個方面,且是不可分割的兩個方面。

在我國由計劃經濟向市場經濟轉軌、傳統社會向現代社會轉型的過程中,制度與文化各自更新變化的速度不一致,導致傳統社會中制度與文化的內在對應關系被打破。就腐敗治理問題而言,制度是腐敗治理之體,而文化是腐敗治理之魂,只有將兩者有效結合起來并使之形成良好的互動關系,才能取得事半功倍的效果。從我國目前反腐敗的實踐來看,在市場經濟不斷完善的推動下,我國反腐敗制度建設取得了長足的進步,而在社會轉型相對遲緩的情況下,作為反腐敗制度順利運行的基礎秩序的文化反腐機制卻沒能跟得上,制度反腐與文化反腐出現了內在的不協調,造成我國腐敗現象遲遲無法得到有效的遏制。因此。如何培育與反腐敗制度良性互動的反腐敗文化并使之共同協調發展。就為我國治理腐敗提供了新的思考方式和路徑選擇。

責任編輯 楊小民