以心觀物游于藝

邵大箴

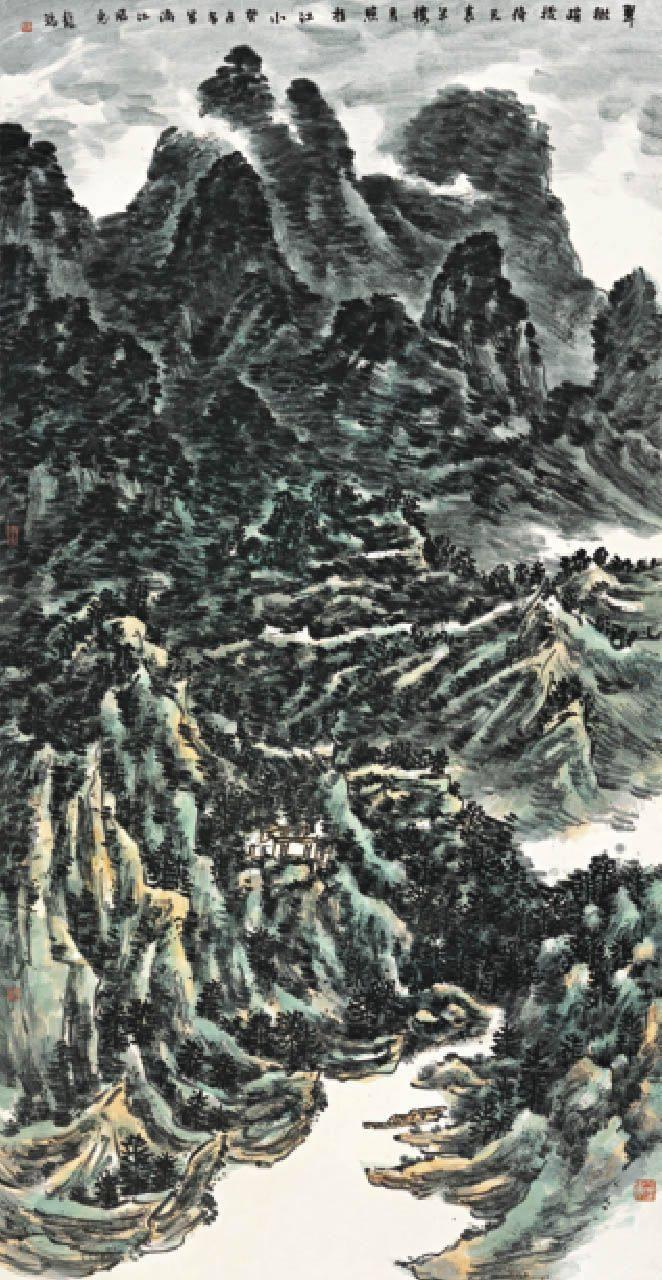

20世紀以來中國畫藝術思潮波瀾起伏,頗值得我們深入學習與研究。辛亥革命、五四運動之后,雖有一些文化界先驅大力提倡以西畫的寫實方法改造國畫,以促進國畫的革新,并得到不少負笈海外學習繪畫的學子們的擁護,但傳統文人畫的文脈仍連綿不絕。陳師曾為文人畫所作的辯護文字,影響深遠。1949年之前,傳統文人畫與“中西融合”型的國畫兩種格體并存,后者在輿論上略占優勢。待中華人民共和國成立之后,傳統文人畫的藝術主張屢遭批判,以西補中的派別占有主流與正統地位。這種局面之所以形成,有其復雜的歷史原因。假如說“外師造化,中得心源”是體現了國畫傳統的話,那么清代中期之后文人畫末流陳陳相因風氣無疑背離了這種精神。從上個世紀三四十年代始,許多藝術家包括徐悲鴻、趙望云等大力提倡國畫寫生,以矯正末流文人畫只師古人表皮而忘卻傳統文化精神,忘卻師物、師心給國畫創作造成的偏差。寫生,是“師物”的重要手段,在國畫傳統中并不陌生,只是國畫主張的寫生重在作者對客觀物象的觀察與體會,而不是像西畫那樣對物對景的直接描寫。引進西畫寫生法,無疑促進了國畫內容與形式的變革。在山水畫領域,李可染的理論與實踐產生的影響尤為突出。不過,寫生法本身并不能挽救國畫衰敗的趨勢,只有師造化與師古人、師心結合起來,才是引向國畫向前拓展的正道。后來者學習李可染者多偏重于他的寫生主張,忘記了他“以最大功力打進去”研究古人的艱苦實踐以及用心領悟自然的藝術修養。這是李可染之后山水畫創作出現的新問題,也是山水畫藝術要深入弘揚傳統文化精神繞不開的問題。

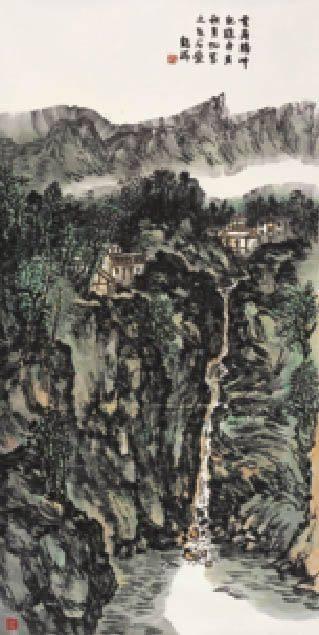

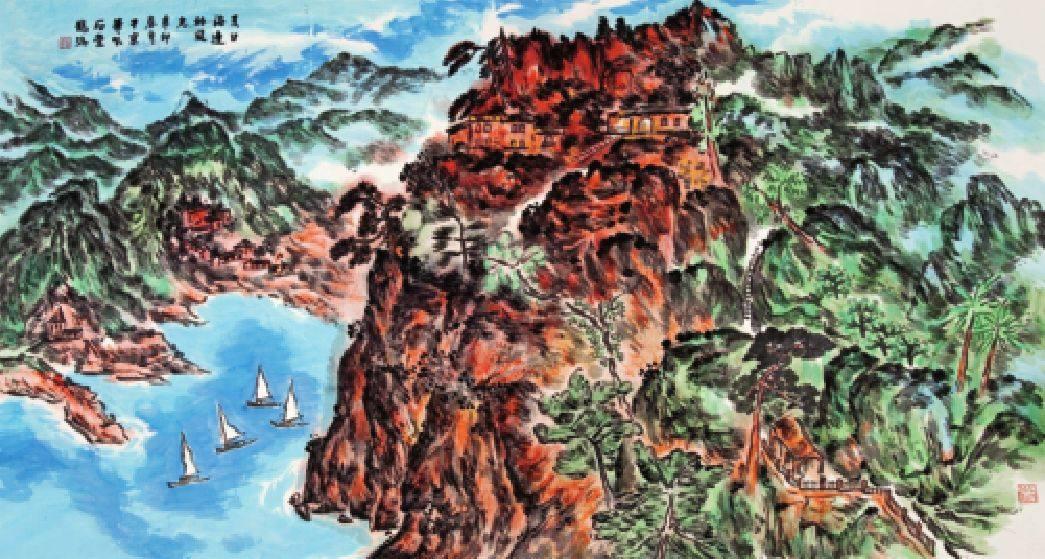

龍瑞是從師承李可染藝術步入山水畫壇的,他懂得寫生的重要性,也掌握了很好的造型技巧。在80年代中期創新思潮的推動下,他用構成法創作的山水畫,反映了他努力擺脫寫生山水圖式、大膽探索新法的嘗試,作品得到人們的認可與積極評價。但從90年代初開始,他的藝術創作卻逐漸發生變化,其動因是受當時文化界“復歸傳統”大思潮的影響。在這一思潮中,承繼和發揚文人畫傳統筆墨精神的黃賓虹,理所當然地受到美術評論界和山水畫界的特別關注。龍瑞山水畫創作的轉型正是從學習和研究黃賓虹的藝術理論與實踐開始的。他深入探究筆墨的內在精神,領會傳統文人畫的真諦,尤其對山水畫“游于藝”的審美理想頗有感悟。他的山水畫從筆墨到圖式,全面向黃式畫風復歸,在題材、立意、構思和筆墨語言上,更為自由、隨意和率性,其旨意是他自己一再表述的“貼近文脈,正本清源”。所謂文脈,我理解為是傳統山水畫的寫意精神;所謂正本清源,即用傳統山水畫“以心觀物”取代“以物觀物”的方法。

由于龍瑞的理論主張與藝術實踐對國畫界流行的山水畫創作模式提出了挑戰,又由于他身居國家畫院院長職務的關系,他的畫風影響大江南北,一時間在全國形成被稱為“黃賓虹筆墨熱”的風氣。不用說,在龍瑞畫風追隨者當中,并非所有人真正理解龍瑞藝術主張的真諦。對龍瑞畫風的轉型和領風氣之先的行為,畫界至今褒貶不一,這是正常現象,反映了我國畫界活躍的學術氛圍。就我個人淺薄認識,這一風氣的出現,有其內在原因和理由,即出于山水畫變革過程中的內在需要,是對20世紀50年代以來山水畫過分強調師物,忽視師古人和師心造成缺失的反駁,也是中國畫張揚筆墨語言,走向隨心、隨性,達到自由表現的必經之道。就此而言,龍瑞的作用是不能也不應該被忽視,并且應該給予積極評價的。在人們書寫上世紀末、本世紀初國畫思潮變遷史時,龍瑞的作用會被書寫于史冊的。

龍瑞坦承,他的山水畫探索步伐仍在進行之中。他懂得,要在黃賓虹藝術成就的基礎上,有新的拓展,并非易事,需要花大力氣。從我和他的接觸之中,發現他正在通過讀書、思考修煉自己的內功,不斷變革和完善自己的繪畫實踐。我們期待他在藝術上取得更大的成就,期待他為傳統山水畫精神的發揚光大,做出更重要的貢獻!