從動作約束的視角分析《彎道跑》的教學設計

宋軍 樊江波

Karl Newell在對動作發展影響因素的研究中提出了“約束”的概念,并提供了一個“約束模型”用來理解影響動作發展的各種因素。約束模式指出:要理解個體如何動作并隨著時間的發展而發展,我們不僅僅要考慮動作個體,而且同時要考慮環境和任務,個體、環境和動作任務等因素的交互作用影響著個體動作的發展(Newell,1984,1986,2000)。這一模型不僅為研究者提供了一個新的方法來研究動作發展,同時也給體育教師的教學設計提供了一個新的研究視角,即在課堂教學中如何利用或轉化約束因素對動作發展的影響,促進學生技術動作的形成,使教學活動的設計更有針對性和實效性。在此,筆者以《彎道跑》(水平三)為例,從動作約束的視角分析如何設計課堂中的教學活動,以求拋磚引玉。

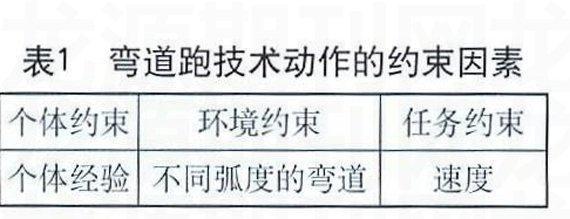

一、彎道跑技術動作的約束因素

課堂教學是圍繞課堂教學目標的實現而展開的,彎道跑教學的技能目標是通過教學使學生獲得彎道跑過程中維持身體平衡的知識與技能,掌握提高彎道跑能力的練習方法。因此,我們在圍繞技能教學目標進行教學設計前,首先要清楚個體、環境和任務是如何影響或制約學生彎道跑這一動作技能的發展。根據Newell的動作約束模型,我們對影響彎道跑技術動作的所有約束因素給予定義,如個體的生物學因素、動作學習的環境、具體的練習目標或任務等,分別對課堂教學中動作技能形成的影響因素進行考察,確立以下動作約束模型(見表1)。

二、基于動作約束視角的彎道跑教學設計分析

1根據個體約束,設計教學活動目標

個體約束是指個體的自身條件,即個體的內在因素,例如年齡、性別、個體經驗等,對于既定的教學對象(水平三的學生),彎道跑教學中的個體約束主要是個體經驗,即學生彎道跑的動作發展水平。個體經驗對教學設計的影響主要包括兩個層面:學習者動作發展的總體水平是教學設計的方向性目標(統一目標)的基礎。不同個體的動作發展水平是教學設計的達成性目標(具體目標)實現的保證。

(1)根據學生“彎道跑”動作發展的總體水平,制定方向性教學目標。

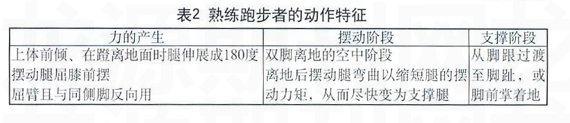

學生彎道跑動作發展的總體特征是:隨著兒童年齡增長或生理成熟,他們在奔跑的動作控制方面得到了較大發展和進步,包括跑的過程(如跑的動作發展模式)和跑的結果(如距離和速度等),動作也更加熟練有效。年齡5—8歲之間的兒童在14歲之前,他們在短跑和往返跑方面進步非常快,而且這種變化也相當的穩定;同時,跑步動作的穩定性隨著年齡增加而提高。這種趨勢與大多數兒童獲得更高動作技術水平的時期相一致。基于熟練跑步者的動作特征和教學經驗的考察,水平三的學生跑步動作總體屬于熟練的動作模式,這是我們教學設計方向性目標確立的基礎,因此,根據學生“跑”的動作發展總體水平,制定方向性教學目標(知識與技能):通過彎道跑練習,85%的學生能夠掌握彎道跑技術及練習方法,提高彎道跑過程中維持快速跑與身體平衡的能力(見表2)。

(2)根據個體“彎道跑”的動作發展水平,設計具體的達成性目標。

學生動作發展的總體水平是制定統一教學目標的基礎,但對于不同學生來說其經驗(或能力)又是不同的,例如有的學生在嬰兒時期缺少爬行經驗或錯過學步練習的關鍵期,跑的動作發展模式將會受到影響,造成奔跑動作的不協調。如果我們忽視這種差異而對某一目標作統一要求,勢必會造成少數學生心理上的落差,影響教學活動的效果。對于水平三的學生來說,他們在彎道跑練習中出現的上下肢配合不協調、身體僵硬直立、腳著地部位不適臺等現象,更需要我們的重視和關注。因此,教學活動的設計還要兼顧個體動作水平之間的差異性,將方向性目標具體化為適應于不同水平學生的具體行動,針對學生跑步動作出現的某一方面的不足選擇適當的練習方法,指向學生動作發展的“最近發展區”,因材施教,循序漸進,克服學生出現的不適宜的動作模式,實現目標統一性與個體差異性的有機結合。

2利用環境約束,強化學生彎道跑正確動作模式的體驗

環境約束是指個體動作技術學習時所依存的空間或運動的條件。任何身體運動都不能脫離一定運動環境而獨立存在,而不同的運動條件則對學習者的動作學習與控制產生著直接的影響作用。

Langendorfer和Roberton(2002a,2002b)的研究發現,個體動作特征的表現現象是不穩定的,如果動作系統的參數發生改變,它們也會隨之變化。個體在動作的執行過程中會通過動作控制系統,不斷的擷取環境中與動作有關的信息,感知環境的改變,調整自身的動作模式以適應環境的變化。彎道跑中,影響學生動作模式的因素主要是彎道的弧度,其他諸如風速、照明、跑道傾斜度等環境約束因素在課堂教學中不容易調控,故不作詳細分析。

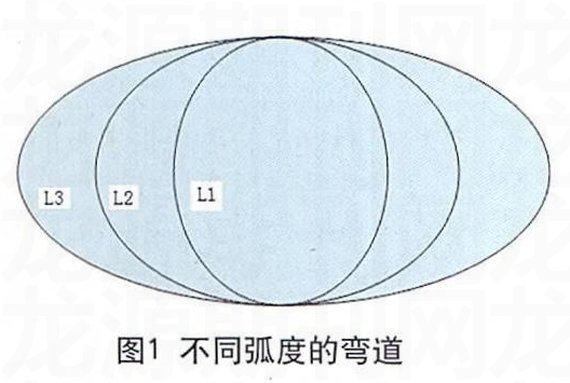

彎道跑教學的重點、難點是學生在快速彎道跑過程中如何克服離心力的影響,維持身體的平衡,即身體自然內傾,加大右臂的擺動幅度和右腿蹬地力量。我們知道,當學生進行彎道跑練習時,他們會根據弧度的不同,從本身已具有的奔跑動作技能中選擇自己習慣的動作模式,完成練習并維持身體平衡,但學生可能并不會意識到哪些動作是合理的,哪些是不合理的。學生彎道跑技術動作的學習是建立在直道跑經驗的基礎上,通過與直道跑的感覺進行比較的過程中發生的,如果他們能夠注意到自己的感覺(直道與彎道跑的動作模式)發生變化時,學習效果就水到渠成的達到了,因此,我們可以通過設計不同弧度彎道跑的練習方式(見圖1),并提出問題:不同路線的跑動過程中,手臂擺動有何不同?身體姿勢有何變化?兩腳的著地點和用力是否有差異?讓學生思考、對比,強化學生彎道跑正確動作模式的體驗(身體內傾幅度、右臂擺動幅度等與彎道弧度成正比),改進技術動作,具體練習的設計如下:

練習活動一:30米直道快速跑;

練習活動二:小弧度的彎道快速跑(L1)

練習活動三:中弧度的彎道快速跑(L2);

練習活動四:大弧度的彎道快速跑(L3)。

3設計不同的任務約束,突破教學重點難點

任務約束是指那些與活動目標相關的因素。不同的練習任務或要求對個體的動作模式有著重要的影響,同樣也影響著教學目標的實現,如果練習活動的設計背離了教學目標或不能與之相適應,就談不上教學目標的實現。

Roberton等人的研究案例(教5歲兒童單腳跳的高級動作模式),教師以示范并言語提示兒童,兒童邊看邊聽,然后單腳跳,并使懸起的膝和雙臂擺動,但是學生手臂不能夠與跳躍的那條腿相協調。同樣,筆者在江蘇省首屆特級教師論壇上看到的某位教師的“彎道跑”(水平三學生)教學設計也說明了這一點,這位教師的教學設計是:(1)教師講解示范彎道跑動作要領,(2)學生左、右臂分別擺動的彎道跑練習;(3)學生分別用左腳外側、右腳內側著著地的彎道跑練習,其結果是在隨后進行的彎道跑完整動作練習中,學生出現了同手同腳或單臂擺動等錯誤動作。以上案例表明,促進變化的控制參數不是視覺或言語的模式,盡管視覺或言語的模式對于年長的兒童可能有效,使兒童學習更高級的動作模式的更好方法是設置與目標相適應的任務參數。

彎道跑中影響學生動作模式的任務約束主要是速度參數,例如,學生在進行全速的彎道跑練習時,最有可能的跑動模式是身體內傾、左臂擺動側幅度小右臂擺動幅度大、左腳掌外側著地右腳內側著地,也就是說他會選擇最有效果的完成任務的奔跑模式。但是,如果讓他以較慢的速度完成相同弧度的彎道跑時,最有可能表現出來的動作是身體直立、兩臂擺動幅度幾乎相同、以兩腳全腳掌著地的方式完成任務,其原因是這項任務并不需要選擇與此前相同的動作模式便可以維持身體的平衡,他們會依據任務要求的不同來選擇不同的奔跑模式,可見,當速度的要求發生變化時,彎道跑的動作表現也會發生相應改變。因此,彎道跑教學,我們可以利用速度約束,設計不同練習活動(彎道弧度固定):(1)慢速彎道跑練習;(2)中速彎道跑練習,(3)全速彎道跑練習。

在練習結束時,提出問題:以上彎道跑練習中,手臂擺動有何不同?身體姿勢有何變化?兩腳的著地位和用力是否有差異?通過學生的思考、總結,上體姿勢、擺臂和腳掌著地等問題就自然從本體感覺的“地平線”上升了起來,課堂教學的重點難點“彎道跑過程中如何維持速度與身體平衡”的問題得到了解決,即身體內傾、加大右臂擺動幅度、右腳內側用力蹬地(與速度成正比)。

Karl NeweU的動作約束模型為體育教學活動的設計提供了一個新的研究視角,我們應深刻地理解和領悟個體、環境、任務等約束因索的交互作用對個體動作技能發展的影響和意義,其具體效果需要我們在課堂教學的實踐中去探索、檢驗和完善,從而使教學活動的設計更有針對性和指向性,更有利于教學目標的達成和實現。