周汝昌 癡情方許說紅樓

“萬派歸源,可以說周先生的紅學研究是中華文化的一種學術實現。那么這種中華文化的精義又是什么?這種‘中華文化的異彩’就是‘正邪兩賦’,就是‘癡’。而周先生的紅學研究,也正好十分有趣地體現了這種‘癡’,所謂‘風雨如晦,雞鳴不已;鋒鏑猶加,癡情未已’。有了這種‘癡’,才一往情深,才無怨無悔,才生慧心,具慧眼,成慧業,造就出了一代紅學大師。”2001年10月18日,梁歸智為周汝昌的著作《紅樓小講》撰寫序言,以這一段話做結束語。今年,梁先生又在《紅學:周汝昌留下了什么?我們繼承什么?》一文中再次強調了這段話。

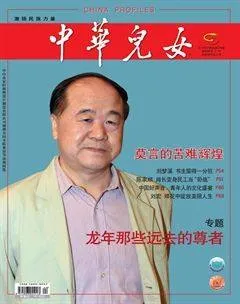

周汝昌先生1918年生于天津,字禹言、號敏庵,后改字玉言,別署解味道人,曾用筆名念述、蒼禹、雪羲、顧研、玉工、石武、玉青、師言、茶客等。他是我國最負盛名的紅學家,也是資深古典文學研究家、詩人、書法家,有60多部學術著作問世,其代表作《紅樓夢新證》,是紅學史上具有開創和劃時代意義的重要著作。2012年5月31日凌晨在北京逝世,享年95歲。

一生做曹雪芹的“神瑛侍者”

周汝昌先生凌晨在睡夢中平靜離世。那天,梁歸智接到一些紅迷的電話,求證消息的真實性,他趕忙發手機信息給周汝昌之子周建臨詢問,在證實了這一消息后,悲慟不已,當晚在博客上錄入一聯史湘云《對菊》中的詩句:“數去更無君傲世,看來惟有我知音。”為周先生送行。翌日,又作了一首七言律詩,表達對周汝老的深切懷念:“白玉樓成帝馳召,驚飛夢筆海棠夭。功奇探佚君知我,業在尊紅犬辨貂。鳳羽明朝惜美劍,龍吟子夜悟韶簫。葬花芒種真緣巧?仰首雙星萬古驕!”他讓在北京工作的兒子送去花籃,上面的挽聯寫的就是博客上那兩句史湘云的詩句,這里的“傲世”和“知音”,既指周汝昌對曹雪芹的崇拜,也雙關梁歸智對周老的知己之感。

1980年,梁歸智還在山西大學中文系讀研究生時,即撰寫了一篇論文《史湘云嫁賈寶玉說》。他懷著對著名紅學家周汝昌的崇敬之情,把論文寄給周先生,由于地址不明,經過兩次投遞的曲折,費時兩個多月,文章才到達周汝昌手中。正當梁歸智翹首期盼之際,周汝昌先生的回信飄然而至——“拆閱時心情十分激動,尤其讀到信中‘見所論,不勝欣喜。我們的看法是不謀而合的。’這些話語,更是大喜過望。待到喜悅之心潮趨于平靜,才再細細揣摩信中另一些話:‘事忙不堪言,又目壞已甚,困難很大’而仍然‘盡可能地盡先粗閱了一下’,‘個別處,論證似嫌簡略,但好處是要言不煩’……”很長時間過去了,梁歸智對于第一次收到周先生信時的情景仍然記憶猶新。

“作為一個剛從十余年的人間煉獄掙扎奮頭出來(1966年,文革爆發,正在上高中的梁歸智成為千千萬萬上山下鄉中的一員。直到恢復高考,考入山西大學讀研)正在求學讀書的研究生來說,得到一位著名老專家這樣一封意殷殷語諄諄的信,確實是獲得了一種精神動力。思緒本已是春蠶破繭絲絲抽動,這一下更如放開了大閘,鞭策了駿馬,一頭扎進探討《紅樓夢》八十回后佚文的研究之中,焚膏繼晷地干起來。論文一篇篇寫出來,又一篇篇寄出去,周先生的‘鴻雁’也一封封地飛過來。從第二封信起,對我的稱謂已經從第一封的連姓帶名稱‘同志’改為只書名而稱‘學友’。”在《周汝昌紅學五十年》這篇文章中,梁歸智寫下了彼時激動的心情。很快,周先生的第二封信又接踵而來。二人從此魚雁不斷,持續多年,互相交流討論,切磋紅學,“檢點篋中各種簡札,周汝昌先生的信獨多,已有七八十封之數,超過了任何一位師友來鴻。”

梁歸智曾這樣記述和周汝昌的首次拜謁:“第一次見周先生,乃1981年夏秋之際去北京,專程到周府拜謁,幸遇鄧慶佑先生,相談甚歡,始知周宅在南竹竿胡同某號。鄧先生且送余出王府大門,為指明路向焉。南竹竿胡同113號,見周先生正于廊下負暄執卷坐讀也。”

梁歸智記得很清楚:時間已到午后,周先生坐在古色古香的居室門外花廊下,坐著鑿花雕空的仿古式高瓷凳,旁邊是瓷桌,手執一卷線裝書,正凝神閱讀,那形象頗有一點古代書生的風范。梁歸智說自己“生性比較拘謹,初見周先生當然也是‘執弟子禮’的,不可能過分‘脫略形跡’,記得帶了一瓶山西的酒去”。

1983年,在南京召開的紀念曹雪芹逝世二百二十周年的討論會,梁歸智受邀參加,第二次見到了周先生。“那一次參觀大行宮小學——曹家西園遺址,宋謀瑒先生在現場拾了一塊老磚給周先生帶回了北京,周、宋兩先生都寫了詩,記得周先生有一句詩是‘殘磚一片君能惠’”。會議結束后梁歸智寫了一組七言絕句寄給周先生,其中兩句是“小卒過河發妄語,癡情方許說紅樓”。

此后是更頻繁的書信往來。其中有一封,梁歸智認為頗具有代表性。現摘錄段落如下:

今日原是到一處飯店開《紅樓》學刊之編委會,因身體未全復,發完了言也不愿去享大餐,就告辭回“府”了。加上下午會客人費精神……但還不顧疲乏地、艱難地閱讀了你的論文。這是傻事,也是癡情。平生不自“愛惜”精力,不知“保養”如此。

論文好極了,我說不盡的高興。我多年內心有此愿望,從最根本的問題上講一講這個重大課題。但有心無力。去年“學刊”索稿,我僅能從“婦女觀”的角度來衡量原著與續書,寫成一文。那實在淺多了。今睹新作,無比快慰,今夜恐又應喜而不寐。從今日一般水平說,有些同志讀了也未必“震動”。曲高和寡,自古為然,雖不免增嘆,然亦不必擔憂。天下士,高具眼者又何限,……但我說的“和寡”,是指“現有的”紅界中人耳。俟稍強,或當以詩題之。

這封寫于1984年2月24夜的信,梁歸智說頗有典型意義,因為從里面可以看出周先生好幾個方面的特點:“第一,他絕不是一個單純的所謂‘考證派’,而是對理論思維極富興趣和敏感,深知理論思辨在紅學研究中非常重要,也是解決‘根本的問題’的。第二,他對于真正有水平有道德的人非常尊敬,絕不以名位、地域等外在的東西作為衡量標準,絕不拿‘京都名學者’、‘中央機構大專家’的架子。第三,他對于自己暫時的不足之處毫不掩飾,而是深自反省,見賢思齊。第四,他對于‘現有的’紅學界中人估其斤兩,頗有‘知人之明’。第五,他對‘曲高和寡’的歷史真實有正確的了解和深沉的感慨。第六,他對自己所欣賞的后輩也不是一味地‘溢美’‘捧殺’,而是不客氣地指出其需要改進的地方,即使是微末之處也不放過。”

梁歸智在周先生去世后接受媒體采訪時說:“他為人很率真。有些人把他想象得很狡猾,這是誤解。他性情天真,對后輩們都熱情無私地支持和幫助。”很多次,梁歸智都提到周老先生的“癡”。他說,在學術研究中,周汝昌是孤獨的,但一生癡情不改。圍繞周汝昌有諸多非議,有學術爭端,也有派性糾紛,但這些都無法阻止他在《紅樓夢》世界中的探索。著名文藝理論家劉再復,為第二版的《周汝昌傳》寫了序,其中說:周先生原來就是一個賈寶玉,一個賈寶玉式的赤子,一個賈寶玉式的嬰兒,一個賈寶玉式的癡人,一個“真真國”里的真真人。難怪他一生都做曹雪芹這一偉大“神瑛”的赤誠癡心“侍者”……周汝昌研究《紅樓夢》,只是憑著一顆天賦以詩才、哲思、史識的心靈,在搜集的大量史料和小說文本之間游曳感受,與作者曹雪芹作心魂的交流,這樣得來的所感所見,自然與那些在新舊教條籠罩下的研究者大為不同。周先生用的“天賦的心靈”去和曹雪芹交流,以心傳心,以心發現心。

“一介書生總性呆,也緣奇事見微懷。豈同春夢隨云散,彩線金針繡得來。”又詩曰:“聰明靈秀切吾師,一卷《紅樓夢》觸百思。此是中華真命脈,神明文哲史兼詩。”周汝昌作的這兩首詩,道出了他一生與《紅樓夢》之緣。

孤獨的“學術斗士”

2012年3月,周老先生與梁歸智作了最后一次唱和詩。3月9日,周先生寫給梁歸智一首詩:“得酬宏愿苦猶甘,六部奇書一手編。午夜簫傳真善美,干霄劍指丑兇奸。”2012年3月22日,梁歸智奉和:“還淚寧知露苦甘,奇書寰宇慨殘編。誰研詩悟哲思學?青史鏗鏘辨偽奸。”

這兩首詩透露出學術界的一些復雜生態。周汝昌成名很早,五十年代已是紅學界數一數二的大學者,為什么卻總是對“名家”、“勢力”耿耿于懷呢?在給梁歸智的第一封早期信札中,已經有這樣話:“只要抱著探求真理的精神和志愿,應該這樣努力研討,無所‘畏懼’。”

梁歸智又曾經這樣說:“后來和周先生的墨緣深了,我更深深感到他有一種極為深刻的孤獨感,這種孤獨感不是由于年老,沒有隨著知名度的越來越高而有所緩解,政治環境的影響似乎也非主要原因,而是一種學術境界的孤獨感。這種強勁的壓力和壓抑—— 來自‘名家’和‘勢力’,他們以‘集體’和‘群眾’的名義‘挾天子以令諸侯’。周汝昌因此實在地承繼了曹雪芹‘誰解其中味’的歷史性孤獨感。他被迫地成了‘斗士’——為堅持和維護自已的學術見解而展開了韌性的、幾乎是畢生的‘戰斗’。”

2011年發表于《黃河》雜志的一篇文章中,梁歸智又這樣說:周汝昌不是政治斗士,也有別于魯迅那樣的“思想斗士”,而是“學術斗士”, “思想”以一種非常專門的“學術”形式出現。這種“學術”里面隱藏著關乎中華民族靈魂品質和精神境界的大問題,卻因“學術”的堅硬外殼而與大眾隔離甚遠,孤獨感因此也就格外深享邃。“兩間余一卒,荷戟獨仿徨。”魯迅的孤獨畢竟還是直面社會和人生的,周汝昌的孤獨卻幽閉在“學術”的圍墻之內,他的活動場地更專深,也就更窄仄,孤獨感自然也就更強烈。這真算得是一種奇遇,在中國歷史上,不說絕無僅有,也是很罕見的文化現像。

但就是在這樣逼仄的環境中,周汝昌還是走出了紅學研究的新路徑。1987版電視劇《紅樓夢》編劇周嶺這樣評價周汝昌:“我覺得周老他不是承前啟后的作用,而是開拓性的,篳路襤褸、空前絕后。在他之前,很多很多紅學研究是零碎的、不系統的,很多人認為第一個系統的是胡適,但胡適不是專一研究紅學的,而且并未深入下去,他主要是把治經的方法引入紅學研究,這是他最大的貢獻。真正深入下去做了巨大貢獻的是周先生,《紅樓夢新證》承接胡適的研究,但比胡適的成果要多得多。在此之后的紅學研究,都是在這本書的基礎上開展的,或者至少是受了一些啟發……”

梁歸智感慨說,曹雪芹癡,用10年寫《紅樓夢》,周汝昌更癡,用60年研究曹雪芹和《紅樓夢》。癡人之間性情和心靈,自然相知相通。周汝昌確是曹雪芹的曠世知音。大師已逝,余韻悠長,其成就,學養,風骨,魂魄,像永不熄滅的明燈,將永遠照耀著后來的學人。“他強調研究感悟及本位研究,其特色鳳毛麟角,繼任者少有做到這點,甚至完全無法理解何為‘本位’。他的去世,是一種損失。”梁歸智如是說。

責任編輯 董穎