活動理論視角下數字閱讀徽章體系構建與應用

吳娟 翟蕓 王智穎 楊東芳

[摘? ?要] 數字閱讀日益普遍,但閱讀過程缺乏激勵和監控致使閱讀效果不佳,數字徽章為改善這一問題提供了新契機。基于活動理論形成數字閱讀活動分析模型,構建出“自我調節”“軟件使用”“圖書認知”“社會交互”“規則遵守”和“分工承擔”六大維度的數字閱讀徽章體系,進而在數字閱讀軟件(三余閱讀App)中予以技術實現。為探究數字徽章對閱讀動機、行為投入和閱讀成績的影響,面向101名四年級小學生開展兩個月的準實驗研究,數據結果表明:數字徽章能顯著增強自我效能和外部動機,但對內部動機影響較弱;除反思性外,實驗組閱讀行為投入的持續性、主動性和專注性均優于對照組;實驗組閱讀理解成績比對照組提升更顯著;數字徽章對不同閱讀水平學生的影響存在差異。

[關鍵詞] 活動理論; 數字閱讀; 數字徽章; 體系構建; 應用效果; 三余閱讀App

[中圖分類號] G434? ? ? ? ? ? [文獻標志碼] A

[作者簡介] 吳娟(1975—),女,上海人。副教授,博士,主要從事技術增強語言學習研究。E-mail:wuj@bnu.edu.cn。

一、引? ?言

閱讀是人們獲取信息、了解世界的窗口。自2014年起,“全民閱讀”已連續8次被寫入《政府工作報告》[1],充分體現了國家對閱讀的重視。兒童時期是建立閱讀興趣、養成閱讀習慣的關鍵時期,從兒童入手推廣閱讀才能為全民閱讀奠定堅實的基礎,因此,兒童閱讀至關重要。互聯網時代,數字閱讀日益普及,2020年第二屆中國兒童數字閱讀大會發布的報告顯示,兒童正成為數字閱讀的重要用戶,用戶數量從2016年起年均增幅在10%以上,日均閱讀時長29分鐘[2]。目前,兒童自主學習能力尚未發展成熟,閱讀時容易被無關信息吸引,表現出閱讀動機不強、行為投入不足等問題[3],加之現有閱讀軟件缺少對過程的有效監控,難以知曉閱讀狀況,因此,無法采取有效的反饋和干預,不利于閱讀能力的提升。

數字徽章為解決這類問題提供了新思路,通過將學習的過程性數據全面記錄并可視化呈現,達到激勵和監控的雙重目的。但因未能系統分析學習活動中的各項學習行為,存在指標不全、標準模糊,對學習動機、行為投入和成績的積極作用有限等問題,引發了其能否真正改善學習的爭論[4]。作為闡釋人類社會各種活動的一般性框架,活動理論可為此提供參考。該理論將學習活動看作不同要素相互作用的完整系統[5],有助于詳細闡明活動中產生的各項行為,為確定數字徽章指標提供有效依據,使其完整、準確,從而發揮有效作用。因此,以活動理論為研究視角構建數字閱讀徽章體系,并將內嵌了該體系的三余閱讀App應用于閱讀活動中,以此探尋數字閱讀徽章對小學生的閱讀動機、行為投入和閱讀成績產生的影響,進而為優化中小學生的數字閱讀提供有益的技術工具與經驗借鑒。

二、數字徽章與活動理論對數字閱讀的啟發

(一)數字徽章的內涵與應用現狀

數字徽章是徽章的電子化表現形式,通常用可視化的圖形符號表征學習者的經歷、知識、能力等詳細信息[6]。與傳統大粒度的評價方式不同,數字徽章能有效捕捉學習過程中的細粒度行為和操作,具體直觀地展示出學習者知識和技能的當前狀態以及逐步進階的路徑。

數字徽章在大規模開放在線課程MOOC中已得到廣泛應用,例如:可汗學院根據學習難度和任務類型頒發不同等級徽章,SamEx課程平臺的數字徽章評估了學生在問題回答、評論、點贊及游戲四個維度上的行為表現,在一定程度上改善了學習效果[7]。研究顯示,它在激發學習動機和提升自我效能上發揮重要作用[8],可引發更多的學習行為,有助于學習者掌握新的更高層次的知識技能,進而提高閱讀成績[9]。也有研究對此提出質疑,認為濫用徽章會對內部動機造成不利影響[10],導致學習者不以獲取新知識和能力為目標,一味關注獎勵、成績等外部因素[11]。不同研究的實驗條件、徽章類型、學習者特征存在差異,數字徽章能否起到積極作用不能一概而論,需結合具體案例進行驗證。

數字徽章不僅是一種游戲化獎勵,而且是集學習分析、學習評價和學習導向為一體的微型認證方式,嚴謹性和科學性是其發揮作用的重要前提。因此,可將數字徽章應用于數字閱讀,改善閱讀動機和行為投入不足的問題,但仍需正視數字徽章存在理論指導欠缺、維度指標不全、邏輯結構分散的問題[12],有必要借助一定框架或理論來闡釋學習全過程,從而指導數字徽章的指標體系構建,以確保數字徽章的科學性、完整性和嚴謹性。

(二)活動理論及其對數字徽章體系構建的啟示

活動理論認為,人類通過有意義的活動了解世界、獲取知識,其結構模型由相互作用的三個核心要素(主體、客體和共同體)以及三個次要要素(工具、規則、分工)組成,并最終產生活動結果。六個要素組合構成生產、消費、交換和分配四個子系統,在各要素相互作用的過程中,活動主體受動機信念驅動產生一系列外顯行為和自動化操作,進行個體知識建構、基于規則規范行為、參與群體知識建構和分工承擔任務,實現將客體轉化為最終學習結果的活動目標[13]。

該理論在教育領域已得到廣泛應用,用來厘清不同教學情境的活動要素及其關系,識別學習狀態、指導教學干預等。例如:以活動理論指導分析電子書包環境下的課堂學習活動,為技術支持的教學活動設計提供借鑒[14];基于活動理論構建協作學習分析模型,根據六要素相互作用過程形成具體的行為觀測指標,以診斷學習表現[15];用其分析智慧課堂的教學活動,通過闡釋子系統的組成,為構建教學模式提供建議[16]。

活動理論為學者提供了理解學習者如何在特定活動中產生學習結果的框架,而數字閱讀作為技術支持下的學習活動,同屬于文化—社會活動的一種,使用活動理論作為分析框架有較高的借鑒價值。根據對六個要素和四個子系統的闡釋,可歸納出活動中的各項行為和操作,并借助學習分析技術收集相關數據,組成結構嚴密的數據集,成為數字徽章元數據的來源,從而構建完整的數字徽章指標體系。

三、基于活動理論的數字閱讀徽章體系構建

(一)基于活動理論的數字閱讀活動分析模型

數字閱讀是人類社會活動的具體開展形式,以活動理論結構模型為框架分析數字閱讀活動具備可行性。學習者在閱讀時想要對內容獲得深層次的理解,就必須積極思考并使用各種認知策略,同時以元認知的方式進行自我調節[17]。因此,數字閱讀活動的核心是閱讀者在動機信念的驅動和先驗知識的影響下,在工具、規則和分工的輔助下,對閱讀內容進行個體和群體認知以及元認知,最終導向知識生產和素養提升的過程。從這一核心內涵出發,構建出活動理論視角下的數字閱讀活動分析模型,如圖1所示。

圖1? ?基于活動理論的數字閱讀活動分析模型

模型中主體與其他要素交互形成了四個子系統,深刻闡述了閱讀過程,從中歸納出有效的閱讀行為,以確定數字徽章的認證維度和指標,對各個子系統具體分析如下:

1. 建構生成

在建構生成子系統中,主體即兒童讀者受到自我效能、內部和外部動機的驅動及先驗知識的影響,以三余閱讀App為閱讀工具,對軟件中豐富的電子圖書和拓展資源等客體進行認知,借助閱讀加工組件開展不同程度的數字閱讀活動。其本質是主體運用認知和元認知策略建構并生成知識、提升技能的過程。閱讀前讀者制定閱讀計劃,設定閱讀時長、內容、策略、工具及資源,之后執行閱讀計劃,使用復述、精細加工、組織策略瀏覽和認知文本,并在評論區與共同體交流閱讀問題,進一步深化理解。此外學習者可通過完成軟件推送的閱讀理解和寫作任務實現知識的運用和遷移。閱讀結束時自我評估并反思閱讀表現,從而做出下一步的閱讀規劃。

2. 交流互動

主體和共同體通過交流互動對客體進行認知,實現群體知識構建,在消耗諸多物力、人力和心理資源的同時實現閱讀成果的最大化。數字閱讀中的共同體包括教師和其他閱讀者兩類,教師負責組織閱讀活動,發布閱讀任務、規則和分工要求,并針對學生的閱讀問題給予反饋和引導;其他閱讀者是與主體處于同一圖書群組的學習者,與主體閱讀相同的圖書和拓展資源,并以共享和交流的形式參與社會交互。主體在與共同體交互的過程中取長補短,不斷進行自我調節,從而深化閱讀理解,提升閱讀素養。

3. 協商規范

自主閱讀并不意味著主體、共同體的學習行為毫無約束,他們仍需要遵循軟件和教師設置或共同體協商制定的規則,來保證閱讀活動正常有序開展。除了軟件操作時的熟練度、使用頻次規則,以及與共同體交互時的尊重、互助和積極交流規則,對閱讀活動的主動參與也是重要的內在要求。良好的時間管理能力和執行能力是閱讀成功的必要條件,學習者應按照一定要求,在規定時間內自定步調地閱讀足量的圖書,并完成相關任務。

4. 協調分工

協作學習中,主體與主體之間組成共同體,每個主體承擔不同的角色任務以解決復雜問題。而數字閱讀是以學生自主閱讀為主的活動,主體與共同體的交互往往以信息交換、自身發展為目的,較少涉及明顯的角色分工,但由于主體在知識、經驗和學習興趣上的差異,數字閱讀環境可以基于大數據和學習分析技術,為不同學習者推送個性化的閱讀資源和任務,因此,數字閱讀中分配子系統的形成主要源自閱讀軟件的自動分配。不同主體在承擔相應分工的基礎上,發揮自己的主觀能動性,產生多樣的學習路徑。

(二)基于數字閱讀活動分析模型的徽章體系

將數字閱讀活動分析模型進行操作化轉換,依據主體與其他要素的交互過程,可歸納出數字徽章的測評維度,分別是主體—自我調節、工具—軟件使用、客體—圖書認知、共同體—社會交互、規則遵守和分工承擔。再從時間、數量和掌握情況方面對每一維度涉及的具體行為進行分解,將其轉化為外顯的測量項,形成初步的徽章指標框架。

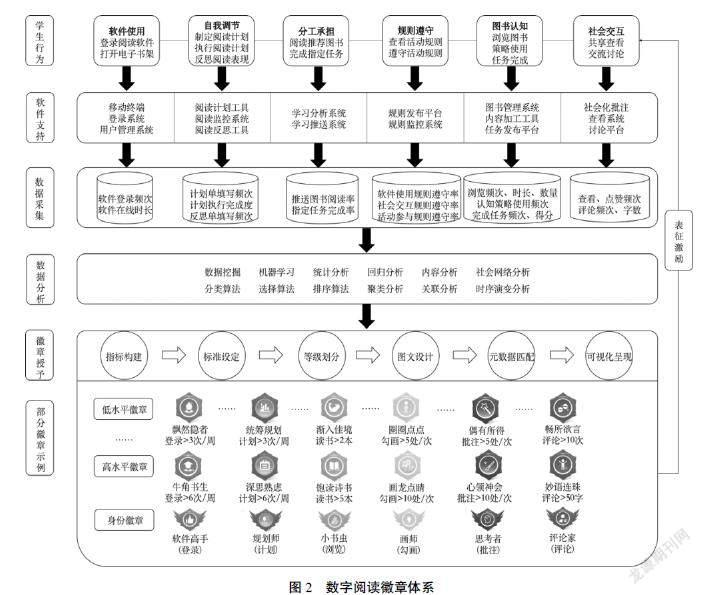

采用專家調查法修正指標框架,邀請20名一線語文教師對有效性和可測性進行“1—5”級量化評分,按照平均得分在4以上的標準保留相關指標,刪除不易直接觀測的內隱測量項,將需要大量人工評價的測量項修改為軟件可測的測量項。綜合三輪專家意見后,最終形成了涵蓋自我調節、軟件使用、圖書認知、社會交互、規則遵守和分工承擔六大維度及其子指標的數字徽章指標體系,并基于三余閱讀App加以技術實現(如圖2所示)。學生登錄三余閱讀App開展數字閱讀,產生各種閱讀行為,閱讀軟件實時記錄相關行為指標下的每一步操作數據,并存入后臺數據庫中,根據測量項的計算方法進行數據分析,當結果滿足標準時對應的數字徽章即刻被點亮并通知學習者,學習者根據徽章反饋調整學習進程。

四、數字閱讀徽章應用的準實驗研究

(一)研究設計

研究從閱讀過程和結果兩個角度探究數字徽章對學習者閱讀表現的影響,從而驗證其應用效果。設計了前后測、非對等組準實驗研究,選取福建省某小學四年級兩個班101名學生為研究對象,以“有無數字徽章”為自變量,實驗組50人,對照組51人,以“閱讀動機”“行為投入”和“閱讀成績”為因變量。依托三余閱讀App開展為期兩個月的自主數字閱讀活動,實驗前后通過問卷調查學生的閱讀動機,借助測試題獲取閱讀成績;實驗過程中軟件自動記錄學生的閱讀行為投入數據;實驗結束后,通過訪談了解實驗組對徽章的態度,為改進數字徽章提供借鑒。

(二)研究工具

閱讀動機是吸引讀者參與閱讀的必要動力,可有效預測閱讀效果[18],內部動機、自我效能感高的學生在閱讀測試中往往表現更好[19],因此,將其作為衡量數字徽章作用的重要指標之一。使用Lau的中國學生閱讀動機量表[20]開展問卷調查,包含自我效能、內部動機、外部動機三大維度,共36個題項。問卷總體克隆巴赫α系數為0.852,信度良好。

閱讀行為投入對閱讀素養有正向預測作用,是閱讀動機改善閱讀效果的中介變量[21],故有必要探究數字徽章對行為投入的影響。參照已有測評模型,從持續性、主動性、專注性和反思性四個維度測量[22]。驗證型因子分析的結果顯示,?掊2/df為2.892<3,RMSEA為0.073<0.08,CFI為0.924>0.9,GFI為0.912>0.9,標準化路徑系數在0.62~0.91之間,說明測量結構效度良好。結合探索性因子分析和熵值法,計算出各維度下每一指標的權重,與子指標得分相乘后累加得出該維度總得分。

閱讀成績是反映閱讀結果的重要變量,由研究者和語文教師共同編制閱讀理解選擇題和問答題進行測量,考查學生對文本信息的提取、推理、應用和評價能力。此外,為了解學生對數字徽章的真實態度,與上述結果相互佐證,還就徽章的易用性、有用性和改進建議面向實驗組部分學生進行訪談。

(三)數據分析與結果

1. 數字徽章對閱讀動機和閱讀成績的影響

對實驗組和對照組的前后測閱讀動機和閱讀成績進行配對樣本t檢驗,并對后測得分進行獨立樣本t檢驗,結果見表1。實驗組自我效能(p=0.003<0.01)和外部動機(p=0.006<0.01)的后測得分均顯著高于前測,且顯著高于對照組(p1=0.000<0.01,p2=0.000<0.001),內部動機的前后測則無顯著差異,并與對照組相當;對照組后測自我效能和外部動機相比前測均下降,內部動機雖小幅提升但無顯著性差異,說明數字徽章能夠顯著激發學生的自我效能感和外部動機,但對內部動機影響不大。就閱讀成績而言,實驗組后測(p=0.005<0.01)顯著高于前測;組間前測無顯著差異,后測實驗組顯著高于對照組(p=0.035<0.05),表明學生在有數字徽章條件下閱讀成績提高更顯著。

2. 數字徽章對閱讀行為投入的影響

由于得分不符合正態分布,故采用非參數檢驗中的Mann-Whitney U檢驗判斷組間差異,具體見表2。實驗組的總體持續性(P=0.003<0.01)和主動性(P=0.000<0.001)及其所有子指標、總體專注性(P=0.017<0.05)及閱讀批注的字數(P=0.041<0.05)、閱讀后寫作得分(P=0.027<0.05)等子指標顯著高于對照組,在反思性上則與對照組無顯著差異。說明數字徽章能夠顯著促進閱讀行為投入的持續性、主動性,也在一定程度上增強了閱讀的專注性,但未能增進社會交互,同時對閱讀計劃和監控等反思性指標無影響。

3. 數字徽章對不同閱讀水平學生的影響

將學生按照前測成績的前27%、46%和后27%分為高、中、低分三組,使用協方差分析探究兩組間不同水平閱讀者的閱讀動機差異。實驗組的高、中分組在自我效能(MD1=4.34,MD2=3.74,F=6.857,P=0.015<0.05;MD1=4.40,MD2=3.94,F=20.751,P=0.000<0.01)和外部動機(MD1=4.41,MD2=3.66,F=5.644,P=0.026<0.05;MD1=4.33,MD2=3.45,F=23.730,P=0.000<0.01)上均顯著高于對照組,且中分組差異更顯著;低分組只在自我效能(MD1=4.13,MD2=3.66,F=7.048,P=0.014<0.05)上顯著高于對照組;而在內部動機上均無顯著差異。這表明數字徽章能顯著提升學生的自我效能,并有效增強高、中分組的外部動機,綜合而言,對中分組的閱讀動機作用效果最佳,但對所有組的內部動機影響均微弱。

使用Mann-Whitney U檢驗判斷兩組間不同水平閱讀者的閱讀行為投入差異。實驗組高、中分組的主動性(P=0.003<0.01;P=0.015<0.05)和專注性(P=0.006<0.01;P=0.031<0.05)及中分組的持續性(P=0.007<0.01)顯著高于對照組,兩組的低分組在持續性(P=0.026<0.05)和反思性(P=0.004<0.01)上有顯著差異,但在主動性和專注性上無顯著差異。說明數字徽章從不同層面提升了高、中、低分組的閱讀投入:(1)顯著增強高分組的主動性和專注性,保障了閱讀深度;(2)激勵中分組在兼顧閱讀深度的同時持續參與閱讀活動;(3)促使低分組學生更積極地開展數字閱讀和反思閱讀表現,但對閱讀深度的影響較弱。此外,數字徽章對高、中分組的反思性影響不大,未能有效增強閱讀計劃和監控。

五、研究結論與討論

本研究在活動理論視角下形成數字閱讀活動分析模型,據此構建了數字閱讀徽章指標體系,進而開展準實驗研究驗證徽章的應用效果。結果表明,數字徽章雖未提升內部動機,但有效增強了學習者(尤其是中等閱讀水平者)的自我效能和外部動機,促進了閱讀行為投入的持續性、主動性和專注性,并提升了閱讀成績,為改善數字閱讀環境下的閱讀表現提供了有效借鑒。

(一)數字徽章能顯著提升自我效能和外部動機

根據斯金納的強化理論,正強化如獎勵、表揚等可以使積極的行為得以保持,想要達到良好的強化效果就要遵循小步子和及時反饋的原則。即將學習目標分解為多個明確的、切實可行的小目標,學習者在完成每個小目標時都給予及時的反饋[23]。數字徽章屬于正強化的一種,并遵循了上述兩個原則。它以虛擬獎勵的形式,對學生的行為和操作進行量化分級,明確規定了徽章的獲取標準,并在學生達到相關標準時立即授予。在不斷的激勵下,學生的自我效能感逐步增強,同時感受到來自外部的認可,閱讀興趣和動機更加強烈,使得他們更有動力完成各項學習要求,在閱讀數量和質量上也有提高。

(二)數字徽章對內部動機的積極影響較小

實驗組后測內部動機得分與前測及對照組相比未表現出顯著差異,說明數字徽章對內部動機影響之微弱。認知心理學的觀點認為,外部獎勵會降低內部動機,而內部動機比外部動機帶來的學習受益更大[24]。本研究中部分徽章指向學習者的閱讀深度,一定程度上規范了閱讀行為。但學習者對簡單參與型徽章的關注仍導致了一些不良學習偏向,例如:生生交互較少,對他人閱讀表現缺乏關注;雖能依據徽章反省閱讀表現,但閱讀前和過程中缺乏規劃和監控。徽章設計也有不足,學生訪談時提到徽章數量固定使得激勵作用受限,且缺少對內隱閱讀策略的評價,對閱讀質量的促進不足。因此,應謹慎授予徽章,辯證看待其對學習的導向作用,除外顯的行為指標外,還應增加內隱指標,以降低對內部動機的消極影響,采取干預措施將外部動機轉化為內部動機,例如:增加學習者正確的目標定向和閱讀價值認同;創設新穎的情境以產生認知矛盾,引起好奇;設置問題,啟發思考;設置具有適當難度且能促成深度閱讀的任務等[25]。

(三)數字徽章能不同程度地促進閱讀行為投入

自我效能感和外部動機的增強使得學生更加積極地參與閱讀活動,產生了更多的閱讀行為,數字徽章的持續獲得則進一步強化了這些行為,形成持續的行為投入[26]。數字徽章顯著提升了學習者的閱讀頻次、時長和數量,使其主動使用閱讀策略加工文本,并完成閱讀理解問題和寫作任務,實現對知識的遷移和運用,具有一定的深度。但未能有效促進行為投入的反思性,學習者元認知意識不強,閱讀時缺少自主計劃和監控。其可能原因是與此對應的徽章數量較少且類型單一,未能有效引導學生進行自我調節學習,同時,學習者自身自我調節學習能力不足、方法欠缺,即使有徽章的激勵也難以有所行動。

(四)數字徽章有助于提高閱讀成績

閱讀動機和行為投入是預測學習者閱讀成績的關鍵因素,當兩者提升時閱讀成績也大概率有所提高[27]。數字徽章激發了閱讀動機,驅使學生進行了更長時間和更多數量的閱讀,豐富了閱讀知識;同時,引導學生在閱讀過程中使用多種閱讀策略進行知識構建,通過朗讀、勾畫、摘抄等復述策略感知并識記文本,運用圖示梳理文章結構和脈絡,在此基礎上主動思考,隨時批注對文本的理解和分析,還鼓勵學生完成更多的閱讀任務,如問題回答、閱讀后寫作等,有助于對閱讀知識的遷移和運用,最終提高閱讀成績。

(五)數字徽章對不同閱讀水平學習者的影響存在差異

數字徽章對不同閱讀水平學習者的影響由強到弱分別是中分組、高分組和低分組。徽章激發了中分組的閱讀興趣,其自我效能和外部動機得到顯著提升,能夠持續參與閱讀活動,使用多種策略解讀文本,閱讀成績得到提高。高分組已養成較好的閱讀習慣,無徽章時也表現出強閱讀動機,徽章的出現使其進一步關注閱讀質量,但閱讀計劃和監控不足。低分組在徽章的激勵下增強了自我效能,增加了閱讀行為,同時,基于獲取的徽章情況反思自身閱讀表現。但由于基礎知識薄弱,且缺少有效的閱讀策略,容易遭遇困難,僅僅依靠徽章難以在短時間內增強閱讀動機。在應用數字徽章并探究其影響時,應綜合考慮學習者個性化差異,對于作用甚微的學習者,應在徽章的基礎上輔以學習反饋、學習路徑規劃、人工教學等,多措并舉、共同促進。

綜上所述,基于活動理論構建的數字閱讀徽章體系在促進閱讀動機、行為投入和閱讀成績上取得初步成效,但仍存在一定局限性,例如:需延長實驗時間以探究徽章的影響是否隨時間變化;同時擴大樣本量,徽章的應用效果因學習者年級、性別、學習風格等的不同而有差異,應收集來自更多不同特質學生的數據以進行更全面的分析。徽章設計也應有所完善,在增多與閱讀知識和內隱策略相關徽章的基礎上,采取教學措施以促進外部動機向內部動機轉化,導向學習者深度閱讀的產生。此外,還可基于徽章表征的閱讀行為指標,預測閱讀成就并給予及時的警示和干預,動態介入學生閱讀過程以改善閱讀效果。

[參考文獻]

[1] 中國新聞出版廣電.全民閱讀連續八次寫入政府工作報告[EB/OL].(2021-03-05)[2021-12-29].https:www.chinaxwcb.com/info/569737.

[2] 中國新聞出版研究院,KaDa兒童閱讀研究院.2020中國兒童數字閱讀報告發布[EB/OL].(2021-05-08)[2021-12-29].http://www.cptoday.cn/news/detail/11472.

[3] KAVANAGH L. Relations between children's reading motivation, activity and performance at the end of primary school[J]. Journal of research in reading, 2019,42:3-4.

[4] 黃予.教育數字徽章:數字化時代的新學習認證[J].電化教育研究,2018,39(11):54-62.

[5] 戴維·H.喬納森.學習環境的理論基礎[M].上海:華東師范大學出版社,2002:91-100.

[6] 胡小勇,李馨,宋靈青,熊頻.在線學習的創新與未來:數字徽章——訪美國賓西法尼亞州立大學凱爾·派克(Kyle Peck)教授[J].中國電化教育,2014(10):1-6.

[7] BOTICKI I, BAKSA J, SEOW P, et al. Usage of a mobile social learning platform with virtual badges in a primary school[J]. Computers & education, 2015,86:120-136.

[8] YANG J C, QUADIR B, CHEN N S. Effects of the badge mechanism on self-efficacy and learning performance in a game-based English learning environment[J]. Journal of educational computing research, 2016,54(3):371-394.

[9] CHOU C? C, HE S J. The effectiveness of digital badges on student online contributions[J]. Journal of educational computing research, 2017,54(8):1092-1116.

[10] MCDANIEL R, FANFARELLI J R. A digital badging dataset focused on performance, engagement and behavior-related variables from observations in web-based university courses[J]. British journal of educational technology, 2015,46(5):937-941.

[11] HOLE A. Open badges: exploring the value, potential and practicalities of a new way of recognising skills in higher education[J]. Journal of the science of food & agriculture, 2014, 5(6):546-551.

[12] 李青,于文娟.電子徽章:在線學習評估認證的新趨勢[J].中國電化教育,2014(1):99-105.

[13] 呂巾嬌,劉美鳳,史力范.活動理論的發展脈絡與應用探析[J].現代教育技術,2007(1):9-15.

[14] 管玨琪,祝智庭.電子書包環境下的課堂學習活動分析[J].電化教育研究,2018,39(4):59-65,72.

[15] 毛剛,劉清堂,吳林靜.基于活動理論的小組協作學習分析模型與應用[J].現代遠程教育研究,2016(3):93-103.

[16] 王興宇.活動理論視角下的智慧課堂教學模式研究[J].中國電化教育,2020(4):118-124.

[17] 吳娟,王智穎,袁歡歡.智慧學習環境下語文生成性閱讀教學對文本解讀的影響[J].電化教育研究,2021,42(6):81-87,95.

[18] GUTHRIE J T, HOA A L W, WIGFIELD A, et al. Reading motivation and reading comprehension growth in the later elementary years[J]. Contemporary educational psychology, 2006,(32):282-313.

[19] LIN D, WONG K K, MCBRIDE-CHANG C. Reading motivation and reading comprehension in Chinese and English among bilingual students[J]. Reading and writing, 2012,25(3):717-737.

[20] LAU K. Reading motivation, perceptions of reading instruction and reading amount: a comparison of junior and senior secondary students in Hong Kong[J]. Journal of research in reading, 2010, 32(4):366-382.

[21] WANG X C, JIA L N, JIN Y Y. Reading amount and reading strategy as mediators of the effects of intrinsic and extrinsic reading motivation on reading achievement[J]. Frontiers in psychology, 2020(11): 586346.

[22] 張琪,武法提.學習行為投入評測框架構建與實證研究[J].中國電化教育,2018(9):102-108.

[23] 陳琦,劉儒德.教育心理學[M].2版.北京:高等教育出版社,2011:114-122.

[24] 張蕾,廖紹雯.開放教育環境下的數字徽章:設計維度與價值分析[J].電化教育研究,2020,41(7):69-76.

[25] LAU K L. Relationships between different instructional approaches and students' classical Chinese reading comprehension and motivation[J]. Journal of research in reading, 2019, 42(3-4):523-540.