要刊速遞

要刊速遞

《目撩望東方周刊》2012年第18期

美國高官清華受訓

授課教師、清華大學國際關系研究所所長閻學通教授坐在圓形長桌的一端,他沒有準備講稿,言辭犀利。在他面前,圍坐于桌邊的十幾名學生大多西裝革履,身兼重職——他們是一群“廳局級”美國官員(高級政務官)。這是第二屆“中美高級官員培訓班”上的一幕。

《新民周刊》2012年第21期

“淘寶大學”“顛覆”教育?

“淘寶大學”倍受爭議。有人說,讓學生掌握謀生的技能是教育應有之義,也有人反駁說,教育不應如此短視和功利。把義烏工商職業技術學院的行為還原到特殊的環境中,一切將更容易理解:在義烏這個“微企業”最為活躍的城市,創業成功是一個誘人的人生目標。

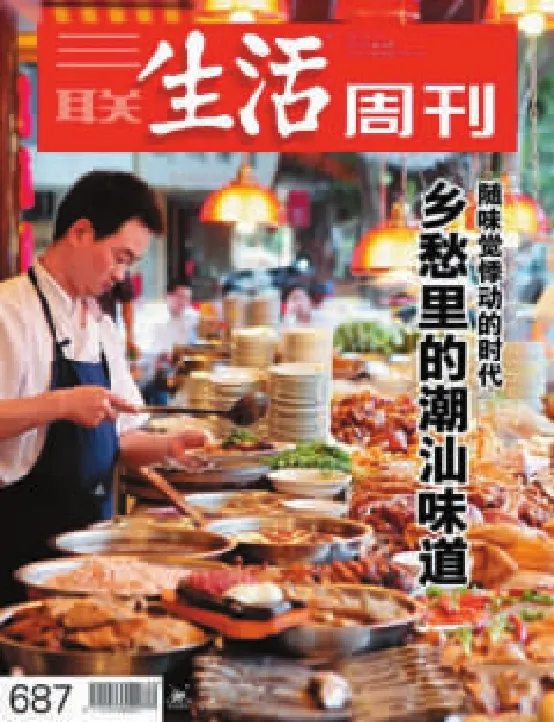

《三聯生活周刊》2012年第24期

牧羊地上的兒童村

25年前,美國人貝天牧和妻子潘姆拉來到中國當老師。1991年,因為一次在福利院當志愿者的經歷,他們與孤兒結緣,并收養了一個中國的殘疾女孩;之后又陸續收養一對雙胞胎兄弟和一個患有唇腭裂的男嬰。貝天牧夫婦和更多的好心人共同努力,建立了牧羊地兒童村(動工前是周圍村民牧羊的地方),成功幫助3000名殘疾棄兒接受了康復治療手術,撫養了900余名中國孤兒。兒童村位于天津武清與河北廊坊交界的大王古莊,在微博的傳播下迅速成為人們關注的熱點。

《南方人物周刊》2012年第18期

乳娘村的孩子

從合肥市區向北20公里,再走一段坑洼的沙土路,就到了呂面坊村。三十頭鎮的呂面坊村只有28戶人家,卻備受關注,因為這28戶人家中有近20戶寄養了福利院的殘障兒童。早在上世紀70年代初,合肥市福利院就選擇呂面坊村作為首批試點,將殘障兒童寄養在農戶家,每月給予適當補貼和其他實物資助。呂面坊村因此成為當地有名的“乳娘村”。在這里,孩子們在愛的包圍中成長,享受著家庭的溫暖,這份與血緣無關的愛,已經超越了親情。

《南都周刊》2012年第22期

內向者的“靜”爭力

不久前有條新聞:某位通過了國家公務員考試、專業考試、面試和體檢,并且總成績排在專業崗位第一名的應聘者,卻在準備上崗前被告知取消錄用,理由是——性格內向。關于“內向者是否適合職場生存”的話題,早已有人進行過討論。事實上,內向的性格也能成就偉大的事業。

《法律與生活》2012年第9期

李玫瑾:在孩子6歲前對其說“不”

父母在孩子3歲前主要實施情感撫養,在孩子4~6歲時實施性格撫養,要學會在孩子6歲前對其說“不”。在培養孩子性格的過程中,父母要克制其任性,防止其壓抑,抵制其沖動,避免其自私和嬌氣。

(責任編輯 鄧 蕙)