開放腹膜前無張力疝修補術與前入路治療腹股溝復發疝的對比研究

馮偉兆 程碧華

腹股溝疝的手術中約有10%為復發疝的再修補[1],傳統縫合修補術治療復發性腹股溝疝的再復發率可達 5%~30%[2],因此目前大多采用無張力修補的方法。對于腹股溝復發疝,既往無張力修補的方法多采用原切口入路修補,但腹股溝區解剖結構發生變化,其正常組織常被結締組織或疤痕所取代,難于解剖分離。有文獻報道再次手術時如果選擇經下腹正中切口后入路腹膜前無張力疝修補術,解剖清晰,并發癥會相對減少[3]。本組研究通過同期隨機對照研究,比較經下腹正中切口后入路腹膜前無張力疝修補術與原切口入路治療腹股溝復發疝中的療效,評價經下腹正中切口后入路腹膜前無張力疝修補術治療腹股溝復發疝中的臨床價值。

1 資料與方法

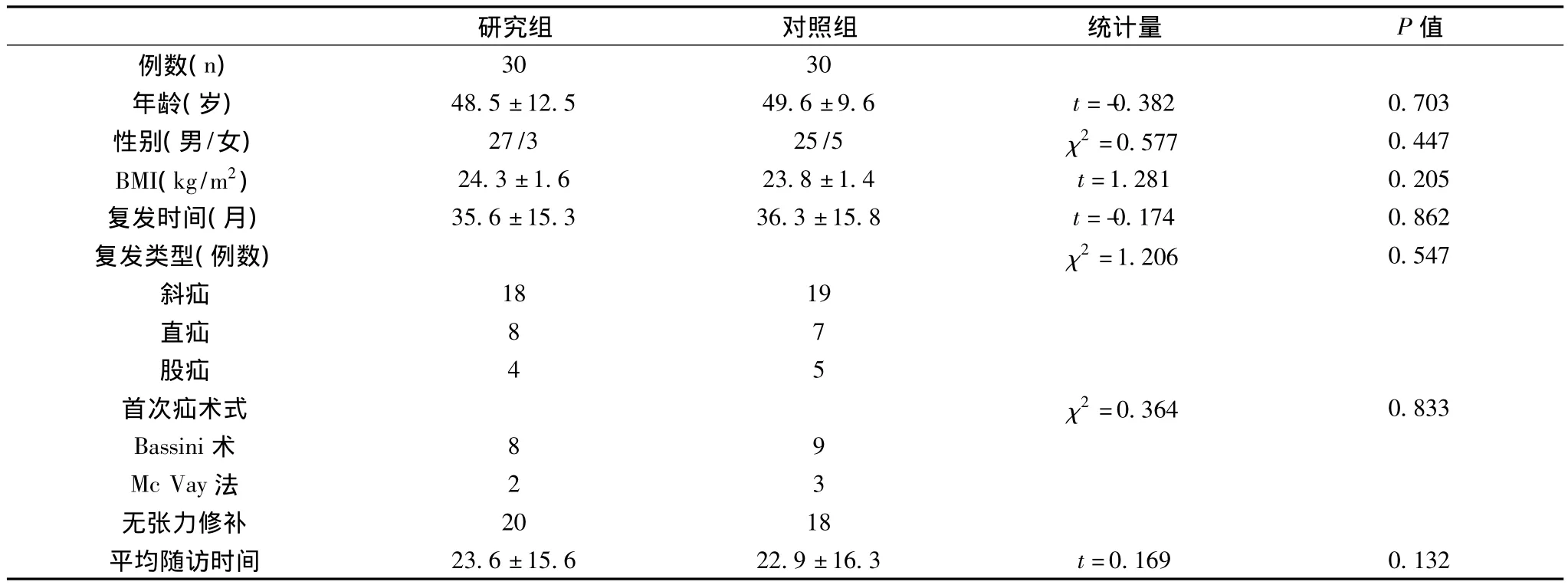

1.1 一般資料 自2007年1月至2010年6月我院治療的經腹股溝前入路修補術后首次腹股溝復發疝患者共60例,隨機分為研究組和對照組各30例。研究組中男27例,女3例。年齡22~82歲,平均年齡48.5歲。單側復發25例,左側8例,右側17例,雙側復發疝5例,復發類型:斜疝18例,直疝8例,股疝4例。既往手術方式:傳統張疝修補術10例,包括Bassini術8例Mc Vay法2例;各類無張力疝修補術20例。初次手術至復發時間為2個月至18年不等,平均35.6個月。對照組中男25例,女5例。年齡20~78歲,平均年齡49.6歲,單側復發24例,左側9例,右側15例,雙側復發疝6例,復發類型:斜疝19例,直疝7例,股疝5例。既往手術方式:傳統張疝修補術9例,包括Bassini術9例,McVay法3例;各類無張力疝修補術18例。初次手術至復發時間為3個月至17年不等,平均36.3個月。兩組患者的一般資料經檢驗無統計學顯著性差異(表1)。

1.2 手術修補方法 所有病例采用腰硬聯合麻醉。手術由經過無張力疝修補術規范培訓的同一組醫生執行。前入路組用無張力修補(Lichtenstein術式20例和Rutkow術式10例);后入路組用單層巴德網片修補。其手術方法按文獻[4,5]所述:恥骨聯合上5 cm下腹正中切口,從腹白線進入,將腹直肌向外側牽拉,切開腹橫筋膜進入腹膜前間隙,顯露其下方的腹膜前脂肪,向恥骨和腹股溝韌帶方向分離,暴露腹膜前間隙、疝囊、髂恥束、恥骨梳韌帶,小的斜疝、直疝、股疝可完全游離疝囊,大的疝囊可在疝環口水平離斷、縫扎。清除突出于腹膜前間隙的首次手術放置的網塞,破損腹膜予以可吸收線縫合,將精索和輸精管自內環水平的腹膜向近側至少游離6~8 cm使其與下方緊貼的腹膜分開即所謂的壁化精索,目的是使補片放置在精索和腹膜之間。將大小要求至少8 cm×13 cm的聚丙烯補片直視下準確放置并展平,要求補片能覆蓋整個恥骨肌孔缺損;以可吸收線將補片縫合固定于恥骨梳韌帶內側1/3和Henle韌帶。不放置引流。其中雙側復發疝,則用同法完成一側修補后轉至對側做另一側修補,完成下腹正中單一切口雙側復發疝修補。

1.3 觀察指標 比較兩組患者平均手術時間、平均住院時間、疼痛評分(VAS)、平均恢復正常生活和工作時間、手術并發癥和復發率等。兩組患者隨訪:隨訪時間設定為術后1個月、6個月、1年、1.5年、2年。用電話隨訪,有問題時門診復查。

1.4 統計學方法 所有數據由SPSS 12.0軟件包進行統計分析。計量資料采用均數±標準差()表示。統計方法采用兩組均數比較t檢驗,計數資料采用χ2檢驗,檢驗水準α=0.05。

2 結果

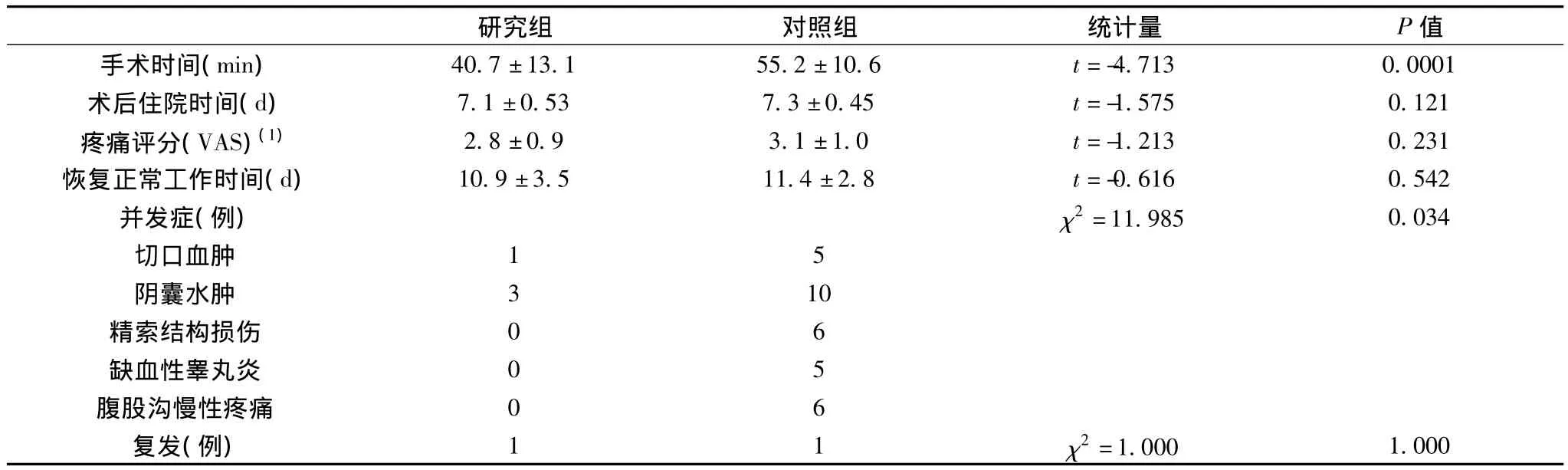

60例患者全部治愈出院,2組患者隨訪時間:研究組平均為23.6個月對照組22.9個月。隨訪率:1個月時為100%,6個月分別為97.6%和96.2%,1年為95.5%和94.6%,2年分別為92%和91%。研究組組患者中1例2年后復發,對照組有1例在術后6個月復發。兩組患者手術時間、術后切口并發癥的差異有統計學意義(P<0.05,表2),而平均住院時間、恢復正常工作時間和術后復發的差異均無顯著性(表2)。對照組有6例術后切口處疼痛不適感(超過6個月者),研究組無慢性疼痛記錄,兩組間差異有統計學意義。

表1 兩組臨床資料比較

表2 兩組患者術后評價指標比較

3 討論

完全腹膜外腹股溝疝修補(TEP)是腹腔鏡疝修補的標準術式之一,由美國肯塔基大學的McKernan醫生在1993年所建立的[6]。McKernan的 TEP構想源于法國疝學家Stoppa的大張補片加強內臟囊手術(GPRVS)[7],而 GPRVS手術的實質就是開放的后進路手術:在腹膜前分離出一適當的間隙處理疝囊后放置大張補片封堵整個恥骨肌孔。開放式 TEP手術實質上與腹腔鏡下完全腹膜外疝修補(TEP)的治療方式是一致的,均為后入路腹膜前修補,其手術原理:經下腹正中切口入路,在腹直肌深面建立腹膜前隙,處理疝囊,壁化精索 放置一較大張補片完全遮蓋住恥骨肌孔,借助于腹內壓力將網片固定在腹膜外盆壁和腹壁的肌肉之間。

本組研究發現,兩組患者手術時間、術后切口并發癥的差異有統計學意義(P<0.05),而平均住院時間、恢復日常生活時間和術后復發的差異均無顯著性。對照組有6例術后切口處疼痛不適感 (超過6月者),研究組無慢性疼痛記錄,兩組間差異有顯著性。經過2年多的隨訪,研究組和對照組的術后復發率相仿。這說明經下腹正中切口后入路腹膜前無張力疝修補術的療效肯定。由于經下腹正中切口后入路腹膜前無張力疝修補術不解剖腹股溝管和精索,因此該術式不但省時,而且減少了損傷神經和輸精管的可能,術后發生慢性疼痛的可能性明顯減少。對于雙側腹股溝復發或合并對側新發疝者,可以通過同一切口處理,尤為便利。對于第1次前入路修補術后復發疝,經原切口前入路手術有由于瘢痕、粘連因素,強行取出補片、游離精索可能會增加血清腫、缺血性睪丸炎等并發癥的發生率,而且在缺損區域再植入一個網塞或一塊補片予以修補[8],但修補范圍小,僅治療了復發而不能防止再發。如果再次手術時選擇后入路,解剖清晰,并發癥會相對減少。本組研究未發現經下腹正中切口后入路腹膜前無張力疝修補術對于減少腹股溝復發疝術后再復發的優勢,可能與樣本量少和隨訪時間短有關。

對于腹股溝復發疝,經下腹正中切口后入路腹膜前無張力疝修補術的關鍵是充分顯露腹膜前間隙,注意保護腹壁下血管,在其后方分離是一簡便有效的方法。采用此法查找疝囊也較容易,也方便處理首次手術的植入物。由于經下腹正中切口后入路腹膜前無張力疝修補術使用用價格低廉的平片即可,既具備腹腔鏡后入路修補腹股溝復發疝的優點,又具有操作方便,學習曲線短,療效確切的優點,較之原切口前入路修補術,有縮短手術時間和減少手術并發癥的優勢,是治療腹股溝復發疝的理想方法。

[1] Neumayer L,Giobbie Hurder A,Jonasson O,et al.Open mesh versus laparoscopic mesh repair of inguinal hernia.N Engl J Med,2004,350(18):1819-1827.

[2] Bendavid R.Prosthesis and abdominal wall hernias.Austin Texas:RG Landes Company,l994:116-122.

[3] Sakorafas GH,Nissiotakis C,Chalikias I,et al.Open preperitoneal mesh repair of recurrent inguinal and femoral hernias J Mount Sinai J Med,2005,72:342-345.

[4] Nyhus LM.The posterior preperitoneal approach and iliopubic tract repair of inguinal and femoral hernias an update J.Hernia,2003,7(2):63-67.

[5] 陳雙,王捷,羅葆明,等.腹股溝疝外科學.廣州中山大學出版社,2005:109-115.

[6] McKernan JB,Laws HL.Laparoscopic repair of inguinal hernias using a totally extraperitoneal prostheti approach.J Surg Endosc,1993,7(1):26-28.

[7] Stoppa RE,Rives JL,Warlaumont CR,et al.The us of Dacron in the repair of hernias of the groin J.Sur Clin North Am,1984,64(2):269-285.

[8] Rutkow I M.The PerFixplug repair for groin hernias.Surg Clin North Am,2003,83(5):1079-1098.