多層螺旋CT在診斷小肝癌中的臨床應用

蕭植豐

小肝癌是一種臨床常見的肝細胞癌癥,是指在肝組織內單個腫瘤結節的直徑<3 cm或2個結節直徑的和<3 cm[1]。螺旋CT由于掃描速度快,不僅在較短的時間內能完成掃描部位,獲得各期圖像,并能清楚顯示肝臟動、靜脈的血流動力學特點,避免了因呼吸運動造成的偽像和遺漏。本文主要對螺旋CT診斷小肝癌的臨床應用進行總結,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 本組患者59例,男35例,女24例,年齡32~68歲,平均59.7歲,小肝癌早期多無明顯臨床癥狀,隨著病情的發展可以出現肝區疼痛、食欲不振、疲勞乏力、甚至日漸消瘦等癥狀。黃疸為晚期癥狀。原發性肝癌合并肝硬化的發生率很高,部分患者有大量飲酒、脂肪肝病史。B超體檢發現34例。所有患者均經手術或穿刺病理證實。

1.2 診斷方法 本組所有患者均使用美國GE64排128層高檔螺旋CT(Lightspeed VCT)。采集層厚0.625 mm容積掃描,重建層厚1 mm,檢查前患者禁食1 2 h,檢查前30 min口服500~1000 ml2%泛影葡胺或1.25%等滲甘露醇,先予全肝平掃后增強掃描,對比劑為優維顯,濃度300 mg I/ml,注射速率3 ml/s,分別于注射對比劑后 25 s、60 s、120 s行肝動脈期、門脈期、延遲期掃描。

2 結果

2.1 CT平掃表現 本組59例檢出病灶位于肝右葉39例、肝左葉18例、肝尾葉2例,共發現67個病灶;單發癌結節43例,多發癌結節16例;結節直徑0.6~2.9 cm。平掃發現42個病灶(62.69%,42/67),其中36個癌結節呈低密度,6個癌結節因伴脂肪肝而呈等高密度。

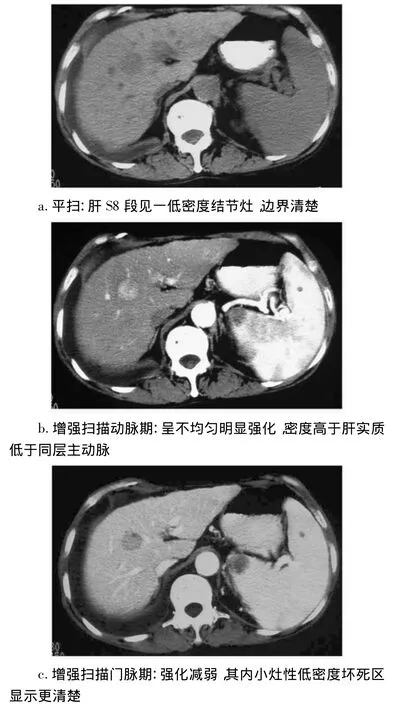

2.2 CT三期增強掃描各期表現 小肝癌動脈期、門脈期及延遲期增強掃描表現均包括明顯強化(均勻高密度、不均勻高密度或環狀高密度)、中等強化(等密度)及無明顯強化(低密度)。動脈期檢出病灶53個(79.10%,53/67),門脈期檢出病灶49個(73.13%,49/67),延遲期檢出病灶41個(61.19%,41/67),見表 1,圖 1。

圖1 CT平掃及增強各期表現

3 討論

小肝癌(SHCC)的定義尚未統一,中國肝癌病理協作組的判定標準是:單個癌結節最大盲徑≤3 cm,多個癌結節數目不超過2個,最大直徑之和≤3 cm。小肝癌無特殊臨床表現,大多數是從高危人群普查或健康體檢中發現。小肝癌在CT平掃中多呈低密度結節,邊緣清楚或不清楚,少數可有假包膜,病灶密度多數均勻,少數可出現小灶性壞死。病灶邊緣模糊的原因與乏纖維假包膜及浸潤性生長有關。小肝癌在動態CT增強掃描有多種表現,宋世宏[2]研究報道,大多數小肝癌在三期掃描上呈典型的“快進快出”特點,即動脈期呈高密度、門脈期及延遲期呈低密度,此類典型表現約占60%,與本組病例基本一致。平掃低密度的小肝癌,大多數瘤體在動脈期呈高密度(高于肝實質而低于同層主動脈密度),若門脈期呈等密度,則需與肝局灶性結節增生等富血供疾病鑒別。動脈期瘤體呈等密度,門脈期必須降至低于肝才可以考慮小肝癌,若門脈期為等密度,則延遲期需為低密度才可以考慮小肝癌。小肝癌尚有多種不典型CT表現,如三高三低(增強掃描時三期均表現為高密度或均為低密度)等是目前研究之重點,在檢出和定性方面,肝動脈期表現價值最大。本組病例共發現67個病灶,平掃檢出率為62.69%,而多層螺旋CT動脈期、門脈期和延遲期增強掃描檢出率分別為79.10%、73.13%和61.19%。檢出率以動脈期最高。延遲期掃描可提高分化好、乏血供sHCC的檢出率。與李占軍等[3]報道基本一致。

綜上所述,多層螺旋CT多期增強掃描對sHCC診斷更具有重要意義,能更準確、全面地反映sHCC不同時相的血液動力學變化,通過不同時期的掃描,突出sHCC的增強表現特點,從而提高sHCC的辨別率、檢出率和早期診斷的準確率,有利于與其他肝臟小病變進行鑒別。

[1] 李向陽,宋倩.超聲與C T診斷小肝癌的對比研究.醫學影像學雜志,2009,19(12):1574-7575.

[2] 宋世宏.多層螺旋CT掃描診斷小肝癌的價值與臨床意義.中國衛生產業,2011,8(27):85.

[3] 李占軍,李穎勤,秦培鑫.多層螺旋CT在診斷小肝癌中的應用.臨床合理用藥,2011,4(11):53-54.